Поэтому уже с 2000 г. власть начала ограничивать чрезмерное, по ее мнению, влияние крупного частного бизнеса. Этот процесс проходил под лозунгами "равноудаления" от власти и выстраивания прозрачных и единых для всех "правил игры". Прежде всего крупный бизнес был жестко отодвинут от процессов принятия политических решений, от федеральных электронных СМИ, а также от естественных монополий. Символами здесь стали вынужденная эмиграция наиболее "громких" предпринимателей - В. Гусинского и Б. Березовского и отставка председателя правления "Газпрома" Р. Вяхирева. Затем был ограничен и введен в новые рамки лоббизм. Во-первых, было сокращено число встреч руководителей государства с предпринимателями. Во-вторых, наиболее влиятельным из них было предложено вступить в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который должен был выступить в качестве единого канала, доводящего консолидированное мнение крупного бизнеса до государства [67].

Вместе с тем в сугубо экономических вопросах государство до середины 2003 г. придерживалось линии, выбранной в прошлый период:

? поддерживались процессы концентрации (наиболее яркие примеры - "Русский алюминий", Группа ГАЗ, "Мегафон");

? продолжалась приватизация в нефтяной отрасли;

? поддерживался новый интерес к России со стороны иностранных инвесторов.

С середины 2003 г. начался качественно новый этап формирования модели доминирования. Наиболее яркими его маркерами стали:

? "дело ЮКОСа";

? национализация ряда крупных компаний и предприятий;

? формирование ряда крупных государственных холдингов и появление новой формы прямого участия государства в экономике - государственных корпораций.

Все это, на наш взгляд, достаточно убедительно показывает, что государство, во-первых, полностью берет на себя разработку экономической стратегии страны, а частному бизнесу дозволено выступать лишь в роли просителя, а также исполнителя отдельных государственных заданий, во-вторых, оно имеет или по крайней мере формирует представление о "командных высотах" в экономике, т. е. о наборе активов, которые должны находиться в госсобственности.

Вполне естественными элементами сложившейся модели являются также популярные в последнее время формулы "социальной ответственности" бизнеса и "частно-государственного партнерства". Хотя, на наш взгляд, неясно, служат ли они только идеологическим обеспечением или станут основой для реальных проектов и мер экономической политики.

Укажем еще на две второстепенные, но достаточно значимые особенности ситуации, складывающейся с середины 2003 г. Во-первых, еще более сузился круг тем, по которым бизнесу дозволено открыто лоббировать свои интересы. Он ограничен лишь теми вопросами, которые исполнительная власть не считает стратегическими и где не сформировала консолидированной позиции. Во-вторых, существенно снизились возможности использования крупным бизнесом административного ресурса на федеральном уровне [68] или, по крайней мере, увеличились связанные с этим риски.

7.2 Консолидация государственных активов и национализация [69]

Наблюдавшееся в 2000-е гг. усиление прямого присутствия государства в экономике происходило в результате двух разных, хотя и взаимосвязанных процессов. Первый - консолидация государственных активов. Речь идет о формировании неких крупных структур, которым передаются имущество, учреждения, предприятия или пакеты акций, изначально находившиеся в государственной собствен ности.

Второй процесс - национализация. Из существующих многочисленных определений данного понятия мы выберем самое простое и, на наш взгляд, операциональное. Национализация - это переход контроля над любым активом от частной структуры к государству. При этом контроль государства может быть как прямым, так и косвенным, но должен базироваться на праве собственности.

Обоим процессам можно приписать некую общую логику. Она такова: если где-то в экономике есть проблемы, то рецепт их решения заключается в повышении роли государства, концентрации ресурсов на главных направлениях, объединении маленьких с большими, устранении дублирования и отказе от ненужного соперничества. То, что эта логика антирыночная, вполне очевидно. Напомним также, что даже в сверхцентрализованной плановой экономике СССР в наиболее приоритетных отраслях - авиационной, космической и атомной - искусственно создавалась и поддерживалась конкуренция между различными предприятиями, объединениями, проектами и научными школами [70].

Часто национализация и консолидация государственных активов переплетаются. Например, когда государство считает целесообразным включить в формируемую структуру не только свои собственные, но и некоторые частные активы. Или, напротив, национализируемая компания или предприятие становится ядром для формирования некоторого более крупного объединения. Тем не менее различать эти процессы необходимо хотя бы потому, что они совершенно по-разному соотносились в разных отраслях и секторах. В нефтегазовом секторе доминировала, безусловно, национализация. В авиационной промышленности оба процесса были сопоставимы по масштабам. А в атомной промышленности, судостроении и ВПК базовой была консолидация государственных активов, национализация же играла подчиненную роль.

Усиление прямого государственного присутствия уже несколько лет является наиболее заметным процессом в отечественной экономике, и потому сегодня правомерно поставить вопрос о его промежуточных итогах. Привело ли оно к тому, что ситуация в экономике радикальным образом изменилась и мы движемся к "государственному капитализму"? На наш взгляд, ответ пока, к счастью, отрицательный хотя бы потому, что большинство предприятий и компаний в рамках государственного сектора продолжают жить в основном по рыночным правилам.

Официальный старт национализации был дан в декабре 2004 г. - в момент продажи компании "Юганскнефтегаз" "Роснефти". Но можно начать отсчет событий двумя годами раньше. В 2002 г. перед "Газпромом" была поставлена задача - возвращение уведенных активов. Усилиями менеджмента, а также возглавляющего "Газпроминвестхолдинг" А. Усманова в лоно монополии были возвращены "Сибур", "Стройтрансгаз" и основные газодобывающие предприятия "Итеры". Но поскольку одновременно "Газпром", наоборот, передавал другие свои активы в частные руки (тому же А. Усманову продал пакеты акций Оскольского электрометаллургического комбината и Лебединского ГОКа, а банк НРБ - А. Лебедеву), эти события были восприняты как оптимизация корпоративной структуры, поддержанная государством. Тем более что и на государственном уровне процессы приватизации тогда все еще превалировали (напомним хотя бы о продаже в конце 2002 г. компании "Славнефть"). А создание после предварительных консультаций с руководством страны (и публичного одобрения президента) компании ТНК-BP в первой половине 2003 г. и вовсе снимало всякие страхи по поводу национализации. Немногие увидели за произошедшим тогда же арестом совладельца ЮКОСа П. Лебедева смену политики государства по отношению к крупному частному бизнесу.

В середине 2008 г. число национализированных крупных частных компаний и банков приблизилось к двум десяткам [71]. И перспективы не менее масштабны, чем свершения. Продолжаются переговоры о вхождении "Газпрома" в проект разработки Ковыктинского месторождения. Завершается процедура создания холдинга "Атомэнергопром", объединяющего под государственным контролем все гражданские активы этой отрасли, в том числе ранее бывшие частными. Все новые проекты создания отраслевых холдингов выдвигает и госкорпорация "Ростехнологии". При этом частные предприятия, подлежащие включению в них, предполагается национализировать. Кроме того, госкорпорация "Ростехнологии" получила государственное задание на создание самого большого в стране двигателестроительного холдинга на базе НПО "Сатурн", Уфимского моторостроительного производственного объединения, а также профильных предприятий Перми и Самары.

Нам, однако, представляется, что никакой развернутой программы или концепции консолидации государственных активов или национализации у власти не было, нет и не ожидается (что, конечно, не исключает вероятности наличия некоторого количества бумаг с похожими названиями, написанных по заданию сверху или без оного). Есть конкретные действия представляющих государство субъектов, обусловленные разными мотивами. Мы сумели выделить пять таких мотивов.

Во-первых, отраслевой. Существуют отрасли, по которым было принято однозначное решение о необходимости доминирования в них государства.

Во-вторых, спекуляция на идее национальной безопасности. Некоторая отрасль или подотрасль объявляется критически важной для страны и в связи с этим заявляется о необходимости полного госконтроля в ней.

В-третьих, элементарная корысть госмонополий. Этот мотив, очевидно, доминировал у "Газпрома" при вхождении в проект "Сахалин-2" и у "Ростехнологий" при покупке титанового холдинга "ВСМПО - Ависма" [72]. В этом же ряду стоит покупка РЖД блокпакета акций в "Трансмашхолдинге". Объяснение последней сделки необходимостью контролировать ключевого поставщика локомотивов и подвижного состава не является убедительным. Для структур, работающих в условиях рыночной экономики, покупать оборудование лучше на конкурсной основе, а не у зависимой компании.

В-четвертых, честная попытка государства выступить в роли антикризисного менеджера там, где вроде бы очевидны провалы рынка. Это случай компании "АвтоВАЗ", где "Ростехнологии", получив в управление убыточное предприятие с крайне запутанной структурой собственности и кооперационных связей, к середине 2008 г. достигли значительных результатов (по крайней мере, формальных) в исправлении ситуации. То же относится и к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Объединив относительно успешные предприятия военного самолетостроения и неуспешные - гражданского, государство пытается за счет бюджетных средств, административного ресурса и наиболее сильных менеджеров из частного бизнеса вытянуть всю отрасль. Еще один случай такого рода - фатально пострадавший от "кризиса доверия" 2004 г. Гута-банк, выкупленный за символическую цену Внешторгбанком, санированный и преобразованный позже в "ВТБ Розничные услуги" (бренд ВТБ 24).

В-пятых, совпадение желаний объекта и субъекта национализации. У владельца некоторого актива есть желание выйти из бизнеса и возможность убедить государство в целесообразности его покупки. По широко распространенному мнению, именно так совершались сделки по выкупу "Сибнефти" и петербургского Промышленно-строительного банка (ПСБ). (Покупатели - "Газпром" и ВТБ соответственно.)

А вот самая крупная и практически не вызвавшая критики акция - получение государством контрольного пакета акций "Газпрома", - на наш взгляд, рационального объяснения не имеет (см. ниже).

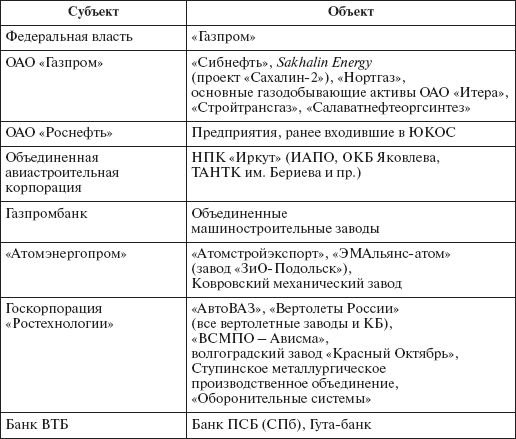

Заметим, что в процессе национализации пока ни разу не был использован классический вариант - выкуп активов в прямую собственность государства. Покупателями выступали контролируемые государством хозяйствующие субъекты - акционерные общества, федеральные государственные унитарные предприятия, государственные корпорации. Если ранжировать их по степени активности на ниве национализации, то по состоянию на середину 2008 г. первыми окажутся "Газпром" и "Роснефть". Под контроль "Газпрома" перешли "Сибнефть", проект "Сахалин-2", "Нортгаз", газодобывающие активы "Итеры", "Стройтрансгаз", и "Салаватнефтеоргсинтез" [73]. "Роснефть" скупила почти все активы ЮКОСа. Третьим номером - по стоимости активов, но не по амбициям - идет госкорпорация "Ростехнологии". Ее основные приобретения - "АвтоВАЗ", "ВСМПО - Ависма", вертолетостроительные предприятия. Во второй лиге находятся Внешторгбанк, ОАК и "Атомэнергопром" (подробнее см. табл. 7.1).

Таблица 7.1. Основные итоги национализации крупных промышленных предприятий в 2002 - первой половине 2008 г.

Скромную непосредственную роль государства можно объяснить двумя причинами. Первая - формальная. Деньги на выкуп активов у частного сектора не закладываются в федеральный бюджет, и сделать это непросто даже при нынешней степени послушания законодательной власти. Но более важной представляется вторая причина. На наш взгляд, политическое руководство не слишком доверяет чиновникам и с большой осторожностью подходит к расширению функций государственных ведомств.

Тотального вытеснения частного бизнеса не предполагается даже там, где национализация идет полным ходом. В случае с "Газпромом" консолидация формального контроля государством сопровождалась либерализацией рынка акций. В результате частный инвестор получил 49 % не обремененных "кривыми" схемами обращения акций. "Роснефть" параллельно с поглощением ЮКОСа проводит "народное" IPO, выбрасывая на рынок 15 % своих акций. Гендиректору "ВСМПО - Ависма" В. Тетюхину (ныне - президенту) оставляют небольшой пакет и никак не ущемляют интересы миноритариев. И даже в атомном холдинге предполагается участие частного бизнеса на уровне "дочек" и "внучек". Таким образом, государство планирует сотрудничество с частным бизнесом, готово делиться с ним прибылью и привлекать его ресурсы, в том числе управленческие.

На наш взгляд, пока еще нет достаточных оснований для полноценного обсуждения российской национализации в историческом и межстрановом контексте. Тем не менее позволим себе несколько кратких замечаний. Во-первых, по сравнению с Китаем, где государство пока еще управляет важнейшими активами напрямую, российская ситуация выглядит более рыночно. Во-вторых, отрасли, считавшиеся стратегическими, бывало, национализировали даже в Западной Европе. (Вспомним о Франции 1950–1970-х гг.) В-третьих, в современном мире доминирование государства в рентоносных отраслях характерно для стран Латинской Америки, проводящих дирижистскую политику (Мексика, Венесуэла), а также Ближнего и Среднего Востока (Саудовская Аравия, Иран).

7.3 Отраслевая картина экспансии государства

Нефтегазовый сектор

Первичная приватизация российской нефтяной промышленности завершилась к концу 1997 г. И хотя в собственности государства оставалась примерно половина компаний отрасли, контролировали они абсолютное меньшинство добывающих, перерабатывающих и сбытовых активов. Компанией общенационального масштаба среди государственных могла считаться только "Роснефть" с разбросом предприятий по всей стране - от Дальнего Востока ("Сахалинморнефтегаз", доля в проекте "Сахалин-1", Комсомольский НПЗ) до Юго-Запада (нефтедобыча в Краснодарском и Ставропольском краях, Туапсинский НПЗ), но с одним-единственным значимым добывающим предприятием - "Пурнефтегаз" в Западной Сибири. Помимо нее государству принадлежали связанные с региональными элитами "Татнефть", "Башнефть", "Башнефтехим" и Центральная топливная компания (Москва); находящаяся "на отшибе" "Онако", а также "Славнефть" (компания, задуманная как российско-белорусская, но по причине отказа белорусской стороны внести пакет акций Мозырского НПЗ ограничившаяся российскими активами).

Впервые государство проявило недовольство сложившейся ситуацией в 1999 г. Возник план объединения "Роснефти", "Онако" и "Славнефти", в результате чего появилась бы государственная компания, сопоставимая с частными. Однако эта идея реализована не была: и низкие мировые цены на нефть не способствовали, и общая обстановка в стране.

А с 2000 г. можно говорить о второй волне приватизации. В 2000 г. на аукционе была продана "Онако" (покупатель - ТНК), а в 2002 г. - "Славнефть" (ее купил альянс ТНК и "Сибнефти"). Заметим, что это были первые случаи, когда цену продажи нефтяных активов можно было считать рыночной. Также в 2002 г. по весьма вычурной схеме были разгосударствлены "Башнефть" и "Башнефтехим", фактически оказавшиеся в руках сына президента Башкортостана У. Рахимова.

Логичным продолжением событий 2000–2002 гг. стало появление в следующем году компании ТНК-BP. ТНК, практически победившая в борьбе за активы "Сиданко", предложила транснациональной BP объединить российские активы. Российские акционеры ТНК получили 50 % объединенной компании и более 6 млрд долл. (даже близкую сумму за российские активы никогда раньше не предлагали). Соглашения о создании ТНК-BP были подписаны дважды - в Москве и в Лондоне, оба раза в присутствии президента России и премьер-министра Великобритании.

Таким образом, ко второй половине 2003 г. основные активы оказались поделены между пятью частными компаниями: "ЛУКойлом", ЮКОСом, ТНК-BP, "Сургутнефтегазом" и "Сибнефтью". А государство было представлено структурами второго и третьего эшелонов.

Но именно в это время и государством, и обществом было признано, что при резко выросших ценах на энергоносители нефтяная промышленность стала получать очевидные сверхдоходы. В качестве первоочередной меры по "справедливому распределению" нефтяной ренты была установлена плавающая шкала экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, привязанная к мировым ценам.

Но пошлин оказалось мало. Сложившийся уровень цен порождал желание государства усилить прямое участие в нефтяной промышленности, а также уверенность общества в справедливости национализации в рентонесущих отраслях. К этому добавилось недовольство власти поведением акционеров ЮКОСа (подробнее см. главу 8). В результате было выбрано радикальное решение - забрать активы ЮКОСа в госсобственность, используя в качестве повода уход компании от налогов. Выполнение задуманного заняло четыре года. Основное добывающее предприятие "Юганскнефтегаз" было продано в счет налоговой задолженности в конце 2004 г., а остальные активы - весной - осенью 2007 г. Все значимые предприятия приобрела "Роснефть", превратившаяся по всем объемным показателям (запасы, добыча, переработка) в бесспорного лидера отрасли.

На "Юганскнефтегаз" в 2004 г. претендовала не только "Роснефть", но и "Газпром" [74], которому тем не менее было отказано. Предлог был выбран вполне респектабельный - у "Газпрома" большое количество активов за рубежом, которые могут быть поставлены под удар в результате исков обиженных американских акционеров ЮКОСа.

Однако "Газпром" продолжал стремиться к получению нефтяных активов и одно время даже рассчитывал на присоединение увеличившейся "Роснефти". Но эти его претензии были сочтены чрезмерными, и, на наш взгляд, вполне справедливо. На счастье "Газпрома", в это время владелец "Сибнефти" Р. Абрамович выставил на продажу свою компанию (по собственной ли воле или нет, мы не знаем). Покупка состоялась в середине 2005 г., за обретение второй нефтяной "ноги" "Газпром" заплатил рыночную по тем временам цену - около 14 млрд долл., а "Сибнефть" вскоре стала ОАО "Газпром нефть".