Коэффициент перегрузки - среднее количество операций, произведенное с каждой физической тонной груза в процессе выполнения перегрузочных работ. Коэффициент перегрузки исчисляется путем деления суммы тонно-операций (законченное перемещение 1 т груза с транспорта на транспорт, с транспорта на склад) на количество физических тонн. Чем меньше коэффициент перегрузки, тем рациональнее организованы эти работы.

Показатели эффективности использования складской площади и объема показывают, насколько рационально используется складское пространство.

Коэффициент неравномерности загрузки склада определяется как отношение грузооборота наиболее напряженного месяца к среднемесячному грузообороту склада.

Коэффициент использования грузового объема склада характеризует плотность и высоту укладки продукции.

Коэффициент оборачиваемости продукции на складе характеризует интенсивность прохождения продукции через склад определенной вместимости.

Производительность труда персонала склада вычисляют исходя из размеров грузооборота склада, а также численности всех складских работников и подсобных рабочих, закрепленных за складом.

Отгруженные вес или количество – вес или объем продукции, устанавливаемые в пункте отправления и указанные перевозчиком в соответствующем транспортном документе (коносаменте, накладной, почтовой квитанции).

Выгруженные вес или количество – вес, установленный в оговоренном пункте назначения. Взвешивание продукции обычно производится во время разгрузки продукции или через определенное время после ее окончания присяжными весовщиками (счетчиками, тальманами), действующими на основании полномочий, получаемых от местных властей или торговых палат.

52. Выбор расположения складских систем

Задача размещения складских центров может формулироваться как поиск оптимального решения с минимальными издержками. Выбор участка под склад происходит по критериям таким как:

1) размер и конфигурация участка в зависимости от необходимого для обслуживания парка подвижного состава;

2) транспортная доступность местности. При выборе участка необходимо оценить наличие автомобильных и железнодорожных подъездных путей;

3) оценка уже имеющихся на участке строений и необходимость дополнительных вложений.

Для выбора оптимального месторасположения складских систем существует несколько методов.

1. Метод полного перебора. Задача выбора оптимального месторасположения решается полным перебором и оценкой всех возможных вариантов размещения распределительных центров и выполняется на ЭВМ методами математического программирования.

2. Эвристические методы. Эти методы дают близкие к оптимальным результаты при невысокой сложности вычислений, однако не обеспечивают отыскания оптимального решения. Название "эвристические" означает, что в основе методов лежат человеческий опыт и интуиция. Метод основан на предварительном отказе от очевидно неприемлемых вариантов. Опытный специалист-эксперт, работая в диалоговом режиме с ЭВМ, анализирует транспортную сеть района и непригодные, на его взгляд, варианты исключает из задания машины. Остаются лишь спорные варианты, по которым у эксперта нет однозначного мнения и по которым проводятся дополнительные расчеты.

3. Метод определения центра тяжести (используется для определения месторасположения одного распределительного центра). Суть метода состоит в следующем. Из легкого листового материала вырезают пластину, контуры которой повторяют границы района обслуживания. На эту пластину в месторасположении потребителей материального потока укрепляют грузы, вес которых пропорционален величине потребляемого

в данном пункте потока. Затем модель уравновешивают. Если распределительный центр разместить в точке района, которая соответствует точке центра тяжести изготовленной модели, то транспортные расходы по распределению материального потока на территории района будут минимальны. При использовании данного метода следует учитывать, что на модели расстояние от пункта потребления материального потока до места размещения распределительного центра учитывается по прямой. В связи с этим моделируемый район должен иметь развитую сеть дорог, т. к. в противном случае будет нарушен основной принцип моделирования – принцип подобия модели и моделируемого объекта.

4. Метод сетки. Суть этого метода заключается в определении объекта с минимальными транспортными издержками.

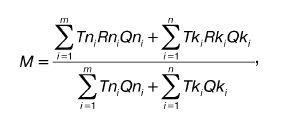

На географическую карту накладывается сетка с нанесенными координатами и указываются предполагаемые объекты. Составляется таблица с описанием каждого объекта с указанием координат, тарифа на перевозку и на выполнение транспортной работы. Математическая модель данного метода выглядит следующим образом:

M – центр грузооборота (ткм);

Rki – расстояние от начала координат до точки расположения клиента склада (схематично) (км);

Rni – расстояние от начала координат до точки расположения поставщика склада (схематично) (км);

Tki – транспортный тариф на перевозку груза клиенту (руб./ткм);

Tni – транспортный тариф на перевозку от поставщика (руб/ткм);

Qki – вес (объем) груза, реализуемый i-м клиентом склада (т);

Qni – вес (объем) груза, закупаемый у i-го поставщика склада (т).

Выбирается наиболее оптимальный вариант.

53. Классификация грузов

Под грузом в общем виде понимают товар, подлежащий перевозке. На автомобильном транспорте перевозятся сырье, комплектующие, топливо, продукты питания, бытовую технику, металлоизделия, лес и т. д. Организация перевозки грузом включает в себя ряд операций: комплекс подготовительных операций, организацию погрузо-разгрузочных работ, перевозку и хранение грузов.

Классификация грузов производится по следующим признакам.

1) по способу погрузки-выгрузки.

Различают следующие виды грузов:

а) штучные;

б) навалочные;

в) наливные грузы.

К штучным грузам относятся промышленные и продовольственные товары в упакованном виде (мешках, ящиках, бочках и др.); грузы в кипах и тюках; изделия в незатаренном виде или без упаковки.

Основными характеристиками штучных грузов являются:

✓ габаритные размеры;

✓ масса (вес);

✓ форма.

Чистый вес груза называется нетто, вес с тарой – брутто. Навалочные грузы представляют собой грузы, погрузка-выгрузка, перевозка и хранение которых осуществляются навалом. Наливные грузы – это бестарные жидкие продукты, для перевозки которых применяются автомобили со специальными кузовами типа цистерн или другими устройствами, укрепленными в кузове;

2) по способам перевозки. Различают следующие виды грузов:

а) универсальные;

б) навалочные (сыпучие);

в) навалочные прочие;

г) наливные;

д) специальные (специфические).

К универсальным и навалочным прочим относятся грузы, которые могут перевозиться на обычных бортовых автомобилях. Для их перевозки, погрузки, выгрузки и складирования не требуется особых условий. Навалочные (сыпучие) грузы допускают погрузку и разгрузку навалом, и для их перевозки целесообразно применение автомобилей-самосвалов. К специальным грузам относят грузы, которые требуют особых мер по сохранности и безопасности при перевозке; 3) по весу. Различают следующие виды грузов:

а) легковесные (массой до 80 кг);

б) обычные (весом до 250 кг для штучных грузов, весом до 500 кг – для грузов, загружаемых накатом);

в) тяжеловесные (грузы весом более 500 кг);

г) по размеру.

Различают следующие виды грузов:

✓ габаритные (перевозка данных грузов осуществляется в автомобилях со стандартным кузовом);

✓ негабаритные (грузы, превышающие размером допускаемые дорожные габариты);

5) по степени опасности:

а) класс "Взрывчатые вещества";

б) класс "Газы (сжатые, сжиженные или растворенные под давлением)";

в) класс "Легковоспламеняющиеся жидкости";

г) класс "Легковоспламеняющиеся твердые вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой";

д) класс "Окисляющие вещества и органические пероксиды";

е) класс "Ядовитые и инфекционные вещества";

ж) класс "Радиоактивные вещества";

з) класс "Коррозионные вещества"; и) класс "Прочие опасные вещества";

6) по условиям хранения:

а) подверженные воздействию атмосферных условий;

б) не подверженные воздействию атмосферных условий;

в) требующие специальных условий хранения. Вид груза является одним из важных факторов,

определяющих выбор типа подвижного состава и условия его эксплуатации, способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ и т. д.

54. Упаковка грузов

Упаковка – это понимаются средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения.

Тара – это основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения продукции.

Грузы, нуждающиеся в таре и упаковке для обеспечения их полной сохранности при перевозках, должны предъявляться для перевозок в исправной таре и упаковке. Тара и упаковка, на которые установлены государственные стандарты или для которых установлены технические условия, должны соответствовать им. Такие требования применяются также и к предъявляемым отправителем контейнерам.

Отправитель обязан надлежащим образом маркировать груз и представлять перевозчику необходимые сведения о нем. В случае, если груз требует особого с ним обращения, отправитель обязан информировать перевозчика о свойствах груза и порядке обращения с ним.

Основными признаками, по которым классифицируют тару и упаковку, являются назначение, материал, состав, конструкция, технология производства.

По назначению тару и упаковку можно разделить на производственную, транспортную, потребительскую, специальную (консервирующую).

Потребительская тара и упаковка предназначаются для продажи населению товара, являются частью товара и входят в его стоимость, а после реализации переходят в полную собственность потребителя, как правило, не предназначаются для самостоятельного транспортирования и перевозятся в транспортной упаковке. Потребительская тара имеет ограниченную массу, вместимость и размеры.

В большинстве случаев ее суммарный периметр не должен превышать 600 мм. Мягкая потребительская упаковка позволяет надежно защитить продукцию от внешних воздействий, полностью автоматизировать процесс упаковывания.

К мягкой потребительской таре относится тара, изготавливаемая из одно– и многослойных полимерных пленок и комбинированных материалов.

Транспортная тара представляет собой самостоятельную транспортную единицу и предназначена для перевозки, складирования и хранения продукции.

Транспортная тара предназначена для перевозок, складирования и хранения продукции. Эта тара может принадлежать любой организации, участвующей в процессе обращения.

Транспортную тару условно можно классифицировать по следующим признакам:

1) кратности использования (разовая и многооборотная);

2) стабильности размеров (жесткая, мягкая);

3) упаковываемой продукции (жидкости, сыпучие

продукты, штучные грузы).

Производственная тара предназначена для выполнения внутрицеховых, внутризаводских и межзаводских перевозок и накопления сырья, материалов, полуфабрикатов, заготовок, готовых изделий и отходов.

В зависимости от применяемого материала тару и упаковку подразделяют на стеклянную, деревянную, металлическую, полимерную, бумажную, картонную и т. д.

Использование упаковочного материала в качестве одного из основных признаков классификации позволяет выбирать его исходя из физических, химических, гигиенических, биологических и других свойств продукции. Кроме того, полимерную тару можно идентифицировать по названию полимера, из которого она изготовлена, например полиэтиленовая, полистирольная, полиэтилентерефталатная и т. д.

Упаковку классифицируют по составу (тара и вспомогательные упаковочные средства), по различным конструктивным признакам (форме, размерам).

В зависимости от технологии изготовления различают выдувную, литьевую, прессованную, термоформованную, сварную, полимерные тару и упаковку.

По способу изготовления – сварную, склеенную, выдувную, литьевую, прессованную, термоформованную, вспененную.

По материалу – ПЭ, ПВХ, ПП, ПС и т. д.

По компактности – неразборную, разборную.

55. Организация страхования грузов

Страхование грузов - один из наиболее распространенных видов имущественного страхования главным образом на транспорте, имеющий большое значение для внешней торговли.

Страхование грузов представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования.

При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, распоряжением грузом, вследствие повреждения или уничтожения (пропажи) груза (товаров, багажа или иных грузов), независимо от способа его транспортировки.

Общими правилами транспортного страхования грузов (страхование карго) предусмотрено, что страховщики вправе заключать договоры страхования грузов с предприятиями и организациями независимо от форм собственности, физическими лицами.

По договорам страхования возмещаются убытки, произошедшие от случайностей и опасностей перевозки. Договор страхования может быть заключен на основании одного из нижеследующих условий.

1. "С ответственностью за все риски".

По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:

1) убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза, произошедшие по любой причине;

2) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию и сохранению груза, а также по предупреждению дальнейших его повреждений.

2. "Без ответственности за повреждения".

По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:

1) убытки от полной гибели всего или части груза, причиненные стихийными бедствиями, крушением или столкновением поездов и других перевозочных средств между собой, аварией при погрузке, укладке, выгрузке и приеме судном топлива, а также вследствие мер, принятых для спасания или для тушения пожара;

2) убытки вследствие пропажи транспортного средства без вести;

3) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию и сохранению груза, а также по предупреждению дальнейших его повреждений.

Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:

1) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий;

2) прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиоактивного заражения;

3) умысла или грубой неосторожности страхователя или его представителя;

4) влияния температуры, трюмного воздуха или особых и естественных свойств груза, включая усушку;

5) упаковки или укупорки грузов с нарушением ГОСТов и ОСТов и отправления грузов в поврежденном состоянии;

6) пожара или взрыва, вследствие погрузки с ведома страхователя или его представителя, но без ведома страховщика самовозгорающихся и взрывоопасных веществ и предметов;

7) недостачи груза при целости наружной упаковки;

8) повреждения груза червями, грызунами, насекомыми.

По договорам страхования, заключенным на условиях "без ответственности за повреждения", кроме того, не возмещаются убытки, произошедшие вследствие :

1) отпотевания судна и подмочки груза атмосферными осадками;

2) обесценения груза из-за загрязнения при целости наружной упаковки;

3) выбрасывания за борт и смытия волной палубного груза или груза, перевозимого в беспалубных судах;

4) кражи или недоставки груза.

Кроме того, не возмещаются также всякого рода косвенные убытки.

Ставки страховых платежей устанавливаются страховщиком в процентах от страховой суммы в зависимости от стоимости и вида перевозимого груза, вида транспортного средства и других данных.

56. Организация управления службами в логистике

Управление логистической системой представляет собой процесс планирования, организации, координации, оценки и контроля во всех звеньях логистической цепи.

Логистическое планирование – процесс постановки целей, анализа, выбора путей достижения. Логистическое планирование осуществляется на трех уровнях – стратегическом, тактическом и оперативном.

Стратегическое планирование – это управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями логистической системы и потенциальными возможностями в сфере производства и распределения.

Оперативное планирование подразумевает разработку процесса функционирования логистической системы и показателей котроля и аналихза на протяжении краткосрочного периода, не превышающего, как правило, финансового года.

Тактическое планирование – процесс принятия решений для обеспечения адаптации логистической системы в случае возникновения непредвиденных изменений условий функционирования.

Объектом логистического управления является управление потоками на всех этапах логистического процесса и во всех его звеньях. Управление отдельными звеньями имеет определенную специфику. В связи с этим принято различать следующие структуры: закупочную, производственную, распределительную, транспортную и информационную. Рассмотрим подробнее процессы управления каждой из систем.

1. Закупочная логистика.