Во-первых, текущий кризис – это кризис структурных темпов роста. Под ними принято понимать потенциально возможные при имеющемся уровне технологий и предпринимательской активности (совокупной факторной производительности, СФП), при полной эффективной (с учетом наличия резервных мощностей, технического и морального старения основных фондов) загрузке капитала и поддержании в экономике естественного (не ускоряющего инфляцию) уровня безработицы. По оценкам Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, структурные темпы роста ВВП РФ снизились примерно с 4–5% в год в 2000-е гг. до 1–1,5 % в 2014 г., и в 2015 г. следует ожидать их дальнейшего падения (см. ниже). Иными словами, экономика РФ теряла за последние 10–15 лет 3–4 п.п. роста ВВП в год (Синельников-Мурылев и др., 2014).

Во-вторых, текущий кризис – это и внутренний циклический кризис, связанный с изменением уровня деловой конъюнктуры внутри страны. Характерными признаками этого выступают снижение на протяжении нескольких лет темпов роста инвестиций в основной капитал, замедление роста банковского кредита нефинансовому сектору, рост доли "плохих" долгов у банков, расширение потребительского спроса со стороны населения, подогреваемого потребительским кредитованием, снижение доли прибыли в экономике и сокращение числа малых и средних предприятий. В упомянутом исследовании Института Гайдара отрицательные циклические темпы роста ВВП РФ регистрируются уже с 2011 г. (до 1–1,5 п.п. в год).

В-третьих, текущий кризис связан с изменением внешней экономической конъюнктуры (переломом в тренде цен на нефть). Обратной стороной относительно безболезненного прохождения кризиса 2008–2009 гг. за счет накопленных резервов стала, по сути, консервация прежней модели роста российской экономики, позволявшей достичь высоких темпов только при постоянно растущих ценах на нефть. Их фактическая стабилизация в 2010 – первой половине 2014 г. на уровне около 100 долл./барр. уже заметно уменьшила вклад нефтяного сектора в ВВП страны. Падение цен на нефть сократило долю внешнеторговой составляющей роста ВВП практически до нуля в 2014 г. и, очевидно, даст отрицательный вклад в 2015 г.

Правда, в отличие от 2009 г. спрос на экспорт и мировые цены других российских сырьевых товаров, помимо нефти, практически не снизились, что несколько компенсирует негативный эффект от падения цен на нефть. Однако данное обстоятельство следует рассматривать, скорее, как отсутствие дополнительного негативного воздействия на экономику и даже отдельные отрасли.

К этому надо добавить внешний шок, связанный с введенными против России санкциями, прежде всего в финансовой сфере. Последние существенно дестабилизируют динамику капитала и тем самым экономическую динамику. Отток капитала оказывается связан одновременно с обоими внешними шоками – падением цен на нефть и отсечением российской экономики от внешних финансовых рынков.

7. Каналы влияния санкций на российскую экономику

Можно выделить несколько каналов влияния санкций на динамику ВВП России, уже оказывающих негативное воздействие, которое сохранится на горизонте двух-трех лет. Среди них усиление экономической и политической неопределенности, повышение стоимости заемного финансирования, ограничения на трансфер технологий, а также на импорт.

Самым важным каналом стало резкое усиление неопределенности в экономике и политике, что влияет на принятие решений экономическими агентами как внутри страны, так и по отношению к России за рубежом. Можно выделить два механизма влияния неопределенности: через потребление и через инвестиции. Рассмотрим их подробнее.

Потребление. Общий рост неопределенности в экономике и политике порождает неопределенность относительно будущего потока доходов. В результате экономический агент в соответствии с теорией перманентного дохода снижает потребление в текущем периоде, увеличивая сбережения, чтобы сгладить возможные колебания дохода и потребления в будущем (Friedman, 1956; Bernanke, 1984). С учетом российской специфики (невысокое доверие и к национальной валюте, и к экономической политике, и к банковской системе, а также высокие инфляционные и курсовые риски) такие сбережения начинают осуществляться преимущественно в форме наличной иностранной валюты. В результате снижается спрос на реальные кассовые остатки в рублях (за счет компонент трансакционного спроса и спроса на средство сбережения) и повышается спрос на реальные кассовые остатки в иностранной валюте (за счет спроса на средство сбережения и из-за мотива предосторожности).

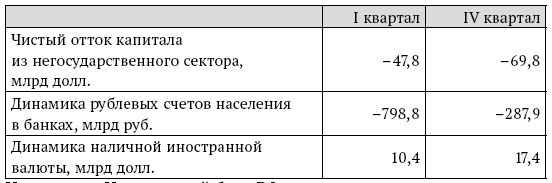

Таким образом, в экономике снижается совокупное потребление, наблюдается долларизация, а также ускоряется инфляция. Именно эти процессы отчетливо наблюдались уже в I и IV кварталах 2014 г., когда, помимо усиления оттока капитала из страны (в форме долларизации активов), сокращался объем банковских депозитов, население переводило свои сбережения из банков в наличную валюту и банковские ячейки (см. табл. 3).

Таблица 3. Отток капитала и долларизация экономики РФ в 2014 г.

Источник: Центральный банк РФ.

Инвестиции. Рост неопределенности относительно будущих доходов и объема выпуска повышает текущую стоимость владения капиталом и снижает его желательный объем в будущем. Таким образом, падают инвестиции, необходимые для его достижения, а компании готовы реализовывать только проекты, гарантированная доходность от которых превышает текущую возросшую стоимость капитала (процент). Поскольку в данном случае речь идет именно об увеличении премии за риск в составе субъективно воспринимаемой экономическими агентами ставки процента как показателе относительной доходности (стоимости) капитала между текущим моментом и будущим, снижение номинальной процентной ставки на финансовом рынке не может изменить инвестиционное поведение компаний. Они не будут осуществлять новые инвестиции в основной капитал, а предпочтут копить деньги на счетах либо в форме ликвидных активов.

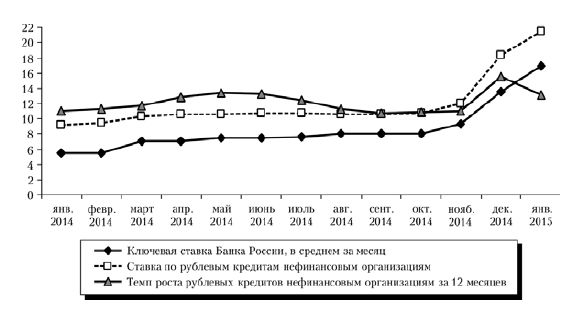

Аналогично повышение ключевой ставки ЦБ РФ и номинальных ставок в конце 2014 г., как показывает статистика, слабо отразилось на объеме кредитования нефинансового сектора: более высокие риски были заложены заранее. Спрос на кредиты в рублях кратковременно даже увеличился вследствие замещения кредитов в иностранной валюте (рис. 7). Но по мере ослабления девальвационных ожиданий и снижения инфляции, что должно понизить риски инвестиций в реальные проекты, уровень номинальных ставок снова начнет играть важную роль на кредитном рынке.

Отметим, что диаметрально противоположная денежно-кредитная политика ряда центральных банков развитых стран после кризиса 2008 г. (ФРС, ЕЦБ, Банка Японии) давала схожий результат с точки зрения стимулирования инвестиционного кредитования. Несмотря на крайне низкие или даже отрицательные процентные ставки, экономические агенты не склонны брать кредиты, поскольку высока неопределенность относительно как общих перспектив экономического роста многих европейских стран, так и специфики структурных приоритетов посткризисного развития.

Рис. 7. Процентные ставки и темп роста рублевых кредитов нефинансовым организациям (в %)

Источник: Центральный банк РФ.

Важным каналом влияния санкций на российскую экономику выступает повышение стоимости заемного финансирования, особенно на длительный срок. Поскольку основная доля "длинного" финансирования в предшествующие годы предоставлялась на внешнем рынке, помимо прямого увеличения ставок для российских заемщиков, дополнительным негативным фактором стал возросший курсовой риск для займов в иностранной валюте. Данный канал, во-первых, снижает инвестиционные возможности для компаний, которые, несмотря на описанный выше механизм снижения желательного объема капитала, хотели осуществить инвестиции в настоящее время; во-вторых, лимитирует возможности рефинансировать текущую задолженность компаний, что накладывает ограничение на их операционную деятельность, так как текущие финансовые потоки отвлекаются на погашение имеющейся задолженности.

Третьим каналом влияния санкций выступает снижение совокупной факторной производительности по причине отсутствия доступа к трансферу технологий из-за рубежа, сокращения прямых иностранных инвестиций и ослабления конкуренции с зарубежными производителями (последнее – из-за ограничений на внешнеторговые операции в обе стороны и эффекта ценовых преимуществ вследствие снижения курса рубля). В то же время в условиях сокращения численности населения в трудоспособном возрасте и незавершенности процесса обновления основных фондов именно совокупная факторная производительность оказывается единственным способом повысить структурные темпы роста экономики с текущих 1,0–1,5 % до хотя бы 3–3,5 % в год.

К числу возможных каналов влияния санкций следует отнести эффекты от ограничения импорта в РФ. В ряде отраслей российской экономики производство отдельных товаров критически зависит от импортных комплектующих, замена которых, по крайней мере в краткосрочном периоде, технически или технологически невозможна. Отметим, что такой эффект будет проявляться независимо от того, выступает это ограничение следствием дискретных решений в отношении конкретных категорий товаров или результатом удорожания импортных товаров из-за девальвации. В частности, по результатам проведенных исследований, значимое отрицательное влияние на динамику выпуска от снижения реального курса рубля ожидается в фармацевтической отрасли, автомобильной, текстильной промышленности и производстве одежды, производстве пластмасс и изделий из них, производстве оборудования, электрооборудования и электромашин, мебели (см.: Евдокимова и др., 2013).

На данный момент (начало 2015 г.) из-за отсутствия соответствующей статистики трудно оценить масштабы влияния данного канала. Однако наблюдаемый рост цен на большинство производимых на территории РФ товаров часто действительно объясняется удорожанием комплектующих или сырья из-за падения курса рубля.

Наконец, каналом влияния санкций на динамику ВВП России, хотя пока он еще явно не выражен, может стать ограничение на российский экспорт отдельных видов товаров, в первую очередь энергоресурсов и сырья. Поскольку производство таких товаров значительно превосходит возможные объемы их потребления на внутреннем рынке, а также во многих случаях существуют технические ограничения на географические направления экспорта, сокращение физических объемов экспорта таких товаров окажет быстрый негативный эффект на динамику выпуска и финансовое состояние компаний в этих отраслях.

8. Среднесрочные ограничения экономического роста

Описанные выше каналы влияния санкций на экономику России – не отдельная компонента кризиса. Их влияние выражается в первую очередь через среднесрочное воздействие на структурные темпы роста. Однако и при условии их отмены или значительного ослабления, равно как и при повышении цен на нефть до комфортного для России уровня (порядка 80-100 долл./барр.), восстановление российской экономики может оказаться затяжным.

Россию принято рассматривать как сырьевую державу, благополучие которой основано преимущественно на добыче и экспорте углеводородов. Страна обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа, фактически доминирует на рынке сырой нефти и газа в Европе и активно наращивает экспорт углеводородов в Китай и страны Юго-Восточной Азии. В 2014 г. Россия добыла рекордный объем нефти (528 млн т.). Экспорт нефти и газа составляет /3 экспорта, а поступления от добывающих отраслей обеспечивают более 50 % доходов федерального бюджета. Однако сейчас уже можно констатировать, что нефтегазовый сектор перестал быть ключевым драйвером роста российской экономики.

Совокупный вклад нефтегазового сектора в ВВП России достигал максимального уровня в 2005 г. – около 25 % ВВП, и с тех пор этот показатель последовательно снижался до 21 % ВВП (начало 2014 г.) (см.: Dmitriev, Drobyshevsky, 2015). Действительно, с 2005 г. объем добычи нефти практически не изменился – примерно 500 млн т в год, то есть реальный выпуск сектора не растет практически 10 лет, а ВВП рос, очевидно, за счет развития других отраслей промышленности и сектора услуг. Нет оснований рассчитывать на рост физического объема выпуска в добывающем секторе в ближайшие годы: по нашим оценкам, к 2020 г. доля нефтегазового сектора не превысит 18,0-18,5 % ВВП, или станет на /4 меньше, чем в 2005 г. Кроме того, нефть и газ не единственные сырьевые товары российского экспорта. Второе место после углеводородов в его структуре занимают металлы (черные и цветные), на которые в сумме приходится примерно 20 % экспорта.

Еще один традиционный фактор, стимулирующий экономический рост, – внутренний потребительский спрос. Однако здесь наблюдаются серьезные проблемы.

Во-первых, несмотря на относительно слабое развитие финансового сектора в РФ, население имеет серьезную долговую нагрузку (рис. 8). Хотя объем кредитов населению составляет лишь 17 % ВВП, из-за непродолжительности средних сроков кредитования, низкой доли "длинных" ипотечных кредитов, высоких номинальных процентных ставок население России тратит на обслуживание кредитов около 13 % своих располагаемых доходов. Это больше, чем, например, в США, где объем задолженности населения по кредитам составляет примерно 70 % ВВП, а расходы на обслуживание долга – около 10 % доходов. Иными словами, и после преодоления острой фазы текущего кризиса дальнейшее расширение потребительского спроса за счет кредитования экономически не оправданно и сопряжено с серьезными рисками.

Во-вторых, дальнейшее расширение потребительского спроса за счет регулярных доходов населения (заработной платы) также маловероятно. Хотя после снижения обменного курса рубля во втором полугодии 2014 г. стоимость труда в России заметно уменьшилась, став конкурентоспособной даже по сравнению со странами Юго-Восточной Азии, из-за демографических проблем заработная плата вскоре снова начнет расти и доходы наемных работников повысятся. В то же время очевидны невозможность развития экономики при дальнейшем росте издержек на труд, необходимость реструктуризации отраслей, высвобождения и перемещения рабочей силы. Это вынуждает работников быть сдержанными относительно перспектив своих доходов и стимулирует большую склонность к сбережениям (независимо от их формы).