К осени 1986 г. стало очевидно, что курс на ускорение социально-экономического развития страны не дал ожидаемых результатов. Сказались как субъективные, так и объективные факторы: непродуманность концепции ускорения, авария на Чернобыльской АЭС, землетрясение в Армении и Таджикистане, падение мировых цен на нефть и газ, антиалкогольная компания, из-за которой бюджет СССР в 1986–1988 гг. потерял 30 млрд. долл, и т. п. В итоге, за период двенадцатой пятилетки (1986–1990 гг.) ускорения социально-экономического развития так и не произошло.

Преобразования экономики на втором этапе

Неудачи в экономической сфере подвигли политическое руководство СССР к реформированию политического строя страны, что было зафиксировано в решениях январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. Стержнем преобразований должна была стать демократизация всех сфер жизни советского общества. Был выдвинут лозунг "Больше демократии, больше социализма, гласность". Целью этой либеральной политической реформы было придание социализму "человеческого лица". В стране стали возникать неформальные клубы и объединения. В Белоруссии возрос интерес к проблемам культуры. В прессе публиковались материалы, в которых давались негативные оценки не только Сталина, но и роли Ленина, Октябрьской революции, партии большевиков. Начался новый этап реабилитации.

В июне 1987 г. в направлении реформирования экономики СССР был сделан еще один шаг: от курса на ускорение было решено перейти к т. н. "радикальной экономической реформе". Целью реформы объявлялось осуществление перехода от преимущественно административных методов к экономическим и управлению через заинтересованность, а также предусматривалось проведение коренной перестройки управления экономикой, ее интенсификация и модернизация на основе НТП. Реформой предусматривалось заменить существующую систему планирования и перейти к госзаказу, сначала обязательному, а затем добровольному, который не должен был охватывать 100 % мощностей предприятия. Планировалось постепенно перейти от распределения ресурсов по фондам и нарядам к оптовой торговле средствами производства, ввести договорные и самостоятельно определяемые цены, перевести предприятия на самостоятельность, самофинансирование, самоуправление и самоокупаемость (4 "С"). Был принят закон "О государственном предприятии, а затем еще 12 постановлений, составивших целый том под названием "О коренной перестройке управления экономикой".

Согласно закону "О государственном предприятии", роль центральных министерств ограничивалась подготовкой контрольных цифр развития и определением госзаказа. Предприятия получили большую экономическую и производственную самостоятельность. Продукция, которая производилась сверх госзаказа, могла реализовываться по рыночным ценам. Благодаря этим экономическим методам предприятия получили возможность большую часть прибыли оставлять у себя и использовать ее в своих интересах.

Переход предприятий на хозяйственный расчет и самофинансирование содействовал в 1986–1989 гг. росту республике объема промышленной продукции на 27 % и повышению производительности труда на 26 %. При этом главным достижением экономического развития БССР во второй половине 1980-х гг. стала постепенная переориентация с выпуска товаров тяжелой промышленности (машин, станков, оборудования) на выпуск товаров легкой промышленности.

Однако осуществление закона и прочих постановлений, в конечном счете, вместо обеспечения эффективности производства привело только к разбалансированию системы управления всем народнохозяйственным комплексом. Главной причиной стало то, что ограничение функций министерств происходило в условиях отсутствия в стране необходимых рыночных структур, посреднических организаций, товарно-сырьевых бирж. Возможность выжить для предприятия при таких условиях – это добиться как можно большего госзаказа. Так круг замкнулся. Предприятия сами стремились вернуться под опеку министерств.

Второй этап реформ не привел к ожидаемым изменениям в народном хозяйстве, которое продолжала сползать к кризису. Экономика по-прежнему ориентировалась не на потребителя и его запросы, а на валовые показатели. Продолжалась мелочная опека предприятий со стороны министерств и ведомств, уменьшить госзаказ не удавалось. Ограничение денежной эмиссии и жесткие условия кредитования сочетались с многомиллиардными ссудами и отсрочками погашения ранее взятых кредитов. Консервация многих новостроек, сокращение аппарата управления мирно соседствовало с новым строительством, с созданием новых органов управления. Ничего не получилось с оптовой торговлей ресурсами и средствами производства, большая часть которых все равно распределялась по фондам и нарядам. Цели реформы никак не претворялись в реальные дела, и в итоге нужная и, кажется, неплохо продуманная реформа фактически была сорвана. Вновь проявился разрыв между словом и делом.

В июне 1988 г. руководители некоторых союзных республик бывшего СССР с целью, как тогда представлялось, углубления радикальной экономической реформы, ее совершенствования, быстрейшего выхода из кризисного положения предложили перейти на республиканский или региональный хозрасчет. На практике это привело к быстрому разрушению единого экономического пространства СССР. Начались конфликты между центральными и местными властями, когда последние запрещали вывозить продукцию местной промышленности, проводили собственную ценовую политику, отказывались выполнять обязательства по хозяйственных договорах. Стали рушиться старые хозяйственные связи, стал очевиден паралич власти.

На XIX конференции КПСС в июне-июле 1988 г. подчеркивалось, что неудачи в проведении реформ связаны с административно-командной системой, консерватизмом партаппарата, бюрократизмом, которые и составляли главное звено торможения. На конференции было принято решение о создании "социалистического правового государства", в котором вся власть должна принадлежать Советам, а высшим органом власти – съезд народных депутатов. 1-ый съезд народных депутатов СССР в мае 1989 г. вызвал огромный общественный интерес, а Верховный Совет стал постоянно работающим парламентом. Председателем Президиума стал М.С. Горбачев. В Белоруссии Председателем Президиума Верховного Совета БССР с июля 1989 г. стал Н.И. Дементей, который с мая 1990 по 25 августа 1991 гг. после того, как Президиум Верховного совета Белорусской ССР, как и СССР, был расформирован, стал Председателем Верховного совета БССР.

В этот период положение в экономике страны стремительно ухудшалось. В третьем квартале 1988 г. началось падение производства, вскоре принявшее форму обвала. Начался глубокий и острый экономический кризис, который можно отнести к самым глубоким продолжительным в истории мирового хозяйства. Только за 1989–1991 гг. падение национального дохода в СССР достигло 33 %, что соответствовало уровню великой американской депрессии 1929–1933 гг.

В сельском хозяйстве ситуация был также критичной. Существовала разница между высокими ценами на промышленные товары и низкими государственными закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию. В результате колхозы почти перестали покупать необходимую технику. Сократилось использование удобрений. С 1988 г. началось общее сокращение производства и падение производства продуктов питания. Для обеспечения ими населения была введена система талонов. В этих условиях более настойчиво стали подниматься вопросы о необходимости перехода к разнообразным формам хозяйствования на земле.

Дальнейший ход событий привел к углублению общего кризиса общества: резкому росту цен на товары, гиперинфляции, дефициту бюджета, развалу бывших хозяйственных связей, спаду производства и значительному падению реальных доходов населения всех республик. Все это не только не способствовало решению задачи "ускорения", которая вскоре была заменена лозунгом "сильной социальной политики", но и вело к углублению экономического кризиса. По официальным данным, дефицит бюджета СССР в 1989 г. превысил 100 млрд. руб. (11 % валового национального продукта). Золотой запас сократился в 1991 г. в десять раз по сравнению с 1985 г., что связано было с растущей зависимостью страны от закупок продовольствия за рубежом. Все это происходило на фоне резкого ухудшения условий жизни основных масс населения.

Таким образом, поиски путей перестройки экономических отношений во второй половине 1980-х гг. реальных результатов не дали. Это было связано с тем, что народное хозяйство СССР, в том числе и БССР, по-прежнему оставалось во власти административно-командной системы управления, хотя и ослабленной постоянными экспериментами с экономическими полуреформами. Незыблемой оставалась социалистическая (государственная) собственность на средства производства. Фактически единственным значимым достижением экономического развития БССР во второй половине 1980-х гг. стала постепенная переориентация с выпуска товаров тяжелой промышленности на выпуск товаров легкой промышленности. Впервые товары народного потребления по объему своего производства стали выпускаться опережающими темпами.

Последствия для экономики БССС от аварии на ЧАЭС

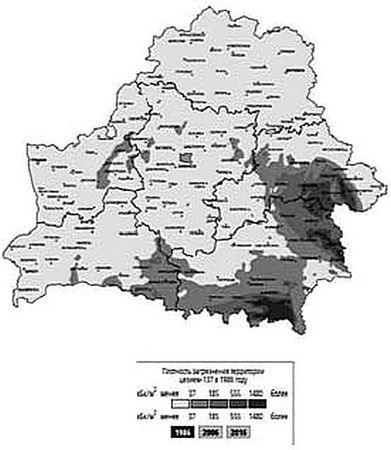

Решение задач по реформированию экономики и преодоления нарастающего кризиса в БССР было осложнено аварией на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. В июле 1986 г. Верховный Совет БССР признал всю территорию Беларуси зоной экологического бедствия. Однако первоначально в БССР не распространялась информация об аварии, и общество не знало масштабов катастрофы и не представляло опасности, которую несла в себе радиация. Только в 1988 г. в белорусском секторе 30-километровой зоны отселения вокруг станции был создан Полесский радиационно-экологический заповедник, а 1989 г. с информации о радиационной обстановке в Белоруссии был снят режим секретности и разработана принята долгосрочная государственная программа ликвидации последствий аварии. Из загрязненных территорий на новое место жительства было отселено более 135 тыс. человек.

Необходимо отметить, что после аварии радиоактивному загрязнению подверглись 17 европейских стран. Однако основной удар пришелся на Белоруссию (около 70 % загрязненных территорий), Украину и Россию. По данным Комитета по проблемам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 23 % территории республики были загрязнены долгоживущими радиоактивными изотопами (для сравнения 4,8 % территории Украины и 0,5 % территории России). От радиоактивного загрязнения пострадали 2,3 млн. человек, то есть каждый пятый житель Белоруссии. До сих пор в "чернобыльских" районах республики проживает более 1,1 млн человек.

Рис. 2.Последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Поскольку районы республики, наиболее пострадавшие вследствие катастрофы на ЧАЭС, являются преимущественно сельскохозяйственными, в наибольшей степени чернобыльские последствия затронули именно эту сферу Из сельскохозяйственного оборота было выведено 2,64 тыс. кв. км сельхозугодий (20 %). Ликвидировано 54 колхоза и совхоза, закрыто девять заводов перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Резко сократились посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур, существенно уменьшилось поголовье скота.

Значительно были уменьшены размеры пользования лесными, минерально-сырьевыми и другими ресурсами. В зоне загрязнения оказались 132 месторождения различных видов минерально-сырьевых ресурсов, в том числе 47 % промышленных запасов формовочных, 19 % строительных и силикатных, 91 % стекольных песков республики; 20 % промышленных запасов мела, 13 % запасов глин для производства кирпича, 40 % тугоплавких глин, 65 % запасов строительного камня и 16 % цементного сырья.

Из пользования было выведено 22 месторождения минерально-сырьевых ресурсов, балансовые запасы которых составляют почти 5 млн. куб. м строительного песка, песчано-гравийных материалов и глин, 7,7 млн. т мела и 13,5 млн. т торфа. Из планов проведения геологоразведочных работ была исключена территория Припятской нефтегазоносной области, ресурсы которой оценены в 52,2 млн. т нефти.

Большой урон нанесен лесному хозяйству. Около четверти лесного фонда Белоруссии – 17,3 тыс. кв. км леса подверглись радиоактивному загрязнению. Ежегодные потери древесных ресурсов превышали 2 млн. куб. м. В Гомельской и Могилевской областях, где загрязнено радионуклидами соответственно 51,6 и 36,4 % общей площади лесных массивов, заготовка древесины на территории с плотностью загрязнения по цезию-137 555 кБк/м и выше полностью прекращена.

В зоне загрязнения находилось около 340 промышленных предприятий, условия функционирования которых существенно ухудшились. В связи с отселением жителей из наиболее пострадавших районов, деятельность ряда промышленных предприятий и объектов социальной сферы прекращена. Другие же понесли большие потери от снижения объемов производства, неполной окупаемости средств, вложенных в здания, сооружения, оборудование, мелиоративные системы. Существенными оказались потери топлива, сырья и материалов.

Вместе с этим, разразившийся экономический кризис поставил радиоактивно загрязненные территории в особо сложные социально-экономические условия. На них особенно резко проявились общие черты кризиса: спад производства, отток из этих районов населения, неразвитость потребительского сектора, низкий уровень удовлетворения потребностей в социально-бытовом и медицинском обслуживании населения.

Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний период ее преодоления, оценивается в 235 млрд, долларов США, что равно 32 бюджетам республики 1985 года. Сюда включены потери, связанные с ухудшением здоровья населения; ущербом, нанесенным промышленности и социальной сфере, сельскому хозяйству, строительному комплексу, транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству; загрязнением минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных и других ресурсов; а также дополнительные затраты, связанные с осуществлением мер по ликвидации и минимизации последствий катастрофы и обеспечением безопасных условий жизнедеятельности населения.

К косвенным можно отнести потери, обусловленные влиянием экономических и социальных факторов (условия жизни, быта, состояние здоровья населения), вызвавшим нарушение или прекращение производства, снижение производительности труда, увеличение стоимости и сложности обеспечения других объектов государственной, кооперативной и личной собственности, а также потери от миграции населения из пораженных районов.

Составляющими упущенной выгоды, выраженной в стоимостной форме, являются сокращение объемов выпуска продукции, работ и услуг на загрязненных территориях, стоимость непригодной из-за радиационного загрязнения продукции, дополнительные затраты по восполнению недополученной продукции, затраты на восстановление утраченного качества продукции, потери от расторжения контрактов, аннулирования проектов, замораживания кредитов, выплаты штрафов, пени, неустоек и др.

Дополнительные затратами стали расходы по преодолению последствий аварии и обеспечению нормального функционирования различных отраслей народного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения, включая создание безопасных условий жизнедеятельности населения. К ним также относятся расходы по компенсации последствий действия негативных факторов, стоимость дополнительных ресурсов, привлекаемых для компенсации потерь и упущенной выгоды, затраты на работы по дезактивации и организации контроля за радиационной обстановкой. В целом, только в 1991 г. затраты на чернобыльские нужды составили 16,8 % республиканского бюджета, что в условиях нарастающего социально-экономического и политического кризиса только усугубляло ситуацию в республике.