В связи с улучшением общеэкономической ситуации в 1996–2000 гг. удалось стабилизировать работу транспорта и выйти на траекторию некоторого роста по основным показателям, в частности, по грузообороту – на 15 %, пассажирообороту (без городского электротранспорта) – на 19 %. Однако из-за потери рынка авиатранспортных услуг и низкого платежеспособного спроса населения резко ухудшились экономические показатели на воздушном транспорте: грузооборот сократился на 69,9 %, пассажирооборот – на 58,2 %. Кроме того, прекращены полностью внутриреспубликанские авиаперевозки и сокращены до минимума объемы работ по применению авиации в народном хозяйстве.

В соответствии с Основными направлениями социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996–2000 гг. в стране осуществлялась реконструкция и модернизация железнодорожной и автомобильной магистралей Москва – Минск – Брест (в пределах республики), а также строительство и благоустройство местной сети автомобильных дорог. Введен новый автовокзал в г. Минске. Сдана в эксплуатацию центральная часть второй очереди первого пускового комплекса здания Северного вокзала в г. Минске. На Белорусской железной дороге создана ремонтная база подвижного состава и практически отпала необходимость в его ремонте за пределами страны.

Совершенствовалась нормативно-правовая база, регламентирующая использование транспорта в рамках заключенных международных договоров и межправительственных соглашений. Реализовывались мероприятия "Программы по экономическому сотрудничеству Белоруссии и России", осуществляются принятые Правительством программы: развития Белорусской железной дороги до 2010 г.; развития речных и морских перевозок до 2010 г.; неотложных мер по развитию гражданской авиации Республики Беларусь; государственная программа "Дороги Беларуси" на 1997–2010 гг. и другие.

Вместе с тем усиление со второй половины 1998 г. инфляционных процессов в экономике страны вызвало ухудшение финансового положения транспортных предприятий. Особенно осложнилось финансовое положение предприятий, осуществляющих социально значимые пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщениях. Вместе с тем убыточность транспортных предприятий обусловлена также отсутствием здесь действенного механизма снижения затрат. Финансовая нестабильность тормозила инвестирование за счет собственных средств транспортных предприятий, вследствие чего снизились объемы реконструкции и строительства инфраструктурных объектов.

В целом, во второй половине 1990-х годов происходили процессы, которые заложили основу последующему развитию белорусской промышленности и, в конечном счете, привели к ее нынешнему состоянию. В результате происходящих в экономике Белоруссии процессов, а также необходимости выполнения административных требований государства по обеспечению ежегодного прироста объемов производства вне зависимости от объективных возможностей реализации продукции, финансовое состояние значительной части предприятий на протяжении всего рассматриваемого периода оставалось сложным. При этом сохранилась тенденция роста реальных запасов продукции, что было вызвано не увеличением спроса, а командно-административными мерами, требовавших постоянно увеличивать объемы производства. Российский кризис еще больше усугубил данную проблему в третьем квартале 1998 г., поскольку в России происходило падение спроса на белорусскую продукцию, ровно, как и импортные товары других стран.

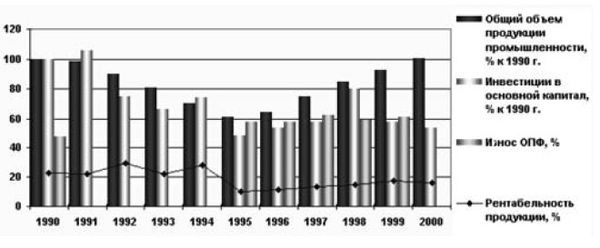

Среди основных причин, повлекших за собой резкое снижение эффективности промышленности, отдельно необходимо отметить крайне недостаточное количество капиталовложений для обновления основных фондов. По данным Министерства экономики, в 1997 г. в промышленности они составляли 19 тыс. руб. на 1 млн. руб. стоимости основных фондов. В 1997–1998 гг. имел место рост инвестиций в основной капитал. Если в 1997 г. они выросли на 19 %, в 1998 г. – на 41 % и составили 80,5 % к уровню 1990 г., то в 1999 г. объем инвестиций уменьшился на 28 % и составил 70,5 % к уровню 1990 г. В условиях, когда износ основных производственных фондов достиг в 2000 г. 61 %, наращивание объемов производства без обновления производственной базы, без внедрения новых технологий оказалось невозможно (Рис. 1).

Рис. 1.Состояние имущества предприятий Белоруссии в 1990–2000 гг.

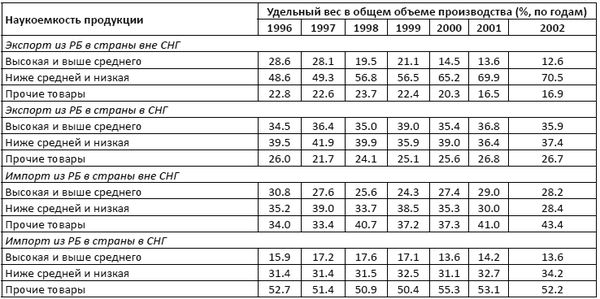

В свою очередь, снижение капиталовложений привело к тому, что конкурентоспособность белорусской продукции стала постепенно падать. При этом необходимо отметить, что к концу 1990-х годов наблюдалось устойчивое снижение конкурентоспособности продукции белорусских предприятий на мировом рынке и относительно стабильное их положение на рынках стран СНГ (в основном России, на долю которой приходилось около 90 % торговли Белоруссии со странами СНГ). В составе импорта из стран вне СНГ также наблюдалось снижение доли наукоемкой продукции за счет увеличения импорта неклассифицируемых по уровню наукоемкости прочих товаров. В то же время Белоруссия фактически осталась единственной страной бывшего СССР, основные экспортные и импортные рынки которой находились в государствах СНГ, и прежде всего в России, что означало безальтернативную привязку ее экономики к российской экономике и невозможность обеспечивать развитие за счет инвестиционного импорта из других стран, а также экспорта своей продукции в эти страны (Табл. 2).

Таблица 2.

Наукоемкость продукции, производимой в Беларуси (1996–2002 гг.)

(Источник: Смольский, А.П. Некоторые тенденции трансформации экономики Беларуси, их влияние на условия функционирования и вероятность банкротства субъектов предпринимательской деятельности / А.П.Смольский // Экономический вестник (ЭКОВЕСТ). – 2004. – Выпуск 4, № 3. – С. 475–493)

В целом, в 1990-е гг. структура промышленности страны претерпела существенные изменения, выразившиеся в сокращении отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Доля машиностроения и металлообработки в общем объеме промышленного производства сократилась с 34,2 % в 1990 г. до 20,5 % в 2000 г. За 1991–2000 гг. число занятых в научных исследования и разработках сократилось в 2,7 раза: с 59,3 тыс. чел. в 1991 г. до 22,3 тыс. чел. В 2000 г. соответственно.

Сокращение числа высокооплачиваемых рабочих мест сказалось на уровне жизни населения. Несмотря на заметный рост во второй половине 1990-х гг., он оставался невысоким: среднемесячная зарплата в долларовом эквиваленте составляла в 2000 г. лишь 73,6 долл, (в России, для сравнения, 79,1 долл., в Казахстане – 96,2, Украине – 42,3 долл.).

Таким образом, экономический рост во второй половине 1990-х годов не был устойчивым. По сути, Белоруссия всего лишь более экономно, чем остальные постсоветские страны, проедала советское наследство. Однако главная задача – сохранить промышленность за счет консолидации нации и активной внешней политики в момент коллапса советского социально-экономического организма – была выполнена. Даже в год августовского кризиса 1998 года, который пришел в республику извне, экономика РБ демонстрировала не падение, а лишь замедление темпов роста.

Сельское хозяйство

В середине 1990-х годов сельское и лесное хозяйство являлись вторым самым большим сектором ВВП в Беларуси. Однако вследствие кризиса в 1996 г. эта отрасль давала лишь 16 % в ВВП страны, в сравнении с 24 % в 1992 году Производство по-прежнему было сконцентрировано в крупных хозяйствах, которые являлись государственными, хотя и были предприняты шаги по повышению их эффективности. Тем не менее, производственная эффективность не отражала затраты, а государственная политика обеспечения населения дешевыми продуктами питания сделала данную отрасль убыточной и зависимой от бюджетных ссуд и субсидирования кредитов банковского сектора. То есть, условия торговли для сельского хозяйства (соотношение цен на продукцию сельского хозяйства к ценам на продукцию отраслей-поставщиков продукции, необходимой для сельскохозяйственного производства) в данный период ухудшились.

Реформирование аграрного сектора экономики было ограниченным. В стране было сохранено крупное сельскохозяйственное производство как основа для интенсивного развития сельского хозяйства, хотя принятый в 1998 году "Кодекс о земле" создал условия для рационального использования сельскохозяйственных земель. Вмешательство правительства в работу отрасли по-прежнему являлось всеобъемлющим и нарушало работу рыночного механизма, как в сельском хозяйстве, так и во всем народном хозяйстве, в основном, в результате выделения кредитов данной отрасли. В 1997 году кредитование данной отрасли равнялось 2,5 % от ВВП, 1 % от ВВП или 3,3 трлн, подлежало выделению через Министерство сельского хозяйства в качестве авансовых платежей производителям сельскохозяйственной продукции за зерно и сахарную свеклу под нулевую ставку; 1,5 % от ВВП или 4,6 трлн, белорусских рублей – через Фонд поддержки сельхозпроизводителей – на дотирование цен на входящую продукцию и закупку тракторов и сельскохозяйственной техники, которые затем сдаются в аренду сельхозпроизводителям. Целевые кредиты Национального банка Беларуси под льготные процентные ставки на финансирование посевной составили дополнительно 2,7 трлн, рублей, или 0,9 % ВВП.

В целях проведения специализации в данный период использовались комплексные программы производства важнейших видов продукции, размещался государственный заказ, совершенствовался ценовой механизм, имела место практика интеграции убыточных хозяйств с высокоэффективными хозяйствами, обслуживающими и другими предприятиями. Реализация программ по развитию животноводческих комплексов и птицеводства позволила приостановить резкое сокращение производства мяса в сельскохозяйственных предприятиях, что было характерно для 1991–1995 гг.

Предпринимались меры по повышению эффективности работы животноводческих комплексов и птицефабрик. В частности, реализация "Республиканской программы освоения комплексов по выращиванию и откорму крупного рогатого скота мощностью 5-10 тыс. голов откорма в год на 1999–2001 гг." позволила в целом улучшить ситуацию в отрасли. Развитие птицеводства осуществлялось в соответствии с "Республиканской программой развития птицеводства на 1998–2002 гг.".

Некоторому улучшению воспроизводственных процессов в отрасли способствовал ряд мероприятий по ее техническому перевооружению (лизинг, бюджетное субсидирование и др.). Поскольку полностью обновить машинно-тракторный парк сельского хозяйства в ближайшее время не представляется возможным, получили развитие машинно-технологические станции и механизированные отряды по проведению комплекса сезонных работ. В 1996–2000 гг. сельскохозяйственные предприятия приобретали в среднем за год 2725 тракторов и 298 зерноуборочных комбайнов, в то время как в 1994–1995 гг. – 926 и 65 соответственно. Однако при этом, за вторую половину 1990-х годов количество тракторов на селе уменьшилось на 30 %, грузовых автомашин – на 45 %, комбайнов – почти на 48 %.

В последующие годы ситуация только усугубилась. В 1999 году валовый сбор зерна, составил лишь 3,5 млн. тонн против ожидавшихся 7 млн. тонн (такую задачу перед хлеборобами ставил Александр Лукашенко), впервые снизилось производство куриных яиц, средний надой от коровы составил 2010 литра – столько надаивали в 1968 году.

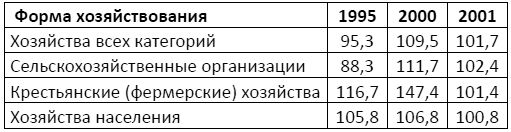

Таким образом, применяемые в сельском хозяйстве на всех уровнях меры экономического, производственно-технологического и организационного характера не дали ожидаемой отдачи. Развитие отрасли по-прежнему сдерживалось наличием слабой материально-технической базы, а финансовое положение хозяйств не позволяло проводить необходимое обновление технических средств. Низкая техническая оснащенность ведет к нарушениям технологии обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур, в результате снижаются валовые сборы продукции и эффективность сельскохозяйственного производства. Более того, организационная структура агропромышленного комплекса, где преобладало государственное хозяйство, так показала свою малоэффективность. В 1999 году на 16 % пахотной земли, находящейся в частной собственности, было произведено 48 % всей сельскохозяйственной продукции (Табл. 3).

Таблица 3.

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году)

Социальная сфера

Социальная политика белорусского государства во второй половине 1990-х годов была направлена на повышение материального положения населения. Однако согласно статистическим данным, доля населения, которое обладает доходом на уровне и ниже прожиточного минимума в 1995 г. составляла 38,4 %, 1996 – 38,6 %, 1999 г. – 44,3 %. Рост числа бедных в 1999 г. стало следствием влияния российского финансового кризиса августа 1998 г. За 2000–2002 гг. доля бедных в обществе несколько уменьшилась, однако все равно осталась на очень высоком уровне. В этот же период был разработан бюджет прожиточного минимума, по которому определялась черта бедности. В 2000 г. он составлял 30,1 тыс. бел. рублей (34 долларов), а в 2001 г. – 50 тыс. бел. рублей (38 долларов).

В 1992 г. доля населения проживающего ниже уровня условно обозначенной черты бедности составила 5 % населения. Позднее в правительстве страны, принимая во внимание низкие возможности экономики Беларуси, было решено, что уровень бюджета прожиточного минимума слишком велик. Поэтому по указанию правительства его величина и структура были пересмотрены в сторону понижения. Он был уменьшен до 60 % от своей первоначальной величины и закреплен в законе. Общество оказалось столь бедным, что правительство просто не видело иного выхода, кроме уменьшения величины бюджета прожиточного минимума. При этом цель была довольно проста – необходимо было статистически уменьшить число бедных.

В 2001 г. доля населения проживающего ниже уровня черты бедности достигла 28,9 % населения. При этом еще в 1998 г., перед российским финансовым кризисом, число бедных граждан в стране, живущих ниже бюджета прожиточного минимума, составляло 33 %, а в 1999 г. уже 46,7 % населения имело доход ниже минимального прожиточного минимума. Это весьма правдоподобно отражает объективную реакцию падения доходов граждан Беларуси в ответ на падение экономики России в 1998–1999 гг. Причем на селе люди жили хуже, чем в городе. 26,7 % городского населения и 33,6 % сельского в 2001 г. жили ниже черты бедности. Подтверждением устойчивости низкого уровня жизни является показатель доли потребления самых необходимых продуктов в структуре расходов граждан. Например, доля потребительских расходов граждан на продовольствие являются величиной достаточно устойчивой: в 1995 г. они составляли 62,1 % от общих расходов граждан, а в 1999 г. – 59,5 %. Основной причиной бедности являлся низкий уровень оплаты труда некоторых категорий работников. Например, зарплата в отраслях непроизводственной сферы в конце 1990-х годов находилась на уровне 47–68 % от средней оплаты труда на предприятиях ведущих отраслей промышленности. Зарплата же сельскохозяйственных работников на 38 % была ниже, чем в среднем по Беларуси. При этом чем больше детей в белорусской семье, тем большая была вероятность того, что она попадет в число бедных семей. В 2001 г. удельный вес бедных семей с одним ребенком составлял 27,5 %, с двумя – 39,2 %, с тремя – 69 %.

Государство пыталось бороться с ростом бедности, боясь этого социального недуга. Оно осуществляло в основном неадресную помощь бедным работающим и неработающим гражданам в форме сплошного недифференцированного субсидирования всех подряд, как бедных, так и богатых. Сущность неадресной помощи Белоруссии состояла в создании системы перераспределения доходов от хорошо работающих предприятий к плохо работающим предприятиям и просто нуждающимся неработающим гражданам. Экономика Белоруссии формировалась как перераспределительная система из опыта бывшей экономики СССР, в которой перераспределительные механизмы работали на полную мощь. Государство в обоих случаях играет в процессах перераспределения ресурсов активную роль, подавляя возможности наращивания производительности факторов производства, инноваций бизнеса и прироста доходов граждан.