Человеческий капитал – знания и навыки, накопленные человеком в результате обучения и предыдущей трудовой деятельности и влияющие на возможность его трудоустройства и уровень получаемой зарплаты

2. Меры тягости труда. Некоторые рабочие получают больше, чем инженеры. Это связано с тем, что зарплата должна компенсировать им не только усилия по обучению специальности, но и повышенную степень тяжести работы в некоторых типах производств. Вот почему обычно довольно высоки заработки рабочих металлургических и химических производств, а также шахтеров.

3. Меры ограниченности талантов. Именно в силу влияния этого фактора во всем мире столь высоки заработки выдающихся спортсменов, рок-музыкантов, хирургов и кинозвезд. Каждый из таких людей выступает на рынке труда как "уникальный товар" в силу естественной редкости талантов. "Приобрести" же этот "товар" желают огромное число зрителей. Иными словами, предложение такого "товара" крайне ограниченно при высочайшем спросе. Следовательно, и цена этого таланта, т. е. оплата его труда взмывает до небес.

4. Степень риска. Чем выше риск нужной обществу работы, тем более высокую оплату запросят люди, согласные ею заняться. Это четко прослеживается в оплате труда работников таких специальностей, как летчики-испытатели, космонавты, банковские инкассаторы и предприниматели, – одни из них рискуют своим здоровьем и жизнью, другие – огромными суммами денег, вложенными в создание своих фирм.

Роль профессиональных союзов на рынке труда

Мы уже установили, что главные участники рынка труда – наемные работники, выступающие в роли продавцов, и работодатели, играющие роль покупателей.

Эти участники рынка труда веками непримиримо враждовали между собой. Война между ними, нередко сопровождаемая выстрелами и кровью, до сих пор не утихла.

Дело в том, что издревле работодатели считали самым главным правилом при установлении заработной платы – держать ее на максимально низком уровне. Именно такая позиция покупателей на рынке труда делала его испокон веку столь конфликтным – ведь наемные работники придерживались прямо противоположной точки зрения и требовали максимально высокой заработной платы.

В этой борьбе каждая сторона отшлифовала собственные методы ведения торга относительно условий купли-продажи труда. Наиболее распространенным из них является создание профессиональных союзов (профсоюзов).

Такие организации объединяют работников либо одного предприятия, либо всех предприятий определенной отрасли, либо представителей определенной профессии. Заботы профсоюзов неразрывно связаны с особенностями той деятельности, которой занимаются их члены, и потому круг проблем, скажем, профсоюза художников-графиков отличается от того, чем озабочены руководители профсоюза шахтеров. И все же их всех объединяют и стандартные задачи.

Перечислим важнейшие из них.

1. Улучшение условий труда и обеспечение его безопасности. Речь идет о том, что обычно все профсоюзы стараются добиться улучшения санитарно-гигиенических условий труда (например, снижения уровня шума и запыленности в цехах). Заботит профсоюзы и предоставление льготных условий труда (в частности, сокращенного рабочего дня подросткам, беременным женщинам и женщинам, имеющим маленьких детей).

Кроме того, профсоюзы постоянно борются за снижение риска гибели работников на производстве или получения ими травм. Именно под давлением профсоюзов в большинстве цивилизованных стран сейчас приняты специальные законы и нормы, регулирующие условия труда и обеспечивающие снижение производственного травматизма.

Но в мире экономики все имеет свою цену, и такая деятельность профсоюзов приводит к реальному удорожанию труда для фирмпокупателей. А ведь мы уже выяснили, что рост цены труда (ставки заработной платы) ведет к снижению величины спроса на него, т. е. уменьшению числа людей, которых фирмы готовы принять на работу.

Аналогично, чем больше денег работодатель должен тратить на улучшение условий труда, тем дороже ему в итоге обходится каждый работник и тем меньшее их число он может взять.

2. Повышение заработной платы. Решение этой задачи в принципе возможно двумя способами:

1) за счет создания условий для роста спроса на труд;

2) за счет создания условий для ограничения предложения труда.

Конечно, повысить спрос на труд профсоюзам достаточно сложно: они не обладают особенно большими возможностями влияния на рынки товаров, откуда приходит спрос на рынок труда. И тем не менее один из способов решения такой задачи достаточно реален.

Речь идет о том, что профсоюзы обычно выступают за ограничение ввоза в страну импортных товаров, аргументируя это тем, что продажа таких товаров уменьшает спрос на продукцию отечественных фирм и соответственно спрос на труд граждан страны. Значит, если сократить импорт, то спрос на отечественные товары возрастет, а затем улучшатся условия для роста численности и заработной платы и на внутреннем рынке труда.

Надо сказать, что с таких позиций выступают и российские профсоюзы, особенно в легкой промышленности, которая сильно страдает от импорта фирмами и челноками товаров из Китая, Турции, Италии и других стран мира.

Но границы такой политики профсоюзов весьма узки, поскольку ограничение импорта опять-таки имеет свою цену. Оно ведет к ослаблению конкуренции на внутреннем рынке и прекращению роста качества отечественной продукции, ее становится невозможно продать в другие страны. В итоге сокращаются возможности вывоза продукции, а значит, и спрос на труд для ее изготовления. Кроме того, на ограничение импорта одной страной другие государства обычно отвечают аналогичными мерами, и возможности для экспорта всех отраслей страны сокращаются. Это ухудшает условия на рынках труда для работников отраслей и фирм, ориентированных на вывоз товаров в другие страны.

Осознав, что возможности добиться роста заработной платы путем стимулирования спроса или ограничения предложения на рынке труда ограниченны, профсоюзы сделали ставку на иной способ решения этой задачи. Они стали выступать как единственный представитель всех своих членов при согласовании с предпринимателями условий их труда и оплаты.

Эта задача решается путем проведения коллективных переговоров с работодателями. Логика аргументации профсоюза проста: либо все его члены будут получать более высокую зарплату, либо начнется забастовка.

На первый взгляд такая политика профсоюза выгодна наемным работникам. Но нельзя забывать, что никакой профсоюз не может лишить работодателей права увольнять работников, труд которых становится невыгодным. А повышение заработной платы сверх уровня, который родился бы на свободном рынке труда без влияния профсоюзов, может привести к росту числа таких невыгодных работников.

Следовательно, профсоюзам надо вести переговоры о повышении заработной платы очень взвешенно, обращаясь за консультациями к экономистам, иначе победа на этих переговорах может обернуться падением занятости среди членов профсоюза, чему они, конечно, не обрадуются. Современные профсоюзы, в том числе и в России, уже начинают нанимать высококвалифицированных экономистов, чтобы точно оценить максимальную величину заработной платы, которой можно добиться от владельцев фирм, не создавая угрозу их разорения и массовых увольнений.

Развитие профсоюзного движения – особая страница в книге политической истории человечества. Но сегодня в развитых странах мира профсоюзное движение пошло на спад в основном по следующим причинам:

• изменился характер трудовой деятельности (получила развитие надомная деятельность с помощью компьютеров и модемов, сократились размеры предприятий, появились новые типы фирм с участием работников в собственности и т. д.);

• наблюдается общий рост благосостояния общества, позволяющий обеспечить и наемным работникам условия жизни, о которых не могли мечтать в прошлом веке и владельцы фабрик.

Что касается России, то здесь профсоюзное движение сейчас тоже переживает кризис, но причины его совершенно особые. Дело в том, что во времена социализма каждый работающий в СССР должен был быть членом какого-то профсоюза, а деятельность профсоюзов строго контролировалась коммунистической партией.

Крах прежней политической системы общества вызвал и кризис прежних профсоюзов. Многие из них практически исчезли, и вместо них стали формироваться новые. Они пока еще довольно слабы, но есть основания ожидать их укрепления в будущем. Ведь в условиях начавшегося в 2008 г. экономического кризиса уровень доходов россиян может сильно упасть, а безработица – возрасти. В этом случае страну могут ждать многочисленные забастовки с требованием повысить заработную плату. На волне таких забастовок и окрепнут российские профсоюзы.

Лишь когда страна сумеет добиться существенного роста благосостояния своих граждан, начнется отмирание профсоюзов и в России. Жизнь показывает: чем богаче страна, чем выше в ней уровень благосостояния, тем спокойнее строятся отношения на рынке труда, тем реже и короче забастовки, тем меньше роль профсоюзов и их численность. Для нашей страны это пока не актуально.

Лекция 9. Формирование доходов граждан и проблемы социальной поддержки

В центре мира экономики стоят человек, семья. Жизнь семьи постоянно привлекает пристальное внимание экономической науки, поскольку происходящие в домашней миниэкономике процессы оказывают огромное влияние на национальную экономику в целом. Для первого знакомства с семейной экономикой мы выбрали лишь часть существующих здесь проблем, но зато самые важные:

• источники доходов семей;

• структура расходов семей;

• различия в богатстве семей и их сглаживание государством.

Формирование семейных доходов

Семейные доходы – это денежные средства, которые члены семьи получают от посторонних лиц или организаций и могут использовать для оплаты собственных расходов. Семьи получают свои доходы в результате того, что владеют факторами производства.

За этим стоят очень непростые закономерности формирования благосостояния семей. В частности, почему только владение факторами производства, а не любой собственностью (например, квартирой, домом или автомобилем) приносит доход?

Потому что собственность, которой пользуется сама семья, не может быть использована другими людьми, а значит, на ней нельзя ничего заработать. Скажем, пока автомобиль используется для поездок только членов семьи, он дохода не приносит. Равно как не приносят дохода и усилия по вождению этого автомобиля.

Но если кто-то попросил довезти привезенные из-за рубежа товары до местного вещевого рынка, за это он заплатит. Эти деньги будут платой за услуги сразу двух факторов производства:

1) труда (в форме водительских усилий);

2) капитала (в форме автомобиля).

Следовательно, доход приносит только та собственность, которая может быть использована для производства нужных людям благ. А значит, любой доход представляет собой плату за услуги того или иного фактора производства.

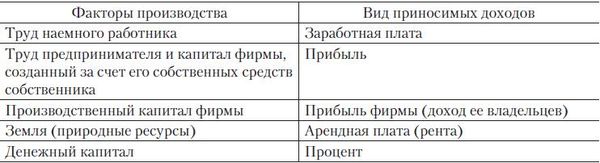

Классификация всех видов семейных доходов в зависимости от того, владение каким фактором производства их приносит, приведена в табл. 9.1.

Таблица 9.1. Виды семейных доходов и источники их возникновения

В большинстве стран мира преобладающим источником семейных доходов выступает заработная плата, которую получает основная часть трудоспособного населения, обычно работающая по найму.

Та же картина наблюдается и в России: около 65 % доходов поступает населению нашей страны в виде заработной платы, премий, гонораров и т. п. выплат по сути трудового характера. Еще 13,5 % доходов приходится на долю социальных трансфертов: пенсий, пособий и т. п. И наконец, примерно 21,5 % совокупных доходов населения – это доходы от собственности и предпринимательской деятельности, включая реализацию сельскохозяйственной продукции.

Экономическое значение структуры семейных расходов

Для оценки состояния дел в экономике большое значение имеют данные не только о семейных доходах, но и о расходах. Честь первоисследователя этих проблем принадлежит немецкому ученому Эрнсту Энгелю.

В своих исследовательских работах он уделял большое внимание определению экономической ценности человеческой жизни, подходя к этому с точки зрения затрат на воспроизводство человека как работника, способного получать определенный доход. Этот подход остается актуальным и по сей день.

Будучи профессиональным статистиком – специалистом по сбору и анализу фактических количественных данных о состоянии дел в экономике страны, Энгель обнаружил (и документально подтвердил) любопытную закономерность: по мере роста доходов семей процентная доля расходов на питание падала, доля расходов на одежду и жилье оставалась практически неизменной, а вот доля расходов на образование, медицину, развлечения и отдых возрастала. В дальнейшем ученые убедились, что такая динамика структуры расходов присуща не только немецким семьям в конце XIX в., но и большинству семей во всем мире. Так была обнаружена закономерность, которую стали называть законом Энгеля. Знание этого закона помогает анализировать и даже прогнозировать развитие ситуации на рынках потребительских товаров.

Закон Энгеля заключается в том, что по мере роста доходов семей доля расходов на питание обычно снижается, на товары повседневного спроса стабилизируется, а на образование, медицину, отдых и развлечения возрастает.

Быстрее всего человечество достигает удовлетворения своих потребностей в продовольствии. Как пошутил один экономист, "наши потребности в пище всегда ограничены стенками нашего желудка". И поэтому при росте доходов начинает снижаться прежде всего доля издержек на питание. Затем наступает очередь издержек на одежду, хотя здесь процесс "насыщения" идет медленнее, потому что потребности все время подстегиваются с помощью такого мощного инструмента, как мода. И наконец, труднее всего человечеству удовлетворить свои запросы в области жилья.

Эрнст Энгель утверждал (и сегодня это общепризнанно), что раз личное потребление во всех странах развивается по сходным моделям, то анализ структуры семейных расходов позволяет сравнивать:

• уровни благосостояния разных групп населения одной страны (принимая в качестве критерия долю расходов семьи на питание);

• благосостояние граждан разных стран.

Попробуем воспользоваться критериями Энгеля для сопоставления уровней благосостояния граждан России и других стран мира.

Росстат дает следующую информацию о том, на что семьи россиян тратят свои доходы:

• 10 % – налоги, взносы и обязательные платежи;

• 17 % – прирост сбережений;

• 25 % – расходы на покупку продуктов питания;

• 49 % – расходы на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг.

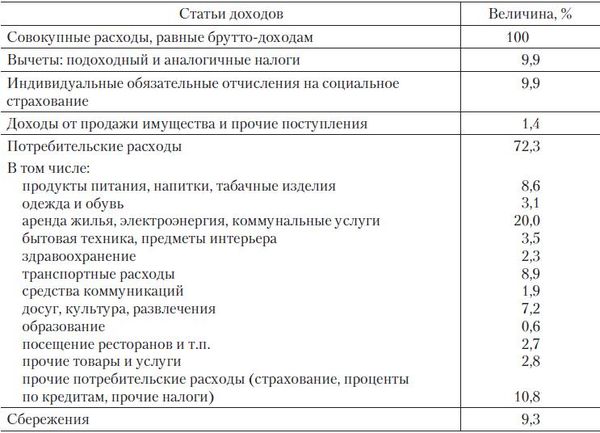

Сравним российские данные о структуре семейных расходов с аналогичными данными по Германии (табл. 9.2).

Таблица 9.2. Структура расходов домохозяйств в Германии

Если исходить из закона Энгеля, то легко понять, что Россия с ее 25 % расходов на питание заметно отстает по уровню благосостояния от Германии, где расходы семей на питание составляют только 8,6 %.

При анализе доходов семей важны не только их источники и структура расходования средств, но и то, как разнятся уровни этих доходов у отдельных семей и как соотносятся между собой по численности группы богатых и бедных. Это позволяет предсказывать структуру спроса граждан на различные виды товаров и услуг и оценивать стабильность социально-политической ситуации в стране.

Проблемы дифференциации семейных доходов

Один из источников социальной напряженности в любой стране – разница в уровнях благосостояния граждан, уровне их богатства. Уровень богатства определяется двумя факторами:

1) величиной всех видов имущества, находящегося в собственности отдельных граждан;

2) величиной текущих доходов граждан.

Как мы выяснили, люди получают доходы, либо создавая собственный бизнес (становясь предпринимателями), либо предоставляя находящиеся в их собственности факторы производства (свой труд, капитал или землю) в пользование другим людям или фирмам. А те используют эти факторы производства для создания нужных людям и соответственно пригодных для продажи на рынках благ. В таком механизме формирования доходов, однако, изначально заложена возможность их неравенства.

Причиной тому являются следующие различия:

• в текущих доходах;

• накопленном объеме семейной собственности (семейном богатстве);

• возможностях подъема по социальной лестнице и по уровню благосостояния (возможностях воспользоваться "социальным лифтом").

Используя свои доходы, люди могут часть их тратить на приобретение дополнительного объема факторов производства. Например, семья может вложить часть своих заработков в банк, чтобы получать доход не только в форме заработной платы, но и в форме процента. Так формируется богатство семьи, т. е. та собственность, которой она владеет (за вычетом долгов, которые она сделала, чтобы приобрести эту собственность). Скажем, если семья взяла ипотечный кредит в банке, чтобы купить квартиру, и вернула банку пока только 50 % долга и проценты на одолженные деньги, то в состав ее богатства войдет соответственно только 50 % стоимости этой квартиры, купленной с помощью банка.

Богатство семьи – ее собственность, свободная от долгов.

Нельзя забывать и о том, что свое богатство семья может передавать по наследству, завещая его детям. А это значит, что различия в богатстве могут нарастать от поколения к поколению, создавая соответственно все более прочные основы для различия в доходах, приносимых богатством и трудовой деятельностью.

Завещание – юридически оформленное дарение богатства, вступающее в силу после смерти его владельца.

Ни одной экономической системе не удалось ликвидировать неравенство доходов и богатства семей. Даже в условиях командной системы СССР государство вынуждено было отказаться от принципов полной уравнительности (их пытались реализовать только в период так называемого военного коммунизма) и перейти к формированию доходов по принципу "от каждого – по способностям, каждому – по труду". Но поскольку способности у людей различны, то и их труд имеет разную ценность, что влечет за собой неодинаковое вознаграждение за него, т. е. различие в доходах.

Неравенство доходов и богатства может достигать огромных масштабов и создавать угрозу для политической и экономической стабильности в стране, поэтому практически все развитые страны мира постоянно реализуют меры по сокращению такого неравенства.

Однако исторический опыт показал, что и абсолютное равенство в доходах – то, что коммунисты пытались поначалу обеспечить в СССР и других социалистических странах, – также нежелательно. Такая организация экономической жизни убивает у людей стимулы к производительному труду.