Подобную точку зрения разделяли многие ученые и всего лишь 200 лет назад. Ведь и на рубеже XVIII–XIX вв. подавляющая часть населения планеты (97 %) занималась именно сельскохозяйственным трудом и жила в деревнях. А все остальные отрасли экономики были развиты крайне слабо.

Отрасль – группа фирм, производящих сходные или одинаковые продукты для удовлетворения одного и того же типа потребностей людей или производств.

Перемены в жизни человечества начались с торговли – после 1400 г. она стала развиваться все быстрее. Появление новых рынков и торговых путей оказалось следствием крестовых походов, не разрушивших, а, напротив, укрепивших торговые связи Азии и Европы. Затем были открыты морской путь в Индию в обход Африки и, наконец, Америка. В итоге на европейских рынках появились новые товары, а европейская торговля достигла небывалого расцвета.

Благодаря этому европейцы становились все богаче, и им было нужно все больше самых разнообразных товаров, в том числе ремесленного производства. Но веками складывавшиеся ремесленные цехи не могли обеспечить изготовление того объема товаров, в котором Европа и жители новых колоний нуждались к концу XVIII в.

По-иному и быть не могло – даже в XVIII в. промышленное производство осуществлялось на станках, которые приводились в действие мускульной силой работников, и поэтому долго никто не верил словам одного из наиболее прозорливых английских экономистов XVII в. Уильяма Петти, сформулировавшего нечто вроде "закона экономического развития". Петти утверждал, что по мере экономического развития общества быстрее всего будет расти сначала численность работников, занятых в промышленности (соответственно сокращаться численность занятых в сельском хозяйстве), а потом – в сфере услуг.

Ситуация претерпела принципиальные изменения, лишь когда (примерно в 1750 г.) началась эпоха изобретателей, или, как ее иначе называют, промышленная революция. Она резко изменила хозяйственную жизнь человечества, и прежде всего производство продукции сельского хозяйства и ее переработку. Внедрение этих и других изобретений позволило резко повысить производительность труда в сельском хозяйстве – ведь чем лучше техника, которой пользуется крестьянин, и чем больше видов работ она позволяет механизировать, тем большее число людей он способен прокормить своей продукцией.

Так, в Индии, где сельский труд и сегодня остался преимущественно ручным, один крестьянин может прокормить только четырех горожан, а в США фермер, вооруженный современной мощной техникой, производит столько продукции, что ее хватает для удовлетворения потребностей нескольких десятков человек. Столь высокая производительность труда в сельском хозяйстве – итог научно-технического прогресса.

Процесс, начавшийся в конце XVIII в. с создания новой высокопроизводительной техники для сельского хозяйства и переработки его продукции, в конце концов изменил весь образ жизни человечества. Прежде всего в силу существенно возросшей производительности труда на селе становилось все больше "лишних рук", и в поисках заработка сельские жители потянулись в города, где их охотно брали на работу владельцы быстро растущих фабрик и заводов. Так, относительно недавно начались бурный рост городов и падение доли сельского населения. Например, еще в начале XX в. Россия была страной с преимущественно сельским населением, а сегодня в селах живет только /4 населения.

Иными словами, с конца XVIII в. человечество вступило в новый этап развития экономики – индустриализацию, т. е. обгоняющий рост промышленности. Первоначально быстрее всех стала развиваться текстильная промышленность – от изготовления пряжи до выделки разнообразных тканей, одежду из которых пока по-прежнему шили мастера-портные. В XIX веке начался рост тех отраслей, которые добывают природные ресурсы (металлы, нефть, соли), а также металлургии и машиностроения (недаром Александр Блок назвал этот век "железным"). ХХ век знаменует собой расцвет химической и электротехнической промышленности.

Промышленность – все виды производств (отраслей), которые используют продукцию сельского хозяйства и минеральные ресурсы для изготовления нужных людям благ.

В ходе исторического развития в отраслевой структуре мирового хозяйства стали происходить именно те изменения, которые предсказал Уильям Петти. Как общая тенденция сначала "первичные отрасли" (сельское хозяйство и добывающая промышленность) уступили первенство вторичным (обрабатывающей промышленности и строительству), затем вторичные – третичным (сфере услуг).

В современной структуре мирового хозяйства доля сферы услуг и других отраслей непроизводственной сферы (третичных отраслей) существенно возросла и уменьшилась доля производственной сферы (первичных и вторичных отраслей). В среднем в мире в непроизводственной сфере уже заняты более /3 активного населения, а в отдельных развитых странах мира этот показатель (занятости) достигает 50 % и выше. В структуре внутреннего валового продукта (далее – ВВП) отдельных развитых стран доля сферы услуг и того выше (60 % – в Германии и Японии, 70 % – в США). Такую экономику стали называть в последние годы постиндустриальной.

Большие изменения в настоящее время происходят и в структуре материального производства. Они связаны прежде всего с изменением пропорций между промышленностью и сельским хозяйством в пользу промышленности, от развития которой зависит рост производительности труда во всех отраслях хозяйства. Удельный вес промышленности в ВВП наиболее развитых стран мира (США, Японии, Германии, Франции и др.) находится на уровне 25–35 %, а сельского хозяйства составляет всего 2–3 %. В новых индустриальных и постсоциалистических странах (таких как Россия, Украина и Беларусь) доля сельского хозяйства также неуклонно снижалась, хотя еще и относительно высока (6–10 % ВВП).

Отраслевая структура российской экономики

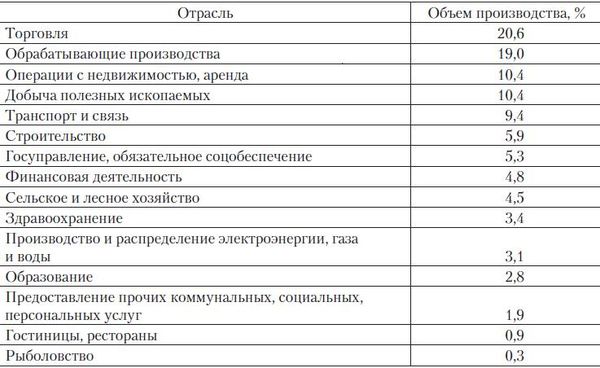

Если говорить о структуре экономики нашей страны, то она, по данным 2007 г., такова (табл. 10.1).

Таблица 10.1. Cтруктура экономики Российской Федерации (по данным 2007 г.)

Таким образом, вклад промышленности (обрабатывающие производства плюс добыча полезных ископаемых) в общий (валовой) объем производства товаров и услуг в ВВП Российской Федерации наибольший и составляет 29,4 %, хотя этот вклад последние десять лет снижается. За те же годы доля сельского и лесного хозяйства снизилась с 5,6 до 4,5 %, а других отраслей экономики (транспорта, строительства, торговли, сферы услуг) – выросла.

Иными словами, ключевой отраслью экономики России по-прежнему остается промышленность – на нее приходится более /2 национального дохода страны, в промышленности и строительстве трудятся до 30 % занятых в экономике. При этом промышленность столь разнообразная сфера деятельности, что саму ее тоже обычно делят на отрасли:

• топливно-энергетическую;

• добывающую;

• обрабатывающую.

Национальный доход – сумма доходов, полученных гражданами и фирмами страны за год в следующих формах:

• заработная плата рабочих и жалованье служащих;

• дополнительные выплаты;

• рентные доходы владельцев собственности;

• чистый процент по потребительским кредитам;

• прибыли корпораций;

• доходы собственников.

Топливно-энергетическая промышленность обеспечивает людей нефтью, газом, углем и электроэнергией. В России, богатой природными ресурсами, это одна из основных отраслей: в мировой добыче угля, нефти и газа доля нашей страны составляет по 10–30 %.

Добывающая промышленность тоже разрабатывает природные ресурсы, только иные: залежи металлических руд, ценных камней, леса, богатства морей и т. д. Ими Россия одарена весьма щедро: стоимость разведанных геологами и предварительно оцененных запасов минерального сырья составляет в настоящее время примерно 28 трлн дол. Именно это позволило создать в нашей стране мощную добывающую промышленность: в мировой добыче металлов доля России составляет сейчас 10–15 %. Результатом деятельности добывающей промышленности является сырье, в котором нуждается обрабатывающая промышленность.

Природные богатства, извлекаемые добывающей промышленностью, всегда выручали страну, даже когда в других отраслях хозяйства дела шли не лучшим образом. Например, в первой половине 1990-х гг., когда наш народ столкнулся с серьезными экономическими трудностями, именно продажа за рубеж нефти и газа позволяла получить деньги на приобретение для населения продуктов питания, лекарств и промышленных товаров. Именно экспорт сырья обеспечил и рост экономики России в начале XXI в., когда это сырье резко подорожало на мировых рынках и в нашу страну пошел огромный поток валютных доходов.

Нельзя не сказать и о том, что топливно-энергетический комплекс – главный "кормилец" государственного бюджета России: на его долю приходится около 58 % всех налоговых поступлений. Поэтому все, что происходит с ним, прямо сказывается на возможностях государства финансировать бюджетную сферу (армию, образование, медицину).

Обрабатывающая промышленность производит из сырья нужные людям изделия. В ее состав входят такие типы производств, как металлургия, машиностроение, переработка нефти, химическая промышленность, производство одежды и обуви (легкая промышленность) и многие другие. Все эти отрасли существуют в нашей стране и насчитывают множество предприятий.

К сожалению, руководители многих из этих предприятий не умеют или не хотят работать так, как это нужно в условиях рыночной экономики, и потому наряду с предприятиями, продукция которых покупается нашими соотечественниками все охотнее (кондитерские и мясные изделия, пиво, мебель и др.), в стране немало предприятий, продукция которых отличается не слишком высоким качеством или непомерно дорога, а потому ее мало кто хочет приобретать. Такие предприятия сталкиваются с серьезными трудностями и даже вынуждены увольнять своих работников, потому что не могут платить им заработную плату.

Еще одна отрасль экономики – сфера услуг. Предприятия и организации, которые работают в этой сфере, удовлетворяют нужды людей не в материальных благах, а в определенных видах деятельности. Перечень таких видов деятельности огромен и постоянно растет: это и обычные бытовые услуги (парикмахерские, ремонтные, строительные), и торговля, и услуги образовательного характера (школы, университеты, различные курсы), и медицина, и туризм, и всевозможные услуги по организации денежных операций, и многое другое.

Вторая половина XX в. характеризуется ускоренным развитием именно сферы услуг во всем мире. Во многих странах она стала сегодня основным местом занятости населения. Например, в Западной Европе в сфере услуг сейчас работают /3 трудоспособного населения. Быстро растет эта сфера деятельности и в России: за последние годы по всей стране возникло множество туристических и строительных фирм, а также косметических и медицинских центров.

И если еще десять лет назад Россия была страной с населением, преимущественно занятым в промышленности, то сегодня структура занятости становится более равномерной.

Лекция 11. деньги

Причины появления и функции денег

Деньги – это, пожалуй, одно из наиболее великих изобретений человеческой мысли.

Они исполняют в мире экономики три основные функции:

1) средства обмена (платежа);

2) средства измерения (учета);

3) средства сбережения (накопления сокровищ).

Познакомимся с каждой из этих функций более подробно, чтобы составить о деньгах комплексное представление.

1. Функция средства обмена. Деньги были придуманы людьми прежде всего для того, чтобы облегчить обмен товарами. Без помощи денег более или менее легко может состояться только прямой обмен, когда у каждого из партнеров есть то, что нужно другому. Иначе дело обстоит при наличии денег.

По существу деньги – это особый, денежный, товар, который является равно желанным для всех участников обменов, и потому его получение позволяет разделить обмен на два отдельных этапа, которые могут не совпадать во времени и пространстве:

1) продажу;

2) покупку.

Достаточно суметь обменять свой товар на деньги – и можно спокойно искать того, у кого на эти деньги выменивается необходимое благо.

Иными словами, деньги выступают в роли блага, которое равно желанно всем участникам обмена, и желанно именно потому, что с их помощью можно удовлетворить свои потребности в любых других благах. Именно потому они существенно облегчают перемещение (или, как говорят экономисты, "обращение") товаров между участниками торговли.

2. Функция средства измерения. Менее очевидна, но не менее важна вторая роль денег – они являются средством измерения (учета).

Не придумай люди такого единого измерителя ценности товаров для продавцов и покупателей, "единой товарной линейки", им пришлось бы измерять ценность каждого товара через множество других благ, предлагаемых к обмену. Каждый товар при этом имел бы множество цен – в зависимости от того, через какой иной товар мы пожелаем выразить его ценность.

Но в практике реального обмена обычно быстро обнаруживается, что одни товары нужны более широкому кругу покупателей, чем другие. И такие наиболее универсально желанные товары становятся заменителями денег – денежными товарами.

В конце 1980-х гг. в Польше расстройство экономики денежного хозяйства привело к тому, что злотый – денежная единица страны – фактически был вытеснен из обращения товаров. Его заменили наиболее признанные денежные товары – сигареты и водка. Это значит, что цены всех товаров люди стали назначать в пачках сигарет и бутылках водки. В этих "денежных единицах" стали заключаться даже договоры между предприятиями на поставку товаров.

Видимо, именно такое стихийное выделение "общежеланных" товаров и привело людей к гениальному открытию. Его суть внешне проста: рыночная ценность, т. е. полезность абсолютно всех товаров может быть соизмерима через один и тот же денежный товар, или, проще говоря, деньги. Но это, казалось бы, столь очевидное открытие дало не менее мощный импульс всему экономическому прогрессу человечества, чем создание колеса или паровой машины. Люди смогли куда удобнее торговать, и это фантастически ускорило экономический прогресс.

3. Функция средства сбережения. Эта функция связана с их удивительным свойством – способностью долго сохранять для своего владельца возможность получения жизненных благ. В этом смысле деньги выступают как "консервированная возможность покупки". Эти "консервы" можно копить, чтобы в какой-то момент использовать их.

Конечно, деньги не единственная форма сокровищ. Эту роль у них оспаривают многие ценности иного рода: недвижимость (земельные участки или дома), произведения искусства, антиквариат, драгоценности, коллекции марок или монет и даже винные погреба. Все эти активы при необходимости можно использовать для обмена на какие-то другие блага.

Активы – все ценное (пригодное для продажи или получения дохода), что человеку, фирме или государству принадлежит на правах собственности.

Но для такого использования неденежных активов владельцу надо либо найти способ прямо обменять их на нужные блага, либо сначала превратить неденежные активы в деньги. Последнее возможно только путем ликвидации (продажи) активов.

Если активы хранятся в форме денег, то задача предельно облегчается – ведь деньги можно использовать для приобретения нужных благ без всяких промежуточных операций. Это означает, что перед остальными активами деньги имеют большое преимущество – они абсолютно ликвидны.

Ликвидность – степень легкости, с которой какие-либо активы могут быть превращены их владельцем в деньги.

Сбережение денег как таковых в принципе наиболее удобно, поскольку они могут быть использованы для трат немедленно. Однако, как всегда бывает в экономике, хранение сокровищ в форме денег сопряжено с некоторыми проблемами. Просто положить их в сундук – далеко не лучший способ хранения своих сбережений.

Дело в том, что накопление сокровищ в денежной форме чревато для их владельца определенными потерями в силу двух причин:

1) упущенной возможности получения дохода, который деньги могли бы принести при вложении в коммерческие операции;

2) обесценения денег в результате роста цен.

Итак, теперь мы можем дать наиболее полное определение того, что такое деньги.

Деньги – это особый товар, который:

во-первых, принимается всеми в обмен на любые другие товары и услуги;

во-вторых, позволяет единообразно соизмерить все товары для нужд обмена и учета;

в-третьих, дает возможность сохранить и накопить покупательную способность человека в форме сбережений (сокровищ).

Виды денег

Даже самые примитивные цивилизации Земли создавали свои виды денег. Эта роль всегда выпадала тому товару, который был желанен наибольшему числу людей или который был наиболее удобен для этих целей.

Человечество долго искало тот универсальный денежный товар, который будет интересен для всех участников рынка и позволит вести через него любые сделки. У народов мира роль денег играли самые разные товары: соль, хлопковые ткани, медные браслеты, золотой песок, лошади, раковины и даже сушеная рыба. Многие века наиболее удобным денежным товаром казались драгоценные металлы – серебро и золото, которые обладали рядом преимуществ:

• однородностью;

• высокой ценностью даже малого объема;

• устойчивостью к воздействиям окружающей среды;

• легкой делимостью на произвольные по размеру части;

• умеренной ограниченностью;

• относительной стабильностью предложения.

В силу этих свойств золото и серебро в виде слитков и монет надолго стали основой денежных систем многих стран мира. Более того, веками слова "золото", "серебро" и "деньги" были синонимами. Именно из золота и серебра чеканились монеты, которые и служили деньгами.

Лишь относительно недавно в денежном мире произошла революция – появились бумажные деньги. В странах западной цивилизации пионером в деле широкого выпуска бумажных денег стали Североамериканские Штаты (предтеча нынешних Соединенных Штатов Америки) – в 1690 г. такие денежные знаки стал печатать Массачусетс. В Европе первой решила перенять американский опыт Франция – в 1716–1720 гг. знаменитый экономист и банкир Джон Ло начал печатать банкноты Королевского банка.