- Вот именно. Что-то в этой гаечке было: какая-то тайна! Не просто же так он о ней заговорил. Я снова посоветовался с Тарабамом. Но он ничего нового не сказал. Он все время повторял: "Нарисуй гаечку! Нарисуй гаечку! Такую маленькую, блестящую, одинокую!" В результате он меня просто загипнотизировал этой гаечкой! Я уже не мог от нее отделаться. Я видел ее не только во сне, но и наяву. Я смотрел на картину и видел в правом нижнем углу, в траве, маленькую блестящую стальную гаечку. И как-то утром я ее нарисовал. Но вот тут-то и зарыта была собака! - ехидно захохотал папа.

- О чем ты говоришь? - не понял я.

- О камертоне! Понимаешь?

- Камертон при ударе издает один и тот же звук, - вспомнил я. - И по этому звуку настраивают музыкальные инструменты…

- Совершенно верно! - сказал папа. - И в живописи есть камертон: какой-нибудь предмет. В природе ли, в картине ли - определенного цвета и освещенности точка или пятно. От него пляшут, как от печки, понимаешь? Ему подчиняют в картине все остальное - по цвету и освещенности. С ним все сравнивают - что теплее его или холоднее по цвету, что темнее или светлее по освещенности, - такое пятно и есть живописный камертон! По нему и настраивают всю картину - ее цвет и свет… Так вот: нарисованная по совету Тарабама гаечка и стала таким камертоном! - закончил папа.

- И по ней ты заново настроил картину?

- Совершенно верно! Как только в углу картины засияла гаечка, я сразу увидел все свои недостатки! Вернее, недостатки картины! Я увидел, что она пестрит! Что в ней нет единой цветовой гаммы! И я молниеносно переписал всю картину. Что надо, сделал темнее, что надо - светлее… кое-что утеплил, кое-что взял холодней. О, я работал как одержимый - запоем! Я переписал картину в три дня!

- Дальше, - прошептал я.

- Что дальше? Дальше я отнес ее в закупочную комиссию! Члены комиссии сначала долго смотрели на нее. Потом они вдруг кинулись меня поздравлять. Они жали мне руки, обнимали меня, они кричали: "Чудо! Шедевр! Гениально!" Ты не можешь себе представить, что там было! Все чуть не плакали от восторга. Правда, потом, когда все успокоились, председатель комиссии высказал одно маленькое замечание: он предложил убрать гаечку…

- Камертон?

- Не камертон, а именно гаечку! Он предложил сделать из нее маленький камешек в траве. Такой же формы, цвета и освещенности. Он сказал: к чему тут гаечка? Уж лучше камешек! И я тут же мазнул (краски у меня были с собой, на всякий случай) - и картина пошла!

- Ну, а Тарабам что сказал? Он в курсе?

- Конечно, в курсе, - сразу погрустнев, ответил папа. - С Тарабамом все не так просто… Он очень огорчился, когда я ему сказал, что замазал гаечку. И с тех пор ходит сам не свой. Он даже просил меня нарисовать несколько гаечек и повесить ему на кухне… ты же знаешь, он там спит…

- Да, - сказал я. - Печально. И странно.

- Более чем странно, - подтвердил папа. - А еще Тарабам выразил желание заняться масляной живописью! Он заявил - и весьма категорично, - что хочет писать со мной картину "Металлолом. Материал для размышлений"… Представляешь?

- Ну и что? Пусть пишет! - сказал я. - Зачем мешать?

- Конечно, - согласился папа. - Может, у него талант откроется. Что ни говори, а эту гаечку он здорово придумал!

- А что ты сейчас делаешь? - спросил я. - В данный момент?

- Сижу и вписываю в картины гаечки! А потом все переписываю… дело идет на лад!

- Желаю успеха! - сказал я.

- Ты заходи, не пропадай, - сказал папа.

- Непременно скоро зайду, - обещал я. - Интересно взглянуть на эти ваши гаечки… камертоны то есть. И передай привет Тарабаму. - Я положил трубку.

- Да, - сказал я сам себе вслух. - Живопись - это действительно, великая тайна. Но Тарабам… каков, однако, мудрец!

Человек СМО-83

В то чреватое еще долгими неприятностями воскресенье все в квартире-108 с утра были дома. Проснулись довольно поздно - часов в десять, - не спеша помылись и собрались в папиной комнате к завтраку. Тарабам заварил прекрасный крепкий чай, сварил каждому по два яйца всмятку, достал из холодильника масло и сервировал стол. Настроение у всех было отличное. Слышно было, как за стеной весело бренчит на рояле Старик-Ключевик. Он играл весьма своеобразно: не дойдя до середины мелодии, обрывал ее и начинал сначала. Чтобы создать за завтраком еще более уютное настроение, папа включил свою стереосистему - создал, как он любит говорить, "музыкальный фон", который сразу отгородил квартиру-108 от посторонних шумов, в том числе и от бренчания Ключевика. И тут вдруг раздался тот самый звонок в дверь…

Его услышал, несмотря на фон, Тарабам: ведь слух у робота потрясающий!

Забегая немного вперед, должен сказать, что звонок оказался весьма коварным, хотя его коварство раскрылось только к обеду. А сначала звонивший в дверь даже несказанно всех обрадовал.

- Там какой-то человек из стола заказов гастронома, - сказала мама, вернувшись в комнату. - Принес осетрину.

- Осетрину?! - радостно поразился папа. - Зови его на кухню!

- Осетрина! Осетрина! - весело захлопали в ладоши Катя и Юра.

- А что это такое? - спросил Тарабам.

- Это такая рыба, - объяснила Катя. - Папа ее очень любит, и мама тоже.

- И мы, - сказал Юра.

- Она редко бывает, - уточнила Катя.

Все пошли на кухню и увидели нежданного гостя: он был высокий - косая сажень в плечах, - рыжий, с голубыми невинными глазами. В руках он держал здоровый пузатый мешок.

- Вы садитесь, - вежливо пригласила его мама. - И покажите вашу осетрину.

Голубоглазый сел, развязал мешок, вынул оттуда брикет белого мороженого филе, завернутый в целлофан, и положил его на стол.

Все с восторгом склонились над куском осетрины. Мама потрогала ее пальцем. И все потрогали.

- Никогда не видела осетрину в таком прессованном виде, - сказала мама.

- Спрессована и заморожена для лучшего хранения, - сказал голубоглазый. - Уж вы не сомневайтесь, товар высший сорт!

- Почем? - спросил папа.

- По шести рублей за кило.

- Однако!

- Так осетрина же! Она так и стоит.

- Будем брать? - спросила мама у папы.

- Конечно, - кивнул он. - Это же редкость. Давно уже не едал осетринки…

- Надо Ключевика позвать, - сказала мама. - Может, он тоже возьмет.

- Правильно, - поддержал ее папа. - Обрадуем старика… А я позвоню кое-кому из знакомых, если они захотят, то возьмем и на их долю. Вы согласитесь минут десять подождать? - обратился он к голубоглазому. - Может, мы у вас побольше возьмем.

- Да с превеликим нашим удовольствием! - любезно откликнулся тот. - Хоть и дел невпроворот, продохнуть некогда, но не могу отказать…

- Спасибо, - сказал папа и пошел звонить. Тем временем мама привела Старика-Ключевика: он тоже выразил желание купить осетрины.

Тут вошел папа.

- Я дозвонился Петровым, Ивановым и Сидоровым, - сказал он весело. - Они очень обрадовались. Просят взять им по килограмму. Итого три! А мы сколько возьмем?

- Я думаю, полтора, - сказала мама. - Или даже два.

- Правильно, - согласился папа. - Праздник так праздник!

- Еще мне килограмм, - сказал Старик-Ключевик.

- Три плюс два - пять… плюс один - шесть!

- Это тридцать шесть рублей! - воскликнула мама. - Нам надо отдать тридцать… У меня таких денег нет!

- Вы не беспокойтесь, - сказал Старик-Ключевик. - Я вам дам.

- Мои знакомые сейчас приедут и отдадут, - заверил его папа.

- Не сомневаюсь, - улыбнулся Старик-Ключевик и пошел за деньгами.

- Ну, как мы поддерживаем ваш план? - спросил папа голубоглазого.

- Молодцы, - радостно ответил тот.

Он стал выкладывать на стол расфасованные куски рыбы, все аккуратно завернутые в целлофан.

- Тут везде указаны вес и цена, - сказал он. Мама взяла бумагу и карандаш, все подсчитала, потом пришел Старик-Ключевик с деньгами, их вручили голубоглазому, и он, довольный, поднялся с табуретки.

Старик-Ключевик, папа и мама с благодарностью пожали ему руку.

- Еще приносить? - спросил гость.

- А как же! - сказал папа. - Заходите… Когда он ушел, мама сразу же принялась за готовку.

- Будем сегодня обедать пораньше, - сказала она. - Так хочется осетрины! Что будем: уху варить или жарить?

- Уху варить! - весело сказал папа. - И жарить! С картошечкой! Сегодня у нас будет пир горой!

Старик-Ключевик тоже пошел готовить свой "пир горой". А вскоре приехали папины знакомые и радостно взяли свою долю. Я тоже заехал в квартиру-108 за осетриной - папа выделил мне из своих запасов полкило. Все участники этой операции СМО (так назвал ее папа, почему, вы узнаете ниже) весело колдовали на кухнях в предвкушении праздничного обеда: и Петровы, и Ивановы, и Сидоровы, и Старик-Ключевик, и мама в квартире-108, и я у себя дома…

Когда у мамы сварилась уха, а на сковородке коричнево зарумянились аппетитные куски рыбы, она позвала на кухню папу.

- Попробуй-ка уху, - сказала она показавшимся папе странным голосом. - И жареное… как оно тебе?

Папа отведал ложку ухи, потом жареное.

- Как тебе сказать, - произнес он медленно, - вкус странноват…

- Вот и я думаю, что странноват, - растерянно пробормотала мама. - С запашком… и мясо слишком белое. И посмотри: на ухе совсем нет блестков жира…

Папа пригляделся к ухе, отведал еще ложку, потом достал из ухи кусочек рыбы и тщательно прожевал. По мере того, как он жевал, лицо его становилось все более мрачным.

- Треска это! - воскликнул папа. - Треска, а не осетрина! Обманули нас, как последних дураков!

- Я всегда говорила, что нельзя покупать у случайных людей, - прошептала мама, опускаясь на табуретку.

- Говорила, говорила! А сама только что сказала: "Два кило"!

- Но ты же велел брать…

Тут позвонил Старик-Ключевик: он стоял на пороге квартиры-108 в полной растерянности.

- Товарищи, это треска! - прошептал он дрожащими губами.

- Да, - удрученно ответил папа. - Уж вы меня извините…

- Ничего, - пробормотал Старик-Ключевик. - Вы не виноваты. Это я виноват. Я должен был определить.

Старик-Ключевик мрачно поплелся к себе, папа к себе.

Настроение у всех было отвратительным. Большее всех переживал, пожалуй, Тарабам. Сначала он вообще не мог понять происходящее. Но когда Катя и Юра ему все разъяснили, он загудел зловеще и стрелки в его вспыхнувших глазах забегали из стороны в сторону.

- Как могут на такой прекрасной планете существовать столь недостойные существа! - загрохотал он басом. - У нас таких не бывает!

На этом, конечно, дело не кончилось: начались звонки Петровых, Ивановых и Сидоровых. Все они были возмущены до крайности и хоть разговаривали вежливо, но по их голосам было ясно, что они очень обиделись на папу.

Только я и Старик-Ключевик на папу не обиделись: ведь мы были его верными друзьями! Мы понимали, что он нисколечко не виноват.

- Ну, подожди! - говорил мне папа вечером по телефону, и голос его прямо-таки раскалял телефонную трубку. - Уж я ему припомню! Этому СМО-83!

- Почему СМО-83? - не понял я.

- Потому это что "Человек с Мнимой осетриной"! Я его так прозвал! А 83 - это год, чтоб запомнить навеки! И никогда больше не попадаться в такие операции…

- Он обещал еще раз прийти? - спросил я.

- В том-то и дело! - мстительно прошипел папа. - Уж я окажу ему достойную встречу!

Папа и Тарабам рисуют картины

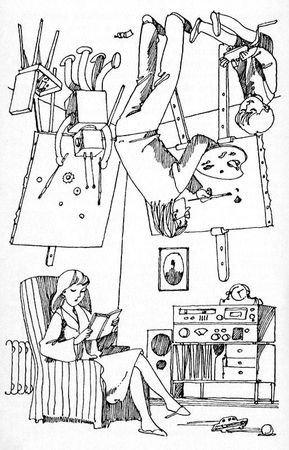

С некоторых пор папа перебрался работать на потолок - со всеми своими картинами, подрамниками, холстами, красками, кистями, муштабелями, мольбертами и прочим живописным скарбом. Папа говорил, что таким образом он удвоил свою жилплощадь: на потолке теперь была мастерская, а на полу осталась просто жилая комната, где папа спал, а также завтракал, обедал и ужинал вместе со всеми, как раньше, и - конечно же - чаевничал. Или просто отдыхал. Мастерская на потолке получилась просторной, ведь там не стояло никакой мебели - только торчала посередине люстра. Еще папа уверял, что мастерскую на потолке иметь очень выгодно, потому что картины там смотрятся совсем по-иному, нежели на полу, и это помогает ему в работе. И с этим я, побывав в мастерской на потолке, согласился: действительно, картины смотрелись там как-то свежее. Все это устроил Тарабам: без него, как вы сами понимаете, ничего бы не получилось. Тарабам весьма гордился расширением квартиры-108, он по целым дням не слезал с потолка, тем более, что тоже занялся живописью. Ну, и Кате с Юрой там тоже очень нравилось. Правда, иногда они играли и на полу папиной комнаты, и в детской, и на кухне, но на потолке, в новой замечательной папиной мастерской, им, конечно, нравилось больше всего.

Когда я впервые побывал в этой мастерской, она меня, естественно, огорошила. Да и вся папина комната выглядела теперь весьма странно. Представьте себе: внизу тахта, стол, стулья, стенка с книгами, посудой и встроенной стереосистемой, а вверху - вверх ногами - мольберты, табуретки, картины и прочие живописные принадлежности - и ничего не падает! И еще сидят там вниз головами папа, Тарабам, Катя, Юра, а иногда и мама, и каждый спокойно занимается своим делом. А еще звучит оглушительная музыка…

В тот день, когда я впервые все это увидел и поднялся в мастерскую - взмыл в нее, как на крыльях, - у меня даже голова закружилась! Отдышавшись, я подошел по потолку к папе, который сидел за мольбертом и вписывал в пейзаж сразу несколько гаечек. Ведь я пришел посмотреть именно на эти гаечки, или - как папа их называл - камертоны.

- Эге! - воскликнул я, и довольно громко, потому что музыкальный фон все заглушал. - Эге! Так ты вписываешь сразу целых пять камертонов! Зачем так много?! Ведь ты говорил, что хватит и одного! Все равно их потом замазывать…

- А вот и нет! - улыбнулся папа. - Их замазывать уже не буду! - Он тоже кричал во все горло.

- То есть как? - удивился я.

- Юра! Прикрути-ка музыку! - крикнул папа и, когда музыкальный фон стал более терпимым для ушей, начал объяснять. - Дело в том, что, когда я в последний раз принес в приемную комиссию новый пейзаж - камертон был в нем уже замазан, ибо сослужил свое дело, - кто-то вдруг спросил: "В прошлый раз вот здесь, по-моему, была гаечка?"

"Была, - сказал я. - Но ее просили замазать". "Действительно, - вспомнил он. - Но теперь, как ни странно, этой гаечки почему-то не хватает! Не могли бы вы ее снова вписать? И может быть, даже не одну, а несколько… Посмотрим, что получится". "Ну, что ж", - согласился я. Признаться, я этому очень обрадовался: ты же помнишь, как Тарабам грустил, когда я в тот раз замазал его гаечку. Я принес картину домой, и мы вместе с Тарабамом вписали в нее несколько гаечек. Тарабам был в полном восторге! Видел бы ты, с какой любовью он над ними трудился! И они получились у него на славу… Да что там Тарабам! Вся комиссия была в восторге от гаечек! И теперь я в картинах камертоны больше не стираю! Вписываю - и сдаю…

- Ну, слава богу! - сказал я. - В конце концов, не все ли равно: с гаечками или без них, - лишь бы картины имели успех. И ты получал гонорар. А что там рисует Тарабам?

- А ты посмотри! - сказал папа.

Я подошел к мольберту, за которым сидел Тарабам. Он приветливо улыбнулся мне и встал с табурета. Я с любопытством уставился на огромный холст, наклонно закрепленный на мольберте лицом к окну. Огромная картина писалась масляными красками… "Хотя что это за картина! - мелькнуло у меня в голове. - Чепуха какая-то!" Судите сами: на огромном холсте возвышалась под синим безоблачным небом куча металлолома. Где-то на горизонте чуть виднелись полуголые искривленные деревья. А в куче металлолома собраны были гаечки, болты, винтики, пружины, электрические провода со штепселями на концах, вставленными в розетки, хотя провода от этих розеток и штепселей не вели никуда; еще валялись в куче мотки проволоки, колеса - большие и маленькие, пустые консервные банки и еще какие-то непонятные ржавые железки… Должен, однако, признаться, что написано было все очень тщательно и весьма материально. То есть железо было железом, жесть - жестью, ржавчина - ржавчиной! До того материально, что хотелось все это взять и выбросить в мусоропровод! "В чем смысл такой картины?" - подумал я.

- В чем тут смысл? - громко спросил я. - И как это называется?

- Это называется "Металлолом. Материал для размышления № 1"! - торжествующе ответил папа.

Мне хотелось сказать, что это полнейшая чепуха, но я сдержался: ведь автор гордо стоял передо мной.

- Да-а, - хмыкнул я возможно более многозначительно. - Интересно! Весьма интересно!

Тарабам поклонился со счастливым видом.

- Мне эта картина тоже очень нравится, - сказал Юра.

- И мне, - сказала Катя.

В это время в мастерскую поднялся Старик-Ключевик.

- Замечательная мастерская! - обратился он ко мне. - Не правда ли?

- Замечательная, - согласился я. - Но… но не совсем нормальная…

- Почему? - спросил Ключевик.

- Ну, как-то, знаете… так: вверх ногами все, - сказал я.

Я был удручен картиной Тарабама и хотел хотя бы отчасти высказать свое сомнение в логичности всей этой потолочной деятельности.

- А по-моему, вполне нормальная мастерская! - одобрительно сказал Старик-Ключевик, ловко передвигаясь по потолку между мольбертами, люстрой и табуретками. - И главное - оригинальная!

- Да! Вас, Аполлон Иванович, ничем не удивишь! - рассмеялась мама. - Даже такой мастерской!

- А чему тут, простите, удивляться? - спокойно оглядел всех Старик-Ключевик. - Вот, помню, в семнадцатом году ехал я поездом из Москвы в Ташкент… за хлебом… три месяца ехал, и все на крыше вагона. И все ехали на крышах вагонов - вот было удивительно!

- А почему на крыше? - спросила Катя.

- Да, - сказал Юра, - почему?

- Потому что в вагонах не было мест… разруха, война, и все куда-то ехали…

- Не выпьете ли чайку? - спросила нас мама. Но все отказались. Как-то было не до чая.

- Ну, как продвигается твоя картина? - осведомился Старик-Ключевик у Тарабама.

- Вы ее уже видели? - спросил я осторожно.

- А как же! - кивнул Старик-Ключевик.

Он подошел к мольберту Тарабама и стал смотреть. на картину, склонив голову набок. Я с любопытством ждал, что он скажет.

- Прекрасно! - прошептал наконец Старик-Ключевик. - От этой картины я молодею душой! Вспоминается юность. В начале века подобные вещи были весьма популярны…

- Ну, пожалуй, не совсем такие, - возразил я.

- Не совсем, но все-таки, - сказал Старик-Ключевик. - В сущности, мне это знакомо. А некоторую новизну можно только приветствовать. Предсказываю вам, что эта картина будет иметь сногсшибательный успех!

- Нет, вас окончательно ничем не удивишь! - повторила мама свою мысль.

- И не возмутишь, - откликнулся папа.

- Но почему же, - сказал Старик-Ключевик. - Был однажды случай, когда я был и удивлен, и растерян, и даже возмущен…

- Что-то не верится, - улыбнулась мама. - Где это было?