Риземан впал в отчаяние. Именно заглавие - счастливая находка издателя. Он, Риземан, разорился от затрат на переводчика. Наконец у автора разыгрался жестокий приступ грудной жабы. Боясь, как бы Риземан не умер (что и случилось год спустя), Рахманинов забросил все дела и сам принялся за работу.

Горько сетуя и чертыхаясь, композитор трудился над собственной биографией. Книга от этих трудов едва ли выиграла, но выглядела теперь хотя бы чуточку скромнее.

"Книга прескучная, - говорил он позднее, хмуря брови. - И неправды много. При этом больше не я рассказывал, а Риземан сочинял и выдумывал".

Когда же, наконец, этот ненужный труд был завершен, лето пошло на убыль, и он понял, что время садиться за рояль.

- Вы не устали, Сергей Васильевич?

- Я устал? Нет. Совсем нет.

Чего только он не играл! Но на "бис", почти как правило, - "Тройку" Чайковского, "Контрабандиста" Щумана, иногда свои "Маргаритки" и обязательно - фатальный Прелюд до-диез минор.

Лондонский пианист Бенно Моисеевич рассказал композитору о письме одной титулованной дамы, просившей исполнить прелюд. При этом она спрашивала: "…выражает ли прелюд агонию человека, еще живого, которого заколачивают в гроб гвоздями?.."

Глаза Рахманинова весело блеснули из-под тяжелых век.

- Если прелюд рисует ей такую картину, - сказал он, - я на вашем месте не стал бы ее разуверять.

В артистической, как всегда, была толпа. Рахманинов стоял прямо, пожимая руки, подписывал программы, стараясь ничем не показать того, что он едва стоит на ногах от усталости. Люди шли нескончаемой вереницей: пугливые девушки, не в силах промолвить ни слова, протягивали руки в поношенных перчатках, дряхлые русские старички благодарили за "Московские колокола" (опять прелюд!) и бормотали что-то невнятное, имевшее смысл полвека тому назад. Мальчишка с артистической шевелюрой глянул на музыканта снизу вверх, как на колокольню, и пискнул: "Я тоже играю Аппассионату!"

Они утомляли его. Но жить без них он не мог.

- Я не буду хорошо играть, если меня запрут в сигарном ящике, - сказал он однажды. - Мне нужен контакт и живые люди.

3

Наконец Сенар был готов.

"Все еще пока голо, - писал композитор Сомову, - но на некоторых деревьях уже видны нежные почки. Это значит, что мы приехали в самое любимое мое время. Каждый день буду наблюдать, как распускаются цветы и деревья…"

Солнце сияло на глетчерах и снежных полях, венчавших зубчатые гребни на том берегу. И все это опрокинутое лежало в тихом зеркале не тронутой ветром озерной воды.

Радость пришла (пусть ненадолго!) в награду за долгие годы борьбы и труда. В ушах звучали страницы еще не написанной партитуры. Но он знал, что следом придет еще что-то, может быть самое важное для него.

В комнаты через широкие, без переплетов, окна косыми снопами падал весенний свет на мебель и желтые квадратики паркета, натертого до зеркального блеска.

Еще не схлынула волна первой радости, как у ворот затрубил грузовой автомобиль. Рабочие бережно внесли в вестибюль обернутый в бумагу великолепный концертный рояль - подарок Сергею Рахманинову от Фредерика Стейнвея.

В мае пришлось уехать на две недели в Париж ради пустячной операции, а затем на месяц на озеро Комо. Но и во сне и наяву он видел один Сенар, представлявшийся ему самым безмятежным уголком на земле.

Европейское небо между тем перестало быть безоблачным. Над Германией нависли тучи. Появился какой-то дотоле неведомый Гитлер, по-видимому бесноватый. Однако его слушают, за ним идут, и бог знает, к чему это может привести.

Первого июля 1934 года Рахманиновы вернулись "домой".

Странно и как-то неправдоподобно звучало в ушах это слово. Вскоре приехали Ирина и Татьяна с мужем. Сенар пережил второе рождение.

А еще через день-два композитор с головой ушел в работу.

Уезжая в Европу, он просил Сомова выслать ему несколько партитур: "Китеж", "Всенощное бдение", "Золотого петушка".

Но вместе с партитурами прибыли два письма, засланные в Нью-Йорк.

Их получение вызвало у Рахманинова давно небывалый прилив творческих сил.

Одно письмо было от Коутса. Он с радостью сообщал, что бойкот отошел в прошлое и сочинения Рахманинова вновь зазвучали на эстрадах Советской России.

Второе - из Москвы от Владимира Вильшау. Он рассказывал о концерте в Большом театре. В программе были "Прометей", "Поэма экстаза" Скрябина, а во втором отделении - хоры Мусоргского и "Три русские песни" Рахманинова.

"Я сидел во втором ряду, - писал Вильшау, - занавес поднялся. На сцене был оркестр. За ним в два ряда сидел хор. Второй ряд встал. Молчание - ни кашля, ни шелеста. Мое сердце стучало. Голованов поднял палочку почти внезапно. Громко прозвучали мужские голоса. "Через речку, речку быструю", потом женские - с тоской и досадой - "Эх, Ваня…" Но когда на ускоряющемся пиччикато полилась третья - "Белилицы, румяницы вы мои", я просто онемел. Душа не вынесла больше, и слезы покатились по моим щекам. Не могу сказать, как глубоко я был потрясен. Поцеловать тебя мало за эти песни. Только человек, страстно, самозабвенно любящий свою родину, мог их написать. Только человек русский до глубины души. Я первым закричал "Бис!". Успех был огромный, и хор повторил их".

Едва ли еще кому-нибудь из русских музыкантов довелось с такой поистине трагической силой выразить всю глубину невыплаканной женской доли.

Может быть, музыка "Белилиц" возникла и тайно жила в сознании композитора задолго до того, как он впервые услышал слова.

Откуда они, эти занимающие дух подголоски виолончелей?

…Только было всей моей-то тут беды:

У соседа на беседе я была,

Супротиву холостого сидела,

Холостому стакан меду поднесла…

Может быть, они пришли к нему в серых осенних сумерках вместе с дымом полевого костра еще там, там, в немыслимые годы, в отъезжем поле за Ивановкой? Или он услышал их в своем встревоженном сердце в лунный вечер на далеком степном переезде?..

Глава четвертая "СВЕТЛИЦА ТИХАЯ"

1

Лето 1934 года сулило композитору творческую удачу, и на этот раз обещание было выполнено. За семь недель Рахманинов создал одно из наиболее блестящих своих произведений - Рапсодию для фортепьяно с оркестром на тему скрипичной пьесы Николо Паганини. Тема в свое время была уже использована Листом и Брамсом.

Рахманинов пошел своим путем и разработал тему в форме большого цикла вариаций. Программа сочинения, как обычно, осталась в тайне. Если сам композитор гораздо позднее, в конце тридцатых годов, в письме к балетмейстеру Фокину и приподнял край завесы, то, думается, едва ли содержание Рапсодии может быть сведено к эффектному сценическому сюжету.

Ее "музыка рисует трагедию богатой артистической личности, могучему расцвету которой, жажде красоты и духовной свободы противостоит непобедимая злая сила".

Один из критиков заметил уже после смерти композитора, что в "Рапсодии… живые краски уступают место суровой графике, певучая лирика - токкатной виртуозности, костяной четкости…" Едва ли это верно! Тема центральной вариации Рапсодии, прозрачная, как бы овеянная волшебным светом, поднимается до уровня прекраснейших мелодий Рахманинова, созданных в пору творческого расцвета.

Закончив свою "Легенду о Паганини", он впервые за долгие годы вновь испытал то чувство глубокого удовлетворения, какое и в молодости лишь изредка к нему приходило.

Но если лето дано человеку не только как творческий досуг, но и как время для восстановления растраченных сил, то на этот раз музыканту оно просто не удалось.

В конце августа он писал Софии Сатиной в Нью-Йорк: "…Здесь Иббс. Он сообщил мне новость: у меня почти сорок концертов в Европе. Если добавить к этому еще двадцать пять в Америке, то все это должно закончиться похоронной процессией и поминальным обедом…"

Та же нота звучит и в письме к Вильшау в Москву. Про Рапсодию он упомянул, что хочет сдать ее в печать только весной, а предварительно попытается сыграть ее в Нью-Йорке, а потом в Лондоне, чтобы сделать необходимые поправки.

"…Вещь довольно трудная, надо начинать учить, а я с каждым годом все ленивее делаюсь на работу пальцев. Норовлю отделаться чем-нибудь стареньким, что в пальцах уже сидит…"

Много радости композитору доставляли внуки. Софиньке Волконской исполнилось восемь лет. Девочка была смышленая и богато одаренная музыкально.

Саше Конюсу весной минул год. Рос тихий, спокойный и, подобно деду, молчаливый. Они охотно проводили время вместе, занятые каждый своим, и оставались друг другом довольны.

Настала осень, и вновь завертелась чертова карусель! За окошком вагона в ранних сумерках понеслись метеорным потоком, вспыхивая и погасая, станционные огни, зеленые, голубые и алые. Он был в пути "40 дней и 40 ночей".

Вскоре после премьеры Рапсодии в ежемесячнике "Музыкальный рекорд" за ноябрь 1934 года было опубликовано одно из очень немногих интервью с Сергеем Рахманиновым, заслуживающих безусловного доверия: "Композитор как интерпретатор".

Он не пытался утверждать, что композитор всегда лучший исполнитель своих произведений, несмотря на то что Лист и Рубинштейн оба были композиторами. Если его собственное исполнение своих произведений отличается от исполнения чужих, то лишь потому, что он лучше знает свою музыку и подходит к исполнению так сказать "изнутри".

"…Не всегда композитор является идеальным дирижером - интерпретатором своих сочинений. Мне довелось слышать трех великих художников- творцов - Римского-Корсакова, Чайковского и Рубинштейна, дирижировавших своими произведениями, и результат был поистине плачевный. Из всех музыкальных призваний дирижирование стоит особняком - это индивидуальное дарование, которое не может быть благоприобретенным…"

Дирижеру необходимо огромное самообладание, спокойствие (но отнюдь не безмятежность, не равнодушие!), совершенная уравновешенность мышления и полный самоконтроль.

"…Дирижируя, я испытываю нечто близкое тому, что я ощущаю, управляя своей машиной, - внутреннее спокойствие, которое дает мне полное

владение собой и теми силами - музыкальными или механическими, которые подчинены мне…"

Он считает, что есть два качества, присущие композиторам и обязательные для интерпретаторов.

Первое - дар воображения, способность воображать с такой силой, чтобы в сознании возникла яркая, отчетливая картина произведения, умение воплотить ее в музыке. Он думает, что "композитор-интерпретатор, чье воображение столь высоко развито от природы… имеет преимущество перед артистом только интерпретатором".

Второе - чувство музыкального колорита. Оно было присуще Антону Рубинштейну в высочайшей степени.

Его, Рахманинова, игра изо дня в день бывает разная. "Пианист - раб акустики. Только сыграв первую пьесу, испытав акустику зала и ощутив общую атмосферу, я знаю, в каком настроении проведу весь концерт…"

В каком-то отношении это нехорошо для него, но ему кажется, что "для артиста лучше никогда не быть заранее уверенным в своей игре", чтобы избежать рутины.

Считает ли он, что жизнь артиста-исполнителя отрицательно влияет на его творчество?

Это во многом зависит от индивидуальности артиста. Например, Штраус и Рубинштейн способны были разграничивать сочинение и исполнительство чуть ли не по часам в рамках одного дня.

"…Лично я нахожу такую двойную жизнь невозможной. Если я играю, я не могу сочинять, если я сочиняю, я не хочу играть… Возможно, это потому, что музыка, которую мне хотелось бы сочинять, сегодня неприемлема. А может быть… причина совсем иная… Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожимых воспоминаний".

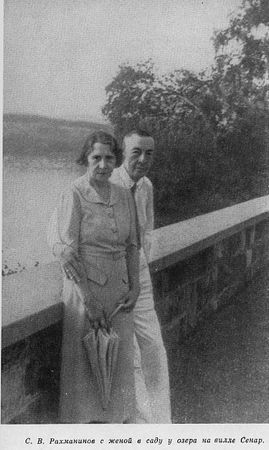

В. Рахманинов с женой в саду у озера на вилле Сенар.

Сезон был закончен в Испании.

В Сенаре в последних числах марта 1935 года стоял жуткий холод. В тумане сквозили горы, покрытые снегом до самой подошвы. И все же для композитора это был рай!

Детей и внуков ждали в этом году не раньше июня. Стало быть, впереди два месяца невозмутимой тишины. Они были нужны ему, чтобы вывести в море огромный корабль нового замысла. Он вынашивал его годами, хранил в этом "нерушимом безмолвии нетревожимых воспоминаний", а может быть, сам того не сознавая, носил его в сердце своем всю жизнь.

В свое время указывалось, что главная тема Третьей симфонии Рахманинова основана на мелодии древнего духовного стиха "Светлица тихая". До сих пор эта догадка не нашла своего четкого подтверждения. Первоисточник напева не был обнаружен. Остается предположение, что еще в далекие годы в числе многих других тема была занесена в записную книжку композитора и дожидалась своего часа.

Все в этой мелодии привлекало Рахманинова: плавность ритма, неторопливая истовость движения, как в знаменных напевах, передающая глубокую сосредоточенность души человеческой, нерушимую веру в свою правоту.

От поры до времени она приходила к нему на память, особенно в минуты глубокого отчаяния, которое иногда им овладевало. И порой у него мелькала мысль, что, может быть, в этом напеве, простом и величавом, таящем возможности широкого развития, и скрыт тот истинный образ родины, России, который он так настойчиво искал в музыке еще в свои молодые годы?..

Десять лет отделили Вторую симфонию от Первой и почти тридцать лет - Третью от Второй.

Тема во всех трех одна, но не одинаковы смысл, глубина и средства воплощения. Нет сомнения в том, что та же симфония прозвучала бы совсем по-иному, если бы он создал ее на родине.

В начале тридцатых годов, будучи в Каннах, Сергей Васильевич навестил русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. Дойдя до калитки крошечного садика, он увидел небольшую, очень ветхую дачу. Внизу, над деревьями и скатами черепичных крыш, голубыми блестками сверкало море.

Жена писателя Вера Николаевна проводила его на пристань. Возле дощатого причала, среди других, качался большой белый бот с подвернутым парусом. На корме, расставив крепкие босые ноги, одинокий матрос в белой шапочке, темном свитере и парусиновых штанах подвязывал блок на гафеле. Издали Рахманинов принял его за мальчика, но, подойдя вплотную, понял свою ошибку. Все же только по глазам, серым и зорким, можно было узнать его. Холодно вопрошая, они взглянули на гостя. И вдруг привычная маска этой бунинской ледяной сдержанности дрогнула. Он сразу же все припомнил: Ялту, Чехова и даже "Ноктюрн" Майкова о тополях и гальционах. Как ни странно, с той поры они встречались мельком всего лишь несколько раз. Бунин и обрадовался, и почему-то смутился, и, чтобы сгладить минутную неловкость, тотчас же предложил гостю пройтись под парусом до ближайшего мыска. Оба с юных лет любили шлюпочный спорт. Затаив улыбку, Рахманинов глядел на твердые жилистые руки Бунина, загорелые и огрубелые от ветра и соли.

Позднее часа два просидели на веранде. И тут во многом они резко разошлись, даже поспорили. Невозможно было устоять перед той ослепительной, поражающей силой ясновидения, непогрешимой точностью глаза, с какой этот большой русский художник двенадцать лет спустя здесь, на чужом берегу, воскрешал образ исчезнувшей России. Оба, и гость и хозяин, каждый по-своему любили ее. Но в душе гостя не было отклика на непримиримую враждебность ко всему происходящему там, наяву, с которой не мог расстаться. Бунин. Его острый озлобленный ум тщетно искал для себя какого-то выхода. В его сарказмах сквозила бессильная и безнадежная тоска. Рахманинов слушал его с чувством жалости и досады.

Обоим равно претила та шумная и бессмысленная возня, которую вели вокруг русские эмигранты. Бунин в общении с "собратьями по перу" был подчеркнуто неприятен. Один, наедине с совестью, он таил от всех свою любовь, ненависть и неизбывную боль. В страшные дни войны, в жестокой нужде, почти в нищете, он не пошел ни на какие сделки с врагами русской земли. Рискуя жизнью, сам в течение четырех лет укрывал у себя на даче журналиста, которому грозила смерть от рук оккупантов.

Оба, и гость и хозяин, любили ту, которой нет. Другой они не знали. Один не умел, а другой не хотел узнать.

- Кто же мы здесь? - спрашивал музыкант. - Что же нам, русским художникам, есть чужой хлеб за океаном или тут, в Приморских альпах, беречь свою смешную, никому не нужную "дворянскую честь", даже не попытавшись понять то, что происходит там, по ту сторону?.. - И не получил ответа.

Так и расстались они с грустью, но каждый при своем, ни в чем не убедив друг друга.

Незадолго до смерти Бунин писал Телешову в Москву: "…Я сед, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой…"

И вот сейчас в Сенаре, ранним апрельским утром, Сергею Васильевичу почему-то пришла на память эта давняя встреча.

Горы и водная гладь пропадали в тумане. Но над самым берегом среди густой муравы стояли три молодые березки, его гордость и предмет неустанных трудов и огорчений. На ветвях чуть колышутся пурпуровые сережки, вздрагивают едва раскрывшиеся клейкие листочки.

Так же вот стоят они где-то на берегу Оки и будут стоять вечно, над лугом и над пашней будут звенеть жаворонки, с поля веять в лицо теплым березовым дымом и чьи-то до странности знакомые глаза будут глядеть на него с заботой, укором и печалью.

Ну что ж? Одной заботой боле,

Одной слезой река шумней,

А ты все та же - лес, да поле,

Да плат узорный до бровей.

Он провел ладонью по глазам.

Медленно выходя из тумана, поднимались над озером, сверкая посеребренными инеем зубцами, сумрачные утесы Пилата.

Среди лета по настояниям жены Сергей Васильевич нехотя оторвался от работы над симфонией и согласился поехать на пять-шесть недель в Баден-Баден, чтобы подлечить сердце и ревматизм.

В Германии повеяло чем-то новым. По аллеям курортного парка маршировали молодчики в коричневых рубашках под отрывистый лай военной команды. Рахманинов косился на них с плохо скрытым недоумением. Но когда немцы, предъявив музыканту счет за первые две недели пребывания в санатории, отказались принять от него чек из швейцарского банка, он был возмущен. Когда же ему со всякими обиняками объяснили, что корень недоразумения только в том, что он русский, чаша перелилась через край, и он заявил о своем немедленном отъезде.

Ни объяснения, ни извинения главного администратора и банка, мигом пошедших на попятный, его не поколебали. Прекратив лечение, уже начавшее приносить плоды, он вернулся в Сенар.

В августе 1935 года первая и вторая части симфонии были завершены в эскизах. Симфония была задумана трехчастная, но скерцо было включено как центральный эпизод второй медленной части.

Его тяготил вынужденный долгий перерыв в работе.