"Альбер

Я спрашивал вина.

Иван

У нас вина -

Ни капли нет.

Альбер

А то, что мне прислал

В подарок из Испании Ремон?

Иван

Вечор я снёс последнюю бутылку

Больному кузнецу.

Альбер

Да, помню, знаю…

Так дай воды. Проклятое житьё!"

Из либретто ушло благородство Альбера. Всё сосредоточилось на власти золота.

Сколько раз замечали, что смысловой и эмоциональный "центр" этой "маленькой трагедии" Пушкина - подвал Барона и его монолог. Отсюда лучи его накопительской страсти идут во все стороны, тянутся и к первой сцене, и к третьей. Рахманинов, умалив "рыцарство" Альбера, его способность быть бескорыстным ("снёс последнюю бутылку больному кузнецу"), ещё более усилил это впечатление. "Бесшабашная удаль" темы Альбера бросается в глаза, её музыкальный рисунок сразу заставляет вспомнить о "ритме скачки". Ощутима и вкрадчивость, "елейность", изворотливость темы ростовщика.

"Тень Барона" лежит и на этой части. И в репликах Альбера ("…рано ль, поздно ль всему наследую"), и в замечаниях Соломона ("Да, на бароновых похоронах прольётся больше денег, нежель слёз. Пошли вам Бог скорей наследство").

Но тень скупого слышна и в музыке. Его темы сопутствуют репликам героев. Более того, отдельные "хроматизмы" из темы Альбера напоминают характерные мотивы, из которых сплетается образ его отца.

Первая и третья картины становятся только сюжетной рамкой. В центре - картина вторая, старый Барон в своём подземелье, у своих сундуков. Опера строится на речитативе и ариозо. Но симфоническая партия вносит в неё особый драматизм.

* * *

"Тема подвалов", "тема золота", "тема слёз", "тема возмездия"… Партитура "Скупого рыцаря" просматривалась исследователями тщательно и не один раз. Правда, то, что в одном прочтении становилось "темой подвалов", в другом называлось "темой золота". Но эта разноголосица не случайна. Рахманинов не стремился объяснить своё произведение, и условность тематических наименований неизбежна. Образ золота рисует и "тема подвалов" - золота, "стиснутого" стенками сундуков, золота "взаперти". Огромную роль играют не только темы, но и мотивы, тот строительный материал, из которого возведено здание этой оперы.

Несомненно, что хроматизмы здесь (которые нисходят и которые восходят) играют очень важную роль в изображении "скупого рыцаря".

Один мотив (хроматический спуск с "ударом" на последний звук, его назвали и "темой скупости") появится (с "траурным "отливом"") и в конце второй картины, и после, в минуту смерти Барона. Другой - восходящий (часто проходит в несколько "ярусов") - тесно связан с "темой золота".

Из сцепления мотивов, как из звуковых "атомов", рождается и большинство тем. Хроматизмы спускаются, потом - восходят… - образ подвалов, образ "сдавленного" сокровища. Хроматизмы "взбегают", но ступеньки таких "взлётов" ведут вниз… - образ "золотого струения". Эта тема явственно возникает со словами: "…Я спокоен, я знаю мощь мою". Хроматизмы "взбегают", замирают, снова "взбегают", - как большая волна иногда раскатывается по берегу несколькими выплесками… - "Струение золота" вырывается на свободу. Оно проявит себя после слов: "Я царствую…"

Лишь одна тема своей диатоникой противостоит "хроматизмам" - "тема слёз". Её прообраз появился у Рахманинова ещё в первой сюите для двух фортепиано, в части, названной "Слёзы". Как преображение этого звукового образа звучит и "тема возмездия". Она "даст знать о себе", когда Барон произнесёт:

Да! если бы все слёзы, кровь и пот,

Пролитые за всё, что здесь хранится,

Из недр земных все выступили вдруг,

То был бы вновь потоп - я захлебнулся б

В моих подвалах верных.

Можно увидеть: подвал, сундуки, Барон среди своих богатств… Но музыка за явленными образами рисует мир незримый: спрятанное золото, ту скрытую силу, что правит миром. Все страсти людские словно втягиваются золотом. И оно "набухает" горем, алчностью, подлостью, смертью. И всё преобразует в свою власть.

Монолог "скупого рыцаря"… В своей чудовищной "окрылённости" Барон возносится до мучительного вдохновения и - всё более возбуждаясь - доходит до исступления и восторга:

…есть люди,

В убийстве находящие приятность.

Когда я ключ в замок влагаю, то же

Я чувствую, что чувствовать должны

Они, вонзая в жертву нож: приятно

И страшно вместе.

Сумрачная мощь богатства словно пробуждается от этих слов и зловещих мечтаний.

Если всю драматургию картины свести к обобщённому образу, то появится сумрак подвалов, спёртый воздух, потом герой и его монолог, обретающий всё большую страсть, затем - раскрытые сундуки при свечах. Этот свет рождает отблеск золотых груд, стиснутых стенками своих хранилищ. И золото словно бы начинает испускать лучи. Злая энергия исходит из него, пронизывает всё вокруг. Она господствует не только в хмуром подземелье, но и во всём мире. Власть золота непобедима, свечи разгораются до ослепительного сияния.

Симфоническое начало так подчинило себе музыкальную "маленькую трагедию", что в кульминации немой сцены с раскрытыми сокровищами, темы подвалов, золота и его "струения", слёз, возмездия сплетаются, набирают силу, будто пламя свечей разрастается в зарево мирового пожара. "Я царствую!" - И вопль Барона оркестр заливает мажорным потоком золота. Нет, не "скупой рыцарь" владеет богатством. Оно владеет им.

Наступает спад. При мысли о своей тленности, Барон стенает над сундуками. Он прошёл не только через злодейство, собирая по крохам своё сокровище, своё злое божество. Он знал и муки совести ("когтистый зверь, скребущий сердце"). И он предчувствует, что придёт и отмщение.

Последняя сцена - стычка отца и сына в замке герцога - лишь разрешение главного противоречия, которое во всю мощь было явлено во второй картине. Власть золота - и бессилие человека. Старый Барон породил ту силу, которая теперь губит его. Он запер в сундуках чудовище. Тому тесно в сдавленном пространстве. Последний крик и последний вдох Барона - "Ключи! Ключи…" Демон, убив своего создателя, вырвался из его власти.

* * *

Весна 1904-го - новое приглашение на должность дирижёра. Сколько раз Теляковский, глава дирекции Императорских театров, посылал своих эмиссаров уговаривать! Приходили домой, встречали в концертах… Пост в Большом! - они расписывали его в самых превосходных степенях. Сергей Васильевич и сам понимал: согласишься - и денежные заботы отступят. Но ведь и для сочинительства времени не останется… Всё-таки он не откажется: ради семьи.

Наступает беспокойное время. Столетие со дня рождения Глинки хотят отметить постановкой. Уже намечен спектакль с оперой "Жизнь за царя", и до начала сезона нужно проштудировать партитуру. Композитор торопится воплотить и свой замысел - оперу "Франческа да Римини".

Лето. Ивановка. Работу прерывает болезнь дочери. Следом приходит тяжёлая весть: скончался Чехов. Будто часть жизни разом ушла в прошлое. До этого мрачного известия в письма H. С. Морозову нет-нет да и просочится: "…об театре продолжаю упорно не думать, что начинает вызывать у меня в душе маленький страх". После - смятение: "К театру, из-за того что хочу покончить раньше с "Франческой", до сих пор не готовился, и это меня начинает не только беспокоить, но мучить. А между тем если начать сейчас зубрить оперы, то тогда ни за что не кончить "Франчески"…"

Сочинительство опять "замирало". Ещё в сентябре он просит Модеста Ильича кое-что добавить в либретто, хотя в августе серьёзно погрузился в "Жизнь за царя". Пока Рахманинов-композитор и Рахманинов-дирижёр ещё как-то уживались вместе. На этой зыбкой границе он и торопится поставить в произведении точку.

На рубеже веков русская культура тянулась к Данте. Для русских символистов он - духовидец в высшем его проявлении, одна из тех фигур, на которых стоит мир. Тень великого итальянца коснулась и музыки. В этот самый год Скрябин сидит в Швейцарии, заканчивает большое симфоническое произведение. В нём - явная оглядка на главное сочинение Данте Алигьери. В "Божественной комедии" первая песнь - подобна вступлению, а далее идут части: "Ад", "Чистилище", "Рай". В "Божественной поэме" консерваторского товарища Сергея Васильевича тоже вступление и три части. И столь же грандиозный размах - и по времени звучания, и по составу оркестра.

Перед мысленным взором Рахманинова - лишь один эпизод. Данте, ведомый Вергилием, спустился во второй круг ада. Здесь маются те, кого погубила жажда наслаждений. Две тени - Франчески и Паоло - вызвали острый отклик в душе поэта. Ему известна история их трагической любви. Одно лишь не даёт покоя:

…Франческа, жалобе твоей

Я со слезами внемлю, сострадая.Но расскажи: меж вздохов нежных дней,

Что было вам любовною наукой,

Раскрывшей слуху тайный зов страстей?

Ответ приводит его в содрогание: влюблённые читали рыцарский роман, историю Ланцелота и Джиневры, жены короля Артура. Поцелуй в книге отразился в их поцелуе. Данте, услышав об этом, теряет сознание.

Современники поэта знали историю любви, потому о ней он не произнёс ни слова. Подробности поведал Джованни Боккаччо.

Красавица Франческа, дочь Гвидо да Полента, правителя Равенны, не знала, что её ждёт брак с хромым, безобразным Джанчотто. В день свадьбы прибыл его брат, благолепный Паоло. Ей, указав на него, шепнули: "Вот твой будущий муж". Правду бедная девушка узнала слишком поздно, сохранив в своей душе любовь к Паоло. В поэме Данте о гибели влюблённых от руки честолюбивого ревнивца Джанчотто сказано лишь намёком: "Никто из нас недочитал листа".

Либретто Модеста Ильича Чайковского годилось для большого сочинения: пролог и четыре картины. Целая сцена изображала историю предсвадебного обмана.

Рахманинов явно тяготел к своего рода "маленьким трагедиям" в опере. Он просит сократить текст, но дописать что-нибудь для любовной сцены, которая слишком коротка. Опера становится одноактной: пролог, две картины, эпилог. Стихи Модеста Ильича - не высокого качества. Любовная сцена не даётся совсем. В августе, намучившись с либретто, Рахманинов пишет Никите Морозову с досадой: "Последняя картина оказалась куцой. Хотя Чайковский и прибавил мне слов (очень пошлых, кстати), но их оказалось недостаточно. Вероятно, он надеялся, что я буду повторять слова, тогда бы, может быть, и хватило. Теперь же у меня есть подход к любовн. дуэту; есть заключение любовн. дуэта, но сам дуэт отсутствует".

Непропорциональность действий композитора мучила. И всё же клавир оперы он написал.

* * *

Симфоническое начало главенствует и в этой опере. Мрачный колорит оркестрового вступления точно соответствует дантовской надписи на вратах ада: "Оставьте всякую надежду все, входящие". Здесь слышатся и стенания, и кружения, и слёзные всплески. Звучность оркестра нарастает, спадает, снова нарастает…

Когда занавес поднимался, зритель видел первый круг ада. Музыка усиливала ощущение пространства, чуждого всему земному: сумрак, красные отблески от стремительного движения туч, скалистые уступы, что ведут вниз, в темноту, в бездну. И сонмы безнадёжных вздохов.

Вот появился Дант, его ведёт Тень Вергилия. У скалистого пути в провал они остановились в смятении и страхе. Первые слова срываются с уст Вергилия: "Теперь вступаем мы в слепую бездну…" Несколько реплик - и оба спускаются в пропасть, их силуэты обволакивает туман.

Рахманинов продумал и сочинил необычное музыкальное действо, своего рода "драматическую симфонию". Важно это кружение звуков, эти хроматизмы, хор, который поёт закрытым ртом. Когда мрак рассеивается, Дант и Вергилий - в скалистом месте, где виден горизонт, озарённый алым светом. Слышен отдалённый грохот бури. Приближается вихрь страждущих. Здесь хор поёт открытым ртом звук "а-а-а…".

Дант и Вергилий застывают над пропастью. Старший пытается объяснить, что происходит тут, во втором круге ада. Носится вечный и неустанный вихрь. Этот "чёрный воздух" истязает тех, чей разум заглушил голос любовной страсти. Здесь Дант и встречает тени Паоло и Франчески. Здесь он и слышит их голоса:

Нет более великой скорби в мире,

Как вспоминать о времени счастливом

В несчастье…

Двухчастный пролог - вместе со вступлением это чуть ли не треть всего сочинения - подводит к истории горькой любви.

Первую картину составили три сцены. Сначала кардинал благословляет Ланчотто (мужу Франчески в либретто Модест Ильич слегка изменил имя) на подвиги во имя церкви. Потом этот хромой воин предаётся размышлениям, вспоминает, как обманным путём Франческа стала его женой. Наконец, по его зову приходит и она. Ланчотто мучается и своим обманом, и ревностью, и холодностью жены. Она же хранит ему верность, но он сомневается и в этом. Свои подозрения не высказывает. Перед походом оставляет её заботам брата Паоло. Сам же собирается вернуться внезапно и тайно.

Вторая картина - лишь одна сцена. Паоло и Франческа читают о Ланцелоте. Паоло пытается говорить о своей любви, Франческа его увещевает: земные страдания не так уж долговечны, с любимым они смогут соединиться в мире ином. Но своей страсти, которую ещё более разжёг рыцарский роман, они сопротивляться не в силах. На их объятия падает тень ревнивого Ланчотто с кинжалом в руках. На отчаянный крик влюблённых отзываются стоны и вопли страждущих в аду.

Эпилог завершает печальную историю. Дант и Вергилий стоят на скале. В вихре проносятся, завывая, призраки. В минуту временного затишья доносятся голоса Франчески и Паоло: "О, в тот день мы больше не читали!"

Потрясённый Дант "падает навзничь, как падает мёртвое тело". Хор повторяет фразу влюблённых из Пролога:

Нет более великой скорби,

Как вспоминать о времени счастливом

В несчастье…

В опере находили много сходства со "Скупым рыцарем", замечали "тень" мотива "Dies irae", различали близость мрачных эпизодов из кантаты "Весна" - музыкальному образу Ланчотто, а образы "белой берёзоньки с зелёною косой" и "тростинки малой" - музыкальному образу Франчески. Но в "дантовской" опере явлены и отблески будущих созданий, симфонических и хоровых: "Острова мёртвых", "Колоколов", "Рапсодии на тему Паганини" и даже самого последнего - "Симфонических танцев".

Рахманинова нетрудно упрекнуть в "кантатности" его опер. Во "Франческе", как и в "Скупом рыцаре", очень важен оркестр. Но как иначе вместить целую трагедию в столь короткое действо? Через лейтмотивы и усиление симфонического начала композитору в малом объёме удалось сказать многое.

5. Театр, война и революция

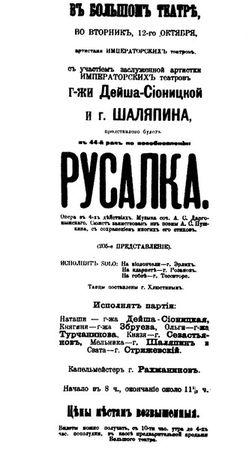

…Сентябрь 1904-го. В дневнике главы дирекции Императорских театров, Владимира Аркадьевича Теляковского, появляется запись про "важное и интересное приобретение". В воспоминаниях он заметит, что сразу увидел: надолго этот музыкант в театре не останется. Необычайно талантлив, интересен, оригинален. Ради каждой постановки готов жертвовать и временем, и своими нервами. Но слишком требователен.