Где именно, стало понятно, когда по центральной улице Нижнего стала прогуливаться некто "железная леди" с одного туманного острова. Весь мир задумался, с чего бы это такую леди занесло в такую провинцию, вроде и не артистка вовсе, может водку пьёт? Иезуит больше всех помогал Рабиновичу "сдружить" эту леди с "его" молодыми евреями.

А Батюшка восстанавливал храмы, Муфтий строил мечети, Раввин, призадумавшись, начал давать рекламу своей синагоги, которую, на всякий случай, открыл рядом с государственным банком, даже иезуит начал спонсировать строительство костёла.

Да, следует отметить странность тех событий. У молодых "дрожжей" не было имён, были только милые детские клички: Пудель, Чушка, Мальчик. Эти клички любили вспомнить своих революционных предков, броневичок и крейсер, перекинуться в картишки, пошуметь на митинге и возразить бабуле, будучи "проездом" в штатах, освежив её своим ребячеством.

Клички часто совещались, стараясь не забывать нравы своих революционных предков.

– Городу нужны инвестиции, совершенно понятно, – вещал Пудель из губернаторского кресла.

– Да, все игрушки уже разворованы, – подтверждал Мальчик. – Да нет, ещё пара заводов осталась, – вставлял Чушка.

– Там директора дурные, выжившие после наших предыдущих чисток староверы. Совершенно понятно, выжившие и из ума, с ними не сговоришься, – произносил Пудель.

– Да, этим надо что-то строить. Нет чтобы просто "бабки" делить, – подтверждал Мальчик.

– А после того, как получила огласку эта история с русским князем, они вообще обнаглели, – извещал Чушка.

– Князю такую глупость вы предложили зря. Он предлагал свои личные деньги, а не деньги из российского бюджета, – писала в письмах из далека бабуля.

– Князь – козёл, совершенно понятно, мы ему все его деньги готовы были отмыть 50 на 50, а он обиделся. Не наш человек, – огрызался Пудель.

– Да, с нашими проще, сюда инвестиции на счёт, туда баксы в чемоданах, – подтверждал Мальчик.

– Ну, ничего, мы им ещё устроим "кузькину мать". Мы их ещё "обуглим" и "вылечим", – подводил итог разговора Пудель, мастерски использовав старую и новую московскую терминологию.

Так воплощался замысел собрания, и прорастали посеянные бабулей зерна демократии, именно той демократии, за последствия которой так боялся Рабинович, и о чём намекал иезуит.

Рабинович копил деньги, памятуя о том, что, может быть, удастся откупиться, прежде чем "обуглят", ибо с молодёжью происходит именно то, чего она желает, но он-то не молодёжь, и он копил.

А Батюшка восстанавливал храмы, Муфтий строил мечети, Раввин в своей синагоги всё чаще рассказывал о красотах земли обетованной, Иезуит начал осторожно проповедовать выгоды посещения костёла. Так одни строили, а другие хоронили российскую демократию".

Но, так или иначе, быть честным управленцем в те годы было просто невозможно, а жуликом, хоть и не опасно, но для здоровья не всегда полезно.

Поэтому в те годы появляется термин "команда". Формировались команды с круговой порукой, самое страшное наследие прежнего режима. И здесь млодореформаторов ругать не стоить, ведь расставляли их на посты патриархи ЦК КПСС, ВПК и КГБ. И в этих условиях приказ "делать как можно хуже или вообще ничего не делать", такой же приказ для выполнения, как и любой другой.

Видимо, Назаров В. В. налетел на эти "грабли" по полной программе, и его деятельность на посту главы администрации города Заволжья длилась 4 месяца.

Чтобы остановить эту разрушительную тенденцию федеральной и региональной власти, которые "великими программами" "Зерно", "Пенсионная нефть", "бартер" созданными в эпицентрах "гениальных мыслителей" разоряли страну, для спасения города был найден мудрый аппаратчик МУХИН ЕВГЕНИЙ ПЛАТОНОВИЧ. Главным достоинством выбора было то, что Е. П. Мухин был кадровиком с большим стажем, а кадры, как известно, решают всё. Кроме того, именно кадровики умеют отказать или обнадёжить, так что и не поймёшь, толи растёшь, толи тонешь.

16. 05 1994 года распоряжением главы администрации Городецкого района назначен на должность главы администрации города Заволжья Мухин Евгений Платонович (16.05.1994 -29.01.1996). Городецким районом, в это же время, руководит В. А. Труфанов (10.1990 – 06.1998)

Где-то в это же время, чья-то умная голова, скорее всего на уровне федерального правительства, видя всеобщую деградацию экономики, культуры, политики и к сожалению народа, предпринимает попытку сохранить остатки социалистической цивилизации.

Эта умная голова даёт команду вниз оформить на все более-менее красивые здания, построенные в начале XX века охранные грамоты, как памятники истории, культуры, архитектуры и т. д. Это было весьма своевременно, так как, по крайней мере, народ получал хоть какую-то возможность защитить то, что ему было дорого. И многие этой возможностью, кстати воспользовались. Несмотря на то, что министерство культуры, в принципе и сегодня может снять "неприкосновенность" с любого исторического памятника, исходя из соображений "цены вопроса". Такой защиты требовали все города, в том числе и Заволжье. И главной заслугой Е. П. Мухина является то, что в 1995 году Постановлением Законодательного собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен населённым пунктом, имеющим историческую, научную и культурную ценность. Центр города, включающий в себя комплекс зданий Досугового центра "Энергетик", городской администрации и гостиницы ОАО "ЗМЗ", Заволжского моторного техникума, Дворца культуры и площади В. И. Ленина, объявлен памятником архитектуры 50-х годов XX-го столетия.

На самом деле это очень важно. Например, в городе Нижнем Новгороде, где идёт ожесточённая борьба за каждый метр земли, в центре города сносится буквально всё. Здесь не только бизнес. Здесь ещё патологическое желание определённых чиновников оставить свой "глубокий" след в истории. Например, если в Нижнем Новгороде сохранить исторический облик Молитовки, а рядом построить что-то своё, что например, может родить голова сегодняшнего мэра В. Булавиного, то это что-то вряд ли будет лучше старого. Поэтому по его распоряжению сносятся здания исторического комплекса. Горит центральная часть города, а "чистые" места занимают, в общем-то, простенькие, даже если они и многоэтажные, сарайки. К сожалению, так было всегда, большевики тоже не жаловали храмы и дворцы, и точно так же строили новое на месте разрушенного старого. Хотя они совершили свой культурный подвиг – восстановив многое из исторического и культурного наследия разрушенного немцами в период Великой Отечественной войны. Сегодня рушат, естественно в благих целях, свои. Эти благие цели вызывают недоумение у словаков, чехов, венгров, немцев. Они стараются в старинных деревянных зданиях открывать кафе, магазинчики и т. п. Они создают туристическую инфраструктуру, а наши "мэры" извлекают бакшиш на строительстве многоэтажного жилья и торговых центров. Что называется, дорвались.

Такое положение дел повсеместно от "Москвы до самых до окраин". Например, так пишет о Забайкальской Даурии нашего времени С. А. Минутин в повести: "Даурия – зеркало наше" (журнал "Нижний Новгород" № 12, 1997 г.): "Станция Даурия, однако. Сто лет ей исполнилось, однако. Разрушали её и строили. Жители-старожилы вспоминают: "Не было в городке ни благоустроенных казарм, ни домов начальствующего состава, ни столовых, ни клубов, ни других помещений, считающихся ныне обязательными для повседневной жизни воинской части. Жили бойцы и командиры в частных домах, пища приготовлялась в походных кухнях, лошади же размещались во дворах местных жителей, но никто не считал такие условия жизни ненормальными.

Вся Советская страна переживала тогда исключительные трудности. Лишь осенью 1922 года полки бригады стали квартироваться в "красных казармах" на окраине городка. В 1922 году со дня строительства последней казармы с полуметровыми стенами, с печным отоплением квартир каждого подъезда, где на первом этаже были конюшни, а на втором этаже жили казаки "аргунских полков", не прошло и десяти лет. За это время семеновцы успели, отступая, взорвать церковь – это те еще русские офицеры взорвали храм божий, а мы говорим, вера была. Растащили и сломали все, что смогли и успели. Казармы в 1912 построили, в 1920 разрушили, в 1922 году восстановили, и с тех пор история повторяется с периодичностью в 20-30 лет". Но, если в 1920 году для разрушения были вполне объективные причины, власть менялась, то дальше мы следовали нашей ментальности, неизменной до 1917 года и после.

Созидающей силой у нас всегда выступает начальник. Раньше это был барин, дворянин, потом номенклатурщик, сегодня "народный" избранник. Остальные же находятся в совершенно равнодушном состоянии или в "здоровом недобре" и желании это созидание разрушить. Сегодня, когда "избранники" насозидали по всей России шикарные особняки, народ, затаившийся в "хрущевках", опять ждет, когда же будут ломать. Мы друг о друге не думаем, не успеваем. Но не об этом, однако. Поговорим вновь о Даурии.

Главной созидающей силой в Даурии всегда был начальник гарнизона. Мне посчастливилось служить там при двух. Первый говорил о вверенном ему гарнизоне: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", второй: "Это ужас, летящий на крыльях ночи". Но, несмотря на отсутствие денег, на сокращение армии и почти полное отсутствие солдат, они были творцами. Они и стали генералами.

Им с курсантской поры внушили, что если ты хочешь, чтобы тебя заметили и продвинули, надо совершить героический поступок, непременно надо что-то переделать, разрушить старое, построить новое. Только так, без перспективы, без альтернативы, пока все пьяные. Ублажить того, кто хохочет, можно только "кондовым", "мелкотравчатым" поступком.

Главное не рядом с тем, что уже есть, улучшая и дополняя его, а вместо. Это общий принцип, стиль жизни, если хотите, нашей власти. В Даурии она как под микроскопом. Но у того, кто хохочет, есть деньги, и на них он покупает души.

Степи, голые сопки вокруг. Твори, застраивай, сажай деревья, вноси свое живое, облагораживай, развивай. Наверное, первым и единственным после австрийских инженеров, русских купцов, которые что-то хотели оставить после себя на долгую, добрую память, был Рокоссовский. В марте месяце 1932 года он был назначен начальником гарнизона. По его инициативе был разбит парк. Деревья успели вырасти и стать большими. Старики помнят, что по выходным дням в парке играл духовой оркестр, работал тир и продавался квас. Шумел листвой это парк еще лет тридцать после Великой Отечественной войны. Рокоссовский понимал красоту, любил женщин, так понимал и так любил, что мог забыть о всех земных делах и умчаться в водовороте других событий. Сталин его не трогал, наверное, понимал и любил.

Менялись начальники. После войны каждый ставил памятники погибшим в боях воинам, ставили их как в городках, так и на территории каждой отдельной части. Самые смышленые просто ставили самые большие танки ИС или KB на бетонные пьедесталы. Быстро делается, сразу видна работа, а сломать уже невозможно. Эти "скульптуры" стоят до сих пор и во множестве. Но так или иначе начальствующий ум лет тридцать был занят, и до парка руки не доходили.

Потом его срубили и разбили на его месте стадион, но почему на месте парка? Ведь там, куда ни глянь, степь да степь кругом. Но как же показать рвение и преданность тому, кто хохочет? Памятников полно, парк есть, и лучше его в голой степи ничего создать невозможно, значит надо вырубить. А на его месте сделать стадион. Кости по сопкам, танки на пьедесталы, стадион вместо деревьев, единственных, рукотворных в степи деревьев.

Дальше – больше, приходит плеяда "необыкновенных", "выдающихся" начальников гарнизона. Строится новый городок, ломаются старые памятники ветеранам. Ветераны пытаются их защитить, но "государственное" дело важнее, ломаются автономные котельные, грабятся и ломаются казармы, вечные строения. Строятся "хрущевки", пятиэтажные панельные дома с одной центральной котельной, это в Забайкалье-то! Все эти дома скоро рухнут сами по себе, но пока они питают и мучают мысль вновь приходящих начальников, которые проводят дни в молитвах, чтобы рухнуло это не при них.

Мне "посчастливилось" застать совершенно анекдотичные порывы к карьере и росту. Задумал очередной начальник обнести все дома железной оградой, и задумал он это зимой, при температуре в минус 35 градусов. На отогревание земли носили последние полы, двери, перила из полуразрушенных красных казарм, на ограду – из них же вырванные водопроводные трубы. Долбили в вечной мерзлоте лунки, ставили в них трубы, заливали их водой, которая моментально превращалась в лёд. Ограда стояла, правда недолго, порыв был отмечен, награда получена, а дальше – весна, таяние льда, ну и сами знаете – "пусть хоть не рассветает".

Почему этот маразм из века в век возможен? Есть в Даурии второе кладбище. История его возникновения связана с началом Великой Отечественной войны. Для прикрытия границы тут была оставлена 111 стрелковая дивизия. Кормили и одевали солдат плохо, умирали они от дистрофии и холода. Зимой могил не рыли, сжигали трупы в котельной, видимо, госпитальной.

Летом похоронная команда рыла впрок, в том числе и для себя. Пока земля мягкая, и хоть какая – то сила есть, не ровен час помрут все или с места авралом тронутся, копать будет некому, так и останешься на земле до лучших времен, сколько из наших "задержалось" не закопанными. Рыли неглубоко, на 30-40 см, хоронили помногу, надгробий, конечно, нет. Только шутят, уходя на пенсию, что все, пора в 111 стрелковую дивизию: "Проходи прохожий, не топчи мой прах, я уже дома, а ты ещё в гостях…". Не по-людски, а зачем по-людски, и как по-людски"?

Грустно, конечно, но в Даурии и этого шага, придания статуса тем же "красным казармам", сделать было некому, а в Заволжье сделали и это обнадёживает.

Ещё при Е. П. Мухине был открыт мемориальный комплекс в честь 50-летия со Дня победы советского народа в Великой Отечественной войне и зажжён "Вечный огонь".

Мы, как-то мало задумываемся над символами, даже над теми, над которыми задумываться стоит. Первый дом, построенный в городе, первое дерево, посаженное человеком во вновь создаваемом парке, первый артист, первый учитель и т. д. "Огонь" один из таких символов. Его зажигают либо для того, чтобы передать эстафету: "Олимпийский огонь", либо для вечного напоминания о зле и памяти о тех, кто с ним борется. "Вечный огонь" в 1995 году – это очень символично.

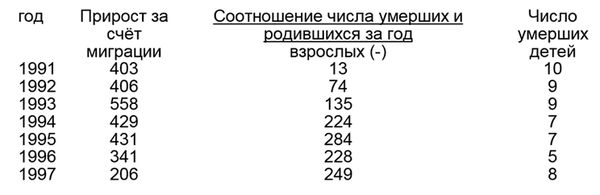

К 1995 году уже многие слои населения впали в нищету, но самым страшным была повальная депрессия, которая многих вела прямиком на кладбище. Приведём данные статистики тех лет:

Не трудно заметить, что смертность в районе в целом с 1991 по 1997 год увеличилась в 20 раз!!! И пик её приходится именно на 1995 год. Видимо, ходившие в то время слухи о геноциде русского народа основание под собой имели. Факты вещь упрямая.

Хотя, это не новость, так в "Военно-статистическом обозрении российской империи", изданном в секретном порядке в 1852 году, сказано, что "смертность в Нижегородской губернии сравнительно с другими довольно большая, но причина смертности не в климате, а скорее в недостатке, в некоторых уездах, средств к существованию…". Одним словом, поголовная нищета. Здесь уместно заметить, что когда нынешний губернатор В. П. Шанцев, прибывший к нам из Москвы с должности зама мэра столицы Ю. Лужкова, столкнулся с условиями жизни нижегородцев, у него возникла масса вопросов к мэру Нижнего Новгорода. Но тот, видимо, ссылаясь на исторические справки, бодро доложил ему, что "местные" всегда так жили, и нечего их баловать.

Не лучше обстояли дела и в областном центре. Шло массовое разорение заводов и медленное вытеснение рабочих со всех видов производства. Им просто перестали платить заработную плату. Причём, сначала перестали, а потом озаботились их социальным пособием.

Время было довольно интересное. Ельцин формировал команды из Гусинских, Березовских и т. д., которые были призваны управлять и развлекать народ от лица власти. Тем же занимались региональные власти, они тоже формировали команды, а народ формировал партизанские и челночные отряды. Это было время быстрых всплытий и быстрых падений. После этих "рокировочек, понимаешь", закон охраняет от любых напастей, только Ельцина, как самого главного гаранта конституции, а многих других его сподвижников ловят до сих пор, а поймав проводят внушение на тему "нетрудовых доходов", а дальше в зависимости от понятливости "олигарха". Либо: стратегический инвестор, либо на нары или в бега.

Очередное смутное время.

В 1996 году главой администрации города Заволжья становится НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТЕРЕНЬЕВ (29.01.1996 – 04.08.1998).

При нём, 5 сентября 1996 года организуется Муниципальный центр социальной защиты населения. К этому времени россияне уже бегали "выпучив" глаза в ожидании сокращений кадров, ликвидаций производств, не выплат заработных плат и т. д. Пришла пора его защищать. Дело чрезвычайно важное и выгодное. В эти годы происходило абсолютно то же самое, что и во время В. Ленина ударными темпами рос чиновничий аппарат. Горбачёвское ускорение и Ельцинское "берите, сколько сможете" уже работало вовсю.

При попустительстве федеральных властей, а именно, при ослаблении контроля за хозяйствующими субъектами, они обычно стремятся сокращать заработную плату работникам до минимума или совсем, а всю прибыль уводить в "социально-значимые" проекты, строительства и т. д.

10 ноября 1996 года – начинается строительство средней школы № 19 в Рождественском микрорайоне. На обещаниях достроить эту школу, как минимум три авантюриста стали депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Только в 2007 году, она вступила в строй. Сколько на ней "отмыли" денег – это вопрос хоть и интересный, но в стране, где воровали и продолжают воровать миллиарды рублей, куда деваются миллионы, естественно никто выяснять не станет.

В 1996 году начинается строительство спортивного комплекса с искусственным льдом. По слухам, оплата содержания искусственного льда этого комплекса, частично вошла в коммунальные платежи горожан. Но, даже если это не так, то очень трудно объяснить то, что ОАО "ЗМЗ" со дня своего акционирования фактически не выплачивал дивидендов по акциям. Но, занимался при этом самым разнообразным и трудно объяснимым строительством и это притом, что заработная плата на заводе начинается с 3,5 тыс. рублей и заканчивается 7 тыс. рублей на период 2007 года. Если конечно к общей массе рабочих не прибавлять руководство завода. Если всех сложить и поделить, тогда выходим на телевизионную зарплату в 11-15 тысяч рублей.