Вообще слово нужно определяло всю нашу заводскую жизнь и наши личные интересы на производстве. Многое нам разъяснять не было необходимости. Мы хорошо понимали свой рабочий долг.

Обычно сверхурочные начинались с пятнадцатого числа каждого месяца и, как правило, без выходных. То не хватало полосовой меди, которую поставлял завод "Красный выборжец", то отключали электроэнергию из-за перегрузки электростанций.

Страна мужала. Технически перевооружалась, и где-то что-то не успевало шагать в ногу в общем строю. Отсюда вытекала необходимость сверхурочных. Нужно было наверстывать упущенное время, чтобы выполнить план.

А как мы бушевали в общенациональные праздники: Первое мая и Октябрьскую революцию. В первый день праздника демонстрация. Море знамен и плакатов. Тысячи портретов руководящих товарищей. Песни и пляски от души. Уже не пели "Проводы" Демьяна Бедного, а горячо вспоминали "боевые ночи Спасска, Волочаевские дни" и решительно заявляли в песне: "Красная Армия всех сильней". Мы жаждали быть сильными и верили, что почти стали такими. Но до этого было еще далеко. Только становилась на крыло авиация. Начали наливаться броней танки. На потоках стали погромыхивать новые системы орудий. И первые автоматы застрочили скороговоркой.

В праздничные дни ходили на Неву любоваться боевыми кораблями Балтийского флота. И каждый раз на невском рейде появлялись новинки. То подводная лодка "Малютка" с экипажем в 21 человек, предназначенная для плавания в финских шхерах, то океанская "Щука" с экипажем в 90 человек. А перед самой войной у Дворцового моста стоял новый красавец лидер "Минск". В начале войны в июле месяце наш флот уходил из Таллинна в Кронштадт. Корабли шли без авиационного прикрытия. И это давало фашистам [возможность] без особого труда бомбить корабли. Из 190 кораблей было потоплено 59, в том числе и лидер "Минск". Теперь это имя носит противолодочный крейсер. А перед мостом лейтенанта Шмидта в праздничные дни всегда стоял огромный коричневый утюг-линкор "Марат", придавливая невские воды стальной махиной. По вечерам ходили на концерты, шумевшие на площадях.

Жил я ту пору со школьным товарищем Нисоном Левантом. Он работал на судоверфи клепальщиком. Его родители и старший брат тоже уже жили в Ленинграде, но он с ними почти не общался. Он, как и я, хотел выбиться в люди самостоятельно.

На моей памяти только однажды, когда у нас в кармане не звенело мелочи даже на хлеб, Левант решил посетить родителей. К ним мы поехали вдвоем. Увидев сына, мама заохала, запричитала, не знала что сказать, как приласкать свое младшее непутевое чадо. Но чадо быстро поставило все точки над "i":

– Мама, хватит причитать. Мы есть хотим.

И мама стала ругать себя за недогадливость и ставить на стол все свои запасы. Уверен, что после нашего набега, старикам не пришлось сокрушаться о прокисшем супе и засохшем хлебе. Мы со знанием дела и молодой энергией не дали пропасть добру в этом гостеприимном доме.

В схожей ситуации мы решили навестить старшего брата Леванта. Брат и его жена были в приподнятом настроении. У них появился первенец-сын, который прибыл вместе с матерью из родильного дома накануне нашего прихода.

Они и нас хотели втянуть в эту семейную идиллию.

Без ложного преувеличения мы согласились с ними в том, что их сын чудо природы (как всякий родившийся), и заявили: сразу видно – мальчик будет гений (это авансом). С виду это было еще нечто неопределенное. Но если считать признаком гениальности частую смену пеленок, тогда в нашем заявлении был какой-то проблеск здравого смысла.

Возможно, с авансом мы поторопились, потому что в дальнейшем в печати не было подтверждения этой гениальности. Но дальше этого не пошли. Разделять родительские восторги и углубляться в философию на голодный желудок не имело смысла. Наше состояние было похоже на Танталовы муки. В квартире пахло тушеным мясом и пирогами. Но насыщаться запахами мы еще были не приучены. Как-то мы тут сплоховали и не сумели перевести хозяев с высокой поэзии на житейскую прозу. Это было наше поражение и первая победа еще одной родившейся жизни. Мы довольно быстро освободили хозяев от своего присутствия. Что ж, не всегда должны быть победы. Поражения делают сладостными редкие победы.

К неудовольствию хозяев квартиры, где мы жили, [она] была всегда открыта. Кому из приезжих витебчан негде было преклонить голову, все шли к нам, и все наши доходы, лежащие в коробочке на трехногом столике под осколком бывшего прошлого, были в распоряжении приезжих.

Никто из гостей не был мелочным. И все они обладали широкими взглядами на жизнь и на соседний карман, а поэтому не имели привычки запоминать, сколько берут из картонного сейфа и конечно не пытались себя принуждать, хотя изредка бросать в этот сейф презренные ассигнации и не менее презренный металл.

Возможно, поэтому нам всегда не хватало от получки до получки, и мы всегда ходили в банкротах. Но это бытовое несовершенство абсолютно не влияло на ход исторических событий, не отражаясь отрицательно на наших гостях. Банкротство заставляло нас без церемоний наведываться к школьным товарищам и, в первую очередь, к Павлу Креславскому. Даже в его отсутствие мы понимали свой долг к ближнему и поэтому поровну делили обнаруженные накопления.

При встрече Павел говорил нам: "Как жаль, что в последний ваш приход я не видел вас". А мы отвечали: "Не огорчайся. Потерянное мы возмещаем по твердому курсу".

Дипломатия – великая сила. Она мирит даже народы.

Товарищи по легкомыслию юности, может, предусмотрительно жили от нас далековато, а поэтому приходилось использовать транспорт и в чаще всего трамвай. В таких случаях мелких денег для оплаты проезда в трамвае у нас не было, а принимать наше честное слово в оплату за проезд кондуктора решительно отказывались. Видимо, это была столь крупная денежка, что размену в трамвае не подлежала.

В таких случаях нас часто выручала фантастическая способность моего друга находить деньги. Правда, он находил по мелочам, но когда нужно, он эту мелочь находил. Это было как у волшебника Кио. Не имея в кармане даже ломаного гроша (тогда еще существовали полкопейки), великолепный курчавый Нисон смело заходил в вагон трамвая, ободряя меня улыбкой. И действительно, пока он доходил до середины вагона, Нисон несколько раз наклонялся, и нужная сумма для оплаты двух билетов была у него в руках. Приходилось только удивляться такому везению. А он молча возмущался моей бездарности ловить миг удачи.

Я действительно был преступно невнимателен к утерянным деньгам и если даже споткнулся бы на сверток с миллионом рублей, то отнес бы это к халатной работе дворника и, перешагнув препятствие, пошел бы дальше. Как-то я заметил Нисону, что деньги, которые он находил в трамвае, фактически принадлежат кондуктору в виде премии. На это он мне резонно ответил: "Я же облегчаю труд кондуктора. После меня ему не нужно нагибаться. А всякий труд должен поощряться". Это был философский вывод, достойный присутствовать в "Капитале" Маркса.

Иногда, когда мы собирались в очередной набег, Левант говорил: "Поедем на "колбасе". Тогда сзади трамвайного вагона торчал метровый буфер, а над ним располагался резиновый шланг; "ездить на колбасе" – это значило вскакивать на буфер. С "колбасниками" воевали постовые милиционеры. Их соловьиные трели нарушали покой тесноватых улиц. Такой способ передвижения из любительского вечером превращался в массовое явление утром. Когда люди ехали на работу, трамваи были так переполнены, что при всем желании нельзя было повиснуть даже на подножке. Чтобы не опоздать на работу приходилось пользоваться "колбасой".

Однажды, когда Левант собирался ехать на работу, я взбунтовался и настоял зайти в трамвай. Я даже упрекнул товарища: "Неужели ты не сможешь найти четыре копейки?" Но его интуиция была действеннее моих укоров. Мы зашли в вагон, но пришлось быстро выбираться на свежий воздух. Почему-то в том вагоне никто не пожелал даже из спортивного интереса потерять хотя бы одну копейку. Бывают же такие скаредные, мелочные люди, и их собрался целый вагон. Правда, в трамвае было много читающих газеты или книги. А известно, что просвещение делает человека совершенней. Больше я никогда не оспаривал интуицию моего друга.

Проехать же без билета было абсолютно невозможно. Ленинградские кондукторы трамваев были на высоте своего профессионализма. Их инквизиторский глаз безошибочно настигал "зайца", который подвергался позорному изгнанию. Кондуктора с лихвой оправдывали свое служебное положение.

Теперь же общественный транспорт терпит миллионные убытки после перехода на самообслуживание. Но нет безвыходных положений. Вместо трех копеек за проезд мы теперь платим пять. Этим мы частично оплачиваем тех, кто по врожденной, аристократической брезгливости катается на транспорте без билета, принимая трамвай за фамильную барскую карету, а кондуктора за личного кучера.

Это теперь, когда к трудяге-трамваю прибавились сотни автобусов, троллейбусов и голубые линии метро, отпала необходимость поездки на "колбасе", которая вообще исчезла и больше не уродует трамвай.

Из любого металла можно соорудить памятник кондуктору трамвая и если не ему, то его солидной денежной сумке.

Друг моей юности успешно окончил топографический техникум и затерялся среди полей, гор и лесов нашей необъятной Родины.

Милый Нисон, где ты?

15

Шаруль бело из канна ла садык /Грибоедов/

В 1936 году случилось в моей жизни знаменательное событие. Сероглазая Женечка вышла замуж и уехала в Москву. Внешне я принял это как нормальное явление. Но внутренне был потрясен случившимся. Эта непримиримость так и живет в моей душе, хотя я все принял и понял.

А через год женился и я. Вежливо выражаясь, это была странная женитьба и странное замужество.

Нет, внешне все было пристойно.

…Прошел год, как Женечка с мужем уехали в Москву. Казалось, все прошлось стороной как грозовая туча в июльский день. Но в сущности это было не так. В моей душе жило разбитое поклонение божеству. Горечь от исчезновения святого и дорогого. Сознание безвозвратной потери прошлого.

Все мое существо подспудно копило многое: и протест против несправедливости судьбы, и потрясение от внезапно погасшего маяка. Все это происходило без моего желания и участия, но отойти в сторону от всего этого я не мог.

Такое состояние не могло продолжаться вечно. Должен был возникнуть какой-то выход. И выход нашелся. Я вспыхнул пожаром страстей к давно знакомой женщине, работавшей рядом.

….Гремели и пылали багровым пламенем вулканы. Рушились горы. Море поглощало берега. Не было ни дня, ни ночи. Ни Луны, ни Солнца. Ни начала, ни времени. Было одно томительное ожидание, ожидание любви.

Я раньше видел и знал, что эта женщина ограничена в своем развитии, но теперь все поглотила буря страстей, и я стал глух и слеп к призывам разума, к опыту жизни. Это было отчаяние сердца, блуждание в потемках мятежной любви.

Часто у женщин замужество происходит не по любви. То девушке кажется, что она нагулялась и нужно прибиваться к одному берегу, то она увидела, что все ее подруги замужем, а она все одна и одна. Подворачивается случай, и девушка становится замужней женщиной. А бывает, материальная заинтересованность приводит невесту в дворец бракосочетания. Не исключено, что случайная размолвка с любимым, – и назло ему женщина соединяет свою судьбу с нелюбимым.

Так случилось со мной. Моя половина вышла за меня замуж, потому что между ними пробежала черная кошка, которая оказалась сильнее двух любящих сердец.

Все такие браки редко бывают счастливыми. Это случилось и у нас. Уже через месяц жена доказала, что я ей чужой человек. В таком духе прошла вся наша жизнь. И ни рождение ребенка, ни четырехлетняя разлука во время войны не могла изменить это положение. Фактически последние сорок лет жена и сын один полюс, я – другой.

Конечно, все это я видел, понимал, чувствовал. Нужно было давно оборвать эту нитку жизни. А я все не мог. Все надеялся, что наступит перемена и рассеются тучи. Не хватило у меня решимости порушить семью.

Кажется, сегодня я дал себе волю и наконец пишу не чернилами, а желчью, и руку мою двигает горечь одиночества.

Женившись, я переехал к жене за Московскую заставу, на улицу, где заводов и фабрик было больше, чем жилых домов. Эта улица, как и ее соседки: Заставская, Ломанная, Цветочная, были заселены коренными питерцами-пролетариями, работавшими еще при царе на фабрике "Скороход", "Пролетарская победа", макаронной и на заводах имени Егорова, "Электросиле" и других предприятиях.

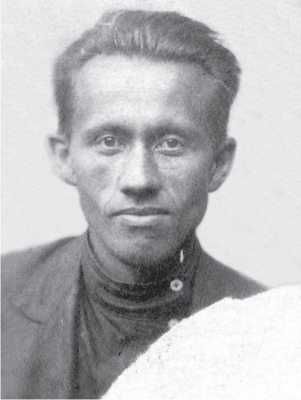

Г. А. Калиняк

Отец моей жены Матвей (Матюша) Иванович был сапожником и работал на фабрике "Скороход". Это был мастер высокой квалификации, изготавливающий только эталонную, модельную обувь. Но как тогда говорили, это был темный человек. Прожив всю жизнь в Ленинграде, он не видел Неву, не знал, где находится Зимний дворец и Смольный. Дальше Клинского рынка его нога не ступала по улицам Ленинграда. Все его интересы – это фабрика и семья. Кроме выпивохи-жены у него было четыре дочери.

Матюша был правдивый человек. Через несколько месяцев после моего вселения к жене, когда мы остались вдвоем, он сказал мне: "Дорогой зятек, жалко мне тебя. Не будет у тебя жизни и счастья с моей дочерью". К сожалению, он оказался прав.

В последние годы перед войной Матюша периодически срывался в запой. Но ни одного прогула у него не было. Вечером пьет, а утром как обычно шагает на работу. Он дорожил рабочей честью. Пьяным он не был шумлив. Но иногда сидя за столом под хмельком, он как лозунг выкрикивал несколько слов из старой песни: "Располным-полна моя коробочка". И замолкал надолго, погружаясь в хмельное радушие. Таких старых мастеровых тогда еще много было за заставой.

В летнюю пору часто по субботам мимо нашего дома проходил "Шаляпин" – так называли старика мастерового за могучий голос. Весь субботний вечер Шаляпин бродил по улицам, распевая старые песни. Когда под нашими окнами это песенное действие продолжалось очень долго (а Шаляпин любил давать концерты перед домами), наш Матюша наливал полведра воды и с высоты четвертого этажа выливал на певца.

Сняв шапку, Шаляпин вытирал ею лицо, кланялся дому – благодарил за внимание – и шел к следующей жертве своего вокала. Это был безобидный субботний пьянчужка, и милиция его не трогала.

Кроме рабочих, в нашем доме проживали деклассированные элементы. В одной из квартир жила семья Левиковых. Но эту фамилию почти никто не знал. Знали по прозвищу – "Семиносые". Почему их так прозвали, объяснения не было. Может быть, в прошлом какой-нибудь предок имел исключительный нос, поражавший соседей. Но у нынешних обитателей квартиры были абсолютно правильные, даже красивые эти элементы человеческого лица. Возможно, тут играл [роль] состав семьи из семи человек. Глава семьи Семиносый-папа работал на разных заводах. Вернее не столько работал, сколько сидел в домзаке (так тогда называли тюрьму) за свои воровские художества.

Все пять сыновей-красавцев не изменили отцовской репутации. Они и жен приводили из тюрьмы.

Вот жена Семиносого-папы и мать этих преступников-прохиндеев была настоящей труженицей. Она всю жизнь проработала на фабрике "Пролетарская победа". Каково этой женщине было всю жизнь мучиться в этом воровском притоне!

Во флигеле на третьем этаже жила семья Козаков. Но все члены этой семьи, как мужчины, так и женщины, не соответствовали этой звонкой, величественной фамилии. Все они были низкорослы, тщедушны и все работали на обувной фабрике, которая граничила с нашим двором. Только Володя Козак выделялся своей неустроенностью. В двадцать пять лет он еще нигде не работал и жил на иждивении бабушки, матери и сестры. Но зато где удавалось, там Володина рука тащила все, что попадалось на дороге. Он мог у зазевавшейся хозяйки прямо с примуса утащить недоваренный суп, который шел ему и двум его приятелям на закуску, а кастрюля выкидывалась за общий двухэтажный дровяной сарай, называвшийся "галдарейка".

Володя мог продать дрова, привезенные кем-либо и сложенные во дворе, выдавая их за свои. При этом он не стеснялся продать эти дрова соседу хозяина этих дров.

Это был классический тунеядец-воришка, но с одной особенностью: весь вечер Володя бродил по заставе, но в двенадцать часов являлся домой и садился за чтение детективов, продолжавшееся до 3–4 часов ночи. В одиннадцать утра его сиятельство Володя Козак выглядывал в окно, обозревал двор и намечал очередную пакость.

Все это уживалось с новым поколением рабочего класса, как тогда говорили, уже не помнившим городового, проживавшим в этих домах. Эта молодая поросль советских людей отдавала все силы и мастерство становлению новой жизни.

Люди "Электросилы", "Скорохода", завода им. Егорова и других предприятий, такие как Врублевский, Васильев, Антонов, Першин, Сметанин, Пантелеев, – да разве всех перечтешь, если их легион, трудились с огоньком везде и всюду.

Вспоминаю Николая Фокина. Вся его семья работала на заводах и фабриках Московской заставы. В четырнадцать лет Коля Фокин поступил на завод Сименса-Шуккерта учеником токаря. К двадцати годам это был уже токарь высокой квалификации. А еще через пару лет он стал бригадиром на крупных токарных станках. Его имя было известно не только на нашем заводе. В пятьдесят два года Николая настиг инфаркт. Подлечившись, он считал, что сможет опять [встать] к станку. Но врачи категорически запретили работать. Сознание своей бесполезности привело ко второму инфаркту. Так оборвалась жизнь Николая Фокина – замечательного человека, мастера, коммуниста.

С такими чудесными людьми мне посчастливилось работать рядом.