Подготовка летного состава осуществлялась в период с 6 августа по 7 сентября. Основной и резервный экипажи выполнили по 13 тренировочных полетов, в том числе на полигон с макетом атомной бомбы и сбросом имитационного боеприпаса. Были отработаны действия экипажей в воздухе и порядок ведения радиообмена. В полном объеме документацию имели только командиры и правые летчики. Остальные члены экипажей располагали выписками, в части их касающейся. Это обеспечивало строгий взаимный контроль и исключало случайный пропуск каких-либо элементов задания в ходе полета.

При радиообмене предусматривалась передача короткими сигналами информации о состоянии бомбы и условиях в бомбоотсеке – температуре, влажности воздуха – и другими сведениями. Академик И. Курчатов, находившийся на КП оперативной группы ВВС, подчеркивал, что атомная бомба – "живое существо" и нужно знать ее состояние во время полета. Аналогично, с помощью коротких радиосигналов, на самолет передавались данные о метеоусловиях в районе цели. На основе их анализа экипаж должен был принять решение на бомбометание с оптическим, радиолокационным прицелом или с помощью системы РЫМ-С.

Одновременно с носителями проходили подготовку экипажи четырех Ил-28 сопровождения, киносъемки и разведки погоды, шести МиГ-17 прикрытия, двух вертолетов Ми-2 связи и ретрансляции. Из состава фронтовой авиации на учения привлекались бомбардировочная (на самолетах Ил-28), штурмовая (МиГ-15бис), истребительная (МиГ-17) дивизии и разведывательный полк (Ил-28, МиГ-15бис). Летный состав готовился к действиям обычными средствами поражения после ядерного взрыва. Все авиаторы были предупреждены о необходимости использовать светофильтры для сохранения зрения. Летчикам запрещалось в течение 20 минут после взрыва входить в радиоактивное облако, подходить к нему ближе 5 километров, пролетать под и над ним.

Тщательно отрабатывалось взаимодействие экипажей в воздухе и авиации с наземными войсками. Внимание летного состава обращалось на то, что после взрыва возможны изменения характера местности. Проводившаяся партийно-политическая работа была нацелена на воспитание у личного состава уверенности, способности преодолевать страх перед неизвестностью, на строгое и точное выполнение поставленных задач и мер безопасности.

Управление войсками осуществлялось с командного пункта штаба руководства учением, где располагалась и оперативная группа ВВС. Вблизи его на деревянном помосте оборудовали открытый наблюдательный пункт руководства, имевший прямую связь с КП. Неподалеку располагался блиндаж со смотровыми щелями. На КП находились представители Министерства обороны СССР, руководитель учения и его заместители, а также министры стран социалистического содружества (Организации Варшавского договора тогда еще не существовало). С главкомом ВВС Главным маршалом Жигаревым была оперативная группа Главного штаба ВВС, которую было поручено возглавлять мне.

Непосредственное управление самолетом-носителем осуществлялось с КП аэродрома вылета. Вся поступавшая информация передавалась по наземной связи на основной командный пункт. Там на большом планшете отображались данные радиолокационного контроля. О ходе полета присутствовавшим сообщалось по громкоговорящей связи.

Руководство действиями фронтовой авиации было организовано с КП оперативной группы штаба авиаобъединения, которым командовал тогда генерал Б. Сиднев. Пункт управления развернули вблизи КП командира стрелкового корпуса, наступление которого поддерживала авиация. Перед началом учения его руководитель Маршал Советского Союза Г. Жуков лично оценил метеорологическую обстановку и характер ее возможных изменений: важно было учесть направление ветра, чтобы обезопасить население и войска от радиоактивных осадков.

Утро 14 сентября выдалось ясным. Слабый ветерок юго-западного направления не препятствовал выполнению намеченного плана. В 6 часов 28 минут экипаж самолета-носителя произвел взлет. Его место на ВПП тут же занял резервный Ту-4 в готовности к немедленному старту. После прохода основным экипажем исходного пункта маршрута "дублер" был переведен в готовность номер один.

На наблюдательной площадке стояло все военное руководство, а также приглашенные на учения военные министры стран содружества. Только один участник, Маршал Советского Союза Баграмян, не захотел быть на открытой площадке. Он вел наблюдение из окна бетонного укрытия. Я был на открытой площадке вместе с начальниками с радиосредствами в смотровой деревянной будке. Имея связь, я передавал через громкоговоритель данные о полете носителя и по секундам время сброса атомной бомбы.

В 9 часов 20 минут, уточнив метеообстановку, руководитель учения подписал протокол с решением на нанесение ядерного удара. На борт носителя поступила команда, разрешавшая сброс бомбы. За 10 минут до ее выполнения на земле была объявлена атомная тревога, и войска заняли укрытия.

Яркая вспышка, затем два мощных звука – от взрыва бомбы в воздухе и отраженный от земли – возвестили о ядерном ударе. Ударная волна достигла смотровой площадки, и… находившиеся там маршалы и генералы вмиг оказались без фуражек. Вверх и в сторону стремительно поднималось золотисто-белое облако, а за ним вытянулся столб пыли. Буквально через мгновение верхняя кромка облака достигла высоты 700 метров. Его размер по горизонтали составлял примерно столько же. Ту-4 успел уйти от эпицентра. Однако ударная волна догнала его, подбросила на 50–60 метров. Особой нагрузки на органы управления самолета летчики не ощутили. Отклонений в работе бортовых систем не отмечалось.

В 9 часов 35 минут был дан отбой атомной тревоги. Участники учения покинули укрытия и изготовились к "боевым действиям". Через 5 минут после взрыва началась артподготовка. В момент нанесения ядерного удара часть бомбардировщиков находилась в воздухе в 100 километрах от цели. Летчики хорошо видели взрыв. Истребители в это время приблизились к эпицентру на 30–35 километров.

В 10.00 бомбардировочная авиадивизия в составе 86 Ил-28 под прикрытием 42 МиГ-17 с высоты 5 тысяч метров нанесла реальный бомбовый удар по опорному пункту. Из 688 осколочно-фугасных и фугасных бомб калибра 250 килограммов в цель попали 583. В результате оказалось уничтожено или повреждено 44 процента огневых точек "противника" и 25 процентов манекенов.

Примерно через полчаса после взрыва 39 Ил-28 и 6 МиГ-17 вынуждены были, чтобы не нарушать общего боевого порядка, пересечь ствол атомного "гриба". При этом наблюдалась незначительная тряска самолетов. Приборы и двигатели работали нормально. Видимость при прохождении ствола составляла 100–300 метров. Соблюдая меры безопасности, экипажи перед входом в него перекрывали дроссели наддува воздуха кабины.

Штурмовики наступавшей стороны осуществляли авиационную поддержку атаковавших войск. Учитывая ограниченную видимость, удары по целям наносились, как правило, небольшими группами. При этом произошел такой случай. Звено МиГ-15бис, обнаружив на поле боя очаги пожаров и столб пыли, не решилось продолжать полет по прямой, отвернуло влево на 90 градусов, а затем выполнило такой же маневр вправо. Командир звена принял решение бомбы не сбрасывать, но экипажи его не поняли. И отбомбились вне цели. Этот факт наглядно показал, к чему могут привести низкие морально-психологические качества воздушных бойцов в сложной обстановке.

В период с 10 часов 29 минут до 10 часов 46 минут 30 штурмовиков МиГ-15бис оборонявшейся стороны нанесли ответный удар по наступавшим войскам. Действовали они парами с пикирования, начиная его с высоты 2 тысячи метров. Радиосвязь экипажей в воздухе и с КП как во время атомного взрыва, так и после него осуществлялась устойчиво.

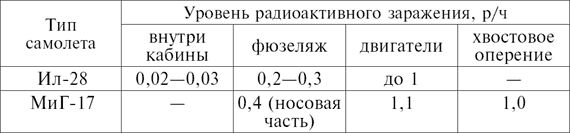

Дозиметрический контроль на земле показал сравнительно невысокий уровень заражения самолетов, прошедших через радиоактивное облако. Официальные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

После частичной дезактивации степень заражения сократилась в два раза. Весь личный состав на аэродромах, обеспечивавший полеты, прошел санитарную обработку.

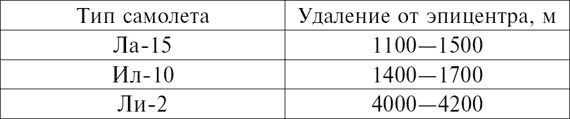

Для определения степени поражения авиационной техники на земле от ударной волны и светового излучения в районе взрыва были специально расставлены 20 Ла-15, 22 Ил-10 и 2 Ли-2. Неповрежденными оказались 5 самолетов Ла-15, находившиеся на расстоянии более 200 метров от эпицентра, и 3 Ил-10, размещенные на удалении свыше 3500 метров. Остальные получили различного рода повреждения. Наиболее сильное воздействие на самолеты ударной волны и светового излучения атомной бомбы средней мощности было отмечено в зонах, указанных в таблице 2.

Таблица 2

В целом учение прошло поучительно. Был получен первый опыт практической подготовки и применения авиационного атомного оружия, а также использования наземных войск и ВВС в условиях, приближенных к реальным в ядерной войне. Действия авиационных соединений и частей в зоне ядерного взрыва показали, что в современной войне морально-психологическая закалка личного состава служит определяющим условием эффективного решения боевых задач.

По окончании учения я доложил П. Ф. Жигареву итоговый материал, который главком должен был представить в штаб руководства. Подписав документ, он приказал мне отправить его с офицером и пригласил меня на беседу. Я подробно доложил основные вопросы, которые были решены на учении. Затем его охватили воспоминания о том, как трудно было руководить ВВС при И. В. Сталине, поэтому чаще всего оставалось молчать или без возражений соглашаться с его указаниями. Работа шла с большим напряжением, ощущением возможного ареста.

"В 1952 году мне подсказали, что Берия и В. И. Сталин подготовили уже компромат на меня, – сказал Жигарев. – Придя к Сталину с докладом, по его окончании я предложил своим заместителем назначить Василия Иосифовича. Сталин посмотрел на меня таким взглядом, что мне показалось, что он считает меня честным человеком. Так я избежал ареста. Вот и сейчас новое руководство неоднократно задавало вопрос: почему в ВВС недостаточно применяют средства радиопротиводействия или почему на учении вблизи переднего края войск применяют оптические прицелы, а не радиоприцелы? Забывая, что еще нет достаточно надежных радиосредств. Хорошо еще, что командующий войсками Закарпатского военного округа Маршал Советского Союза И. С. Конев, узнав об этом, дал указания командующему своей воздушной армией так применять на прошедшем учении эти средства, чтобы не допустить реальных потерь войск".

По окончании полетов к главнокомандующему ВВС П. Ф. Жигареву обратился присутствовавший на учении командующий ВВС КНР Лю Я Лоу с просьбой дать некоторые разъяснения. Меня подозвал Павел Федорович и сказал: "Встретитесь с Лю Я Лоу и ответите на его вопросы в пределах дозволенного". Я дал ответы, за исключением одного: можно ли атомные бомбы использовать с фронтовых бомбардировщиков Ил-28 (в Китае были эти самолеты).

В течение нескольких дней оперативная группа ВВС и специалисты изучали на местности результаты воздействия атомного удара на авиационные объекты (самолеты, средства обеспечения полетов), расставленные в числе других объектов на всей территории, подвергавшейся атомному воздействию. Были сделаны соответствующие выводы для Генерального штаба.

В октябре 1954 года за заслуги перед Вооруженными Силами СССР я был награжден орденом Красного Знамени, который вручил мне в Кремле Председатель Верховного Совета СССР Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов.

На должности начальника штаба воздушных армий

В октябре 1955 года в КНР направлялась группа генералов вооруженных сил под руководством заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-полковника Грызлова с задачей определить необходимую помощь вьетнамским вооруженным силам в борьбе с американскими, которые вводились во Вьетнам взамен уходящих французских сил. В переговорах по возникавшим вопросам участвовали кроме нашей группы министр обороны КНР маршал Пен Де Хуай, министр обороны ВНР Вонгуэнзиан. Были выработаны предложения, направленные на повышение боеготовности армии, ВВС и ПВО. По окончании работы был устроен прием с угощением различными китайскими яствами. В день отлета на аэродроме Пекина командующий ВВС КНР Лю Я Лоу угощал нас пекинской уткой. Во время возвращения из Китая погода неожиданно резко изменилась, но опытные летчики в полной темноте, в условиях нахлынувшего тумана смогли посадить самолет на аэродром в Иркутске. На следующий день мы благополучно вернулись в Москву, несмотря на сложные метеоусловия.

Весь остаток 1955 года и первые месяцы 1956 года я работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба, участвуя в составлении плана оперативного применения соединений ВВС в случае развертывания военных действий. Отрабатывались задачи каждого авиаобъединения с началом боевых действий, с учетом их боевых возможностей и базирования. Составление документов осуществлялось от руки.

Периодически в Генеральный штаб приезжал начальник Оперативного управления Главного штаба ВВС и первый заместитель главкома ВВС. Они знакомились с отработанными документами, соглашались или вносили коррективы. Затем они обсуждали план с начальником Главного оперативного управления. План оперативного применения ВВС являлся составной частью общего оперативного документа вооруженных сил на случай войны.

В мае 1956 года генерал-лейтенант авиации С. П. Синяков приказал мне получить задание от главнокомандующего ВВС и организовать его выполнение. Павел Федорович Жигарев дал указания разработать предложения для доклада Политбюро ЦК КПСС о создании в военно-воздушных силах подразделений, оснащенных стратегическими авиационными крылатыми термоядерными ракетами "Буря" и "Буран".

Необходимо было определить объекты стратегического значения на территории агрессора, вывод из строя которых парализует его военную промышленность. По качеству таких объектов нужно было определить необходимое количество ракет и сколько нужно создать подразделений (эскадрилий) для их уничтожения. Исходя из дальности действий и расположения объектов, следовало определить дислокацию эскадрилий.

Мне было разрешено привлечь по одному опытному старшему офицеру от моего управления и разведуправления. Я предложил полковника М. И. Алферова, заместителя начальника 1-го отдела Оперативного управления, и полковника И. И. Жданова, начальника отдела Разведывательного управления.

Мы определили 47 стратегических объектов военного промышленного значения, для чего нужно было сформировать 6 эскадрилий ракет и расположить их в районах с кратчайшим расстоянием до избранных объектов. Докладная записка в Политбюро ЦК КПСС с приложением карт целей, базирования эскадрилий их боевого состава была подготовлена в заданный срок. После согласия с подготовленными документами Павел Федорович предложил мне поехать к начальнику Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-полковнику Павловскому и попросить его завизировать документ.

Генерал Павловский, ознакомившись с материалами, сказал, что он будет согласен, если его завизирует командующий ракетными войсками маршал артиллерии Неделин. Последний, также изучив предлагаемый документ, сказал: "Я полностью согласен, так как надо иметь стратегические и баллистические и авиационные крылатые ракеты".

На Президиуме Политбюро ЦК КПСС было принято решение согласиться с предложением ВВС. Павел Федорович приехал после доклада довольный и сказал: "Теперь надо будет организовать выполнение. Этим займутся соответствующие начальники управлений. Ну, как вас отметить за проделанную работу?" Я ответил: "Прошу вас направить меня в войска. Пять лет тому назад такая возможность была, когда я окончил Академию Генштаба. Прошу вас на этот раз". Павел Федорович спросил меня: "А сколько вам лет?" Я ответил, что уже сорок второй пошел. "Наверное, уже поздновато ехать в войска?" Я ответил: "То говорили мне – еще молод, успеешь, а теперь – уже стар". – "У меня вопросов больше нет".

Получил от своего начальника задание на очередную проверку боеготовности авиации в Одесском военном округе и вылетел в Одессу. Закончив работу, был приглашен перед отъездом порыбачить на ставриду, но с командного пункта передали: позвонить в Москву, в Управление кадров. Сообщение было весьма радостным: "Главком назначил вас начальником штаба – первым заместителем командующего 30-й воздушной армией в Ригу. Но есть возможность в Киев". Я ответил, что как назначен, так я буду вылетать, тем более что я хорошо знаю командующего 30-й воздушной армией генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Миронова.

30-я воздушная армия в то время была самым большим объединением ВВС: два бомбардировочных корпуса, один истребительный, отдельная истребительная дивизия. Облетев все аэродромы и познакомившись с руководящим составом частей и соединений, а также с условиями базирования и установленного режима полетов на аэродромах, я смог осуществлять свои обязанности. Ежедневно к 17.00 дежурный расчет командного пункта докладывал мне план полетов частей, метеослужба представляла прогноз погоды на этот и следующий день. После этого я утверждал план полетов армии, и так было каждый день. В течение ночи и дня дежурный расчет следил за выполнением плана и за всеми изменениями. С командным пунктом была постоянная связь – днем и ночью.

Командующий воздушной армией приходил в свой кабинет в 8.00 утра и тут же обзванивал всех командиров соединений, а в ряде случаев – полков. В 9.00 он вызывал меня и спрашивал об обстановке. Зная, что он уже звонил в войска, я коротко докладывал основные вопросы. Когда он интересовался отдельными вопросами, я докладывал более детально, особенно если где-то произошло отклонение от планов полетов. В первой половине дня по необходимости докладывались текущие вопросы. Все описать трудно, тем более что часто текущие события требовали немедленного доклада для решения. При подготовке и проведении учений все подчинялось развитию обстановки.

В октябре 1956 года мы получили указание о подготовке к приему еще одной истребительной авиадивизии из ВВС Южной группы войск. Был составлен план организации дивизии, подготовки аэродрома базирования, организации тылового и специального обеспечения, связи и других вопросов ввода в строй в новом месте базирования.