А.Б. Мне это вспоминается так: до 93-го года преобладали "стиляги с Тишинки", то есть, было очень много людей ностальгического советского плана, расцвеченные характерами фильма "Место встречи изменить нельзя". Вот эти "развед-группы" и "милицейская интеллигенция", какие-то "шпионы" и "хулиганы" – вся эта эстетика в 93-м году стала отходить, она стала терять свои позиции. Потому что тот рынок, европейский и американский, который хлынул в Россию, очень быстро все вымывал: и сознание, и местные рынки, вообще все уничтожал. И люди, которые привыкли играть со своими образами, они, как азартные дети, стали хватать новые игрушки и примерять их на себя. И, если обычный обыватель примерял обувь на ноги, то заигравшийся в моду человек тоже самое сразу же примерял себе на голову. Такая игра в абракадабру и переиначивание была, и это работало как генерирование новых имиджей. Другой вопрос, что никто не предполагал, что вот это наводнение нового и иностранного, не только уничтожает былую ситуацию и атмосферу, но уничтожает и национальные особенности в стране, самобытность уничтожает. Если сейчас посмотреть какие-нибудь голливудские сериалы о захвате инопланетянами нашей планеты, то вся методика и действия там были примерно такими же, как те, что были проделаны с нами в девяностые. Скорее всего, многие из этих интервентов тренировались и воспитывались на таких фильмах. Предполагая по сценарию, что сначала они вбросят все самое завлекательное, самое лучшее из своих стран и тем самым разрушат быт России. Затем, когда мы изменимся, они станут диктовать и указывать, где наше место. А место и роли таковы, что мы должны стать рабами, очень мощно эксплуатирующими их достижения, и стать наркоманами-потребителями всего того, что они делают. Конечно, мы этого всего не знали.

М.Б. Возможно, но мне кажется, что продвинутая часть молодежи все-таки была ориентирована на британские стили, чем на "американизмы".

А.Б. Я вам могу сказать, что это не связано с британским "экспортом". Весь круг людей, который раньше играл в винтажных шпионов, разведчиков, и в образы кинофильма "Место встречи изменить нельзя" – до 95-го года их было очень много, но после 95-ого их стало совсем мало. И достижения, и культурные приоритеты этих людей не стали интересны новому поколению девяностых и нулевых. Даже соратников у Петлюры чем дальше, тем все меньше и меньше их становилось. И даже те ученики, которые были у меня в девяностые годы, они к 2000-м вообще источились. Все, что было интересно молодым художникам, которых я встречал – это копировать европейские и американские проекты. Они уже не хотели брать какие-нибудь исторические периоды России, им не был интересен ни соцарт как таковой, ни советский быт, им нужно было только копировать иностранные достижения. Я почему это говорю, мы, когда находились как раз на этом сломе времен и эпох, были такими наивными аборигенами, которые за стеклянные бусы отдавали свое самое сокровенное, отдавали свое время, свою способность радоваться, молодость отдавали за эти стеклянные бусы. И теряли то, что у нас было…

М.Б. Ну, это был все равно такой яркий момент горения в период с 92-го по 95-й год, когда под творчеством была своя материальная база в виде мест; были сквоты, были мастерские, тогда это еще не отнималось государством… Петровский утратил свою базу – и огромный субкультурный пласт оказался беспризорным. Оставались только клубные площадки, где перфомансы и модные показы были востребованы…

А.Б. Да, в клубах и сквотах это было возможно. Зимой 1993-го года мы показали первый перфоманс "Движение саванны" в московском "Манхеттен экспресс" – клубе с американским менеджментом, открывшимся в здании гостиницы "Россия". Заметной фигурой в клубном движении города была, конечно же, Света Виккерс и клуб "Эрмитаж". Света была художником, и она понимала то, что делаю я, в ней чувствовалось родство. И она сразу же говорила: "Андрей, делай, что хочешь. Вот тебе новый год – делай с ним все, что хочешь". Тогда как раз в Москву впервые приехали Дэвид Бирн и Хайди Холлинжер. И я могу сказать, что Света Виккерс давала площадки, как и Петлюра и ныне уже покойный Боря Раскольников у себя в "Третьем пути".

М.Б. Клубок отношений арт-центра "Третий путь" тоже многих объединил. Там произошло завершение этой коммуникации, всех разнородных элементов предыдущих периодов. Такой завершающий этап для плеяды деятелей восьмидесятых – "Третий путь".

А.Б. Я согласен с вами. Даже могу сказать, именно в "Третьем пути" я познакомился с огромным количеством людей, которые составляли когорту лидеров восьмидесятых годов. Именно у Бори Раскольникова они устраивали перфомансы, концерты, именно у него мы могли это увидеть. Не стоит забывать еще про галереи. Как я уже говорил, подобные показы-перформансы проводились не только на клубной сцене, но и галерейной. В "Розе Азора" Маша Цигаль начинала делать свои перфомансы, Федя Павлов-Андреевич делал там же свои колядки… То есть, это был тот самый круг "детей масловки", для которых я сделал перфоманс, на мой взгляд, очень смешной, "Цикл корякских вальсов". Потом уже это показывалось в ЦДХ, на первой выставке "Каникулы", когда галерея "Роза Азора" утвердила стиль галереи, занимающейся советским бытом и коллекционированием. И после этого уже пошли кукольные и другие галереи… Но они были первыми. Это были Люба Шакс, Лена Языкова и Марина Лошак, которые выросли из того треугольника отношений. И Саша Полежаев, и Володя Баранов были там же. Ну и, конечно, галерея "Аз'Арт", целенаправленно занимавшаяся модными показами, ориентированными на поддержку мифа о том, что мода в стране есть. Я сблизился с Инной Шульженко намного позже, чем описанные события, когда участвовал в галерейном показе как модель вместе с Пьером Дозе. Им тогда удавалось организовывать показы в различных пространствах, в том числе и на Пушкинской площади. Там был выстроен подиум рядом с памятником Пушкину и участвовало много знакомых лиц.

М.Б. Но это как бы "свои люди", а ведь были и менее знакомые, новые культрегеры, активно развивавшие клубную эстетику. Та же компания "Птюча", например.

А.Б. Я бы сказал, что ребята из "Птюча" занимались другим, интерпретировали заграничное и подавали по-своему. И это было хорошо и продвигалось через музыку и новые вкусы. "Птюч", как движение, сыграл большую роль в моей жизни. Во-первых, "Птюч" и Саша Голубев были той институцией, которая лично финансово участвовала в создании проекта "Снежная королева". И мы еще делали "Возвращение царской фамилии" для презентации нулевого номера "Птюча". Там же была статья со мной, и я был на обложке журнала. И через те практики, которыми мы руководствовались в те времена, "Птюч" и вся его команда смотрели, что вообще можно делать с клубами и что можно делать с такими тенденциями современного изобразительного искусства, как Бартенев. Когда они все это изучили, посмотрели и тесно потерлись и с Владиком Монро, и со мной, и с Петлюрой, вот тогда они открыли свой клуб "Птюч" и расширили свою деятельность.

Они перешли из состояния учеников сразу же в состояние людей, которые декларируют свои приоритеты. И они очень быстро сменили ориентиры. То есть они не отказались от всех от нас, от старшего поколения, но отдали семьдесят процентов материала молодежи, которая уже была проевропейской и проамериканской. Иногда, конечно же, благодаря авторитету Светы Виккерс, которая была какое-то время художественным редактором журнала, они возвращались к прошлой и местной канве. Но это только иногда.

М.Б. Помимо "Птюча" появился еще один трендсеттерский журнал "Ом", который пытался быть противовесом тому же "Птючу"…

А.Б. Григорьева я знаю с 91-го года, когда он был еще журналистом в газете "Аргументы и факты". И первый его самостоятельный проект, то есть редакторский, назывался, по-моему, "Арт-фонарь", который был приложением к "Аргументам". Как-то в один из номеров он позвал меня быть художником, когда я на ватмане выклеивал коллажи, это все сканировалось, и на этой базе делался макет газеты. Игорь, невероятно динамичный и очень любопытный ко всему происходящему вокруг человек, видел, что тут разворачивается "Птюч", и ему, как журналисту, хотелось делать больше.

Так он сделал журнал, сначала это был "Империал", потом "Амадей" и уже потом "Ом". Или я путаю последовательность, но он много делал…

М.Б. И так же, как и с "Птючем", тусовка журнала, да и само издание у нас привязывались к клубной локации. "Ом", на мой взгляд, был привязан к клубу "Титаник".

А.Б. В этих словах есть правда. Тусовки и журналы были связаны, и ведь "Ом" появился, когда наступил самый пик развития "Титаника" в середине девяностых. И там я тоже появился на обложке журнала в связи с тем, что праздновал день рождения и сказал Григорьеву: "Вот я праздную день рождения, давайте сделаем большую вечеринку вместе". Для меня вся эта история с нашими попытками модных изданий, ориентированных на вкус – это последний пример постсоветского выдоха. А вдоха за этим так и не произошло. Ну это и понятно. В 1996-м году в Россию хлынули международные журнальные бренды и огромный по мощи паблиш-хаус. И они просто уничтожили многие российские издания. Тогда же появился певец Шура со своими выбитыми зубами и "непокорными", пошла кислотная эстетика в абсолюте… И она своей кислотой окончательно выжгла все, что состоялось в восьмидесятые годы. И остался только Петлюра… С Пани Броней… Пани Броня была музой, как вот это называется у корабля…?

М.Б. Там где букшприт? Обычно это называется носовой фигурой, но в рамках морской терминологии она называется гальюнной, потому что находится там, где у корабля самое важное, корабельный туалет. Саша, тяготеющий к панк-эстетике, несомненно, порадовался бы такому сравнению.

А.Б. Да, вот обычно там располагалась какая-нибудь фигура русалки или богини, а Пани Броня была настоящей богиней этого корабля.

И до того, как это все произошло, в 93-м году мы, то есть я, Андрей Бартенев, и Саша Хромов, мой директор, стали сотрудничать с Наташей Шарымовой. Наташа вернулась из Нью-Йорка, будучи диссиденткой первой волны; она уезжала из страны вместе с Довлатовым, с Бродским. Довольно-таки большой период своей жизни прожила в Нью-Йорке, и когда она приехала в Москву, как журналист "Голоса Америки", то посмотрела "Ботанический балет", показанный нами. Кто-то из ее окружения сказал: "Бартенев, слушайте, в Америке все художники с шестидесятых годов практикуют перфомансы, зарабатывают на этом деньги и на эти средства содержат себя и свои проекты". И вот тогда, в 93-м году, благодаря Наташе Шарымовой наш "Ботанический балет" поехал во Франкфурт-на-Майне на фестиваль Museumsuferfest.

Мы были приглашены этим фестивалем, и это была, конечно, не Юрмала. Потому что Юрмала 92-го года была намного круче, нежели Франкфурт 93-го. Но Франкфурт был для меня уникальным путешествием, был представлен огромный каскад музеев, это были разные музейные коллекции. Больше всех меня потряс музей, где экспозиция была составлена из исследований африканских племен. Там были объекты, очень похожие на мой "Ботанический балет" и на то, что я делал в "Движении саванны". Какие-то странные африканские племена, представители которых плели из листьев конструкции на каркасах, все это было выбелено светлой глиной, и расписано соком красных плодов. Рисунок был настолько примитивен, настолько был похож на мои движения и мои рисунки, что я, конечно, был обрадован. И подумал, что во мне живет подсознательное прошлое и, возможно, в каких-то предыдущих жизнях я был связан с этими африканскими племенами. Вы знаете, я всегда чувствовал, что снежные пустыни похожи на пустыни песочные, хотя никогда не видел их в своей жизни, не был ни в какой саванне, но я чувствовал, что вот эта пустота и вот эти снежные дюны точно должны быть похожи на песочные.

Во время этой познавательной поездки случилось вот что. Человек, который руководил Museumsuferfest, придумал, что русский художник обязательно должен рассекать волны Майна на небольших военных кораблях вместе со своими объектами. Для этого были приглашены американские морские пехотинцы с местной военной базы, и их босс сказал, что теперь они объекты подчинения вот этого ненормального русского. Это были супер красивые, накачанные американские пехотинцы. Виолетта Литвинова, Маша Круглова, Настя Игорева, Саша Хромов, Наташа Шарымова – вся наша группа была одета в какие-то одни объекты, а пехотинцы в другие. Я был, конечно же, в объекте "Дядька Чернослив". Все погрузились на небольшие быстроходные корабли и курсировали по Майну в день открытия и в день закрытия этого фестиваля.

М.Б. Солдаты были рады такому соучастию?

А.Б. Солдаты были в восторге. Мы еще показывали перфоманс – делали парад этих объектов по центральной набережной; ну, так все подобное делали, и кого там только не было, даже всевозможные цирки.

М.Б. Проблемы с отсутствием языковой практики мешали интегрироваться в не русскоязычное пространство?

А.Б. Я могу сказать, что мой английский язык, несмотря на то, что у меня всегда были пятерки в школе, был отвратительный. Я практически вообще не говорил. Но мой директор Александр Хромов великолепно знал язык, и это все спасало, никогда не возникало никаких недоразумений. Но в Европе в девяностые годы я, конечно же, шел как экзотика, как черная икра. Мы брались за все, что предлагалось делать, и с 95-го года было очень много сделано в Англии, в Лондоне. Получилась большая практика, и она была разносторонней: и преподавание, и перфомансы, и выставки.

М.Б. Вы ощутили на себе подход западных институций, их подход к художникам издалека и тягу к народному и экзотичному?

А.Б. Да, конечно же, безусловно! Чем экзотичнее, чем неожиданнее и чем народнее и самобытнее художник, тем больше шансов у него попасть во все эти европейские, британские фонды. Ведь многие образовательные программы выполняли функцию культурной диверсии. То есть когда нечто экзотическое из какой-нибудь экзотической страны показывалось местным профессионалам, то местные профессионалы быстро все снимали, переводили все это в коммерческую плоскость и делали качественную адаптированную продукцию для местных. А экзотический художник возвращался обратно в свою самобытную страну. Если, конечно, он не натурализовался на месте и не продолжал свою деятельность в канве местных интересов и культуры. И это как раз одна из мотиваций, почему Петлюра успешен до сих пор со своими перфомансами, его рассматривают как некую коллекцию, которую нужно и должно изучать. И на меня тоже смотрели, как на некую коллекцию, на некий язык, который нужно изучать и делать свои цитаты для европейской и американской культуры. А мы все были такими "детьми перестройки", даже такой термин официальный был, под него попали не только восьмидесятые, но и те, кто что-то делал в первую половину девяностых. Но этот тренд не мог быть вечным, и в итоге интерес к нему иссяк.

М.Б. По поводу пребывания за границей. Вы обращали внимание на стрит-луки, как люди одеваются в разных городах?

А.Б. Ну, самое главное, что в крупных городах действительно нет единообразия, все одеваются по-разному… При этом всегда есть моменты, когда одно уместно, другое не уместно, и если ты следуешь моде, то ты должен следить и лавировать…

М.Б. И раз уж речь у нас опять зашла о моде, то мне вспомнилось, что некогда газета Guardian обозначила вас почему-то "король китч-кутюр"… Ну, вас так назвали. А как вы сами относитесь к китчу?

А.Б. Прекрасно. Если это веселящий газ, то я всегда готов им дышать.

М.Б. И последнее, что хотелось бы уточнить. Где по-вашему пролегает грань между лайфстайлом и перформансом, перформансом в виде жеста и театрализованным показом альтернативной моды? Я имею в виду только тот пласт людей, сформировавшийся в это необычное перестроечное время, когда вся страна погрузилась в какое-то труднообъяснимое представление, а многие политики сами стали похожими на художников-перформансистов. Включая даже первого российского президента, Бориса Николаевича Ельцина.

А.Б. Мне сложно судить о всех, но у меня все делалось по наитию. Я совсем тогда не знал про практики перформансистов "Флюксус", даже не задумывался о разнице между перформансом и хеппенингом – все, что я делал, творилось как интуитивная разведка боем. В основе эксперимента лежал принцип синтетизма: архитектура, скульптура, мода, театр, рисунок и балет. В итоге получался арт-перформанс. Таким каким я его постиг, каким сформировал из бурлящего внутреннего мира, и сам стал его носителем. Я не сопротивлялся этому. Грань между перформансом и моей личной жизнью практически стерлась. Я стал цветком, который надо было всем опылять, а он, оплодотворенный, разрождался снежно-пушистым кроликом Бонч-Бруевича. Миф и сказка обязательно в этом всем присутствовали.

Бруно Бирманис

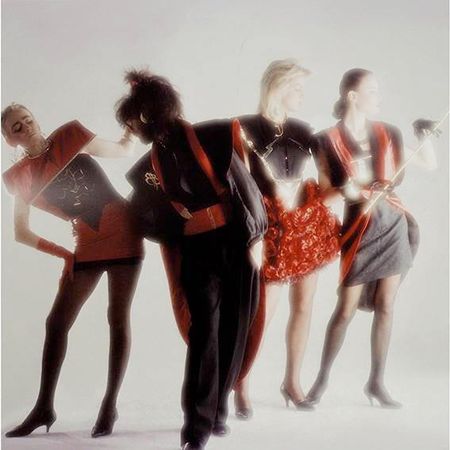

7. Бруно Бирманис и одна из его первых коллекций. Рига. 1987 Фото из архива Светланы Куницыной

Художник-дизайнер, один из пионеров альтернативной моды в Прибалтике, основатель Ассамблеи неукрощенной моды в Риге, просуществовавшей рекордное количество лет, пережив советскую индустрию моды и несколько попыток перезапуска постсоветской.

Б.Б. Поскольку отец у меня актер, а мать телевизионный журналист, то с детства мне было предопределено двигаться в этом направлении. Осознавать окружающее я стал, наверное, все-таки со школьного возраста, когда учился в самой образцовой и престижной по тому времени школе номер один города-героя Риги. В этой школе училось множество партноменклатурных и творческих отпрысков. Уже во втором классе меня задержали за курение, и я прослыл бандитом. А школа была с математическим уклоном, там учили строго. Дома же атмосфера была, напротив, полубогемной, и я рос практически беспризорником из-за занятости родителей. Но уже после восьмого класса, в 1978-м году, я сбежал в декоративно-прикладное училище. Характеризовать это заведение может то, что в ней преподавали русский язык как бы факультативно, несмотря на то, что шли семидесятые и было это в СССР. Но во время учебы в школе формировалось мировоззрение, свободное творческое мышление, совсем не советское.