А.П. Счастье, на то и счастье, что не бывает долгим. Где-то уже в 1995-м году лужковская кепка повернулась вспять, и к нам начали приезжать таганские братки, информируя о скором выселении. Милиция не могла ничего сделать. Всю территорию власти решили попросту продать. И несмотря на то, что покойный ныне Ролан Быков давал некое покровительство своего фонда и помогал писать письмо в милицию, собравшее около 10000 подписей, в том числе Пугачевой, нас попросили на выход. На территорию заехало объединение с говорящим названием "Петровское подворье". Там бывшие функционеры были, неконфликтные, чертежи читать умели, просто пробный шар от Лужкова. Эти люди больше всего боялись открытого противостояния, особенно шумихи в прессе. Они начали тихо давить на мозг художникам, и те, кому было куда съезжать, потихонечку съезжали. Отрубили свет, воду. Ребята, которые состояли в коммуне, продолжали находиться на территории, подключаясь к энергоресурсам соседних домов. Была построена баррикада, и в таком положении сквот просуществовал еще год. Последняя на памяти акция была связана с выпуском в свет очередного шедевра Ильи Васильевича Глазунова и его академии, "Все святые". Мы тогда собрали около сотни известнейших "альтернативщиков", каждый сам себе придумал образ, нарядились. Я выступил в роли художника с палитрой в виде жопы, а вместо кисти – палочка с какашкой. Устроили прощальную фотосессию, напечатали баннер 4x2 метра, и, как послание Лужкову, повесили на Васильевском Спуске. Провисел он два дня.

М.Б. Я помню, мы с Гариком выступали в роли Дэд Морозов. Он был ментовским, а я загробным. В кожах, галифе и ботфортах путанских.

А.П. А уже потом нам дали подвал и квартиру для Брони неподалеку от Петровского. Нам обещали, что после реконструкции на месте Петровского будет "Заповедник искусств". Но, на тот период никто из тех, к кому я обращался, не захотел нас поддержать. Так развалилось объединение творческих, красивых людей, которых я долгое время собирал с большим трудом. Это был 1996-й год. Я решил, раз уж остался практически один, надо учиться выживать и отбиваться в новых условиях. Наступило кризисное время. Однако в западной прессе появлялись многочисленные статьи о Петровском. В итоге мы с Броней попали в книгу самых эпатажных личностей XX века, вместе с Сальвадором Дали и Ниной Хаген.

М.Б. Но вместе с Петровским тема показов не умерла, несмотря на снос почвы и технической базы.

А.П. Когда закрыли Петровский, то выезды участились: я начал участвовать в западных фестивалях с показами по всей Европе – в Вене, Берлине, Париже, обо всем и не расскажешь. Меня стали приглашать в жюри фестивалей авангардной моды, наряду с западными звездами. Помню, был курьезный случай. Нас в конце девяностых пригласили в жюри в Тбилиси на мероприятие, которое позиционировалось как связанное с авангардной модой. Организовывали его местные комсомольцы, которые говорили, что фестиваль делается для развития местной ситуации и, мол, у вас уже все девки в джинсах и коротких юбках ходят, а у нас еще есть пережитки прошлого. В жюри пригласили Эндрю Логана, Пьера Ришара и меня. "Ла-Ре" поехали, как участницы. Были еще молодые ребята, ставшие ныне известными дизайнерами. Приехали и выяснили, что организаторы не заплатили за гостиницу, где нас и наши вещи взяли в заложники.

Разбираться приезжал посол, вещи отдали, но мы проспали практически два дня на улице. Бардак с использованием модной темы и организацией мутных мероприятий тогда процветал и в Москве. Но, не смотря на это, что-то удавалось сделать и ездить за границу. Там никогда даже к самым эпатажным выходкам особо не было претензий.

М.Б. Пожалуй, никто не мог предположить, что такой эпатажной выходкой заграницей станет присуждение Брони титула "Альтернативная мисс Мира". Как это случилось?

А.П. В 1997-м году Эндрю Логан приехал сюда в очередной раз в поисках красивых людей. Пообщаться. Я подумал, что скучно "Мисс Альтернатива" происходит: геи, лесбиянки… И понял, что хочу расширить им понимание альтернатив, хотя отдавал себе отчет, что это действие для сексуальных меньшинств. А Броня всегда говорила, что она девственница, разве не она настоящая "Мисс Альтернатива"? И я попросил Бартенева передать Логану, что если он не против, мы бы хотели представлять "Мисс Альтернативу" от России. И он согласился. Мой друг, сын режиссера Леонида Марягина, Саша купил нам билеты с Броней – если б не он, то ничего бы и не случилось.

Я взял с собой костюм тореадора, а что показывать, не знаю. На первый выход нужно было показать "дневное" платье. Я вспомнил памятник "Родине-матери" Вучетича в Волгограде, который дал бабе меч в руки, и назвал первый образ "Мать героина". И создал похожий образ. Броня вышла с мечом, в платье Кристиана Диора из золотой парчи, в маске, снятой с ее лица, а на голове у нее был скальп, отпиленный с детской куклы, и я ее в таком виде направил вместо подиума на жюри. Если сначала на нас смотрели с недоумением, мол, что это за вонючки такие, то после первого выхода все были в шоке, гадали, кто такая Броня.

Для второго выхода, я надел на Броню костюм русалки, сшитый за ночь на квартире у друзей, а сам вышел в образе водяного. Получилось, что чувак в летном костюме и ластах вытащил откуда-то русалку в сетке. Костюм у нее весь был вышит золотом: лобок, соски, парик из проволоки медной, во рту зеленая ветка. Наподобие тех, что вешали в бане. Цветы торчали отовсюду – во рту, в жопе… Мой образ дополнили ласты. Нарастало безумие, а чего-то все равно не хватало.

Для третьего выхода я как раз использовал костюм тореадора. Купил шикарный плащ к нему, купил на Портабелло жабо. Практически из пустоты родилось название "Розовая мечта слепого музыканта", к которой осталось найти музыку. И, как по волшебству, слышу в магазине музон Gipsy Kings.И вот настал наш главный выход. Я вышел в костюме тореадора, на ногах были розовые сапоги. На Броню надел дорогущее венчальное платье, натер огромный кок. Публика сначала думала, что она трансвестит. Меня вывели под руку, как слепого, – в розовых очках – и посадили на стул. Я взял гитару, и тут заиграли Gipsy Kings.Вышла Броня, все увидели ее лицо и поняли, что это бабушка. И дите вечное неувядающее. И она пошла с таким наивом кружиться… Как кукла в пачке. Это был настоящий пиздец! Случился выстрел. Потом Катя Голицына рассказывала: "Смотрю, народ в зале и плачет, и смеется". Это был новый для них жанр – советский народный наивняк. И к нам все начали толпами подходить: музыканты, гости, кто-то говорил, но я даже и не понимал, о чем это они. Когда объявили, что "Мисс Альтернатива-98" – пани Броня и Логан потащил ее на сцену, я опять ничего не понял. Там все дизайнеры известные в жюри, музыканты, Мик Джаггер должен там быть. Вручили титул, фотографируют, свистят, хлопают…

М.Б. Как трансформировалась идея твоих модных показов после Петровского?

А.П. Все перформансы, которые я делал в конце девяностых, сводились к тому, чтобы показать качество идеи и материала. И на смену авангарда пришло понимание вневременного, которое гораздо шире и повторяется, возвращаясь. От авангардных действий осталась специфика выжимки чистых эмоций. Так и случился огромный проект "12 месяцев", в который поместилась практически вся повседневная мода СССР. По сути, это была империя в вещах – XX век. Империя, которую никогда не вернуть. В этот цикл были включены многие ранее заготовленные коллекции.

В историю "Солнечные цветы" вошли вещи из моей коллекции с мотивом цветов от начала до конца века. Платья, рубашки, шляпы с цветами, предметы для удержания тепла. Все вещи я уже распределил по годам: от романтического понимания этой темы в двадцатые годы до девяностых, когда мотив цветов приобрел некоторую вульгарность.

Затем была история "Последнее танго", куда вошли вещи со времен первой волны эмиграции, диссидентов до последней волны, которая проходила на моей памяти. Коллекция состояла из черных и белых вещей, как некий "полосатый рейс". Образ последнего танго и запах последнего обеда в ресторане перед тем, как покинуть Родину, старался передать всеми средствами. Музыкальное сопровождение соответствовало: "Здесь под небом чужим", в духе Вертинского, "Кто послал их на смерть", про людей которых колбасило от бегства из родных мест. Песни диссидентов и Аркадия Северного.

Следующая история – "Шпионские страсти", в которую вошли предвоенные костюмы. Напряженные образы людей в униформе разных служб, стукачей в гражданке, с сохранением определенного лица и умения их носить. Форма к этому обязывала. В давние времена – это умение называлось выправкой, умением "носить лицо", правильно держать плечи и попку.

"Мертвый разведчик" тоже был прощупан от Первой Мировой до Чечни.

Вещи были зеленые, камуфляжные. И женщины всю историю машут платочками, только материалы платья меняются: от черного платья из кримплена до Версаче, в котором в девяностые приходили телки на похороны, жены каких-то кабанов, в ботфортах и черных платьях с блестками. Все машут с надеждой, а получают обратно фотографию или бокс. Запах у этого всего одинаковый: что у летчика в куртке из козьей кожи, что у "афганца" в кроссовках "Адидас".

Каждая история – это музей. Через такие блоки я и закрывал XX век. Этот проект я закончил за один год. Начал его первого января 2000-го, а закончил в январе 2001-го года. Каждый месяц показывал по одной истории. У этих историй точно нет финала, я до сих пор дополняю их новыми экспонатами. Мелкие проекты сейчас делать совсем не интересно, когда есть материал на фундаментальные, а это все очень высокобюджетно.

Я готовлю историю из всего, что собирал. А это огромный музей вещей, инсталляция длинною в жизнь. С двухтысячного года я сотрудничаю с Робертом Уилсоном, и последний наш совместный проект прошел на биеннале в Валенсии, где я делал инсталляцию "От белого к черному", скомпонованную из платьев и обуви. Я работаю с крупными инсталляциями, а это не продашь, но можно показывать. Андрей Бартенев написал в своей книге, что Петлюра войдет в историю искусства как исследователь человеческих отходов. Я же сам себя считаю чемпионом мира по мусору. Выезжая в любой город, я за неделю сгребал местный мусор, и делал с ним шоу, как было в Граце. Бытовой мусор на самом деле – многогранная тема, по состоянию которой возможно определить и состояние культуры страны в целом.

М.Б. А в послесловие…

А.П. Ну что ж. Была коммуникация, она дала свои корни, отростки. Всем есть, что вспомнить. Даже сейчас встречаются люди, которые относят себя к кругу Петровского, вспоминают его, как место первой встречи. Люди, которые реально любили, уважали Петровский, как событие, относятся к нему с почтением и вниманием. Некоторые пишут монографии и даже спрашивают разрешения сослаться на мою скромную персону, как на учителя, указавшего направление в развитии.

Или вот недавно иду по улице, какой-то мужчина: "Ой, Александр Ильич, а можно я вас угощу". Я сразу в отказ, мол, я ресторанов не посещаю". А он: "Поймите меня правильно, я маленьким вместе с мамой ходил на Петровский, просто как дань уважения"… Даже те мажоры, которые выросли в округе, живут легендами об этом месте. Значит, все-таки положительный момент от процесса имеется. Заходил на неделю российской моды – а там половина людей либо приходили на Петровский, либо начинали как перфомансисты.

Многому свойственно возвращение; сейчас же такое время, когда бюрократов и моральных уродов становится больше в прогрессии, значит, скоро будут проявляться и нормальные люди. Конечно, им будет гораздо сложнее, чем нам, потому что на тот период были люди, обладающие разнообразным опытом, и все они объединялись в рамках общей коммуникации. Но что-то обязательно будет.

Андрей Бартенев

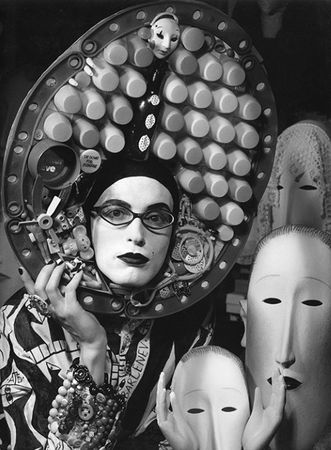

6. Андрей Бартенев, 1990 год. Фото Андрея Безукладникова

Художник-перформер, активный участник клубно-богемного андеграунда девяностых. Автор десятка костюмированных шоу и моделей-конструкций в коктейльном духе "Оскар Шлеммер встречает Александра Родченко, а Дягилев Мейерхольда".

А.Б. Представьте себе Норильск, почтовый ящик с крупным предприятием металлургической промышленности. Место, где добывают и производят никель. В этом уникальном регионе я родился и жил достаточно долго. Город представлял из себя некую коммунистическую мечту, такой трудовой град-сказка. В семидесятых, наверное, он достиг своего расцвета и наибольшего соответствия эталонным ожиданиям. Называлось это все "город образцового содержания". И, несмотря на то, что он находился на полуострове Таймыр, туда свозилось и стекалось много разного: была своя культурная жизнь, в которой участвовали те, кто ехал на Крайний север за повышенными зарплатами и те, кого выпускали из близлежащих тюрем. Было свое северное норильское телевидение, Театр Юного Зрителя, драмтеатр имени Владимира Маяковского, где начинал свою карьеру Иннокентий Смоктуновский, кинотеатры и местная филармония. Была студия документального кино.

Архитектура располагалась на фоне сказочных зимних пустынь. Построено многое было и в тридцатые годы, и в пятидесятые, в стиле сталинского неоклассицизма, и, как теперь мы уже знаем, данная территория так же являлась одним из отделений развитой сети ГУЛАГа, уложившая сотню тысяч безымянных человек в одной погребальной яме на горе Шмитихе. Но об этом в период моего детства никто в городе даже не слогал каких-то мифов. Город захватывали другие события. По нему, помимо жителей, гуляли неплохо зарабатывающие приехавшие рабочие, строители и выпущенные уголовники. Последним улететь сразу из города было достаточно сложно, девать себя некуда и они прогуливали все, что у них было в достаточно дружелюбном и миролюбивом настроении. Хотя амнистии, приуроченные к юбилейным датам, порой и выливались в какой-то мелкий криминал. Подойдет к тебе такой разбойничек и скажет: "Ой, какая на тебе замечательная рубашечка, как она мне нравится. Да и ты мне нравишься тоже, пойдем со мной!.."

Но стоит отметить, что доброжелательность преобладала, и, несмотря на то, что город представлял из себя удаленную закрытую структуру, само сообщество в городе было невероятно интернациональным, конфликтов на национальной почве никаких не было. Дружелюбие – это вообще типично северная черта. Вместе жили рабочие и ссыльные, финны, строившие спецобъекты, эстонцы, которые жили этажом выше, и татары – этажом ниже. Кого там только не было…

Местные, вылизанные пургой сказочные пейзажи, требуют отдельного описания. Снег лежал девять месяцев в году, в три месяца умещались весна, лето и осень, а потом опять снег в сентябре. Зимние ночи придавали снегу сказочный ультрамариновый оттенок. В нем отражалось черное небо круглосуточной полярной Ночи. Дневного света в "полярную ночь" не было подолгу, но вместо солнца светился снег. И эта зимняя сказка светящегося снега тянулась по несколько месяцев. И было северное сияние, полярные совы, бакланы и чайки. Полярные олени, которые иногда проходили через город… Коров там не было, и когда я увидел впервые коров, то радостно закричал: "Мама, смотри какие большие собаки!"

Из быта вспоминается проживание в коммуналке, где с детства меня окружали вертолетчики, одетые в синюю униформу и фуражки с кокардами. Форма была красивая, но пилоты выглядели особенно шикарно в унтах на собачьем меху и цигейковых летных куртках. Гражданские почти круглый год носили крытые шубы, меховые шапки и валенки. Унты в бисерной расшивке зимой не спасали, только толстые валенки и многослойные шерстяные носки. Про себя я помню, что категорически требовал себе армейский ремень со звездой к шубке, и серьезно относился к тому, в какой рубашке пойти в детский сад. Предпочтение отдавалось рубашкам в горошек, и раппорты с кружочками импонировали больше, чем квадратиками.

М.Б. Полька дот стиль. Вы были с детства модником?

А.Б. С модой это все, конечно, было мало связано, но могу сказать, что две страсти у меня с детства были точно: лепить из снега и лепить из пластилина. Снежные фигуры производились по каким-то стандартам, а вот пластилин – это была отдельная тема. В первозданном цвете он редко попадался, чаще это была перемешанная серая масса, которая в детских садах переходила по наследству от одной группы юных скульпторов к последующей.

Вся моя будущая практика с объектами выросла из этого увлечения. Мама тогда шила себе и своим подругам на швейной машинке "Зингер" платья, в доме было полно модных журналов – они все проходили мимо моего внимания. Но я осознавал, что такое одежда: брюки сидят на талии, галстук завязывается на шее, платье сидит на плечах. Мне было понятно, где ставить ремешок, где крепить конструкцию иначе, но тема конструирования проистекала для меня из другого. Я резал эти мамины журналы и склеивал их в коллажи прямо на полу нашей комнаты. И на огромном ковре, подаренном дедушкой, выкладывались композиции с ролевыми сценариями борьбы добра и зла.

Какое отношение это все имело к моде? Архитектура изрезанных страниц меня воспитывала, и это все в дальнейшем перетекло в конструирование объектов, где немалую роль играло тело человека, на которое эти объекты закреплялись. И поскольку движение этих объектов было необходимо, то все это естественно вылилось в постановку перформансов. Опыт тренировки на пластилине и снежной скульптуре руками был усвоен и доведен до автоматизма. Детские игрушки в виде танчиков быстро отошли в былое, и мои любимые игровые истории касались барочных замков с персонажами в париках, которые курили большие толстые сигары и носили круглые очки.

М.Б. То есть тогда уже что-то началось с историями и сценами?

А.Б. Момент сознательных действий и построения образов с внутренней драматургией случился гораздо позднее. А это все еще были семидесятые, школьные годы. И образы интуитивно брались откуда-то из прошлой жизни, поскольку реальность к подобному фантазированию не располагала. Это были информационные модули о каких-то поездках в каретах с лошадьми, которых, как и коров, на нашем севере не было. В школе, когда у меня появилась серо-синяя шерстяная форма, и куда я притопал в валенках, я прослыл хулиганом. Поведение стабильно было "неуд", в какие-то рамки я не укладывался. Преподавателям приходилось прилагать усилия, чтобы меня как-то приструнить. Получилось это только в виде съемок в передаче "Непоседа" на местном телевидении. Это было про меня. Я всегда находил, чем занять себя помимо учебы: гонял на санках с дворовыми собаками, много времени проводил в кинотеатре. Очень сильно впечатляли японские полнометражные мультфильмы: "Корабль-призрак", "Кот в сапогах и кругосветное путешествие". Я покупал билеты на несколько сеансов и переходил из одного зала в другой, насколько это позволяли средства.