Многие упрекают меня в сильной привязанности к свету; да, я люблю его, я жажду балов, выездов, шума, толпы, но я люблю их, как угар, как опьянение, как свободу. В толпе мне дышится свободнее. Вы, все вы, взлелеянные родительской, нежностью, вы не поймете меня! Вы возвращаетесь домой весело, спокойно, есть кому порадоваться вашими успехами, есть вам с кем посоветоваться, есть кому вас приголубить, когда вы обманетесь в надежде, - а я дома более одинока. чем в свете: зато, с каким стесненным сердцем я всегда возвращаюсь домой. Нет, поверьте мне, не завидуйте, а главное не осуждайте тех, которые кажутся слишком привязанными к свету, - это верная примета, что нет им отрады дома! Конечно, есть исключения во всем. Но я, признаться, и сама иногда удивлялась тому благотворному влиянию, которое имело на меня многолюдное общество; бывало, дома грущу, плачу, терзаюсь, - а войду в танцевальную залу и многое уже забыто; все угрюмое, все холодное осталось за порогом дома, и я становилась веселой, беззаботной, почти счастливой, хотя и была уверена, что за всякий миг удовольствия, за каждый приятный танец я расплачусь слезами, наслушаюсь горьких упреков и обидных выражений, и, несмотря на это, я не пропускала ни одного бала, обеда, вечера, гулянья, театра; с восторгом принимала все приглашения, даже и на скучные карточные вечера, лишь бы не просидеть дома в семейном кругу.

В это самое время вошло в моду заведение московских искусственных вод. Прасковье Васильевне предписал доктор пить какую то воду; само собой разумеется, что я всегда была готова сопровождать ее, как бы поздно ни легла накануне, только бы не пропустить случая поглазеть на толпу и себя показать. Несмотря на мое почти неучтивое равнодушие к московским франтам, архивным юношам и студентам, рой их увивался около меня. Ни одного имени, ни одной физиономии тогдашних моих поклонников не осталось в моей памяти, один только Николай А[лексеев] зажился в ней и то потому, что раз за него мне жутко пришлось от Прасковьи Васильевны. Как то раз за ужином у тетки моей Хитрово он мне декламировал памфлет на водяное общество и умолял меня не выдавать его. "Я буду нема, как рыба", отвечала я.

Возвратясь домой, Прасковья Васильевна ужасно разбранила меня за это сравнение. "Нема, как рыба", повторяла она, расхаживая по комнате, с поникшею головой и опущенными руками: "Да как ты могла так выразиться? Что он о тебе подумает! Откуда ты набралась таких сравнений? Она сравнивает себя с рыбой!.. Как это мило, как благопристойно!"

Как ни ломала я свою боярскую голову, чтоб попять, что есть предосудительного в выражении моем быть бессловесной, как рыба, - решительно не добилась.

С этого вечера тетка запретила мне пускаться в длинные рассуждения с А[лексеевым] и даже танцовать с ним; как ни представляла я ей, что не он, а сама я сравнила себя с рыбой, все было напрасно и запрещение не снято. Что же придумала я? Я очень близорука, но Прасковья Васильевна в сравнении со мною просто слепа, и как ни сильны стекла ее лорнета, он ей также полезен, как пятое колесо карете, и вот на ее глазах, нисколько не стесняясь, я по три, по четыре танца в вечер танцевала с А[лексеевым] и когда, бывало, она подзовет меня к себе и сделает узаконенный вопрос: "с кем ты танцуешь, душенька" я не запинаясь, аккуратно всякий раз давала своему неизменному кавалеру другую фамилию; то величала его Ивановым, то производила его в Александровы, Платоновы, Федоровы, одним словом весь календарь перешел в его имя и она, вперя в него свой тусклый взор и бесполезный лорнет, говорила с добродушной улыбкой: "он кажется очень порядочным, какая разница с этой дрянью А[лексеевым]!" А я, возвратясь к нему и помирая со смеха, поздравляла его с лестной переменой мнения о нем тетки и с новой его фамилией.

Да, нечего сказать, была я ветрена и неосторожна, но меня так несправедливо угнетали и притесняли дома, что, вырываясь на божий свет, я веселилась, как сумасшедшая и подсмеивалась над своими аргусами. Я воображала, что этим нашла верное средство изобличать их фальшивое обращение со мною, не размышляя, повредит ли мне самой или нет моя необдуманность. А ведь мне все равно доставалось дома: была ли я весела - я кокетничала; задумчива - я прикидывалась несчастной, загнанной; пусть же повеселюсь, говорила я себе, да к тому же посмеюсь над ними!

IV

Первое знакомство с М. Ю. Лермонтовым. - Наружность его. - Его характер. - Шутки и забавы над ним. - Первые стихотворения Лермонтова, посвященные мне. - Путешествие на богомолье в Троицкую Сергиеву лавру. - Слепой нищий и стихи Лермонтова. - Разговор о будущности поэта. - Экспромты и эпиграммы Лермонтова. - Любовь и ревность. - Разлука.

1830 г.

В Москве я свела знакомство, а вскоре и дружбу с Сашенькой Верещагиной. Мы жили рядом на Молчановке и почти с первой встречи сделались неразлучны; на водах, на гулянье, в театре, на вечерах, везде и всегда вместе. Александр Алексеев ухаживал за нею, а брат его Николай за мною, и мы шутя называли друг друга "belle soeur".

Меня охотно к ней отпускали, но не для моего удовольствия, а по расчету: ее хотели выдать замуж за одного из моих дядей - вдовца, с тремя почти взрослыми детьми, я всякий раз, отпуская меня к ней, приказывали и просили расхваливать дядю и намекать ей о его любви.

Он для своих лет был еще хорош собою, любезен по-своему, то-есть шутник (чего я никогда не терпела ни в ком) и всячески старался пленить Сашеньку, слывшую богатой невестой; но обе мы трунили над стариком, как говорится, водили его за нос, обе мы давали ему несбыточные надежды на успех, она из кокетства, а я из опасения, чтоб меня не разлучили с ней, и мы сообща все проволочки, все сомнения, все замедления сваливали на бессловесную старушку, мать ее.

У Сашеньки встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Он учился в Университетском пансионе, но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье, и на вечерах; все его называли просто Мишель и я так же, как и все, не заботясь ни мало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал и я грозила отрешить его от вверенной ему должности.

Один раз мы сидели вдвоем с Сашенькой в ее кабинете, как вдруг она сказала мне: "Как Лермонтов влюблен в тебя!"

- Лермонтов! да я не знаю его и, что всего лучше, в первый раз слышу его фамилию.

- Перестань притворяться, перестань скрытничать, ты не знаешь Лермонтова? Ты не догадалась, что он любит тебя?

- Право, Сашенька, ничего не знаю и в глаза никогда не видала его, ни наяву, ни во сне.

- Мишель, - закричала она, - поди сюда, покажись. Catherine утверждает, что она тебя еще не рассмотрела, иди же скорее к нам.

- Вас я знаю, Мишель, и знаю довольно, чтоб долго помнить вас, - сказала я вспыхнувшему от досады Лермонтову, - но мне ни разу не случилось слышать вашу фамилию, вот моя единственная вина, я считала вас, по бабушке, Арсеньевым.

- А его вина, - подхватила немилосердно Сашенька, - это красть перчатки петербургских модниц, вздыхать по них, а они даже и не позаботятся осведомиться об его имени.

Мишель рассердился и на нее и на меня и опрометью побежал домой (он жил почти против Сашеньки); как мы его ни звали, как ни кричали ему в окно:

Revenez done tantôt

Vous aurez du bonbon.

но он не возвращался. Прошло несколько дней, а о Мишеле ни слуху, ни духу; я о нем не спрашивала, мне о нем ничего не говорила Сашенька, да и я не любопытствовала разузнавать, дуется ли он на меня или пег.

День ото дня Москва пустела, все разъезжались по деревням, и мы, следуя за общим полетом, тоже собирались в подмосковную, куда я стремилась с нетерпением, - так прискучили мне однообразные веселости Белокаменной. Сашенька уехала уже в деревню, которая находилась в полутора верстах от нашего Большакова, а тетка ее Столыпина жила от нас в трех верстах, в прекрасном своем Средникове; у нее гостила Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком своим Лермонтовым. Такое приятное соседство сулило мне много удовольствия, и на этот раз я не ошиблась. В деревне я наслаждалась полной свободой. Сашенька и я по нескольку раз в день ездили и ходили друг к другу, каждый день выдумывали разные parties de plaisir: катанья, кавалькады, богомолья; то-то было мне раздолье!

В Это памятное для меня лето я ознакомилась с чудными окрестностями Москвы, побывала в Сергиевской Лавре, в Новом Иерусалиме, в Звенигородском Монастыре. Я всегда была набожна, и любимым моим воспоминанием в прошедшем остались эти религиозные поездки, но впоследствии примешалось к ним, осветило их и увековечило их в памяти сердца другое милое воспоминание, но об этом после…

По воскресеньям мы езжали к обедне в Средниково и оставались на целый день у Столыпиной. Вчуже отрадно было видеть, как старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова; бедная, она пережила всех своих и один Мишель остался ей утешением и подпорою на старость; она жила им одним и для исполнения его прихотей; не нахвалится, бывало, им, не налюбуется на него; бабушка (мы все ее так звали) любила очень меня, я предсказывала ей великого человека в косолапом и умном мальчике.

Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонтовым, как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности, он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от ого зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сантиментальные суждения, а мы, чтоб подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться не понятым и не оцененным снимком с первейших поэтов.

Еще очень подсмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел, телятину или свинину, дичь или барашка; мы говорили, что пожалуй он современен, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения, он споривал с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день, после долгой прогулки верхом, велели мы напечь к чаю булочек с опилками! И что же? Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностию принялись за чай, а наш то гастроном Мишель не поморщась проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе и третью, но Сашенька и я мы остановили его за руку, показывая в тоже время на неудобосваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался несколько дней, притворившись больным.

Между тем, его каникулы приходили к концу, и Елизавета Алексеевна собиралась уехать в Москву, не решаясь расставаться со своим Веньямином. Вся молодежь, и я в том же числе, отправились провожать бабушку с тем, чтоб из Москвы отправиться пешком в Сергиевскую Лавру.

Накануне отъезда я сидела с Сашенькой в саду; к нам подошел Мишель, Хотя он все еще продолжал дуться на нас, но предстоящая разлука смягчила гнев его; обменявшись несколькими словами, он вдруг опрометью убежал от нас. Сашенька пустилась за ним, я тоже встала и тут увидела у ног своих не очень щегольскую бумажку, подняла ее, развернула, движимая наследственным любопытством прародительницы. Это были первые стихи Лермонтова, поднесенные мне таким оригинальным образом.

Черноокой.

Твои пленительные очи

Яснее дня, чернее ночи.Вблизи тебя до этих пор

Я не слыхал в груди огня;

Встречал ли твой волшебный взор

Не билось сердце у меня.И пламень звездочных очей,

Который вечно может быть

Останется в груди моей,

Не мог меня воспламенить.К чему ж разлуки первый звук

Меня заставил трепетать?

Он де предвестник долгих мук,

Я не люблю! Зачем страдать?Однакоже хоть день, хоть час

Желал бы дольше здесь пробыть,

Чтоб блеском ваших чудных глаз

Тревогу мыслей усмирить.Средниково, 12 августа 1830 г.

Я показала стихи возвратившейся Сашеньке и умоляла ее не трунить над отроком - поэтом.

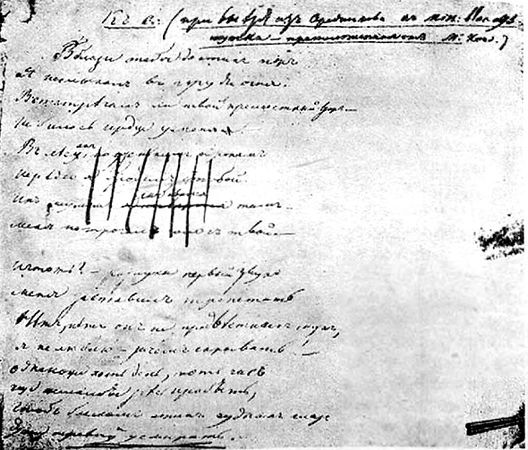

Автограф послания М. Ю. Лермонтова Е. A. Сушковой.

(Воспроизводится впервые с подлинника, хранящегося в Пушкинском Доме)

На другой день мы все вместе поехали в Москву. Лермонтов ни разу не взглянул на меня, не говорил со мною, как будто меня не было между ними, но не успела я войти в Сашенькину комнату, как мне подали другое стихотворение от него. Насмешкам Сашеньки не было конца, за то, что мне дано свыше вдохновлять и образовывать поэтов.