Ипостась первая – теоретическая. В начале беседы С. пытается позиционировать себя в качестве этакого добропорядочного вольнодумца, подвергающего здоровой критике и осмеянию атмосферу сталинской эпохи. Мировоззренческой опорой для персонажа в данном случае становится душевно близкая ему сфера демонологии: "скоро мы начнём <…> самым натуральным образом, как в Средние Века, подсчитывать число чертей на кончике иголки. И это будет объявлено новым этапом в марксистско-ленинской философии".

Ипостась, однако, молниеносно оборачивается фикцией, поскольку в своей следующей, практической, ипостаси С. вносит предложение, полностью противоречащее позиции, декларировавшейся им же мгновение назад: "Давай вдвоём <…> заявим на Юрку Красного <…> Он же весь вечер, не закрывая рта, рассказывал антисоветские анекдоты".

Впрочем, и такое предложение на сей раз оказывается не вполне искренним. С. тут же оговаривается: "Я просто пошутил". И вновь меняет личину.

Казалось бы, от третьей, исповедальной ипостаси персонажа мы вправе ожидать проявления мук совести, для которых в биографии стукача С. имеются немалые основания. Но и тут всё оборачивается какой-то подменой. Всё сводится к демонстрации банальной животной трусости, проявляющейся в суетливых попытках персонажа прогнозировать свою участь после краха советской власти: "Я – боюсь. Мне – страшно. <…> Придут американцы – и меня повесят".

Запомним эти слова и… проделаем эксцентричный скачок в совсем иные, постсоветские времена, в начало 90-х годов. Следуя стилистике Абрама Терца, позволим себе охарактеризовать упомянутую эпоху в понятийной системе бандитско-неполиткорректного толка: американцы пришли.

Нет, конечно же, реальные тогдашние российские обстоятельства с подобным утверждением не имеют вроде бы ничего общего. Как государственное руководство, так и активная либеральная общественность страны целиком и полностью, разумеется, состояла из своих же, российских граждан.

Вместе с тем: и в поспешном характере оформления Беловежского договора; и в агрессивном нахрапе действий, связанных с разгоном и расстрелом парламента; и в спорном радикализме экономической "шоковой терапии"; и в других политических акциях, осуществлявшихся по принципу ломать через колено, отразилось изрядное сходство настроений и установок ельцинской власти с психологией захватчиков, оккупантов.

Существенной идеологической тенденцией начала 90-х стало методичное насаждение доктрины антикоммунизма в его чрезвычайно топорной, манихейской модификации. Наглядно проявились подобные тенденции в истории с показательным политическим мета-процессом. Как и в 1966-м году, на скамье подсудимых тогда снова очутился… независимый интеллигент Андрей Донатович Синявский. Ему было предъявлено обвинение в сотрудничестве с КГБ. В роли свидетеля обвинения (опять же, как в 1966-м году!) выступил тоща реальный агент госбезопасности, прототип персонажа С. – Сергей Хмельницкий. Его пасквиль, имевший своей целью очернить личность Синявского, в 1992-м году был одобрительно растиражирован максимовским "Континентом" и превращён таким образом в действенное орудие травли. Для Хмельницкого подобный поворот событий стал воистину звёздным часом. Иначе говоря, цитировавшиеся выше прогнозы С. нашли своё подтверждение в реальности с точностью до наоборот.

В итоге: скандальный инцидент постсоветских времён служит лишь ещё одним убедительным подтверждением того, что все три ипостаси С. и их словесное содержимое – абсолютный мыльный пузырь.

Но такой же иллюзорный характер носят и другие художественные составляющие анализируемого нами эпизода. Время действия его недостаточно прояснено: "Наверное, это был уже 49-й год, а, может, 50-й". Ночные улицы, как мы помним, окутаны мраком. Да и образ главного героя книги внутри фрагмента тоже задрапирован мглой, поскольку в общении с С. Синявский вынужден проявлять осторожность. Соответственно, ему приходиться воздерживаться от обозначения своей истинной позиции и статуса: "я стою, рядом с ним, в темноте, добросовестно изображая сексота, такого же, как он".

Единственный образный элемент, изнутри подрывающий фантасмагорическую монолитность сцены – Москва.

Вроде бы лишь невзначай, лишь мимоходом автор оговаривает, что Синявский и С. вышли из дома Юрки Красного в Скатертном переулке, затем очутились на улице Воровского (то есть Поварской) и двигаются в сторону Арбата. Тем не менее, обозначенные Терцем три достоверные точки Города выглядят отчётливым стилистическим противовесом трём слизисто-скользким, расплывчатым ипостасям С.

Прояснению сути этого художественного эффекта помогает метафорический авторский комментарий из абзаца, замыкающего эпизод. Голос совести, стремящейся достучаться до людских сердец, уподобляется здесь образу уцелевшего одинокого инвалида войны, с упорством тычущего "крючковатым ногтем в известный ему одному зодиак-меридиан". То есть в засекреченную карту места боевых действий.

Усиливают остроту образа две врывающиеся в абзац скобки. Фамилии Владимира Кабо и Юрия Брегеля (по прозвищу "Брейгель"), двух жертв С., арестованных по его доносу, звучат внутри этих скобок тревожной морзянкой: Кабо и Брейгель… Кабо и Брейгель…

Примерно такими же акцентированными сигналами представляются и три московские точки, структурирующие маршрут прогулки Синявского и С. Текстовые их упоминания подобны вспышкам путеводных знаков, словно указывающих на то, что за пределами фантомного пространства эпизода существует совершенно иное измерение, иная, высокая система ценностей. Основа ее – предельно твердая, жесткая демаркационная линия, пролегающая между подлинностью и фальшью, между подлостью и благородством – служит одновременно залогом неприступности духовного барьера между личностью Синявского и персоной его назойливого ночного спутника, релятивиста С.

Факт существования подобного барьера подтверждают и некоторые другие впечатляющие приметы, присутствующие в тексте сцены.

К таковым относится хотя бы уподобление С. музыкальному инструменту "вроде фагота или кларнета, на котором, как ни печально, ещё надобно играть, <…> холодно наблюдая, как он моментально срабатывает". Этот саркастический образ, выворачивающий наизнанку хрестоматийные слова Шекспира, лишь доказывает от противного непреложную значимость для Синявского благородно-дерзкого гамлетовского кредо: "Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя".

Сходным проявлением абсолютной несовместимости Синявского и С. выглядит тот факт, что в конце ночной прогулки их маршруты резко расходятся.

С. ныряет в метро (подразумевается здесь, по всей вероятности, красный павильончик входа в метро "Арбатская" возле кинотеатра "Художественный", существующий и поныне). В переводе же на язык мистериально-символический это означает, что персонаж проваливается в преисподнюю (!).

Синявский же, совсем напротив, возвращается домой. Иными словами, остаётся в Москве.

Далее в тексте главы развитие фабульной линии, связанной с сопротивлением Синявского и француженки Элен козням Лубянки, сопровождается активным приливом московских реалий.

Если псевдосделка Синявского с Органами осуществляется в неопределённо-туманном Райвоенкомате, то её подрыв происходит, наоборот, в совершенно определённом месте Москвы – в парке "Сокольники", представленном здесь своими достаточно выразительными непричёсанными деталями. Именно в этом парке Синявский откровенно признаётся Элен в том, что завербован.

После свидания с француженкой, на обратном пути, герою мерещится, что на него "прохожие смотрят <…> с осуждением и показывают пальцами: враг народа, вон – смотрите – враг народа идёт…". В этот момент Синявский испытывает "чувство какой-то последней оторванности от людей, от общества". Но не от Москвы, поскольку не случайно дважды (!) оговаривает, что возвращался из Сокольников "пешком, через весь город".

Что же до второго свидания главного героя с Элен, то – вслушаемся основательнее в следующую цепочку реплик: "Внимание! Она вышла па Якиманку! <…> Внимание! Яуза\ Кино "Ударник"! <…> Порядочек! Приготовьтесь! Переходит Каменный мост! <…> Внимание! Курс на улицу Фрунзе!".

Цель сотрудника ГБ, транслирующего эти словесные сигналы в телефонную трубку – отследить формальный маршрут передвижения француженки по Городу в рамках общего контроля над отношениями Синявского и Элен. Цель Синявского совсем иная: воспрепятствовать претворению в жизнь гебистской интриги. Знаком именно таких устремлений героя воспринимается тот факт, что безжизненная абстракция маршрута в сознании Синявского подвергается полемическому овеществлению: "По телефону я вижу, как Элен, ни о чём не ведая, поправила сумочку на кожаном ремешке, перебросила небрежно бедный плащик с локтя на локоток и пошла, и пошла дальше, через Каменный мост, по направлению ко мне". Этим, однако, процесс трансформации маршрутной схемы не исчерпывается. Принимая к сведению данные о направлении пути француженки, Синявский мчится на улицу Фрунзе (то есть Знаменку), где и происходит свидание двух героев.

Решительная и непоколебимая установка Синявского и Элен на выход из повиновения государству, отражающаяся в конкретном содержании их беседы, на образно-пластическом уровне подкрепляется выходом из мира умозрительных схем и смутно-сумеречных фантомов в открытое, дневное пространство Москвы.

Образ Города здесь работает на раскрытие таких – чрезвычайно важных не только для романа "Спокойной ночи", но и, пожалуй, для творчества Синявского в целом – тем, как тема свободы, как тема противодействия силам, унижающим человеческое достоинство.

4

В чём же причины подобной миссии, возлагаемой в автобиографической книге Терца на образ Москвы? Думается, что причины эти – в существенных моментах сходства любого Города, основательно укоренённого в многовековой истории и культуре, со свободной, независимой, одухотворённой Личностью.

Проявляется сходство, во-первых, в том, что Город несводим к механическому скоплению улиц, переулков, площадей. Он всегда имеет своё лицо, свою неповторимую индивидуальность.

Не менее существенен и другой момент. В сознании людей город по праву ассоциируется с камнем. Хотя изначально та же Москва была в значительной мере деревянной (а потому неоднократно горела), не случайно всё же выразительной характеристике российской столицы веками служит эпитет белокаменная. По всей вероятности устойчивость этого эпитета в нашем общем сознании обусловлена не только цветом, но и прочностью материала, лежащего в основе строений московской исторической сердцевины. Точно такая же незыблемая прочность присуща и стержню, лежащему в основе человеческой души, человеческого духа.

Потому представляется совершенно не удивительным, что в одном из фрагментов последнего, посмертно опубликованного романа Терца "Кошкин Дом" (в этой книге писатель, кстати говоря, возвращается к теме реинкарнаций, перебрасывая таким образом мостик к своей ранней "Гололедице") образ души напрямую оборачивается образом Москвы.

С виду этот короткий текстовый кусок воспринимается сухим перечнем московских улиц, районов, архитектурных городских сооружений дореволюционной и советской эпохи.

Согревает, однако, эту внешне беспорядочную совокупность "первых попавшихся созерцательных названий" (такую характеристику упомянутому реестру даёт сам автор) пробивающаяся сквозь неё пронзительная лирическая струя. Именно она даёт

Терцу основания обозвать упомянутый фрагмент книги стихотворением в прозе. Именно её течение сопрягает по звуку предельно отдалённые друг от друга точки земного шара: "Новогиреево. Новые Гебриды"; "Ямайка. Якиманка". Именно её подспудная энергия, преодолевая заслоны из шероховатых переименований (вроде: "Улица Алексея Толстого") или громоздких понятийнолексических монстров (вроде: "Андроньев монастырь у заставы Ильича"), помогает, несмотря ни на что, расслышать задушевную словесную мелодию, нежно скрепляющую всю композицию этого текста: "Солянка. Стромынка. Ордынка. Остоженка. <…> Трёхгорка. Зарядъе. <…> Домниковка. Божедомка. <…> Зацепа. Самотёка. Разгуляй. Тёплый Стан".

5

А теперь, под занавес, зададимся игровым вопросом: какой из уголков Москвы более всего похож на Андрея Донатовича Синявского?

Понятное дело, что на сей счёт могут быть разные мнения, но автору этого текста представляется, что более всех московских уголков на Синявского похож Хлебный переулок, где Андрей Донатович прожил значительно дольше, чем Булгаков на Большой Садовой, чем Окуджава на Арбате, и где, к сожалению, до сих пор нет никакой мемориальной доски, увековечивавшей бы память писателя.

Эффект обманчивой тишины – существенная черта, роднящая фигуру Синявского с духом этого места.

Переулок, являющийся частью московского тихого центра, с виду представляется предельно укромным, умиротворённым. Тем не менее, стоит лишь пройти от Хлебного несколько шагов – и мы попадаем на оживлённую Поварскую, а эта улица прямиком выводит нас на вечно неугомонный Новый Арбат. Если же мы проделаем несколько шагов от другого конца переулка, то попадём в дворик Никитского бульвара, где стоит замечательный старый, дореволюционный памятник Гоголю (чьё значение для Терца в комментариях не нуждается).

Точно та же история и с Синявским. Человек, принципиально дистанцировавшийся от кругов государственного официоза и тусовочной элиты, предпочитая исходящему от них напыщенному духу свободу приватного существования. Писатель, осознанно тяготевший к литературным стихиям подчёркнуто неэпического толка: будь то стихия ёрнического трёпа или стихия проникновенной исповедальности. И, одновременно, размышляя о Синявском, трудно уйти от ощущения безоговорочной сопричастности этого писателя и человека катаклизмам и конфликтам своей эпохи, вечным идеям и ценностям мировой культуры.

Есть в книге Терца "Голос из хора" одна краткая, с виду даже – случайная, запись, где Хлебный напрямую не назван, но явно подразумевается:

"… И переулки такие длинные, что идёшь по ним целую вечность. И в каждом окне горит своя лампа".

Поэтичные слова фрагмента служат выразительным подтверждением того, что в душе Синявского место Хлебного переулка – равно как и, в целом, место Москвы – всегда оставалось незыблемым.

2011

Потерпевший, голый, свободный

Тщательно подготовленный и откомментированный Марией Васильевной Розановой трёхтомник лагерных писем Синявского принципиально строится вразрез привычной стилистике изданий, посвящённых диссидентской теме. Не монумент, не музей, не пантеон, не мемориал: книга "127 писем…" предоставляет читателю редкую возможность непринуждённо пообщаться с удивительным писателем, мыслителем, эссеистом, с избегавшим напыщенности и презиравшим котурны незаурядным человеком, шутливо называвшим себя "незаконным отцом диссидентского движения". Разговорная (подчас ироничная) интонация примечаний вдовы Синявского, беглая импровизационность сопровождающих текст фломастерных "картинок" и "рисовачек" работы той же Розановой и А.Петрова наглядно подтверждают неакадемичный характер издания.

Книга "127 писем…" не претендует на непременно-последовательное чтение. Внутри каждого письма – единственной (не считая свиданий) разрешённой для политзека формы контакта с волей – Синявскому приходилось валить в одну кучу законченные тексты произведений с туманно-неоформленными набросками, рутинные реестры бытовых нужд с задушевными признаниями, интеллектуальные наблюдения и внезапные метафоры с подсчётами полученных-неполученных писем. Из этого гигантского разношёрстного вороха каждый вправе выбирать своё.

Можно, к примеру, смело пропускать куски хорошо знакомых книг Абрама Терца о Пушкине и Гоголе, сосредоточив внимание на другой, менее известной ипостаси личности Андрея Донатовича – читательской.

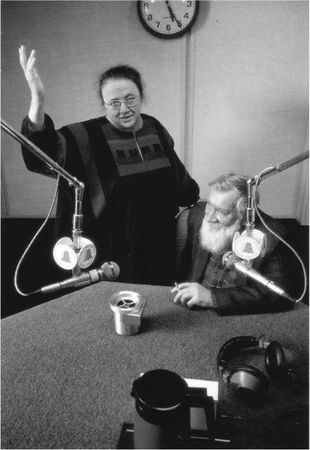

М. В. Розанова и А. Д. Синявский Середина 80-х гг.

Из личной коллекции М.В.Розановой

Надвинув на голову шапку-ушанку (для изоляции от шума радио, стука доминошных костяшек, громких голосов соседей по бараку), читает увлечённо, норовя выписать и переслать жене то одну, то другую "сладкую цитату" из Дионисия Ареопагита и монографии о Пауле Клее, жития Ефросина Псковского и Упанишад, "Сказания…" Авраамия Палицына и писем Бурделя… Читает "Хранителя древностей", испытывая "тихое изумление" от его "естественно струящейся, живой интонации" (и – кто знает: не вдохновил ли Терца "мнимодетективный, антишпионский" роман Домбровского на впечатляющее "жанровое смещение" своего романа "Спокойной ночи", написанного уже после лагеря?). Читает можаевского "Фёдора Кузькина", ворчливо дистанцируясь от усматриваемого в повести приземлённого бытописательства (и подтвердждает подобной инстинктивной реакцией своё писательское стремление "быть правдивым с помощью нелепой фантазии"; ау, эссе о соцреализме, написанное ещё до лагерей!). Читает "Предварительные итоги", находя в проницательном скептицизме Трифонова по отношению к набирающей обороты суетливо-торгашеской "моде на иконы" весомое подкрепление своей обеспокоенности сходными процессами в мировоззренческой сфере – твёрдое неприятие и противостояние идеологии агрессивного ретроградного русопятства подвигает настороженно отслеживать амбициозные проекты Солоухина и Глазунова.

Углублённое, пристальное чтение как позиция и необходимая в лагерных условиях процедура духовной гигиены. Норма существования интеллигента. Не самоцель, но трамплин для рефлексии, нашедшей своё уникальное художественное воплощение в "Голосе из хора". Материалы этой книги предстают на страницах писем зачастую в неузнаваемо-черновом виде и читателю предоставляется простор для сопоставлений, возможность понаблюдать, как творит Синявский форму-коллаж; как сопрягает философские рассуждения о вечных проблемах с обжигающе-достоверными лагерными впечатлениями; как последние (из-за цензуры) в письмах маскируются писателем под литературоведение, пародируя тем самым рутинный профессионализм, из ярма которого Синявский всегда рвался в стихию вольного сочинительства.