В книге "Угодило зернышко промеж двух жерновов" содержится примечательная критика западного общества: "Западное общество в принципе строится – на юридическом уровне, что много ниже истинных нравственных мерок, и к тому же это юридическое мышление имеет способность каменеть. Моральных указателей принципиально не придерживаются в политике, а и в общественной жизни часто. Понятие свободы переклонено в необуздание страстей, а значит – в сторону сил зла (чтобы не ограничить никому "свободу"!). Поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. "Права человека" вознесены настолько, что подавляют права общества и разрушают его. (…) Царящая идеология, что накопление материальных благ, столь ценимое благосостояние превыше всего – приводит к расслаблению человеческого характера на Западе, к массовому падению мужества, воли к защите (…) А все корни такого общественного состояния идут от эпохи Просвещения, от рационалистического гуманизма, от представления, что человек – центр всего существующего, и нет над ним Высшей Силы".

И эти корни безрелигиозного гуманизма – общие у нынешнего западного мировоззрения и у коммунизма, и поэтому, считает Солженицын, западная интеллигенция так долго и упорно симпатизирует коммунизму.

Обратимся теперь к знаменитой Гарвардской речи Солженицына о "Падении мужества". За это выступление он был подвергнут резкой критике со стороны так называемой "либеральной", то есть левой, американской элиты. Особенно преуспел в этом профессор Ричард Пайпс, ангажированный антироссийский историк, польский еврей по происхождению, который без всяких на то оснований обвинил Солженицына в антисемитизме. В своей речи Солженицын обвиняет Запад в том, что тот с неоколониалистским презрением относится ко всем цивилизациям, не похожим на его собственную. Он также обвиняет Запад в трусости, возведенной в ранг рациональности и являющейся идеологией, порождаемой губительным благополучием.

Солженицын отмечает, что Запад избрал удобную для себя форму существования – юридическую, при которой жертвенность и бескорыстный риск исключены, а скудная духом посредственность доминирует. Свобода служит для морального насилия над молодежью и ее растления. "Юридизм" не способен ее защитить. Общество исходит из принципа, что человек не несет в себе внутреннего зла. Но преступность растет, несмотря на высокий уровень жизни. Пресса не несет никакой нравственной ответственности.

По мнению Солженицына, на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных. Он пишет, что дух исследователей на Западе свободен юридически, но стиснут идолами моды, необходимостью угождать стандартным моделям. Это мешает самостоятельно думающим личностям вносить вклад в общественную жизнь, приводит к появлению опасного духа стадности, тормозящего эффективное развитие. Солженицын отмечает, что СМИ отказываются проявлять интерес к идеям, как только в них появляется оригинальность.

По мнению автора, социализм ведёт ко всеобщему уничтожению духовной сущности человека и нивелированию человечества в смерть. Это показал академик Шафаревич в своей книге "Социализм". Несомненный факт состоит в расслаблении человеческого характера на Западе и укреплении его на Востоке.

На Западе человек живет в комфорте бездушной юридической гладкости. На Востоке его характер закаляется, ибо душа человека, исстрадавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более тёплому, более чистому, чем может предложить сегодняшнее западное массовое существование, как визитной карточкой предпосылаемое отвратительным напором реклам, дурманом телевидения и несносной музыкой. С точки зрения Солженицына, западный образ существования всё более теряет перспективу стать ведущим образцом в будущем.

В этом контексте автор говорит о падении искусств и отсутствии великих государственных деятелей. Когда происходит какая-нибудь катастрофа, граждане сразу бросаются грабить. Западное общество больно. Западное сознание не признало в человеке внутреннего зла и преклоняется перед человеком и его материальными потребностями. На Западе произошло освобождение от морального наследства веков христианства с огромным запасам милости и жертвы. В обществе господствуют юридический эгоизм и материализм.

Солженицын разоблачает отход от идеала духовного возвышения, символом которого является лестница Иоанна Лествичника. Писатель считает, что если бы, как декларировал гуманизм, человек был рождён только для счастья, он не был бы рождён и для смерти. Но поскольку он телесно смертен, его земная задача духовна.

Поэтому необходимо пересмотреть шкалу распространённых человеческих ценностей. Только добровольное воспитание в самих себе самоограничения возвышает людей над материальным потоком мира. По мнению Солженицына, держаться сегодня за формулы эпохи Просвещения – это ретроградство. Эта социальная догматика оставляет людей беспомощными в испытаниях нынешнего века.

Действительно ли превыше всего человек? Верно ли, что материальная экспансия является конечной целью жизни? Допустимо ли отказаться от внутренней жизни? Сегодня необходимо подняться "на новую высоту обзора", чтобы наша духовная жизнь вновь обрела свою значимость.

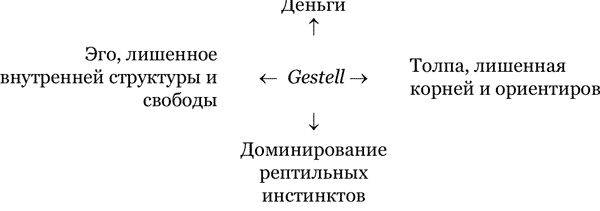

Реакция многих СМИ состояла в следующем: Солженицын – православный славянофильский реакционер, душевнобольной человек, которого не надо слушать! Gestell, этот узко утилитарный и материалистический дух, который преобладает на Западе, защищается на свой манер. Враждебность по отношению к России определяется также и ответом на вопрос: кто же победит? Gestell с его утилитарным материализмом, который, надевая маску идеологии прав человека, низводит человека до уровня первичного сырья? Или возврат к традиционным ценностям гуманистического и христианского Запада, к чему призывает новая Святая Русь!

Глава 8

Церковь и государство

Российская Федерация – светское государство, и в то же время в России четыре религии, глубоко укорененные в истории страны, которые признаются традиционными: православное христианство, ислам, буддизм и иудаизм (в порядке уменьшения числа принадлежащих к ним верующих). Считается, что "этнических" православных (славян) и других христиан – в общей сложности около 129 млн. (среди них, возможно, небольшое число католиков – примерно 300 тысяч); "этнических" мусульман (татар, кавказцев и др.) – 15 млн. (впрочем, по результатам опросов – всего 9 млн.); буддистов – 1,5 млн.; иудеев – примерно 500 тыс.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что сотрудничество между государством и религиозными общинами должно основываться на трех принципах:

• религиозной свободы;

• пропорциональности, т. е. на учете демографического веса той или иной конфессии (так, к православию относятся 80–85 % населения), причем в случае выделения финансовой помощи государство должно принимать этот принцип во внимание;

• сохранения культурной идентичности России, что означает признание особого места религии в более чем тысячелетней истории страны.

На деле место религии, в частности, Русской Православной Церкви, в российском обществе, не имеет эквивалента во французской действительности. По-иному трактуется понятие светскости, поскольку в течение 70 лет оно служило идеологическим предлогом для жесточайших преследований религии. Отец Патриарха Кирилла был арестован и на три года заключен в лагерь на Колыме только из-за того, что в его записках было обнаружено слово "Бог", написанное с заглавной буквы! Гонения укрепили Церковь, и она сразу расцвела после распада СССР.

Увеличилось число епархий: в 1993 году их было 92, в 2007 году – 142 с 28 тысячами приходов (из них в России – 13 000, остальные – на Украине, в Казахстане, Белоруссии и в других странах). В 2013 году в Русской Православной Церкви насчитывалось 236 епархий, пять духовных академий, два православных университета и 32 духовных семинарии. Таким образом, Церковь представляет собой крупный общественный институт.

Патриарх Кирилл, Предстоятель Русской Православной Церкви, – личность большого масштаба. Он неоднократно встречался с Папой Иоанном-Павлом II (еще до своего патриаршества) и с Папой Бенедиктом XVI, причем по большинству вопросов приходил с ними к согласию. Его девиз – "Благовествуйте со дня на день спасение Бога нашего!". Он любит творчество Иоганна-Себастьяна Баха и придает большое значение соборности – принципу народовластия при всеобщем участии. Он пытается объединить западническое и славянофильское течения, поскольку не хочет разрыва между Россией и Европой. Патриарх считает, что в политической жизни Церковь должны представлять миряне, чем и занимается Союз православных граждан. Повсюду организуются центры по борьбе с абортами и алкоголизмом. Значительную роль в общественной жизни, в частности, в книгоиздании, играют монастыри. Монахов должен отличать не столько аскетизм, сколько любовь к ближнему: молитва и социальная работа не должны исключать друг друга. Важна также роль ученого монашества.

Брак и безбрачие – равночестны. Патриарх подчеркивает, что безбрачие и монашеский образ жизни освобождают от материальных забот, а брак помогает священнику укрепить связи с обществом. Пастырь призван быть примером верности, устойчивости семейных уз, христианских отношений в семье – это важнейшая задача. Женатые священники могут делиться с прихожанами опытом семейной жизни, лучше понимают возникающие в семье проблемы. В городах связь священника с прихожанами слабее, поэтому нужно уделять первоочередное внимание молодежи и одиноким людям.

Патриарх считает, что Церковь традиционна по своей природе. Он замечает, что в обществах, отвергающих традицию (пример – легализация однополых браков), храмы пустеют на глазах.

Он с болью в сердце говорит о церковных расколах, в частности, на Украине – при том что Россия и Украина вышли из одной крещенской купели и образуют единое культурное и духовное пространство. Раскол всегда является продуктом эгоизма. У католиков и православных сохранилось апостольское преемство, единственный их противник в Европе – секуляризм.

Релятивизм "либерального" секуляризма

Критикуя секулярное общество, Патриарх занимает позицию, пересекающуюся с позицией Хайдеггера, хотя он и не ссылается на немецкого философа. Хайдеггер писал об обществе, в котором эго заменило Бога, этические основы подорваны культом денег, свободная личность задушена конформизмом массовой культуры, а техника оторвала людей от их корней. Образ жизни, сосредоточенный на эго, является самоубийственным, тогда как вера в Бога позволяет избежать этого зла, поскольку поддерживает моральный закон, укорененный Богом в нашей душе. Патриарх утверждает: "Вера в Бога и религиозный образ жизни являются условиями выживания современной цивилизации. Ибо безрелигиозное общество обречено, у него нет шансов на выживание, каков бы ни был достигнут уровень развития экономики, социальной сферы и демократических институций. Обречено потому, что люди в человеческом сообществе способны жить вместе только на основании нравственного закона. Если нравственность уходит из жизни общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала."

Патриарх отмечает, что на Афоне дворцов правосудия нет, а есть лишь монастыри.

Общество, лишенное этики, не любит детей, и наступает демографический кризис. Кроме того, никто не стремится к военной службе, не желает защищать страну – и она может быть легко захвачена врагами. Снижается уровень безопасности и внутри страны, несмотря на меры противодействия преступности: так, в США сегодня начитывается 2,2 млн. заключенных, и по этому показателю Соединенные Штаты опережают все страны мира, в то время как в 1980 году их было лишь 500 000 (рост в 4 раза за 35 лет).

Патриарх указывает, что секулярный гуманизм не смог сохранить моральные устои общества в советскую эпоху, а сегодня он терпит неудачу на Западе – по тем же причинам. Такой гуманизм основан на отрицании самого понятия греха. Его приверженцы утверждают, что если обеспечена свобода, больше заботиться не о чем: искушениям не следует полагать никаких пределов. Никого ведь не заставляют принимать наркотики или смотреть порнографию: значит, да здравствует свобода! Но грех – это смерть, (…) а зло всегда стремится к экспансии, замечает Патриарх Кирилл. Римская империя погибла потому, что эгоизм древних римлян привел к падению рождаемости; кроме того, никто не хотел рисковать жизнью ради победы над варварами, осаждавшими границы империи с разных сторон.

Секулярный гуманизм терпимо относится к эгоистическим устремлениям и поэтому не способен поддержать нравственное самоопределение личности. Как предупреждал Достоевский: "если Бога нет, всё позволено". Человек нуждается в морали для обуздания своих инстинктов, а секулярное общество, напротив, возбуждает инстинкты во имя разума и получения прибыли. Человек превращается в "животное потребляющее", подчиняется капризам своего эго, растворяется в конформистской толпе. Патриарх Кирилл пишет: "Когда смотришь на эти тысячные толпы молодых людей, которые, подобно запрограммированным существам, рефлекторно отвечают определенной эмоцией на определенный музыкальный раздражитель когда среди грохота, дыма и криков люди с пластикой марионеток, словно по команде, послушно следуют мановению невидимого кукловода, то это, конечно, явление антикультуры, разжигающей инстинкты и страсти, высвобождающие звериное и животное в природе человека. Опьяненные этим состоянием и нередко наркотиками, молодые люди становятся способными на преступление…. Тяжело видеть молодых людей, в результате внешнего воздействия превратившихся в одинокую толпу, утратившую человеческий облик. Таков результат воздействия антикультуры на личность".

Здесь можно представить следующую конфигурацию Хайдеггерова Gestell:

Вседозволенность и фарисейство

Ошибкой было бы полагать, что эту молодежь можно привлечь на свою сторону, упростив все донельзя, например, отказавшись от церковнославянского языка богослужения вместо того, чтобы показать всем его красоту. Противоположной крайностью было бы отождествление благочестия с фарисейской суровостью и наказаниями. Патриарх приводит слова Евангелиста Матфея: "А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое". Не стоит уподобляться законникам, налагающим на людей бремена неудобоносимые. Патриарх не согласен со священниками, заставляющими женщин приходить на литургию в темной одежде. Подлинная жертва – в том, чтобы быть способным отдавать. Любовь – это добродетель, отдающая себя другим.

Фундаментальное противоречие нашей эпохи

По мнению Его Святейшества Патриарха Кирилла, "фундаментальное противоречие нашей эпохи и одновременно главный вызов человеческому сообществу в XXI веке – это противостояние либеральных цивилизационных стандартов, с одной стороны, и ценностей национальной культурно-религиозной идентичности, с другой". Однако личная этика зависит не только от индивидуума, но и от его окружения, семьи, профессии, родной страны. Вера пронизывает всю жизнь человека, и эту жизнь невозможно разделить на отдельные слои.

Патриарх утверждает, что православный образ жизни отличается укорененностью в Предании Церкви, а Предание – не что иное, как норма веры. Норма – самая важная характеристика веры. Любое отклонение от Предания рассматривается, прежде всего, как нарушение нормы веры, то есть как ересь.

Следует также уважать вековые традиции других людей. Россия не знала религиозных войн. В российской армии мусульмане и православные уважали друг друга, а следовательно, могли сосуществовать.

Патриарх видит опасность в том, что более не существует барьеров, которые могли бы защитить духовное благополучие народов, их религиозную самобытность от распространения чуждых, деструктивных социокультурных факторов, от нового образа жизни, который в постиндустриальном мире сложился вне всякой связи с какой-либо традицией. "В основе этого образа жизни лежат либеральные идеи, соединившие в себе языческий антропоцентризм, пришедший в европейскую культуру в эпоху Возрождения, протестантское богословие и иудейскую философскую мысль. Эти идеи окончательно оформились на излете эпохи Просвещения в некий комплекс либеральных принципов. Французская революция явилась завершающим актом этой духовномировоззренческой революции, в основе которой лежит отказ от нормативного значения Традиции (Предания). Совершенно не случайно, что эта революция началась с Реформации, ибо именно Реформация отказалась от нормативного значения Предания в сфере христианского вероучения. (…) Протестантизм по сути является либеральным прочтением христианства".

Для Патриарха, как и для Достоевского, подлинная свобода – это свобода от инстинктов и от своеволия, находящегося на службе у инстинктов. Однако либерализм не призывает к освобождению от греха, поскольку само понятие греха ему не известно. В той мере, в которой грех не причиняет другому человеку прямого ущерба, ему предоставляется свобода – во имя ублажения эго. Патриарх, таким образом, заключает, что в этом смысле либеральное учение диаметрально противоположно христианству и может даже быть признано антихристианским.