Влагалище здоровой и зрелой в половом отношении женщины имеет свою специфическую бактерийную флору. Она состоит исключительно из грамположительных бактерий типа молочнокислых, называемых Bacillus vaginalis Doderlein. Бацилла Дедерлейна разлагает до молочной кислоты гликоген, выделяемый вылущенными клетками влагалища. Таким образом поддерживается кислая реакция влагалища pH 3,9–4,7. Она мешает развитию патогенных бактерий, попавших, например, при совокуплении, которые исчезают в срок от 2,5 до 70 ч. Здесь имеет значение и бактерийный антагонизм между влагалищными бациллами и стрепто-стафилококками, так как первые при кислой реакции обладают выраженной жизнеспособностью, развиваются активнее остальных микроорганизмов и их уничтожают. Известную роль играет и цервикальный секрет, имеющий бактерицидные свойства. При массовом вторжении патогенных микроорганизмов и при каких-либо изменениях тканей наступают воспалительные процессы, тогда реакция влагалища становится щелочной.

В бактериальной флоре влагалища Гейрлин различает по степени щелочной толерантности следующие группы бактерий.

1. Bac. vaginalis gasogenes.

2. Bac. vaginalis coccobacillus.

3. Bac. vaginalis ordinarius.

4. Bac. vag. ordinarius vulgaris.

5. Bac. vag. vulgaris.

6. Bac. vag. vulgaris minor.

7. Bac. vag. vulgaris anaerophilus.

8. Bac. vag. minor.

Данные бактерии можно разделить по морфологическим признакам на четыре вида: длинные вагинальные бациллы с сильно цитолизирующими свойствами, среднедлинные бациллы, короткие вагинальные бациллы и коккобациллы (не смешивать с диплококками).

В зависимости от наличия вагинальных бацилл выделяют четыре степени чистоты влагалища.

I степень . В содержимом влагалища определяется только чистая культура бацилл Дедерлейна: длинные тонкие бациллы, часто располагаются по две; видны эпителиальные клетки и редко лейкоциты и муцин. pH 3,9–4,7. Содержимое влагалища имеет вид хорошо сваренного крахмала.

II степень . Имеется много бацилл Дедерлейна, но видно также небольшое количество грамположительных и грамотрицательных диплококков, встречаются и другие виды кокков. Кроме вылущенных эпителиальных клеток, видно много лейкоцитов и муцина. PH 4,5–5. Макроскопический вид влагалищного содержимого: полужидкое, белесоватое. Это наиболее часто встречающаяся картина – fluor albus.

III степень . Бацилл Дедерлейна много меньше; видно много грамположительных и грамотрицательных диплококков и других кокков (стрепто– и стафилококки). Много лейкоцитов, могут встречаться эпителиальные клетки. PH 5,0–6,5. Макроскопический вид: жидкое белесовато-желтоватое содержимое. Данные показатели говорят о воспалительном процессе в генитальном тракте.

IV степень . Бациллы Дедерлейна отсутствуют; изобилие лейкоцитов, очень редко встречаются эпителиальные клетки. Множество грамположительных и грамотрицательных кокков, стрепто– и стафилококков, сарцин, Trichomonas vag.; pH 6,5–8,5. Макроскопический вид: обильный желтый гнойный секрет; при трихомонадном кольпите – пенистый. Данные, свидетельствующие о ярко выраженном воспалительном процессе.

0 степень . Некоторые авторы выделяют 0 степень чистоты влагалища: в содержимом влагалища отсутствует бактериальная флора, в том числе и бациллы Дедерлейна, присутствуют лейкоциты; встречается после лечения сульфамидами, антибиотиками и после промывок влагалища.

Исследование на трихомонады

Исследования неокрашенных препаратов

I. Исследование нативного препарата – самый распространенный способ ввиду его доступности и простоты.

На предметное стекло помещают каплю разведенного влагалищного содержимого и расстилают в толстый слой. Наблюдают под микроскопом (40 × 10) и при опущенном конденсоре. Четко видны подвижные трихомонады: овальные или чаще всего грушевидные, крупнее лейкоцитов. Видно довольно быстрое движение жгутиков. Особенно отчетливо наблюдаются трихомонады на фазовом контрасте.

II. Висящая капля . Секрет из сводов влагалища помещают на покровное стеклышко, разводят каплей теплого физиологического раствора. Берут специальное предметное стекло для висящей капли с углублением в середине, края углубления смазывают вазелином, сверху накладывают стеклышко с каплей. На объективе 10 и потом на 40, при окуляре 10, можно наблюдать движение трихомонад.

III. Исследование в препарате с тушью по Бури . Черную китайскую тушь, разведенную 1: 10 водой, капают на предметное стекло и к ней примешивают влагалищное содержимое. Сверху кладут покровное стекло и наблюдают с иммерсией.

Исследование окрашенных препаратов

I. Окрашивание метиленовым синим по Леффлеру . Трихомонады наблюдаются в виде овальных или грушевидных форм клеток с окрашенной зернистой протоплазмой; блефаробласт окрашен в синий цвет, расположен эксцентрично, жгутики обычно не видны. Для лучшего выявления жгутиков можно предварительно фиксировать препарат 0,1 %-ным раствором осмиевой кислоты.

II. Окрашивание по методу Романовского – Гимза

1. Мазки оставляют высохнуть на воздухе.

2. Фиксируют препараты 15 мин. в 95 %-ном спирте и сушат на воздухе.

3. Заливают краской Гимза (3 капли краски на 1 мл свежей дистиллированной воды) в течение 30–60 мин.

4. Выливают краску и полощут на водной струе.

5. Высушивают на воздухе и наблюдают с иммерсией. Трихомонады видны в форме овальных клеток с протоплазмой, окрашенной в темно-синий цвет, пенистой структуры и с темно-синим окрашенным блефаробластом. Эпителиальные клетки в препарате имеют бледно-синевато окрашенную протоплазму и темно-фиолетовые ядра. Лейкоциты имеют бледно окрашенную протоплазму и темно-фиолетовые ядра. При этом окрашивании трихомонады выявляются контрастно среди других клеток в препарате, и их очень легко распознать.

III. Суправитальное окрашивание при помощи бриллиант– крезилблау . Раствор бриллиант-крезилблау и влагалищное содержимое, заранее разведенное физиологическим раствором в соотношении 1: 3 при температуре 37 °C, смешивают на по кровном стеклышке, после чего приготовляют препарат типа "висящая капля". Лейкоциты и ядра эпителиальных клеток окрашиваются в темно-синий цвет, а трихомонады остаются неокрашенными, но очень ясно видны вследствие сильного преломления света.

IV. Витальное флуорохромирование акридин-оранжем (по Енчеву) . Каплю содержимого влагалища смешивают с каплей акридин-оранжа в разведении 1: 10 000 на специальном предметном стекле, покрывают покровным стеклышком и сразу наблюдают под люминесцентным микроскопом. Цитоплазма трихомонад светится желто-оранжевым цветом, а блефаробласт – желто– зеленым.

Культуры (посевы)

Посевы считаются наиболее надежным способом установления трихомонадной инфекции.

I. В среде Линча . Делают посев содержимого влагалища в бульон, налитый в пробирку. Оставляют в термостате при 37 °C на 3 дня. Среду приготовляют следующим способом: к 10 мл 0,5 %-ного раствора NaCl прибавляют 1 мл инактивированной при 56 °C за 30 мин. человеческой сыворотки и 5000 Е пенициллина, для предупреждения роста бактерий.

II. Среда Горбовской . Десять миллилитров фосфатного буфера с pH 7,0–7,6, к которому прибавляют 5 %-ной лошадиной сыворотки и стерильного раствора рисового крахмала. Оставляют в термостате при 37 °C на 3–4 дня. Проводят ежедневный контроль роста трихомонад: трихомонад ищут в нативном препарате или в препарате, окрашенном по Гимза.

III. Среда Добеля – Лейдлоу . Состоит из 10 частей физиологического раствора и 1 части сыворотки крови.

Исследование на гонококки

При подозрении на гонококковую инфекцию у женщины необходимо исследовать секрет из цервикального канала, уретры и эвентуально из прямой кишки. У маленьких девочек берут секрет из преддверия влагалища и из влагалища. Исследование влагалищного секрета на гонококки у взрослой женщины не проводится из-за обилия банальной бактериальной флоры, которая может замаскировать гонококки.

Наиболее распространенными методами диагностики гонореи являются бактериоскопический, культуральный и серологический.

Исследование при острой гонорее . Приготовление препаратов из цервикального и уретрального секретов и окрашивание по Леффлеру и по Граму. Рекомендуют окрашивать разведенным метиленовым синим из-за большого аффинитета гонококков к метиленовому синему (1: 10 000).

Исследование при хронической гонорее

1. Под микроскопом исследуют препараты из цервикального, уретрального секретов и из секрета прямой кишки, а также из секрета бартолиниевых желез – путем массажа выжимают секрет в преддверие влагалища, берут материал и делают мазки на предметном стекле.

2. Из полученного секрета делают посевы на асцитном агаре (1: 3), нагретом до 37 °C, или на сывороточном агаре с влажной поверхностью и культивируют в термостате в течение 2 дней.

3. Серодиагностика: устанавливают комплементосвязывающие антитела в сыворотке больной. Берут около 5 мл крови из вены сухим шприцем и иглой в чистую, сухую пробирку. Выделившейся сывороткой, которая не должна иметь признаков гемолиза, производят реакцию фиксации комплемента, подобную реакции Вассермана.

4. Методы провокации:

а) неспецифический метод провокации;

б) специфический метод провокации (вакцинация).

При хронической гонорее у женщины очень трудно установить гонококки, которые часто гнездятся глубоко в криптах и железах слизистой оболочки. Здесь приходится прибегнуть к методам провокации, после которых берут секреты для микроскопического исследования или для посева – через некоторое время после провокации.

I. Неспецифические методы – консумация спиртных напитков; протеинотерапия; аутогемотерапия; промывание 0,5 %– ным раствором нитрата серебра, 10 %-ным раствором NaCl цервикального канала; нагревания ультратермом; интравагинальное грязелечение; инъецирование цервикального секрета в шейку матки; а также такие факторы, как менструация и половое сношение, – могут играть роль провокатора.

II. Специфические методы . Вакцинация (внутримышечно) гоновакциной (2 млрд микробных тел в 1 мл); регионерная вакцинация – введение гоновакцины в слизистую оболочку шейки матки и в уретру; кожная вакцинодиагностика гоновакциной (внутрикожно).

Для диагностирования гонококков в секретах, кроме классической микроскопической картины, – преимущественно внутриклеточное расположение шахматовидно собравшихся гонококков в нейтрофильных лейкоцитах при острой гонорее и преимущественно внеклеточное расположение при хронической гонорее – важно иметь в виду возможность появления дегенеративных форм гонококков, в особенности после неполного лечения сульфамидами или пенициллином.

Некоторые авторы описывают в первой стадии дегенерации гонококков появление слабо окрашивающихся микро– и макрогонококков; во второй стадии они делаются полукруглыми; в третьей стадии округляются в виде шарообразных диплококков и в четвертой стадии сжимаются в виде отдельных точек.

Обычно через 10–12 ч после начала лечения пенициллином гонококки исчезают из секретов уретры и цервикального канала.

Характерны три микроскопические картины исследуемых секретов (Бакшт).

I. Обилие нейтрофильных лейкоцитов с ярко окрашенными ядрами и протоплазмой, с вне– и внутриклеточно расположенными гонококками, при отсутствии другой бактериальной флоры. Эта картина указывает на типичную гонорею.

II. Цитологическая картина похожа на первую, но здесь отсутствуют и гонококки, и другая бактериальная флора. Эта картина вызывает большие сомнения относительно латентной гонореи. Необходимо прибегнуть к методу провокации и сделать повторные препараты из цервикального и уретрального секрета для поисков гонококков.

III. Цитологическая и бактериоскопическая картина отличается от первых двух: ядра лейкоцитов размазанные, дегенерировавшие, протоплазма не просматривается; обилие банальной флоры – кокки, диплококки, стафилококки, палочки Дедерлейна и др. Эта картина не характерна для гонореи, а после нее может служить признаком начинающегося выздоровления.

Появление палочек Дедерлейна уже говорит о выздоровлении от гонореи и практически исключает нахождение гонококков в секрете.

Культуральный метод имеет очень большое значение. К нему следует прибегать во всех случаях, когда подозревают гонорею, а бактериоскопически гонорею не находят. Материал засевают на 2 чашки Петри, путем втирания. Наиболее простой средой для выращивания гонококков является мясо-пептонный агар, удовлетворительный рост получают и на среде Бейли или плацентарной среде.

Гонококк на искусственных питательных средах обычно вырастает через 24 ч, при пересевах с транспортных сред и при посевах материала от женщин с хронической гонореей рост возбудителя наступает позднее. Рекомендуется наблюдать за ростом в течение 5–7 дней. Через 24 ч образуются прозрачные бесцветные или бледно-желтоватой окраски мелкие колонии, имеющие вид росы. Края колоний ровные, гладкие, поверхность блестящая, ровная, возвышается над средой наподобие срезанного шара. Через 48–72 ч колонии увеличиваются в размерах, темнеют, центр становится желтовато-коричневым. Затем колония уплощается. Иногда на поверхности колонии гонококка образуются вал или многочисленные узелковые разрастания – дочерние колонии.

Выросшую колонию идентифицируют по внешнему виду и на основании результатов последующего микроскопического исследования мазков из нее, окрашенных по Граму. Гонококк из культуры, выросшей через 24 ч, обычно имеет форму диплококка или грамотрицательных кокков одинаковой величины. Через 72–96 ч культура становится полиморфной и по Граму окрашивается неравномерно.

Исследование отделяемого молочных желез

Молоко представляет собой секрет молочной железы, обладающий большой питательностью и содержащий почти все необходимые составные части для полноценного питания грудного ребенка (см. табл. 11–13).

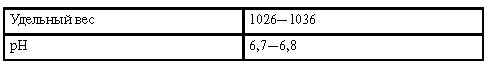

Таблица 11

Свойства молока

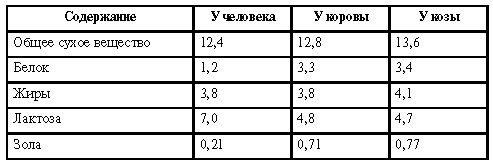

Таблица 12

Состав молока

Таблица 13

Состав молока в г/100 мл

В молочной железе лактоза образуется из глюкозы или гликогена. Она является единственным углеводом, находящимся в значительных количествах в молоке, и имеет большое значение для питания. Содержание лактозы в молоке довольно постоянно и практически не меняется при изменениях диеты матери и при колебаниях уровня сахара в крови.

Точные статистические исследования установили, что молоко человека содержит лактозы 7 г/100 мл со стандартными отклонениями ± 0,5 г.

Жиры в молоке имеют вид глобул (шариков), хорошо видны под микроскопом при малом увеличении. Размер шариков варьирует в определенных границах. Самые большие имеют диаметр приблизительно в 7 раз больше, чем самые маленькие.

Жиры человеческого молока характеризуются более высоким содержанием олеиновой кислоты и относительным дефицитом жирных кислот с короткой цепью в сравнении с коровьим молоком.

Женское молоко имеет низкое содержание протеинов. Главным характерным белком молока является казеин. Он представляет собой комплекс фосфопротеинов, составляющий 1/3 всех белков человеческого молока и 5/6 всех белков коровьего молока. Его продуцирует молочная секретирующая железа. Некоторые из его составных аминокислот происходят из собственных аминокислот крови, а не из плазмопротеинов (изотопная идентификация). Фосфор казеина также получается из неорганического фосфора крови.

Определение протеинов

Метод Кьельдаля . В колбу Кьельдаля емкостью 500 мл наливают определенное количество молока (5-10 г), добавляют 20 мл концентрированной серной кислоты и около 0,20 г сернокислой меди. Большую часть воды испаряют, оставляя смесь кипеть в продолжение 1–2 ч. После этого применяют методику Кьельдаля, как при исследовании плазмы (сыворотки) крови.

Вычисление . Умножают общий азот (N) на 6,38, чтобы получить содержание протеинов в исследуемом молоке. Множитель равен 6,38, так как общий белок молока содержит 15,7 % азота.

Разделение альбуминов и глобулинов производят, как в сыворотке крови.

Определение казеина

К 10,5 мл свежего молока в чашке Бехера прибавляют 90 мл теплой воды (40–42 °C) и 1,5 мл 10 %-ной уксусной кислоты и размешивают. Оставляют простоять 5 мин. и затем декантируют на промытый кислотой фильтр; промывают преципитат, декантируя несколько раз холодной водой. Переносят преципитат на фильтр и повторяют промывание еще два раза. Фильтрат должен быть прозрачным. Если первые порции не прозрачны, фильтрование и промывание повторяют.

Азотное содержание промытого преципитата определяют, как указано выше (см. определение протеинов).

Вычисление . Общий азот × 6,38 = содержание казеина (в определенном количестве молока).

Определение лактозы

Метод Бока (Bock) . Наливают точно 20 мл молока в волюметрическую колбу емкостью 100 мл. Добавляют пипеткой 12 мл 10 %-ного вольфрамата натрия и 12 мл серной кислоты. Размешивают, разводят до метки и фильтруют. Определяют лактозу путем титрования горячего фильтрата раствором Бенедикта, прибавляя 3–4 г безводного углекислого натрия. Титруют до исчезновения синего цвета.

Микроскопическое исследование молока

На очищенное предметное стекло капают пипеткой 1 каплю молока и покрывают покровным стеклом. Наблюдают под микроскопом при опущенном конденсоре. Видно множество жирных капель. При мастите в молоке можно видеть и лейкоциты.

Молоко представляет собой стабильную эмульсию молочных жиров в водном растворе. Стабильность эмульсии зависит не только от растворенных веществ, но главным образом от наличия белковой оболочки вокруг самых маленьких жировых капель. Диаметр капель жира колеблется от 0,5 до 20 микрон, причем большинство жировых шариков имеют диаметр 1–4 микрона. Они хорошо видны под микроскопом.