Для профилактики облысения до и во время химиотерапии применяют травы с антиоксидантным и антигипоксантным эффектами. После химиотерапии – адаптогены. Отличительной чертой лечения алопеции травами является наружная терапия, проводимая, как правило, после химиотерапии. Наружно применяют кашицы из свежих растений, ванны и ополаскивания из отваров и настоев как свежих, так и сухих трав. Используют также масла и мази.

В основе лечебного эффекта трав лежит стимуляция ростовых зон волосяных фолликулов. С этой целью применяют растения, содержащие в своем составе жгучие вещества. За счет раздражающего действия веществ резко усиливается кровоток в коже волосистой части головы, что способствует усилению роста волос.

Одна из старых методик лечения алопеции в клинике – накладывание на волосистую часть головы лечебной кашицы с красным перцем. Эффект перцового пластыря знаком многим не понаслышке. Стойкости пациентов, испытавших данную методику, можно только позавидовать. Сходную процедуру выполняют со свежей кашицей из репчатого лука.

Раздражающим действием на волосяные фолликулы обладают различные препараты (отвары, мази) из корня, травы и плодов переступня белого. Как и красный перец, переступень относится к семейству пасленовых и содержит жгучие алкалоиды, что позволяет применять его наружно при радикулитах, невралгиях, миозитах и т. п.

Куда более гуманным по сравнению с перцовыми и луковыми аппликациями выглядит мытье и ополаскивание волосистой части головы отварами таких растений, как крапива двудомная и жгучая, шишки хмеля обыкновенного, корень и цветки лопуха большого (репейника), трава череды трехраздельной.

Лопух большой . 1) 75 г свежего корня настаивать сутки в теплом месте в 250 мл подсолнечного или миндального масла, а затем отварить в течение 15 минут на медленном огне, после остывания отжать, процедить. Аналогично можно приготовить 10%-ную мазь из семян лопуха (М. А. Носаль).

2) Народный рецепт. Для приготовления мази корень варят в мелко изрубленном виде. Когда жидкость выкипит наполовину, прибавляют свиного или бараньего сала (из свиного сала мазь получается лучше), переливают смесь в горшок, замазывают его тестом и ставят в горячую печь на несколько часов; вынутую из печи жидкость тщательно перемешивают несколько раз. После охлаждения воду сливают, а жирную оставшуюся массу перекладывают в стеклянную банку. Жидкость, полученная при приготовлении мази, идет на обмывание волос с мылом. По высыхании волос в кожу головы ежедневно на ночь втирают полученную мазь.

Хмель обыкновенный. 2 ст. ложки сухих соплодий на 400 мл только что закипевшей воды. Настаивать 3 часа. Втирать в кожу волосистой части головы 1 раз в день. Курс – 2 недели.

Череда трехраздельная. 3 ст. ложки травы на 2 стакана кипятка. Кипятить на слабом огне 10 минут. Использовать так же, как в предыдущем рецепте.

Переступень белый. Свежий корень хорошо промыть, кипятить в воде 1 – 2 минуты, пропустить через мясорубку, отжать через плотную ткань. 20 мл полученного сока смешать с ланолином или сливочным маслом (40 г) в чашке с круглым дном. Затем частями добавить вазелин (40 г) и вновь перемешать. Хранить в холодильнике.

Крапива двудомная. 3 ст. ложки сухих листьев крапивы на 0,5 л кипятка. Настаивать 1 час, процедить. Смачивать голову после мытья и слегка втирать в кожу, голову не вытирать. Процедуру проводить 2 – 3 раза в неделю в течение 2 – 3 месяцев.

Все онкологические больные, подвергаемые химиотерапевтическому лечению, независимо от того, какой злокачественной опухолью они страдают, в результате приобретают одну и ту же общую болезнь, поражающую одни и те же органы и системы, имеющую одни и те же симптомы и одни и те же исходы. Можно назвать это химиотерапевтической болезнью, суть которой – лекарственное отравление организма, усугубленное опухолевым эндотоксикозом. Для данной болезни характерно поражение практически всех органов и систем, что встречается только в случае тяжелой хронической патологии, например при сахарном диабете, системных заболеваниях соединительной ткани и им подобных.

Многоплановость и многосистемность поражения требуют от врача весьма широких познаний, далеко выходящих за пределы онкологии. Возникает логичный вопрос: кто сможет объять необъятное? Какая врачебная специальность ближе всего подходит к тому, чтобы адекватно и грамотно оценить все нарушения, возникающие в ходе химиотерапии, и назначить соответствующее лечение? На наш взгляд, ответ очевиден: терапия. Недаром в Москве с недавнего времени все участковые терапевты в обязательном порядке должны пройти усовершенствование по паллиативной помощи онкобольным. Паллиативная помощь, не имеющая целью излечение больного от рака, выполняет задачу улучшения качества его жизни, что во всем цивилизованном мире оценивается ничуть не меньше, чем непосредственная работа онколога.

Вполне очевидным является и выбор фитотерапии как базисного метода лечения "химиотерапевтической болезни". Несмотря на то что при больших нарушениях, например при сильной рвоте или тяжелой анемии, бывает сложно обойтись без мощных современных медикаментов, все же подавляющее большинство лечебных направлений перекрывается фитотерапией, и только ею. Наибольшее число известных гепатопротекторов, антиоксидантов, адаптогенов, иммуномодуляторов, регуляторов стула являются средствами растительного происхождения. Особенно важно то, что траволечение позволяет очень мягко подготовить пациента к химиотерапии, чтобы нивелировать ее возможные побочные эффекты, что почти невозможно при применении только лишь фармакологии "чистых субстанций".

Мы выступаем за комплексную фитотерапию сборами, насчитывающими до 7 – 12 растений, и даже за сложные схемы, в которых комбинируют сборы трав, настойки и другие лекарственные формы. Выбор растений в состав схемы происходит на основе индивидуализации лечения и зависит от вида основной онкопатологии, наличия у больного сопутствующих заболеваний и нарушений, от преобладания в клинической картине того или иного синдрома, от используемых препаратов и схем химиотерапии и т. д. Логика выбора трав для лечения конкретного пациента, безусловно, присутствует и может быть подвержена систематизации. Однако индивидуальная схема траволечения, говоря языком математическим, – это уравнение с очень многими переменными и поправочными коэффициентами. Именно это и делает фитотерапию органичным сплавом науки и искусства, каковым, например, являются шахматы. Точность логики и красота импровизации – вот истинная суть фитотерапевтического лечения любого сложного больного, и онкологического больного, получающего химиотерапию, в первую очередь.

Лечение гормонозависимых опухолей

Особенности терапии в зависимости от вида опухоли

Опухоли некоторых органов носят гормонозависимый характер. Это означает, что рост таких опухолей зависит от воздействия на их клетки тех или иных гормонов.

Виды гормонозависимых опухолей:

• рак молочной железы у женщин (около 60 на 100 тыс. человек в год, примерно 20% всех опухолей; 3-е место как причина смертности);

• рак предстательной железы у мужчин (в США 29% всех опухолей – 1-е место, в России 3,3% – 9-е место: 9,8 на 100 тыс. человек в год; 4-е место как причина смертности);

• опухоли яичников (10 – 15 на 100 тыс. человек в год – 6,4% всех опухолей, 20% среди опухолей женской половой сферы);

• опухоли матки (20 на 100 тыс. человек в год – 6,8% среди всех опухолей, 3-е место среди заболеваний женских половых органов);

• рак поджелудочной железы (10 на 100 тыс. человек в год – 2,7 – 3,2% всех опухолей);

• рак яичек (1 – 2% всех злокачественных опухолей);

• опухоль щитовидной железы (3 на 100 тыс. человек в год – 1% всех злокачественных заболеваний).

В совокупности гормонозависимые опухоли составляют 40 – 42%.

Лечение такого вида опухолей основано на ряде фармакологических принципов.

1. Использование функциональных антагонистов гормонов.

Например, функциональными антагонистами являются эстрогены и андрогены, что позволяет применять первые для лечения рака предстательной железы, а вторые – для лечения рака молочной железы. Исторически этот подход, вероятно, самый старый, что связано с хронологией синтеза гормональных препаратов. При раке простаты продолжают применять эстрогены. Андрогены же при заболеваниях молочных желез уже не используют из-за низкой эффективности и выраженных побочных эффектов. В фитотерапии для лечения рака предстательной железы применяют растения, содержащие фитоэстрогены (дягиль, клевер, люцерну и т. п.).

Отрадно отметить, что исследования последних лет подтвердили актуальность некоторых биофлавоноидов (по сути являющихся фитоэстрогенами) для профилактики и лечения опухолей молочной железы и простаты. Таковым, например, является генистеин сои.

2. Для лечения гормонозависимых опухолей применяют средства, выключающие центральную стимуляцию. Чаще всего воздействие осуществляется на гипофиз.

В расчете на подобный эффект в фитотерапии используют прострел луговой, полынь обыкновенную и некоторые другие растения.

Весьма благодатную почву для размышлений о воздействии на гипофиз представляют народные методы контрацепции. Так, например, известно, что длительный прием отваров зюзника европейского и воробейника краснокорневого делает невозможным наступление беременности у некоторых женщин. В результате многочисленных экспериментов было установлено, что контрацептивный эффект этих растений связан с угнетением ими гонадотропной функции гипофиза (это функция гипофиза по выработке фолликулостимулирующего и лютеинезирующего гормонов, стимулирующих яичники). Активным началом этих растений являются литоспермовая кислота и шиконин. Экспериментально подтверждено, что растения, содержащие указанные вещества, обладают антигормональным эффектом и, соответственно, могут быть использованы в лечении гормонозависимых опухолей.

Литоспермовую кислоту содержат многочисленные представители семейства Boragίnacea, давно и прочно вошедшие в рецептуру народной медицины: окопник лекарственный, чернокорень лекарственный, воловик (анхуза), синяк обыкновенный.

Литоспермовая кислота и шиконин обладают также некоторым прямым противоопухолевым действием, механизмы которого активно изучаются в последние годы. Ряд экспериментальных данных показывает, что и зюзник, и воробейник можно использовать в качестве супрессивной терапии при раке щитовидной железы. Механизм действия литоспермовой кислоты на гипофиз распознан не окончательно.

Роль пролактина (гормона гипофиза) в возникновении и прогрессировании опухолей молочной и предстательной железы изучена довольно хорошо. При назначении лечебных схем в отношении рака данных локализаций обычно ограничиваются блокадой эстрогенов и андрогенов соответственно. Считается, что этого достаточно. Однако на практике доказано, что положительный эффект дает понижение уровня сывороточного пролактина при лечении больных раком молочной железы с метастазами в кости.

Например, бромокриптин напоминает по своей структуре некоторые алкалоиды спорыньи, которую с давних времен использовали для лечения различных диэнцефальных (гипоталамических) расстройств. Классическими также можно считать сочетания вытяжек из спорыньи и извлечений из растений семейства пасленовых: красавки, дурмана и белены. Эти растения являются ядовитыми, поэтому их использование в качестве фитотерапевтических средств ограниченно. Перспективно применение прутняка, клопогона даурского, лукосемянника даурского, воронца кустарникового, кирказона ломоносовидного, боярышника кроваво-красного и некоторых других растений.

3. Использование средств, непосредственно угнетающих функцию эндокринных органов, вырабатывающих "конечные" гормоны.

Например, известно, что хлопчатник (госсипол) угнетает функцию яичек, а корни кубышки желтой, трава проломника северного аналогичным образом действуют на яичники. Применение данных лекарств имеет ряд недостатков. Так, в частности, хлопчатник не столько угнетает гормональную активность яичек, сколько обладает сперматоцидным действием. Угнетение сперматогенеза, связанное с повреждением эпителия канальцев яичек, нередко приобретает необратимый характер и в 26% случаев заканчивается бесплодием.

4. Использование средств, влияющих на различные ферментные системы, участвующие в синтезе и метаболизме гормонов.

Так, вещества, содержащиеся в красном винограде, могут блокировать фермент ароматазу, превращающий тестостерон в эстрадиол. Генистеин дрока красильного и сои стимулирует выработку печенью белка, специфически соединяющегося в крови с эстрогенами, в результате чего они становятся неактивными. Кроме того, он тормозит выработку веществ, которые отвечают за образование новых сосудов в опухоли.

Специфические соединения серы, входящие в состав семейства крестоцветных (различные сорта капусты, сурепка, ярутка полевая, горчица и т. п.), – изотиоцианаты и глюкозоиналаты (в частности, индол-3-карбинол), – переводят активные метаболиты эстрогенов в неактивные, выполняя функцию одной из ферментных систем. Вещества, содержащиеся в лилии широколиственной, сереное пильчатой (сабаль), блокируют 5-альфа-редуктазу, переводящую тестостерон в дигидротестостерон.

5. Использование вспомогательных средств, влияющих на утилизацию гормонов в печени, всасывание в кишечнике, выведение со стулом и прочие аспекты метаболизма.

Траволечение больного гормонозависимым вариантом опухоли – задача, которая далеко не исчерпывается коррекцией гормонального фона. Поэтому можно говорить о формировании гормонорегуляторного блока (ГРБ) в составе сложного травяного курса.

Гормонорегуляторный блок – одно или несколько растений, объединенных по принципу целенаправленного влияния на гормональную сферу, входящих в состав целостной травяной схемы лечения онкологического больного.

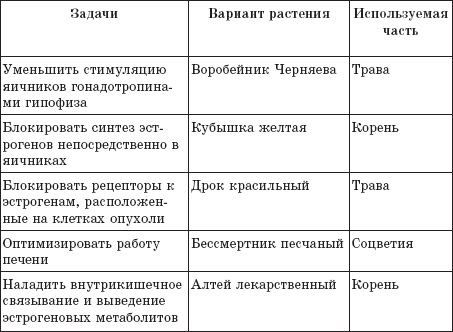

Выбор растений для ГРБ индивидуален в каждом конкретном случае. Рассмотрим виртуальный пример (табл. 2). Больная М., 36 лет, диагноз "рак молочной железы". Менструальный цикл сохранен.

Таблица 2

Гормонорегуляторный блок

Мягкое, практически лишенное побочных реакций действие трав позволяет проводить лечение различных предопухолевых состояний, таких как доброкачественная гиперплазия предстательной железы, мастопатия, миома матки, эндометриоз, доброкачественный полинодозный зоб. Контроль эффективности гормонально ориентированного травяного лечения достаточно прост и осуществляется традиционными методами, а именно определением уровней гормонов, на которые направлено воздействие.

Терапия опухолей щитовидной железы

Узловые заболевания щитовидной железы весьма распространены. Так, если пальпируемые узлы обнаруживаются в среднем у 6% населения, то при проведении ультразвукового скрининга этот показатель возрастает до 67%! В свою очередь, это составляет около 5% от всех выявляемых узлов. На разные формы злокачественных новообразований щитовидной железы приходится около 1% всех онкологических болезней, то есть 3 человека на 100 тыс. населения в год.

Опыт народной медицины в применении лекарственных растений для лечения узловых заболеваний щитовидной железы весьма богат устоявшимися рецептами и прописями. Возможности современной науки позволяют раскрыть терапевтические механизмы растений и отработать четкие показания и противопоказания к их применению в комплексе мероприятий паллиативной помощи больным раком щитовидной железы.

Ключевым моментом патогенеза узловых заболеваний щитовидной железы принято считать стимуляцию клеток опухоли тиреотропным гормоном (ТТГ) гипофиза. Данный факт изучен на экспериментальных моделях.

Современная медицина активно применяет метод так называемой супрессивной терапии (СТ). Ее цель – подавить выработку гормона ТТГ в гипофизе. Эффективность супрессивной терапии в отношении доброкачественных узлов, развившихся на фоне недостаточности йода, составляет 80%, из которых 50 – 60% регрессируют полностью и 15 – 20% – частично. Узлы уменьшаются обычно за 4 – 6 месяцев.

Иначе выглядит ситуация, когда дефицита йода нет, а в качестве причин выступают тиреотропные антитела, факторы роста и прочее. В этих случаях эффект супрессивной терапии появляется только у 50% больных с регрессом узлов на 20% от их объема. В рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании было показано, что регресс достигается у 17% пациентов и еще у 10% останавливается рост узла.

Результаты супрессивной терапии, проведенной больным с фолликулярной аденомой в послеоперационном периоде в течение 6 месяцев, практически не имеют отличий по отношению к нелеченой группе пациентов.

На практике применение супрессивной терапии приводит к снижению смертности больных раком щитовидной железы, осложненным отдаленными метастазами, когда хирургическое лечение отходит на второй план.

Подавление ТТГ до неопределимых величин сокращает число рецидивов рака щитовидной железы в послеоперационном периоде, и, как следствие, увеличивается продолжительность жизни. Эффективность такой терапии не зависит от возраста, пола, гистологического варианта опухоли и даже стадии метастазирования.

Интересны результаты рандомизированного исследования, в котором участвовали более 400 пациентов с пальпируемыми узлами. Ранее им была проведена радиотерапия на область головы и шеи. Далее изучался возможный ответ на супрессивную терапию и определялась необходимость хирургического лечения у тех больных, кто такого ответа не проявлял. Полный ответ был достигнут после операции через 6 месяцев супрессивной терапии у 18,3% больных, еще у 26% – в период от 7 до 12 месяцев. У 20% пациентов узлы полностью исчезли в период от года до двух лет.

Основным критерием достаточности СТ служит уровень гормона ТТГ в крови. Необходимость проведения высокодозной супрессивной терапии L-тироксином в течение длительного времени (нередко пожизненно) обуславливает частое возникновение побочных реакций, снижение качества жизни и, как следствие, отказ пациентов от дальнейшего приема лекарств.

Можно выделить две группы осложнений супрессивной терапии.

Во-первых, это нарушения сердечного ритма (тахикардия, экстрасистолия), повышение артериального давления, гипертрофия отделов сердца, снижение выносливости при выполнении физических нагрузок и др. Некоторые исследователи указывают, что такие изменения минимальны даже в случае долговременного лечения.

Во-вторых, это остеопороз. Наиболее подвержены такому влиянию оказались женщины в пре– и постменопаузе, а также дети. Впрочем, взаимосвязь остеопороза с высокодозной супрессивной терапией еще рассматривается, а некоторыми учеными отвергается вовсе.

Перспективы применения лекарственных растений