Деградация и распад Халифата – также на совести наемников, если, конечно, у них есть совесть. Сабли тюрок вознесли Халифат к вершинам славы. Они же привели к его расчленению. И все это – только лишь потому, что халифам не удалось приобрести монополию на проповедь Слова Божьего. Зачем нужен халиф, если султаны (вожди наемников) сами справляются с вопросами веры? Ведь вера-то простая. Формула "нет Бога, кроме Бога" напрочь лишала смысла почитание Христа, сделав его лишь одним из пророков.

Иное дело – католичество. Здесь духовная составляющая превалирует. А все потому, что в борьбе пап с императорами, – а это были именно солдатские императоры, вожди наемников, – победили первые. Это четко отразилось на католической доктрине: католичество стало религией монахов, а не мирян. Его культ оказался настолько пышным, а гносеологическая составляющая – настолько сложной, что его без преувеличения можно считать религией для посвященных.

Причем сделано это было нарочито и вот зачем.

Папы не опирались на войска, их методы были отличными от действий императоров. Заменой сабель стали пышность культа и сила религиозного экстаза. Они призваны были вознести пап на недосягаемую высоту, дать им монополию на проповедь слова Божьего, обеспечив, тем самым, власть над душами. Но эта власть не была самоцелью: папы стремились прибрать к рукам власть светскую. А это – контроль над кошельками паствы (церковная десятина) и над саблями наемников.

И вот мы видим величавую готическую архитектуру, долженствующую породить в сердцах мирян благоговейный трепет перед папами, коих место чуть ли не одесную Бога, слышим проповедь, звучащую парадоксально. Ибо что, как не парадокс, представляет собой следующее изречение: "И Сын Божий умер: это бесспорно, ибо нелепо. И, погребенный, воскрес: это несомненно, ибо невозможно".

Но простой смертный и не должен был понимать назначение и смысл религиозных отправлений и символов. Вся эта мишура призвана была стать уделом специалистов. Таким образом, духовенство отвоевывало себе простор для профессиональной деятельности. Если бы мирянин мог самостоятельно удовлетворять свои религиозные запросы, то какую выгоду имела бы при этом церковь? И вообще, имело ли бы тогда смысл ее существование?

Византийское христианство по степени сложности культа находилось посередине между исламом и католичеством. Антиклерикальные течения (иконоборчество, арианство, монофизитство, несторианство), которые, как и на арабском Востоке, поддерживались здесь военщиной, наложили свой отпечаток на доктрину православия. Оно оказалось более близким простому люду. Православные храмы были лишены броского великолепия готических соборов. Да и Христос здесь более "земной", чем в католичестве. Православные признали Троицу, однако, в отличие от католиков, не признали равенства ее элементов. Тезис о "филиокве", провозглашенный в дополнение к Никейскому символу веры на Толедском Соборе в 589 году, согласно которому Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына (filioque – "от сына"), не был принят православной церковью. Он и по сей день является водоразделом между двумя мировыми религиями.

Однако настоящей антиклерикальной направленностью православие все же не обладало. Она была присуща только таким влиятельным ересям, как арианство и несторианство. Вот они-то вкупе с иконоборчеством и были по-настоящему любезны византийским тюркам – исаврам, территория обитания которых – юг Малой Азии, Сирия, традиционно являлась оплотом антицерковных ересей. Исавры выдвинули из своей среды династию императоров-иконоборцев: Льва III, Константина V Копронима и Льва IV Хазара. Они же поддерживали ересь монофелитства с ответвлением в виде маронитства, общины которого по сей день существуют в Сирии, Ливане, Египте. Наконец, в среде исавров пустило корни несторианство, большими общинами которого славятся и ныне те же Сирия, Ливан, а также Ирак. Да и вся антиохийская (сирийская) школа, представителем которой был Несторий, в целом являлась инкубатором рационалистических идей, порожденных еще ересью Павла Самосатского.

Кстати, название Сирии, скорее всего, образовалось путем искажения той же "Исаврии". Хронисты путаются в названиях, когда пишут о родине Льва III. Так, некий Феофан, хронист IX века, пишет, что тот был родом "из Германикеи, на самом же деле из Исаврии". А вот латинский перевод того же Феофана, сделанный папским библиотекарем Анастасием, уже никоим образом не поминает Исаврию. В нем Лев представлен сирийцем, жителем Германикеи. Причем не ясно, что за "Германикея" имелась в виду: та, которая действительно находилась в северной части Сирии на восток от Киликии, или Германикополь, город в Исаврии. Историки спорят: сирийцем был Лев или исавром? На самом деле спор здесь неуместен: речь идет об одном и том же.

Поэтому, как бы это ни выглядело комично, А.Т. Фоменко с Г.В. Носовским отчасти правы, называя Сирию Руссией. Ведь Исаврия (тавр, таурус, урус, рус) связана с Русью хотя бы названием. Но только названием. Ни территориально, ни этнически они между собой не связаны. Только названием, четко отражавшим род занятий исавров и русов: те и другие были наемными дружинниками.

Наверное, поначалу религией малоазийских тюрок, так же как и готов, было арианство. Однако, по мере превращения ислама во враждебную Византии силу, отношению к нему менялось. Кое-кому оно показалось слишком похожим на ненавистный ислам. Для этих лиц наиболее приемлемым вариантом оказалось несторианство. Это был несколько усложненный вариант арианства, согласно которому божественное начало по временам могло таки присутствовать в Христе. Не было здесь и жесткого исламского запрета на иконы, хотя и идолопоклонство не приветствовалось.

В той же солдатской среде пустил корни ислам. И, видимо, у него приверженцев оказалось больше, потому что, в конце концов, он стал господствующей религией в Восточной Римской империи. И вот то сельджукское, а затем и османское "завоевание Византии", как раз и ознаменовало собой победу солдатских императоров в многовековом споре за власть с духовенством, чего не произошло на латинском Западе, где практически до победы протестантизма императоры с папами продолжали заниматься перетягиванием каната.

Несторианство, заменив собой на некоторых поствизантийских территориях арианство, стало религией поствизантийских же тюрок (не турок!), в том числе северных византийцев – казаков или русинов, как они сами себя называли.

Может показаться, что вывод этот поспешен. Почему именно несторианство, а не еще какая-нибудь ересь, коих немало было в Византии? Но факты говорят именно в пользу этого учения. Несторий, его зачинатель, был антиохийским патриархом, а Антиохия находилась в Сирии, т. е., как выяснилось, в земле византийских пограничников – исаврийцев. Там же, в Сирии и Ираке, несторианство и существует по сей день, доказывая свою живучесть по сравнению с другими ересями.

Но следует ли из этого, что несторианство стало и религией причерноморских византийцев – казаков? Прямого указания на это нет. Но есть масса косвенных свидетельств. Отчасти об этом можно судить по тому факту, что поддерживающие несторианство исавры (тавры, тюрки) были такими же казаками-пограничниками, как и южнорусские казаки. Только здесь это была граница между Византией и Халифатом. И это отнюдь не метафора. В книге А. Карташева "Вселенские Соборы" можно обнаружить замечательную фразу: "Монофелитство умерло в Византии, но как пережиток законсервировалось в одной группе сирийцев на Ливане. В эту среду сирийских горцев византийское правительство в VII веке пересадило в роли казаков-пограничников племя свирепых вояк – исаврийцев из Тавра. Они составили закваску для части ливанских сирийцев, получивших имя мардаитов ("мардайя") и прославившихся своим стойким сопротивлением арабам-завоевателям".

И все-таки правильно ли называть казаками исаврийцев? Будет ли это соответствовать, так сказать, "духу и букве"? Ведь настоящие казаки, – я имею в виду казаков Волго-Днепровского междуречья, – географически с ними никак не связаны. Да и жили они с исаврами в разное время: временной разрыв между ними составляет едва ли не тысячу лет. И, тем не менее, назвать казаками исарийцев значит – попасть в самое яблочко, ибо казаки – это не южнорусский, а самый что ни на есть византийский феномен!

Даже самое название казаков – родом из Византии. Eques – так в Византии, как, впрочем, и в Западной Римской империи, называли всадников, кавалеристов. Главнокомандующий кавалерии именовался здесь magistri equitum. Позже, уже после падения Византии, слово eques "перекочевало" на Русь и, слегка видоизменившись в чуждой лингвистической среде (куз, каз, казак), стало обозначением южнорусских вольнонаемных (охочих) дружинников.

Самое интересное во всем этом то, что латинский корень данного слова не раз проскальзывал в публикациях, однако, неизменно был оставляем без внимания. Причем без внимания его оставляли даже те исследователи, которым было известно, что именно так (eques) именовали южнорусских казаков латинские авторы. Такова сила инерции мышления. Никто даже думать не смел, что казаки – это феномен Рима. И переводили их название как угодно, только не с латинского. Особую популярность приобрели тюркские и славянские интерпретации.

Зря историки не уделяют внимания этимологии. Смысл истории не понять, не зная происхождение слов, коими она написана. А то, что она написана в первую очередь словами, а не археологическими находками, не вызывает сомнений.

Теперь же, вооружившись знанием о византийских корнях казачества, можно смело утверждать следующее. Если несторианство было близким духу византийских казаков, то оно должно было завоевать и сердца запорожцев с дончаками, их, если не родственников, то хотя бы коллег.

Присмотримся же к религиозным воззрениям казачества Волго-Днепровского междуречья. Отвечали ли идеи несторианства специфике казачьей жизни? Какой на самом деле была казачья вера?

Вот как можно ответить на эти вопросы. Были казаки безграмотными, жизнь вели кочевническую, полувоенную, а иногда и просто разбойную. Неужто в этих условиях можно было понять суть богословских споров? Ведь даже простых правил какой-либо религии казаки не знали в полном объеме. Да и некому было у них этого требовать. Не было в Поле духовенства, и спрос с казака был невелик. Например, при в вступлении в Запорожскую Сечь достаточно было ответить положительно всего лишь на один вопрос: "Веруешь ли в Бога?" А коль скоро любая религия предполагает веру в Бога, двери братства были открыты для всех.

Исходя из этого надо полагать, что были в казачьих ордах и католики, и православные, и мусульмане, и буддисты, и просто язычники. В этих условиях нужна была религия, понятная всем, объединяющая всех, усвоить азы которой можно было бы не слезая с седла. Эдакая религия "для чайников", свободная от чрезмерного иконопочитания, отправление культа в которой было бы доступно в полевых условиях.

Несторианство и было такой религией. В самом деле, учение о единосущности земной и божественной природы Христа (александрийская школа православия) было слишком противоречиво для того, чтобы быть воспринятым служилым людом, не искушенным в религиозной схоластике. Куда как понятней выглядело представление о земной природе Христа, о его лишь подобии Богу, но не единосущности с ним, представленное антиохийской школой. Бог в этом учении был один – всеблагой, всемогущий, вездесущий, тогда как сын Божий сотворен, а, следовательно, не вечен. Бог мог только пребывать в нем, как в храме. Земное начало в Христе только прибавляло ему симпатий "электората". Да и мать Христа в таком контексте также выглядела по-земному, превратившись из Богородицы в Христородицу.

В выборе казаками веры сыграло свою роль и другое обстоятельство. Ведь они были наемниками и служили "за гроши и сукна" кому угодно. А это предполагает как минимум индифферентность по отношению к религиозной ориентации "работодателей". Ревностный христианин в силу своих убеждений не мог бы, к примеру, служить в войске крымского хана или турецкого султана, убивая своих единоверцев. Но у казаков это встречается сплошь и рядом, а, значит, вопрос веры не стоял для них остро. Тем более это справедливо в отношении запорожцев. Для этих "защитников православия" война с христианами (поляками и московитами) в союзе с крымским ханом была делом обычным.

На этой почве у запорожцев даже возникали разногласия с пророссийски настроенными донскими казаками. Так, во время войны Хмельницкого с Польшей, крымский хан, его союзник, потребовал унять донцов, непрерывно совершающих набеги на крымские владения. Хмельницкий отправил на Дон послание с просьбой прекратить набеги, "иначе за нелюбовь отдадим вам нелюбовью". На что донцы ответили: "Неприлично христианину возставать на единоверцев своих в защиту басурман; не мешай нам истреблять старинных врагов наших. Мы всегда были с вами в братстве; но знай, что мы также умеем обходиться с неприятелями нашими, как и с друзьями".

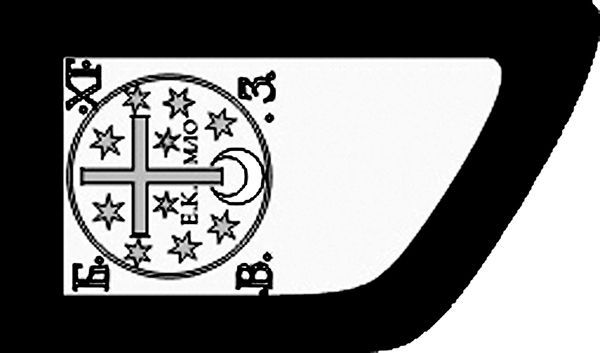

Рис. 22. Знамя Богдана Хмельницкого.

Хмельницкий послал на Дон 5000 запорожцев во главе со своим сыном, Тимофеем. Остановившись на реке Миус они стали поджидать войско крымского хана. Однако хан по каким-то причинам не прислал войска, и казаки, простояв на Миусе две недели, возвратились на Днепр.

И это – еще одно из "славных" дел потомков кшатриев и берсерков.

Впрочем, слово "индифферентность" не совсем точно передает отношение казаков к иноверцам.

Не годится здесь и "веротерпимость", которой часто и не без оснований характеризуют несториан-монголов. "Универсализм" – вот наиболее подходящее определение. Несторианство было всеобъемлющей религией, для которой ни католичество, ни православие, ни ислам, не были абсолютно чужими. Посмотрите на знамя Богдана Хмельницкого (рис. 22). На нем рядом с христианским крестом красуются мусульманские звезды и полумесяц. Своеобразным было казацкое православие. А, кстати, разве можно после этого говорить, что религия "московитов" с элементами ислама была "нерусской"? Что же тогда считать "русской" религией? Католичество? Впрочем, понятно, что Голденков считает "русской" верой. Это, конечно же, униатство. Но это искусственное, навязанное католиками вероисповедание, не ближе к русской вере, чем буддизм.

Но как совместить выводы о несторианских предпочтениях казаков с фактами широкой распространенности в их среде старообрядчества? Нет ничего проще. Надо только представить, что старообрядчество – это и есть несторианство на определенной стадии своего развития, т. е. более древний вариант православия в отличие от никонианства и современного греческого православия. Не зря ведь староверы называют свою религию "древлеправославной верой" или "древлим благочестием".

Есть немало черт, сближающих староверие с несторианством. Это, в первую очередь, двоеперстие, знак, характерный для обеих указанных религий. Двоеперстием фиксируются две природы Христа, тогда как троеперстие, вошедшее в обиход в Византии с XIII века, а в Московском государстве – с XVII, является отображением Троицы.

Казалось бы, разница невелика, если вообще есть. Ведь как Троица, так в определенном смысле и дифизитство (фиксация двух природ Христа), признаются и несторианством, и современным православием. Однако последнее практически свело на нет фиксацию двух природ Христа, характерную лишь для православия времен борьбы с монофизитством. Сближает его с дифизитством лишь неприятие "филиокве", тезиса, полностью уравнивающего Христа с Богом. Лейтмотивом же несторианства является именно подчеркивание двух природ Христа, зафиксированное в двоеперстии.

О несторианских мотивах в религии казаков свидетельствует, например, то, что вместо "спасибо", т. е. "спаси Бог", казаки говорили "спаси Христос". Это то же самое, что называть Богородицу Христородицей, подобно несторианам.

Несторианским по сути было и отношение староверов к роли клира в религиозной жизни. Предполагалось, что миряне не должны быть пассивными созерцателями религиозных действ, например, литургий, а напротив, должны принимать в них активное участие. Пропагандировалась выборность священников, применялась практика исповеди Богу напрямую, т. е. без посредства духовного лица. Все это идеи несторианства, нашедшие наиболее яркое воплощение в доктрине староверов-беспоповцев, в связи с гонениями на старообрядчество решивших вообще отказаться от института священников.

Будучи в подавляющей своей части староверами, казаки придерживались подобных же принципов. "Всеми церковными делами на Дону ведал Войсковой Круг, – указывает Е.П. Савельев, – и никаких епископов, как начальствующих лиц, не признавал".