143. Pimentel, M. Rifaximin therapy for patients with irritable bowel syndrome without constipation / M. Pimentel, A. Lembo, W. D. Chey // N. Engl. J. Med. – 2011. – Vol. 364. – P. 22–32.

144. Sharara, A. A randomized double-blind placebo controlled trial of rifaximin in patients with abdominal bloating and flatulence / A. Sharara, E. Aoun, H. Abdul-Baki // Am. J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 101 (2). – P. 326–333.

145. Whorwell, P. J. Efficacy of an encapsulated probiotic Bifidobacterium infantis 35624 in women with irritable bowel syndrome / P. J. Whorwell, L. Altringer, J. Morel // Am. J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 101 (7). – P. 1581–1590.

146. Плотникова, Е. Ю. Некоторые аспекты диагностики и лечения избыточной бактериальной контаминации тонкой кишки в клинической практике [электронный ресурс] / Е. Ю. Плотникова, М. В. Борщ, М. В. Краснова, Е. Н. Баранова // Лечащий врач. – 2013. – № 4. – режим доступа: http://www.lvrach.ru / 2013 / 02 / 15435625.

147. Кучерявый, Ю. А. Синдром избыточного бактериального роста / Ю. А. Кучерявый, Т. С. Оганесян // РЖГГК. – 2010. – № 5. – С. 63–68.

148. Маев, И. В. Эволюция представлений о синдроме раздраженного кишечника: Метод. рек. для врачей / И. В. Маев, Ю. А. Кучерявый, С. В. Черёмушкин. – М., 2013. – 80 с.

149. Агафонова, Н. А. Невсасывающиеся (кишечные) антибактериальные препараты в гастроэнтерологии: спектр применения рифаксимина. / Н. А. Агафонова // Consilium medicum. Гастроэнтерология. – 2009. – № 1. – С. 61–66.

150. Чучалин, А. Г. Федеральное руководство по использованию Лекарственных средств (формулярная система). Выпуск VIII. / А. Г. Чучалин, Ю. Б. Белоусов, В. В. Яснецов // М.: Эхо. – 2007. – 693 С.

151. DiStefano, M. Rifaximin versus chlortetracycline in the shortterm treatment of small intestinal bacterial overgrowth. / M. DiStefano, S. Malservisi, G. Veneto // Aliment. Pharmacol. Ther. – 2000. – Vol.14 (5). – P. 551–556.

152. Lauritano, E. C. Antibiotic therapy in small intestinal bacterial overgrowth: rifaximin versus metronidazole / E. C. Laurit ano, M. Gabrielli, E. Scarpellini // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. – 2009. – MarApr,13 (2). – P. 111–116.

153. Adachi, J. A. Rifaximin: a novel nonabsorbed rifamycin for gastrointestinal disorders / J. A. Adachi, H. L. DuPont // Clin. Infect Dis. – 2006. – Vol..42. – №.4. – P. 541–547.

154. Gasbarrini, A. Small intestinal bacterial overgrowth: diagnosis and treatment / A. Gasbarrini, E. C. Lauritano, M. Gabrielli // Dig. Dis. – 2007. – Vol..25. (3). – P. 237–240.

155. Peralta, S. Small intestine bacterial overgrowth and irritable bowel syndrome-related symptoms: experience with Rifaximin. / S. Peralta, C. Cottone, T. Doveri et al. // World J. Gastroenterol. – 2009. – Vol..5 (21). – P.2628–2631.

156. Scarpellini, E. High dosage rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth / E. Scarpellini, M. Gabrielli, C. E. Lauritano // Aliment. Pharmaco.l Ther. – 2007. – Vol. 25 (7). – P. 781–786.

157. Dupont, H. L. Rifaximin versus ciprofloxacin for the treatment of traveler’s diarrhea: a randomized, double-blind clinical trial / H. L. Dupont, Z. D. Jiang, C. D. Ericsson // Clin. Infec.t Dis. – 2001. – Vol..33 (ll). – P. 1807–1815.

158. Baker, D. E. Rifaximin: a nonabsorbed oral antibiotic / D. E. Baker // Rev. Gastroenterol. Disord. – 2005. – №.5. – P. 19–30.

159. Lakshmi, C. P. Frequency and factors associated with small intestinal bacterial overgrowth in patients with cirrhosis of the liver and extra hepatic portal venous obstruction / C. P. Lakshmi, U. C. Ghoshal, S. Kumar // Dig. Dis. Sci. – 2009. – May,8.

160. Scarpignato, C. Experimental and clinical pharmacology of rifaximin, a gastrointestinal selective antibiotic / C. Scarpignato, I. Pelosini // Digestion. – 2006. – Vol.7 3. – P. 13–27.

161. Attar, A. Antibiotic efficacyin small intestinal bacterial overgrowth related chronic diarrhea: a crossover, randomized trial / A. Attar, B. Flourie, J. C. Rambaud // Gastroenterology. – 1999. – Vol. 117. – № 4. – P.794–797.

162. Barbara, G. Activated mast cells in proximity to colonic nerves correlate with abdominal pain in irritable bowel syndrome / G. Barbara, V. Stanghellini, R. de Giorgio // Gastroenterology. – 2004. – Vol. 126 (3). – P. 693–702.

163. Gabrielli, M. Prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in Parkinson’s disease / M. Gabrielli, P. Bonazzi, E. Scarpellini et al. // Mov. Disord. – 2011. – Vol. 26. – P. 889–892.

164. Gabrielli, M. Diagnosis of small intestinal bacterial оvergrowth in the clinical practice / M. Gabrielli, G. D. Angelo, T. D. I. Rienzo, E. Scarpellini, V. Ojetti // European Review for Medical and Pharmacological Sciences. – 2013. – V. 17. – Р. 30–35.

165. Ledochowski, M. Hydrogen Breath tests. 1st Edition / M. Ledochowski, E. Ledochowski, A. Eisenmann. – Innsbruck: "Akademie", 2008. – 59 р.

166. Vanderhoof, J. A. Etiology and pathogenesis of bacterial overgrowth. Clinical manifestations and diagnosis of bacterial overgrowth. Treatment of bacterial overgrowth / J. A. Vanderhoof, R. J. Young // UpToDate online, vol 18.1; Wellesley, 2010. Available from: URL: http://www.uptodate.com

167. Iyer, K. Nontransplant surgery for short bowel syndrome. In: Buchan AL, editor. Clinical Nutrition in Gastrointestinal Disease / K. Iyer // Thorofare: Slack, 2006: 367–373.

168. Kopacova, М. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome / M. Kopacova, Jan Bures, Jiri Cyrany, Darina Kohoutova, Miroslav Förstl, Stanislav Rejchrt, Jaroslav Kvetina, Viktor Vorisek // World J. Gastrointest. Pathophysiol. – 2010. – Vol. 16 (24). – P. 2978–2990.

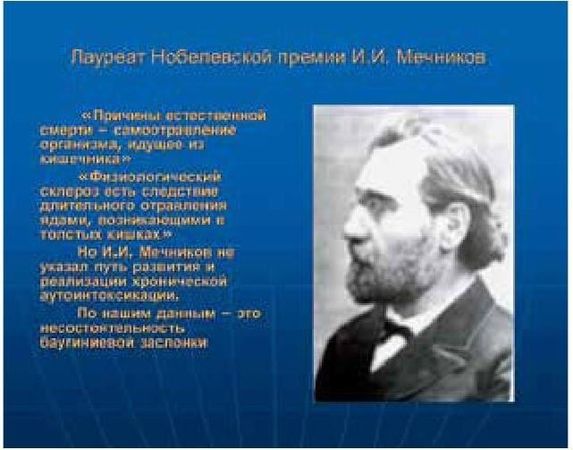

Глава 4. Учение лауреата Нобелевской премии И. И. Мечникова о хронической аутоинтоксикации и преждевременном старении

(В. Л. Мартынов)

"Когда Пастер в 1857 году сделал свое великое открытие микроба молочнокислого брожения, он в то же время заметил, что организм этот, хотя сам производит молочную кислоту, но страдает от ее избытка, что приводит к смерти микроба. Эту смерть можно отнести к естественной смерти. Последняя наступает вследствие самоотравления, т. е. отравления продуктами физиологической деятельности самого микроба.

Смерть стариков часто описывают как естественную, но она в громадном большинстве случаев зависит или от заразных болезней, или от апоплектических ударов. Настоящая естественная смерть должна быть крайне редкой у человека. Вероятно, что естественная смерть, ее причина – самоотравление организма.

Я присоединяюсь к мнению Оскара Блоха, который подвергает сомнению наличие естественной смерти у человека.

Одни гигантские клетки (макрофаги) в старческих костях поглощают костное вещество, костные пластинки, другие уничтожают пигмент волос, третьи поглощают сократительное вещество мышц. Деятельность микробов кишечника обуславливает уплотнение стенок артериальных сосудов, развитие атеросклероза. Атеросклероз в свою очередь вызывает особую болезнь, склероз самых важных органов (печень, почки и др.).

Выделяясь в кишечнике, фенол и карболка производят хроническое изменение артериальных стенок со всеми последствиями. Это доказано.

В мозгу эти клетки уничтожают самые благородные элементы нашего организма. Явления нейронофагии хорошо известны в патологической гистологии нервных центров. Они наблюдаются обычно при нервных заболеваниях и при интоксикации. Эти явления также встречаются часто в мозгу у стариков и старых млекопитающих. Все промежуточные стадии между наличием типичной нервной клетки и ее полным исчезновением не позволяют сомневаться, что мы имеем дело с интенсивным фагоцитозом. Этот фагоцитоз заключается в постепенном переходе содержимого нервной клетки внутрь окружающих ее нейронофагов.

В почках и печени находятся целые скопления макрофагов, поглощающих секреторные клетки этих органов, приводя тем самым к серьезным явлениям атрофии. Уничтожив благородные элементы состарившегося организма, макрофаги, образовав соединительную ткань, никогда более не уступают места исчезнувшим благородным элементам. Вот так образуется склероз у стариков – причина нашего преждевременного увядания. Чем глубже знакомишься с характером болезней, все более убеждаешься в их огромном сходстве с атрофическими явлениями, происходящими в старости.

Поскольку механизм старческой атрофии совершенно сходен с механизмом атрофии микробного и токсического происхождения, то возникает вопрос, не имеет ли место в старости вмешательство микробов или их токсинов? Перевозбужденное состояние макрофагов не обязано ли своим происхождением каким-нибудь ядам, выработанным в глубине нашего тела? Главный источник наших ядов хорошо известен. В нашем пищеварительном канале заключено огромное количество микробов, многие из которых способны выделять вещества, более или менее ядовитые. Наряду с острыми отравлениями микробы кишечной полости продолжительным выделением своих отбросов способны вызвать хроническое воспаление. Вот в этих-то микробных отбросах и следует искать причину ослабления благородных элементов нашего организма и развития разрушительной деятельности макрофагов.

Если, действительно, источниками старческой атрофии являются кишечные микробы, то чем меньше будет развита кишечная микробная флора, тем менее будут выражены явления старости.

Птицы живут гораздо дольше большинства млекопитающих, кишечная флора птиц отличается несравненно меньшим содержанием микробов, нежели флора млекопитающих. Почти не имея толстой кишки, птицы лишены того большого вместилища пищевых отбросов, которые у млекопитающих вскармливает массу микробов. Черепахи и крокодилы живут до глубокой старости, не обнаруживая ее внешних признаков. Толстая кишка птиц, черепах, крокодилов очень мало развита, если не отсутствует совсем, и кишечная флора их исключительно бедна. Продолжительность жизни животных тем значительнее, чем короче их толстые кишки.

Это дает нам право подтвердить гипотезу о роли кишечных микробов как одной из важнейших причин той хронической болезни, какой является наша старость.

Люди не доживают своего цикла жизни. Кишечные яды, будучи выделены бактериями в кишечном канале, легко всасываются в кровь и распространяются по всему организму. Их количество слишком незначительно, чтобы вызвать острое отравление, но достаточно для производства хронических изменений органов. Их действие накопляется постепенно в течении месяцев и лет, организм изнашивается, так как нет противоядий. До некоторой степени они обезвреживаются в печени, но не настолько, чтобы потерять свое хроническое вредное влияние. Это обнаруживается в виде изменений органов, сходных с теми, которые свойственны старости.

Вывод этот добыт опытами на различных животных, так что в справедливости его не может быть сомнения.

Животный организм может отлично развиваться без всякого содействия кишечной флоры. В то время как пользы от микробов в действительности не существует, причиняемый ими вред не может больше подлежать сомнению. Продукт жизнедеятельности микробов индол в небольших количествах, введенный в течении нескольких месяцев в желудок различных млекопитающих (морские свинки, обезьяны), вызывал значительные хронические повреждения органов. Мозг, печень, почки и др. органы претерпевают изменения, которые следует отнести к категории так называемых склерозов. Индол оказался очень опасным ядом. Аналогичное действие и у фенола.

Злоупотребление алкоголем и табаком, сифилис и другие инфекционные болезни должны рассматриваться только как вторичные факторы старческих изменений. Люди, которые пьют много алкоголя и курят много табаку, нередко все же достигают очень пожилого возраста. Другие люди страдают без табака и алкоголя артериосклерозом.

Раньше думали, что индол и фенол производятся самим организмом совершенно независимо от кишечной флоры. Этот взгляд оказался ошибочным. Не только животные, которые не содержат кишечных бактерий, но и такие, которые дают приют обильному количеству их, могут использовать белковую пищу, не производя фенола и индола. Так, грудные дети питаются молоком матери, но в их испражнениях эти яды отсутствуют. Огромное количество бактерий кишечника грудных детей не в состоянии вызывать гниение. Ядообразующая способность одного из лучших образователей индола – кишечной палочки, тормозится нормальными бациллами детского кишечного канала (так называемой B. bifidus). Животные, которые содержат очень богатую кишечную флору, могут при известных условиях не производить ни индола, ни фенола. Морские свинки, которых кормят морковью или сахарной свеклой, не выделяют таких ядов. Однако, как только им дают в пищу картофель, тот час же в их выделениях можно обнаружить эти продукты.

Вызываемое определенными бактериями кишечное гниение хронически отравляет наш организм и сильно сокращает нашу жизнь. В кишечнике есть микробы, препятствующие гниению. Общая черта у женского молока, сахарной свеклы – большое содержание сахара. Молоко богато молочным сахаром, сахарная свекла – тростниковым сахаром. Эти сорта сахара не могут сами задерживать гниения белковых веществ, но они делают это через посредство бактерий, которые питаются сахаром и производят из него кислоты, именно молочную кислоту. Растительная пища содержит больше сахара, чем пища животного происхождения. Можно полагать, что это лучшее средство для задержки гниения и старческих изменений.

Хищные животные образуют в кишечнике фенол и индол. Существуют растительные пищевые вещества, приводящие к производству фенола и индола. Первое место занимает картофель, далее – бананы. Лучшие в этом отношении – овощи, фрукты, финики. Если соединить картофель как довольно сильный ядообразователь с действующим в обратном направлении финиками, то производство индола совершенно подавляется. Некоторые, несмотря на преимущественно растительную пищу, выделяют много ароматических ядов. Существуют другие люди, которые при богатой мясной пище продуцируют все же довольно незначительное их количество. Это зависит от свойства кишечной флоры, которая у различных людей весьма различна.

Микробы, вызывающие гниение, считаются одними из самых опасных. Но они встречают сильных врагов – микробов, которые вызывают брожение сахара и производят молочную кислоту. Эти то микробы и надо развивать в кишечнике. Введение в пищу болгарской простокваши способно уменьшить вредное действие кишечной флоры. Народы, употребляющие в пищу много различных препаратов кислого молока (лебен, йогурт, кефир и т. п.) отличаются хорошим здоровьем и продолжительной жизнью. Эти молочные продукты содержат много молочнокислых бактерий, препятствующих гниению.

Лучшими образователями молочной кислоты оказались микроскопические палочки, обнаруженные в простокваше болгарского приготовления, и которые поэтому названы болгарской палочкой. Вызывающие гниение и другие вредные бактерии могут развиваться наряду с болгарской палочкой, однако образование ими ядов тормозится. Так, было установлено, что кишечная палочка и другие микроорганизмы из этой группы в присутствии молочнокислых бактерий не в состоянии образовывать индол и фенол.

На практике употребление препятствующих гниению бактерий в целом хорошо себя оправдало. К сожалению, только слишком часто в торговлю пускают плохие препараты, которые либо совсем не содержат молочнокислых бактерий, либо содержат лишь следы их. Этому недостатку особенно подвержены продающиеся в сухом виде (таблетки, порошки) препараты, так как все известные молочнокислые бактерии не образуют сухоустойчивых форм (спор). Отсюда следует, что эти микроорганизмы должны прописываться в жидких культурах или во влажном состоянии. Лучше всего пригодны для этого сохраняемые в маленьких трубочках чистые культуры, которые можно принимать с финиками на десерт.

Существуют другие кишечные заболевания, которые вызываются кислым брожением (прежде всего маслянокислыми бактериями), и при которых молочнокислые бактерии, пожалуй, скорее могут причинить вред, нежели пользу. Поэтому, лечение молочнокислыми препаратами необходимо ограничить только заболевания, вызываемые гниением.

Когда возбудители гниения сильно размножились, случается, что молочнокислые бактерии крайне несовершенно выполняют свое тормозящее действие. Эти микроорганизмы нуждаются для своего существования в сахаросодержащей пище, которая дает им возможность производить достаточные для задержки гниения количества кислоты. Однако, сахар так легко всасывается, что только очень незначительная часть его достигает или он даже вовсе не достигает нижних частей кишечного канала. Некоторые сорта растительной пищи, как свекла, морковь и особенно финики, являются лучшими переносчиками сахара в слепую и толстую кишку. Они могут поэтому оказывать большую пользу в борьбе с кишечным гниением.

Многие исследователи отмечали, что тонкий кишечник человека, а также большого количества животных, содержит значительно меньше микробов, чем толстый кишечник. Сотрудники Института Пастера показали, что панкреатический сок в таком виде, в каком он выделяется из железы, либо оказывает незначительное действие на бактерии, либо совсем не действует. Кишечный сок также не производит заметного бактерицидного действия, хотя он явно способен агглютинировать микробы. Только при соединении обоих соков тонкого кишечника, т. е. панкреатического и кишечного, можно получить явное бактерицидное действие.

Так как возбудители гниения обычно являются анаэробы, развивающиеся на щелочных средах и неспособные к росту на кислых средах, можно сделать вывод, что введение кислот может помешать процессам гниения в кишечнике. По этой причине Гайем применяет молочную кислоту при заболеваниях кишечника и получает очень хорошие результаты. Между тем, молочная кислота является продуктом микробного происхождения и образуется некоторыми кишечными бактериями, как B. сoli и, в основном Aerogenes lactis.

Бесспорно, микробы могут проникнуть через непораженный кишечник. Даже в том случае, когда микробы остаются в содержимом кишечника, они могут вредить вследствие того, что выделяют в кровообращение особые вещества. Тот факт, что микробные продукты, действительно, всасываются в кровь, больше не вызывает сомнений.

Уже давно в мозге человека и животных находили ряд веществ (производные фенола, крезола, индола, скатола, пирокатехина и т. д.), микробное происхождение которых подозревали. Сероводород, меркаптан – также продукты деятельности толстой кишки.

Бушар систематически разработал теорию аутоинтоксикации организма, в которой отравление продуктами кишечной флоры является основным.

Всасывание продуктов пищеварения начинается уже в желудке и происходит в основном в тонкой кишке. Толстый же кишечник лишь заканчивает работу по всасыванию, которая может происходить и без него.