сказочный семантический дифференциал требует, чтобы испытуемый отметил место своей учительницы (в пятых классах – классной руководительницы) на шкале, представленной персонажами детских книг: Снежной Королевой, Мальвиной, Айболитом, Золушкой. Методика обнаруживает эмоциональное отношение к учителю и стоящим за ним социальным нормам.

Индивидуальное обследование испытуемых завершается выполнением методики "Кинетический рисунок семьи", которая помогает исследовать типичные формы поведения испытуемых, систему их межличностных отношений, выявляет возможные нарушения в семейном общении, вероятные конфликты и проблемы ребенка.

После выполнения кинетического рисунка семьи проходит заключительная беседа с ребенком, когда его благодарят за работу и отмечают старание и трудолюбие.

Второй блок методик носит дополнительный характер и применяется для получения более полной информации об индивидуальных условиях социальной ситуации развития ребенка, о межличностном взаимодействии школьника с членами семьи, учителями, сверстниками, о типе семейно го влияния и стиле семейного воспитания, о личностных особенностях его педагогов. В этот блок входят:

"Методика изучения социально психологической адаптации детей к школе", сконструированная с учетом четырех критериев успешного приспособления ребенка к условиям школьного обучения: 1) эффективность учебной деятельности; 2) усвоение школьных норм поведения;

3) успешность социальных контактов; 4) эмоциональное благополучие. Данная методика предполагает изучение динамики поведения и неоднократное предъявление учителям-экспертам. Это позволяет выявлять устойчивые особенности поведения детей, которые оказываются стабильными на протяжении младшего школьного возраста. "Методика изучения социально-психологической адаптации детей к школе" также пополняет перечень диагностических средств, позволяющих анализировать развитие мотивов учения. Например, шкалы "эмоциональное благополучие" и "успешность социальных контактов" дают значимую информацию о формировании внешних, социальных, мотивов учения, шкала "эффективность учебной деятельности" помогает проанализировать процесс становления внутренних, сугубо учебных, мотивов. Поэтому мы приводим "Методику изучения социально-психологической адаптации детей к школе" в полном виде в Приложении 8;

"Опросник структуры темперамента". Предлагается учителям младших школьников и классным руководителям пятиклассников. На основе диагностики можно получить данные о социальной компетентности учителей, о тех поведенческих образцах, которые они способны продемонстрировать ученикам. После такой информации с преподавателем легче построить беседу относительно характерологических особенностей его воспитанника;

опросник "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) для родителей младших школьников. Он выявляет взаимоотношения между ними, диагностирует виды отклонений в воспитании детей и причины возникновения нарушений. Отметим, что, давая ценный материал, данная методика не обладает полной надежностью и валидностью.

После завершения индивидуального обследования ребенка проходит встреча с родителями и беседа по АСВ.

Полностью завершив обследование ребенка и проанализировав социальную ситуацию его развития, психолог проводит беседу с учителем младших школьников (или классным руководителем пятиклассников), знакомя учителей с прогнозом дальнейшего характерологического развития детей и рекомендациями, как строить отношения с ними.

Вопросы и задания для закрепления материала

1. Как влияют возрастные особенности на выбор методик для изучения характерологических особенностей младших школьников?

2. С помощью каких методик можно выявлять детей с намечающимися характерологическими особенностями?

3. Расскажите о том, как осуществляется диагностика проблем младших школьников со своеобразием характера.

4. Какие методики дают материал об особенностях социальной ситуации развития детей?

5. Опишите последовательность предъявления методик при изучении проблем детей с намечающимися характерологическими особенностями.

Примечания

Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с "трудным" характером. Киев, 1996.

Вильдавская Л.З. Психологическая диагностика и индивидуально-дифференцированный подход к акцентуированным подросткам // Вестник психосоц. и коррекц. – реабилитац. работы. 1994. № 2. С. 13–28.

Филонов Л.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера // Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. С. 338–363.

Котаскова Я. Лонгитюдное исследование формирования личностных характеристик у детей // Вопр. психол. 1987. № 1. С. 51–56.

Kiefer C.W. The Mantle of Maturity. A History of Ideas about Character Development. N.Y., 1988.

Achenbach T.M., McConaughy S.H., Howell C.T. Child / Adolescent Behavioral and Emotional Problems: Implications of Cross-Informant Coirelations for Situational Specificity // Psychol. Bulletin. 1987. Vol. 1–1. № 2. P. 213–232.

В случае исследования характерологических особенностей получение информации из нескольких источников особенно желательно. Это объясняется тем, что степень адекватности родительской оценки при заполнении опросников должна заведомо снижаться, поскольку, как уже отмечалось, в семьях детей не только родители, но и прародители обычно имеют выраженные особенности характера.

Креч Д., Кратчфилд Р., Ливсон Н. Элементы психологии // Психологическое самообразование: читая зарубежные учебники / Под ред. А.М. Матюшкина. М.: Школа-Пресс, 1992; Левитов Н.Д. Проблема характера в современной психологии // Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 69–73; Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности ребенка. М.: Педагогика, 1988; Тарабрина Н.В. Методика изучения фрустрационных реакций (Picture-Frustration Study S. Rozenzveig) // Иностр. психол. 1994. Т. 2. № 2 (4). С. 68–76.

Чернышева Н.С. Трудности в учении младших школьников с выраженными характерологическими особенностями: Автореф. канд. дис. М., 1997.

Меньшиков В.Г. Диагностика акцентуаций черт характера и типов акцентуаций у школьников: Учеб. пособие. Екатеринбург, 1993.

Андрущенко Т.Ю. Диагностические пробы в психологическом консультировании. М.: Академия, 2–2; Захарова А.В. Психология формирования самооценки. Минск, 1993; Чернышева Н.С. Психологическое содержание трудностей в учении младших школьников с выраженными характерологическими особенностями: Канд. дис. М., 1997.

Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. М.: Изд-во МГУ, 1984; Лабунская В.А. Проблема обучения кодированию-интерпретации невербального поведения // Психол. журн. 1997. Т. 18. № 5. С. 87.

Лусканова Н.Г., Коробейников И.А. Методы исследования динамики школьных трудностей // Диагностика школьной дезадаптации / Научно-методическое пособие для учителей начальных классов и школьных психологов. М.: Соц. здоровье России, 1993. С. 67–71.

Masten A.S., Morison P., Pellegrini D.S. A Revised Class Play Method of Peer Assessment // Develop. Psychol. 1985. Vol. 21. № 3. P. 523–533.

Их применение возможно не в полном объеме, а частично.

Елфимова Н.В. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников: Учеб. – метод. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1991.

Нежнова Т.А. Динамика "внутренней позиции" при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1988. № 1. С. 5–61.

Данилова Е.Е. Детский тест "рисуночной фрустрации" С. Розенцвейга / Практическое руководство. М.: Центр психологической службы. Методич. банк школьного психолога. Вып. 3. 1992; Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. М.: Педагогика, 1990.

Чернышева Н.С. Методика изучения дифференцированной самооценки детей младшего школьного возраста // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1997. № 3. С. 22–32; Harter S. The Perceived Competence Scale for Children // Child Develop. 1982. Vol. 53. P. 87–97.

Захарова А.В. Психология формирования самооценки. Минск, 1993.

Андрущенко Т.Ю. Графические приемы фиксации субъективных трудностей общения в беседе с детьми младшего школьного и подросткового возраста // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1991. № 1. С. 4–48.

Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: Изд-во МГУ, 1986.

Харин С.С., Ксенда О.Г. Диагностика эмоциональных взаимоотношений педагогов и детей / Методические рекомендации. Минск, 1995.

Бернс Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи. М.: Смысл, 2-; Burns R.S., Kaufman S.H. Actions, styles and symbols kinetik family drawing. An interpretative manual. N.Y.; L., 1972. P. 256–268.

Александровская Э.М. Личностные особенности младших школьников в норме и при пограничных нервно-психических расстройствах: Канд. дис. Л., 1985.

Русалов В.М. Опросник структуры темперамента: Методическое пособие. М.: Смысл, 1992.

Эйдемиллер Э.Г. Возрастные аспекты групповой и семейной психотерапии при пограничных нервно-психических расстройствах: Научн. доклад. СПб., 1994.

Глава 2

Особенности поведения младших школьников со своеобразием характера

2.1. Различия в характере младших школьников, типы поведения и условия их развития

Развитие характера на каждом возрастном этапе имеет свои особенности.

Так, на протяжении всего дошкольного детства оно определяется теми возможностями, которые предоставляет ребенку семья. В период младшего школьного возраста характерологические черты формируются под влиянием уже не столько семейных правил и устоев, сколько под воздействием общественных норм и традиций. Школа как общественное учреждение выдвигает требования, с которыми считаются даже близкие взрослые, всесильные, с точки зрения ребенка. Более того, в начальных классах родители рассматривают обучение как своеобразную проверку их собственной воспитательной системы. Они внимательны к оценкам и советам учителя и, как правило, соглашаются с мнением и рекомендациями педагога. Иными словами, на этом этапе развития взрослые ждут от детей образцового поведения. Поэтому время обучения в начальной школе является возрастным периодом, особенно благоприятным для усвоения форм поведения, принятых в обществе, и соответственно для формирования адаптивного, гибкого характера.

Известно, что младшие школьники отличаются дружелюбием (как по отношению к взрослым, так и по отношению к сверстникам); контактностью (обычно без глубоких дружеских привязанностей); общественной активностью, при которой ребенок стремится к участию в классных делах и выполнению учительских поручений. Но уважение к общественным нормам у детей данного возраста еще не имеет под собой сознательно выбранной нравственной позиции. Например, младшие школьники подчиняются требованиям педагога прежде всего потому, что для них учитель является наиболее авторитетным человеком, задающим правила поведения.

Итак, в период начальных классов способность ребенка к конструктивному взаимодействию зависит от опыта, накопленного в семье, и школьных норм, которые он начинает усваивать. Есть только домашняя "практика", приобретенная в общении с близкими, и идет своеобразное опробование разных форм поведения, с которыми дети знакомятся в школе. Говорить о том, что поведение младшего школьника определяется личностным смыслом, выработанным самостоятельно, еще рано.

Однако, вступая в разнообразные отношения с новыми в их жизни людьми, дети не просто копируют и воспроизводят увиденное, но при этом отбирают те образцы, которые вписываются в их сведения о мире, и "подгоняют" их под конкретную ситуацию. Здесь проявляется социальное творчество, отражающее индивидуальность ребенка, его собственные уникальные представления о жизни. Поэтому даже при усиленной ориентации на образцовое поведение далеко не все из детей, переступив школьный порог, ведут себя примерно. Среди учеников начальных классов есть робкие и застенчивые, драчливые и непослушные, которые сохраняют своеобразные черты вопреки мощному воздействию школы.

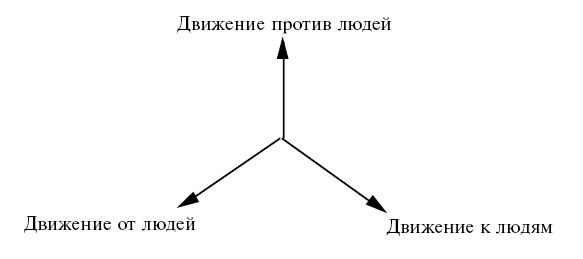

Экспериментальное изучение, проведенное нами в 1993–1996 гг., показало, что младших школьников с намечающимися характерологическими особенностями можно отнести к трем группам в соответствии с тремя поведенческими комплексами. К ним относятся: уступчивый тип поведения (с движением к людям), доминирующий тип поведения (с движением против людей) и отстраненный тип поведения (с движением от людей).

Рис. 1. Поведенческие векторы

Эти поведенческие векторы (см. рис. 1) обнаруживаются с разной степенью яркости и выпуклости в зависимости от конкретных ситуаций жизнедеятельности школьников. При этом основная поведенческая линия прослеживается во всех главных сферах: в общении со взрослыми и сверстниками, в учебной мотивации и при самооценивании. Есть ли тогда общее в развитии детей с индивидуально-характерологическими особенностями и как это общее соотносится с общевозрастными тенденциями развития? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим каждую сферу отдельно.

Сфера общения со взрослыми. Семейная ситуация детей с намечающимися характерологическими особенностями отличается нарушениями в детско-родительских отношениях.

К числу таких нарушений можно отнести преобладание в ряде семей ситуативно личностного стиля общения родителей с ребенком, когда его много и часто ласкают, но познавательное развитие ребенка обычно остается вне поля зрения старших. Родители не задумываются о духовном общении с сыном или дочерью, не развивают их самостоятельность и умение общаться с окружающими. Так, даже о мальчике, в семье которого диагностировался данный тип общения, мать рассказывала следующее: "Может часами меня целовать, всю исцелует утром и вечером. Дочь холодная и сдержанная, а он как девочка".

При этом взрослые уделяют повышенное внимание внешности ребенка, его привлекательности. Например, мама Вики Г. рассказывала о "кудряшках" дочери как предмете семейной гордости: "В школу идти не хотела. В автобусе заговорят: "Девочка, какая ты хорошенькая, ты в школу пойдешь?" – а она отвечает: "Пойду замуж!".

Привыкая к постоянным ласкам и сохраняя детские формы поведения, одобряемые близкими, дети и в школе ждут особого доброжелательного внимания со стороны учителя, находятся в зависимости от его настроения. Их отношение к преподавателю постоянно меняется из-за полученной отметки, выговора или похвалы со стороны педагога. Поэтому и на шкале семантического дифференциала они помещали учителя то на место Снежной Королевы, то Золушки, Айболита, Мальвины. На их рисунках изображение собственной фигуры отличалось большими размерами, наравне со взрослыми. Девочки рисовали себя в яркой одежде, с украшениями и бантиками. В основном в эту группу вошли школьники с уступчивым типом поведения.

Однако гораздо чаще из-за нехватки времени у родителей семейное воспитание детей с намечающимися характерологическими особенностями отличается дефицитом детско родительского общения. Это либо изначально неполные семьи, либо распавшиеся, либо родители поглощены служебными проблемами. Внутрисемейная ситуация является психологически напряженной. Родительские обязанности выполняет преимущественно мать (из-за отъезда отца или повторного вступления в брак). При этом она отягощена другими проблемами: материальными, жилищными, связанными со здоровьем, – ее эмоциональное состояние нестабильно, она уже обращалась за психологической помощью для себя или ребенка. Отсюда – переживание неполноценности и конфликтности внутрисемейных отношений, которое проявилось при обследовании детей. Их рисунки отражают неравноправность членов семьи, иерархичность: кто-то рисуется выше, кто-то сбоку. При этом автор изображает себя либо в профиль, когда он сидит спиной или в одиночестве смотрит телевизор, либо не рисует себя вообще (см. Приложение 9, рис. 4). Часто семья разделена на группировки, и ребенок находится в более тесном контакте с одним из родителей. Например, отец Вики П. рассказывал, что они с дочерью прикрывают друг друга перед матерью: "Я пришел с работы и сказал, что утром разбил чашку, а жена говорит: "Как? А Вика призналась, что это она разбила"".

Недостаток подлинной близости в детско-родительских отношениях проявился в рисунках третьеклассников, на которых обычно нет четкого, определенного изображения матери и отца. Их фигуры если и присутствуют, то трудно различимы. Например, на рисунке семьи Димы А., сына двух кандидатов наук, видны четыре ровных, прямоугольных мужеподобных силуэта с добросовестно прорисованными кистями рук. На листе они помещены спиной к зрителю.

В целом рисункам детей из таких семей свойственны обезличенность, стертость. Их собственный образ также расплывчат. Рисуются "кто-то", "какая-то девочка", "тетя, поющая в телевизоре" (в последнем случае изображался день рождения – лучший день в году).

Среди детей, чьи семьи отличаются дефицитом детско-родительского общения, преобладали младшие школьники доминирующего типа поведения. Свою невостребованность со стороны родителей они компенсировали разного рода увлечениями: аэробикой, просмотром любимых телевизионных программ, чтением, дружбой с уличными приятелями.

У детей уступчивого типа, которые также растут в обстановке родительской гипоопеки, чувство привязанности реализуется не по отношению к взрослым, а по отношению к сиблингам, друзьям, домашним животным. На рисунках детей данной подгруппы обязательно присутствуют брат или сестра (даже если автор не нарисовал самого себя). Когда же ребенок является единственным в семье, он рисует друга, собаку или кошку.