Сохранилось письмо Константина Николаевича Батюшкова из Парижа, датированное 27 марта 1814 года. Прекрасный поэт, а в годы войны – бесстрашный офицер русской армии, он прошёл с боями через всю Европу и оказался в Париже, сдавшемся на милость победителей. О первых впечатлениях от французской столицы он написал другу и коллеге-поэту Николаю Ивановичу Гнедичу, служившему в это время в Петербурге, в Публичной библиотеке: "Мы поворотили влево к place Vandome, где толпа час от часу становилась сильнее. На этой площади поставлен монумент большой армии. Славная троянская колонна! Я её увидел в первый раз и в такую минуту! Народ, окружив её со всех сторон, кричал беспрестанно: "a bas le tyran!" [20] . Один смельчак влез наверх и надел верёвку на ноги Наполеона, которого бронзовая статуя венчает столб. "Надень на шею тирану", – кричал народ. "Зачем вы это делаете?" "Высоко залез!" – отвечали мне. "Хорошо! Прекрасно! Теперь тяните вниз; мы его вдребезги разобьём, а барельефы останутся. Мы кровью их купили, кровью гренадер наших. Пусть ими любуются потомки наши!" Но в первый день не могли сломать медного Наполеона: мы поставили часового у колонны. На доске внизу я прочитал: Napolio, Imp. Aug. Monumentum и проч. Суета сует! Суета, мой друг! Из рук его выпали и меч, и победа! И та самая чернь, и ветреная и неблагодарная, часто неблагодарная, накинула верёвку на голову Napolio, Imp. Aug., и тот самый неистовый, который кричал несколько лет тому назад: "Задавите короля кишками попов!", тот самый неистовый кричит теперь: "Русские, спасители наши, дайте нам Бурбонов! Низложите тирана! Что нам в победах? Торговлю, торговлю!"

О, чудесный народ парижский, достойный сожаления и смеха… великая нация! Великий человек! Великий век! Всё пустые слова, мой друг".

Ирония горька и вполне уместна. Только разве одни французы с лёгкостью необыкновенной сотворяют и свергают кумиров…

Но вернусь к колонне. Батюшков засвидетельствовал: "мы поставили часового у колонны". Мало того, на площади вывесили предупреждение населению: "Памятник, воздвигнутый на этой площади, находится под великодушной охраной Его Императорского Величества Царя Александра I". Но, несмотря на бурный восторг, с которым парижане встречали русского императора, это предупреждение не подействовало: статую Наполеона сбросили с сорокачетырёхметровой высоты. И расплавили. С такой злобной одержимостью, будто расправлялись с самим вчерашним кумиром.

Бурбоны, возвращённые к власти волей победителей (но, что скрывать, радостно встреченные народом, совсем недавно с упоением наблюдавшим, как отрубленные головы членов этой династии падали в корзину палача), водрузили на колонну сначала королевское знамя, потом позолоченную лилию, символ царствующего дома.

Однако и ей недолго было красоваться над Вандомской площадью: 20 марта 1815 года Наполеон вернулся в Париж. Бурбоновскую лилию сбросили на мостовую. Но Сто дней императора французов закончились так быстро…

Когда к власти пришёл Луи-Филипп, колонна вновь вознесла к небу того, для кого она и предназначалась. Но это был уже не неприступный римский император, это был такой привычный, такой близкий вождь Великой армии со скрещёнными на груди руками, в знакомой шинели, в треуголке (скульптуру сразу назовут "маленьким капралом", как звали когда-то самого Наполеона).

Новый король, Наполеон III, племянник великого императора (сын его падчерицы Гортензии де Богарне и брата, Людовика Бонапарта), сочтёт этот памятник несовместимым с императорским достоинством и прикажет сделать новую статую, изображающую Наполеона в одеянии римского цезаря. Именно такой император французов взирал на Париж с высоты Вандомской колонны до 1871 года.

Парижская коммуна тоже безжалостно расправлялась не только с людьми, но и с памятниками. Руководители коммуны извещали французский народ, что ему не пристало почитать Наполеона, который из-за чудовищного честолюбия задушил революцию, установил милитаристский, деспотический политический режим, разорил и поработил французскую нацию. Изданный по этому случаю декрет пышно наименовали "приговором, вынесенным Наполеону I историей и продиктованным Парижской Коммуной". Они были не первыми и не последними, кто осмелился говорить от лица истории…

Через несколько лет скульптуру "маленького капрала" извлекли со дна Сены, а в 1911 году установили в Доме Инвалидов. Там, неподалёку от гробницы Наполеона, она стоит и сегодня. Прошло без малого два столетия после смерти императора, но и сейчас в "маленьком капрале" видят его воплощение. Одни, как когда-то при жизни, смотрят на него с ненавистью, другие – с обожанием. Это противостояние затихает лишь временами, чтобы вспыхнуть с новой яростью. До сих пор отношение к Наполеону становится причиной разрыва дружеских, а то и кровных связей – до сих пор он владеет умами и сердцами. Такое дано немногим…

А Вандомскую колонну вернули на её законное место. И уже невозможно представить без неё одну из самых прекрасных площадей Парижа. Кажется, она не прославляет наполеоновы победы, нет. Кажется, она просто даёт ему возможность смотреть с высоты на свой город и оберегать его. Впрочем, те, кто ненавидит покойного императора, с этим наверняка не согласятся…

Тильзит

В тот самый день, когда Наполеон триумфатором вернулся в Вену, прибыл туда и прусский дипломат, который вез ему ультиматум с угрозами прусского короля присоединиться к антифранцузской коалиции! Он оказался человеком находчивым: спрятав ультиматум, сердечно поздравил Наполеона от лица своего повелителя с выдающейся победой.

Но Фридрих-Вильгельм находчивости своего посланца не оценил: он был полон решимости разбить Наполеона. Нет союзников? Что ж, это даже лучше: он один, прусский король, наследник Фридриха Великого, покончит с этим безродным выскочкой!

Война продолжалась шесть дней. На седьмой прусская армия перестала существовать. Не стало бы и такого государства, как Пруссия, если бы не верный клятве российский император Александр… Выступая в очередной раз на защиту союзников, русское правительство постаралось поднять воинственный дух войска и народа: Святейший Синод объявил Наполеона антихристом, а борьбу с ним – религиозным подвигом.

Александр собрал стотысячное войско и снова двинулся на Запад – выручать прусских друзей, как обещал. Верность слову – качество, бесспорно, благородное, но это – если забыть, что русским солдатам снова предстояло проливать кровь за чужие интересы. Ну и немного – за амбиции собственного самодержца, возжелавшего во что бы то ни стало победить признанного непобедимым Наполеона. Командование войсками Александр доверил графу Леонтию Леонтьевичу (Левину Августу) Беннигсену. Выбор вполне логичен. Беннигсен начинал под командованием самого Румянцева, особенно отличился при взятии Очакова, потом в борьбе против польских конфедератов, при Павле I попал в опалу, all марта 1801 года был в числе тех, кто ночью вошёл в спальню государя… Через три дня после восшествия на престол нового самодержца генерал Беннигсен был вновь принят на службу. Мудрено ли, что Наполеон подозревал своего русского коллегу в потворстве убийцам.

В отличие от Кутузова, Беннигсен решительно пошёл навстречу французам. Они встретились у прусского городка Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 года. Выдающийся французский военный историк Анри Лашук в книге "Наполеон. Походы и битвы. 1796–1815" приводит свидетельства очевидцев о состоянии противоборствующих армий перед решающей схваткой: "Армия не может перенести больше страданий, чем те, какие испытали мы в последние дни. Без преувеличения могу сказать, что каждая пройденная в последнее время миля стоила армии тысячи человек… Неслыханно и непростительно, как идут дела. Наши генералы, по-видимому, стараются друг перед другом методически вести нашу армию к уничтожению. Беспорядок и неустройство превосходят всякое человеческое понятие. Бедный солдат ползёт, как привидение, и, опираясь на своего соседа, спит на ходу… В нашем полку, перешедшем границу в полном составе и не видевшем ещё французов, состав рот уменьшился до двадцати-тридцати человек…" Это о русской армии. Напомню, её привели в чужую страну умирать за прусские интересы.

А это – о противниках: "Никогда французская армия не была в столь печальном положении. Солдаты каждый день на марше, каждый день на биваке. Они совершают переходы по колено в грязи, без унции хлеба, без глотка воды, не имея возможности высушить одежду, они падают от истощения и усталости… Огонь и дым биваков сделал их лица жёлтыми, исхудалыми, неузнаваемыми, у них красные глаза, их мундиры грязные и прокопчённые".

Зато командовали войсками с обеих сторон люди выдающиеся. Большинству придётся через пять лет встретиться на русской земле. Даву, Удино, Сульт, Ней, Мюрат, Ожеро, Бертье, Бернадот – почти вся великая плеяда наполеоновских маршалов. Противостояли им Барклай-де-Толли, Ермолов, Лесток, Тучков, Остерман-Толстой, Багратион. Недаром после Великой Отечественной войны, когда территория Восточной Пруссии отошла победителям, Прейсиш-Эйлау получил новое имя: Багратионовск.

Сражение при Эйлау было самым кровопролитным из всех битв русско-прусско-французской войны.

Преследуя отступающие войска маршала Ожеро, русская кавалерия почти прорвалась к ставке Наполеона. Ещё мгновение – и он мог быть убит или захвачен в плен. А император французов, спокойно наблюдавший за схваткой, с восхищением произнес: "Какая отвага!"

Анри Лашук в своей знаменитой книге писал: "Никогда прежде такое множество трупов не усевало такое малое пространство. Всё было залито кровью. Выпавший и продолжавший падать снег скрывал тела от удручённого взгляда людей". Говорят, маршал Ней, глядя на десятки тысяч убитых и раненых, воскликнул: "Что за бойня, и без всякой пользы!"

Пользы, действительно, не было никакой. Зато потери… Французская армия потеряла двадцать две тысячи человек из шестидесяти пяти, русская – двадцать три тысячи из семидесяти двух.

Формальная победа осталась за Наполеоном: русские покинули поле боя. Но разве это была победа! К таким исходам боёв он не привык. Ему нужно было подтвердить своё звание непобедимого, а значит – разбить Беннигсена. Правда, прекрасно понимал: продолжать войну и его, и Александра заставляют только амбиции – Франции и России делить нечего, у них совершенно непересекающиеся интересы.

Самую мудрую позицию в этом противоборстве амбиций занял великий князь Константин Павлович. Он предупреждал брата, что воевать с Наполеоном – дело бесперспективное, нужно заключать мир: "Государь! Если вы не хотите мира, тогда дайте каждому русскому солдату заряженный пистолет и прикажите им всем застрелиться. Вы получите тот же результат, какой даст вам новая (и последняя!) битва, которая откроет неминуемо ворота в вашу империю французским войскам".

Великий князь оказался пророком (он разбирался в военном деле куда лучше старшего брата, его способностям недаром отдавал должное сам Суворов): в битве при Фридланде русская армия потерпела сокрушительное поражение. Почти треть гвардейских полков была истреблена. Солдаты и офицеры сражались геройски, но были деморализованы, утомлены – у них не было больше сил воевать.

А Наполеон гордился своей победой, тем более что одержал её в годовщину одного из самых славных своих сражений – битвы при Маренго. В этот день он, по выражению выдающегося французского историка Альбера Вандаля, "своей победой завоевал русский союз".

Ждать пришлось недолго: 22 июня, через неделю после фридландской бойни, Александр I предложил Наполеону заключить перемирие и попросил о личной встрече. Наполеон, не меньше желавший прекращения войны, встретиться согласился без промедления. Ему, как и Александру, было любопытно взглянуть в глаза человеку, к которому (и к его народу тоже) он не испытывал вражды, а то, что ещё вчера этот человек был врагом, – дело поправимое: между ними нет никаких неразрешимых противоречий. Не прошло и месяца после начала переговоров, как союз между вчерашними противниками был подписан. Четвертая коалиция перестала существовать. Началась новая эпоха в отношениях между Россией и Францией и между их императорами. На общую беду эта эпоха продлилась совсем недолго…

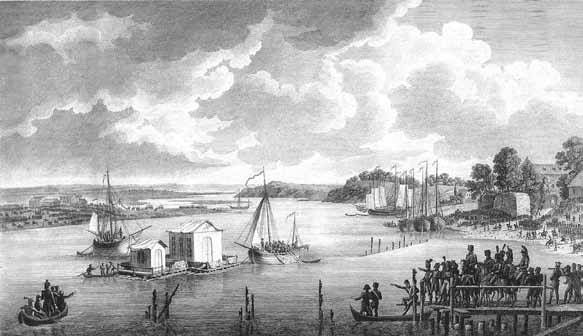

Встреча была организована 25 июня 1807 года близ Тильзита (сейчас это город Советск в Калининградской области). Соорудили плот, поставили его на якорь посреди Немана – на нейтральной территории. Так решил французский император: он хотел подчеркнуть уважение к Александру, не унижая русского царя необходимостью приходить с поклоном на левый, французский берег.

Встреча двух императоров Монне. "Встреча императора Наполеона с российским императором на Немане"

Денис Давыдов вспоминал: "Дело шло о свидании с величайшим полководцем, политиком, законодателем, администратором и завоевателем, поразившим войска всей Европы и уже дважды нашу армию, и ныне стоявшим на рубеже России. Дело шло о свидании с человеком, обладавшим даром неограниченно господствовать над всеми, с коими он имел дело, и замечательным по своей чудесной проницательности…

…Мы прибежали на берег и увидели Наполеона, скачущего во всю прыть между двумя рядами своей старой гвардии. Гул восторженных приветствий и восклицаний гремел вокруг него и оглушал нас, стоявших на противном берегу; конвой и свита его состояли по крайней мере из четырёхсот всадников… В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами. Все глаза устремились на противоположный берег реки, к барке, несущей этого чудесного человека, этого невиданного и неслыханного полководца со времен Александра Македонского и Юлия Цезаря, коих он превосходит разнообразием дарований и славою покорения просвещённых и образованных народов". Заметим, это пишет участник кровавых боёв при Прейсиш-Эйлау и Фридланде. Казалось бы, он должен ненавидеть Наполеона…

Наполеон приплыл на плот, устланный красными коврами, со своей стороны, Александр – со своей. Победитель дружески обнял побеждённого. Потом увлёк его в построенную на плоту беседку. Вот первое, о чём он спросил русского царя: "Из-за чего воюем?" Александр ответил: "Я ненавижу англичан настолько же, насколько вы их ненавидите, и буду вашим помощником во всем, что вы будете делать против них!" – "В таком случае, – улыбнулся Наполеон, – мы поладим и мир между нами фактически заключен". Таким было начало.

Потом они встречались каждый день. Вели переговоры, присутствовали на смотрах войск и – приглядывались друг к другу.

Ницше писал: "В жизни Гёте не было большего события, чем это реальнейшее существо, называемое Наполеоном". Думаю, эти слова можно отнести и к Александру. Только вот восприняли они выпавшее на их долю событие по-разному, что и понятно: Гёте – гений, как и Наполеон; Александр – определённо не гений, хотя человек незаурядный, но он – император, как и Наполеон. Так что у Гёте нет оснований для зависти, есть радость открытия и потребность поделиться ею с человечеством (что он и сделал).

У Александра – комплекс: разве я, легитимный монарх, хуже этого, пусть и гениального, узурпатора? Ни русскому царю, ни его коронованным коллегам даже не приходит в голову мысль, что как раз самый легитимный – это Наполеон. Они-то все получили власть по не зависящему от их личных качеств праву рождения. Он заслужил её сам, своими трудами, своими победами: дважды на плебисцитах народ Франции признавал его своим вождём, сначала – пожизненным Первым консулом, потом – императором.

Он ведь не случайно во время коронации сам возложил на себя корону хотя полагалось это сделать присутствовавшему на торжестве папе Пию VII.

Не знаю, слышал ли Александр о том, что великий Гегель называл Наполеона "мировой душой" (эти слова были произнесены незадолго до встречи в Тильзите), знал ли, что почти все, кому случалось встречаться с императором французов, говорили о его гипнотическом, чарующем взгляде. Во всяком случае, загипнотизирован Александр Павлович не был, а вот очарован был. И сам сумел очаровать Наполеона. Коленкуру, который в то время был его адъютантом и которому ещё только предстояло близко познакомиться с русским царём, Наполеон говорил, что считает Александра красивым, умным, добрым человеком, который ставит "все чувства доброго сердца на место, где должен находиться разум…" Как он заблуждался! Заблуждение это оказалось роковым: поверив в искренность русского царя, он сделал первый шаг к своему будущему поражению…

В то самое время, когда Наполеон искренне восхищается Александром, тот пишет Екатерине Павловне, что у Бонапарта есть уязвимая черта – тщеславие и что он, Александр, готов этот недостаток использовать: льстить Наполеону, принеся в жертву своё самолюбие ради спасения России. Вскоре он увещевает своих друзей, прусского короля Фридриха-Вильгельма и королеву Луизу: "Потерпите, мы своё воротим. Он сломит себе шею. Несмотря на все мои демонстрации и наружные действия, в душе я – ваш друг и надеюсь доказать вам это на деле… По крайней мере, я выиграю время". И добавляет: "Льстите его тщеславию".

Сделать это довольно трудно: с прусским королём Наполеон встречался редко и неохотно, демонстративно его игнорировал. Это русского царя он обнимал, предлагал разделить с ним Европу, отчеркивая на карте границы империй по Висле. И даже подарил ему "лишние" территории, которые ранее в состав России не входили. А Пруссия… Он решил, что такого государства больше не существует. И только просьбы царя Александра спасли страну которая самоуверенно продолжала считать себя великой державой. В мирном договоре так и было записано: исключительно "из уважения к его величеству императору всероссийскому" Наполеон соглашается с существованием Пруссии.

По условиям подписанного обоими императорами союзного договора из отторгнутых от Пруссии польских земель создавалось герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона. Именно эта часть договора меньше всего устраивала Александра: он не желал допустить возрождения польской самостоятельности. Или – готов был создать единую Польшу под своей короной. Но в польском вопросе Наполеон оказался непреклонен. Именно территория герцогства Варшавского станет в недалёком будущем плацдармом для нападения на Россию.

Кроме того, Тильзитский договор обязал Россию примкнуть к континентальной блокаде Великобритании и прекратить с ней политические отношения. Разрыв традиционных торговых связей с Англией был крайне невыгоден тем, чьё материальное благополучие во многом зависело от продажи британцам продукции русского сельского хозяйства. Хотя, с другой стороны, отказ от покупки английских товаров способствовал развитию отечественной промышленности. Не менее важно и то, что Тильзитский мир давал России передышку в Европе, позволял бросить все силы на разрешение конфликтов с Турцией и Швецией.

Как бы то ни было, по случаю ратификации Тильзитского мира Александр награждает Наполеона высшей наградой Российской империи – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Решение Александра заключить мир было на тот момент единственно разумным политическим шагом. Но очень скоро российское общество забудет, в каких условиях император решился просить мира (будут помнить только те, кто уцелел в фридландской битве).