VI этап – личностно-демократический (1992 г. – начало XXI века). Демократизация общественных отношений, построение правового государства, экономические и политические реформы способствовали демократизации школы и вуза, появлению новой образовательной установки на формирование личности с гуманистическим мировоззрением. Личностная ориентация педагогического общения, отказ от взгляда на школу как на "конвейер", выпускающий детали для государственного механизма, привели к тому, что общественная демократическая система сформировалась на прочной поликультурной базе.

Таким образом, в теории и практике образования на протяжении многих веков развивались и к началу XXI в. утвердились идеи гуманистического, личностно-ориентированного педагогического общения, отвечающего новым образовательным критериям и требованиям общества к формированию личности.

В наши дни общение стало изучаться целой группой наук: педагогикой, психологией, философией, социологией, этнографией, этикой, эстетикой, лингвистикой, риторикой, теорией культуры, теорией информации.

Проблема общения является неотъемлемой частью философских исследований. Так, Б. Д. Парыгин считает, что "общение является необходимым условием существования и социализации личности" (149). Л. П. Буева в ряде своих работ (26, 27, 28) отмечает, что благодаря общению человек усваивает формы общественного поведения. Не обходит вниманием проблему общения и М. С. Каган (58, 59), рассматривая общение как "коммуникативный вид деятельности", выражающий "практическую активность субъекта". B. C. Коробейников (85) определяет общение как "взаимодействие субъектов, обладающих определенными социальными характеристиками". В целом в философии можно выделить различные точки зрения на сущность общения. Общение рассматривается как вид самостоятельной человеческой деятельности; атрибут других видов человеческой деятельности; взаимодействие субъектов деятельности.

Ценный опыт в изучении проблемы общения накоплен в психологической науке, разные грани которой теоретически обоснованы выдающимися отечественными учеными. Так Б. Г. Ананьев (4), Н. П. Аникеева (9), М. И. Лисина (111, 113), Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина (197) и другие рассматривают общение как специфический вид деятельности; Л. А. Бодалёв (22, 23), Б. Ф. Ломов (114), А. В. Петровский (155) и другие видят в нем процесс субъект-субъектного взаимодействия; как сложное, разностороннее явление трактуется общение Г. М. Андреевой (8); на значимость социального аспекта в общении между людьми указывают Ю. Б. Алёшина, Л. А. Петровская (2), B. C. Грехнев (35), А. А. Леонтьев (105), A. M. Омаров (148), П. М. Якобсон (212), Т. С. Яценко (214). Социально-психологическое исследование группового и коллективного общения (А.В. Петровский, Я. Л. Коломинский, Н.Н. Обозов); возрастные особенности общения в педагогической психологии (М.И. Лисина, Я.Л. Коломинский, Д.Б. Эльконин); специфика процесса общения в стихийных группах (42); особенности общения школьников с учителями (Н.П. Аникеева, А.С. Золотнякова, С.В. Кондратьева, Г.Н. Мальковская).

Проблему педагогического общения с точки зрения решения задач формирования психологической культуры рассматривает в своих работах А. А. Бодалев. Психологическую культуру общения он сводит к трём элементам: умение разбираться в людях и верно оценивать их психологию; способность адекватно эмоционально откликаться на их поведение и состояние; готовность выбирать по отношению к каждому человеку такой способ общения, который отвечал бы его индивидуальным особенностям.

Путями формирования качеств, необходимых для общения с другими людьми, А. А. Бодалёв (23) считает приобретение собственного опыта, обогащение его теоретическими сведениями по психологии человека, формирование способности сопереживать другим людям, чутко относиться к ближним, а к окружающим так, чтобы не ущемлять их достоинства. Рассматривая необходимость формирования у учителей умений педагогического общения с вузовской скамьи, А. А. Леонтьев (105) предлагает комплекс предкоммуникативных и коммуникативных упражнений для развития умений речевого и неречевого контакта с учащимися.

X. И. Лийметс (108), занимаясь проблемой продуктивного общения, отмечает, что для него необходимо правильное восприятие словесных и прочих выражений других людей, понимание их психического состояния и мотивов действия, регулирование своего поведения соответственно состоянию и стремлению партнёра, умение сообщать о своих мыслях и чувствах, считаясь при этом с партнёром, восприятие и преодоление встречающихся в общении конфликтов.

Большое внимание технологии и стилям педагогического общения в своих работах уделяет В. А. Кан-Калик (63). Он указывает два пути овладения основами профессионально-педагогического общения в процессе профессионального самовоспитания: изучение и освоение природы, структуры и законов процесса профессионально-педагогического общения; овладение процедурой и технологией педагогического общения, формирование умений и навыков профессионально-педагогического общения.

При анализе формирования умений педагогического общения у студентов младших курсов педвуза Е. Б. Быстрай (29) пришла к выводу о необходимости детерминирующих положений в процессе разработки модели формирования исследуемых ею умений. К их числу относятся: необходимость знания о поведении людей в процессе общения; учёт ими возрастных особенностей при общении со школьниками; необходимость специального обучения студентов педвузов приёмам мимической и пантомимической выразительности, более раннее включение студентов в практическую деятельность с целью формирования у них умений педагогического общения; необходимость разработки проблем диагностики сформированности умений педагогического общения.

Исследуя проблему педагогического общения, С. В. Кондратьева (82) предлагает следующие приёмы совершенствования подготовки учителей к общению с учащимися: обеспечение постоянной актуализации знаний научной психологии и её методов; моделирование в учебном процессе таких ситуаций, которые бы способствовали выявлению личности ученика; включение студентов в анализ конфликтных ситуаций и выявление педагогических ошибок с целью коррекции восприятия личности; подготовка и проведение групповых дискуссий о сущности личности конкретного ученика и путях его воспитания; написание и обсуждение психолого-педагогических характеристик отдельных учащихся.

Процессуальной стороной подготовки студентов педвуза к общению с учащимися посвящено диссертационное исследование У. Дуйшеевой (45), которая даёт конкретные рекомендации по развитию коммуникативных умений у студентов. К ним она относит: теоретическое усвоение студентами данных педагогических наук о закономерностях развития детей; включение студентов в практические занятия по развитию у них коммуникативных умений и навыков; организация творческих семинаров с целью обмена опытом; ориентация студентов на осуществление самовоспитания; включение в практику занятий упражнения по самостоятельному совершенствованию умений общения.

Теоретическому и экспериментальному доказательству идеи обучения студентов педвуза общению с учащимися как неотъемлемой части профессионально-педагогической подготовки, показу роли профессиональной направленности учебных занятий, педагогической практики в формировании умений педагогического общения, выделению и раскрытию мотивационного, содержательного, операционно-процессуального компонентов готовности к профессиональной коммуникативной деятельности посвящены исследования А. Я. Канапацкого (62), В. П. Наумова (137), Л. А. Савенковой (176).

Анализ исследований трудов психологов позволил определиться в понятии "общение". Под ним, вслед за А. А. Леонтьевым, мы будем понимать средство, обеспечивающее коллективную деятельность (105, с. 4). Такой подход отражает социальную обусловленность процесса общения, подводит к непосредственному исследованию проблемы профессионально-педагогического общения. Рассмотрение понятия "профессионально-педагогическое общение" непосредственно связано с понятиями "деятельность" и "общение" и их роли в процессе становления и развития личности.

Актуализация отдельных идей и положений, разработанных педагогической наукой (общинный и коллективный характер воспитания, его нравственный стержень, переход воспитания в самовоспитание, осмысление значения вербальных технологий и т. д.), привело к тому, что в середине 60-х гг. XX века в педагогической науке выделилась самостоятельная теоретическая проблема, называемая педагогическим общением.

Первые работы исследовательского характера были выполнены Л. И. Новиковой и А. Т. Куракиным (99). Вскоре проблема педагогического общения стала объектом социальных исследований (А. П. Киричук (70), Х.И. Лийметс (109) и др.). Постепенно расширялся спектр изучаемых проблем педагогического общения. Его изучением в познавательной деятельности занимались М. Д. Виноградова, И. Б. Первин (31), Г. И. Щукина (207); в коллективах различного типа – И. П. Иванов (56, 57), В.М. Коротов (87), В. А. Караковский (68), Т. Н. Мальковская (122), Л. И. Новикова (139) и др. Вопросы нравственного потенциала в общении освещались З. И. Васильевой (143), М. Г. Казакиной (60), В. А. Сухомлинским (188) и др. Существенное значение в фундаментальном исследовании педагогического общения как фактора воспитания личности ученика имели работы А.В. Мудрика (132, 133, 134, 135).

Вопросы места и роли общения в педагогическом процессе привлекали внимание таких ученых, как В. А. Кан-Калик (63, 66, 67), С. В. Кондратьева (83), А. А. Леонтьев (105), Я. Л. Коломинский (75) и др. В их работах наблюдаются тенденции изучения особенностей педагогической коммуникации, ее структуры, образующих компонентов, взаимосвязи содержательного, методического и операционного аспекта в деятельности учителя. Вопросы межличностного и внутригруппового общения, закономерностей взаимодействия людей, мер психологической коррекции этого взаимодействия со стороны воспитателя, нормализации психологического климата в группах и коллективах отражены в ряде работ А. Б. Добровича (42, 41, 43), спецификой которых явилось привлечение внимания педагогической общественности к уровням, содержанию и форме общения как каналам роста культуры межличностных контактов и эстетизации общения. Между тем, культурно-личностный рост ребенка в ходе совершенствования разнообразных контактов зависит в первую очередь от умения педагогов воплощать в практической деятельности нормы общения с учетом роли нравственно-психологического климата. Эти вопросы ставит и конструктивно разрешает Н. П. Аникеева (9).

Итак, если в 60-70-е гг. проблема педагогического общения изучалась в рамках концепции воспитывающего обучения, реализуемого в советском варианте "школы учебы", то период 80-х годов знаменует собой возникновение нового варианта "школы труда" – школы жизни. Таким образом, начинается эпоха пристального изучения технологии учебно-воспитательного процесса, которая воплощена в практическом опыте как педагогов-новаторов: Ш. А. Амонашвили, И. П. Волкова, Т. И. Гончаровой, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова и их современных последователей, так и в теоретических разработках гуманистической педагогики, связанной с индивидуально-ориентированной целью воспитания и образования, признанием самоценности человека (152). В этих условиях возрастает роль исследований по изучению резервов личности в процессе общения (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Андреев, А.А. Бодалёв, Е.Г. Злобина, А.В. Мудрик, Н.С. Прежников, Л.А. Ростовецкая).

Гуманистические тенденции в изучении вопросов педагогического общения привели к рассмотрению его роли в процессе оптимизации совместной деятельности, что нашло отражение в трудах Г. М. Андреевой (8), В. К. Дьяченко (48), И. А. Зимней (53), В. А. Кан-Калика (63, 65, 67), А. Н. Лутошкина (116), Н. В. Кузьминой (93, 95, 96, 97), Е. И. Рогова (167), В. В. Рыжова (172), Л. А. Хараевой (199), А. У. Хараша (200). Результативность этой деятельности во многом определяется ее коммуникативным оснащением и в особенности проявлением эмоционального и поведенческого аспектов общения. Это подтверждают труды В. Г. Асеева (10), Ц. П. Короленко (86), Е. К. Курпеисова (100), А. Н. Лук (115), Ю. А. Макаренко (120), Н. В. Маркова (124), Н. С. Мисюк (128), М. Раттер (166), М. Н. Русаловой (170) и др. В них вскрыты мотивационно-реализационные и рефлексивно-аналитические основы коммуникативного поведения. В свою очередь, это повлекло за собой постановку проблемы овладения будущими учителями гуманистическим стилем педагогической деятельности и общения – В. А. Кан-Калик (63), В. Н. Куницина (98), А. К. Маркова (123), Н. Ю. Посталюк (161).

По справедливому замечанию М. Н. Берулавы, гуманистически настроенный учитель, прежде всего, обладает позитивным отношением к ученику как целостной личности, открытостью в сочетании с проявлением функционально-ролевых установок, эмпатическим пониманием, в основе которого лежат ценностные ориентации педагога и учеников, а не набор социально-нормативных требований (19). При этом общение играет приоритетную роль во взаимоотношениях учителя и учащихся и осуществляется с учетом личностной позиции партнеров (А.К. Маркова, В.В. Рыжов).

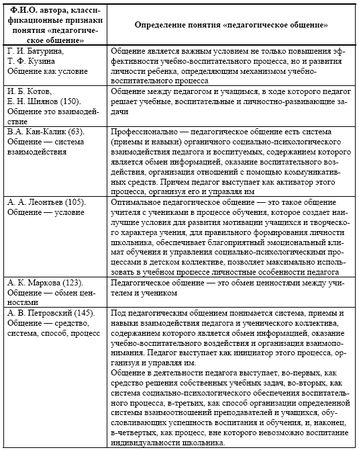

В завершении проделанного нами анализа исследований проблемы педагогического общения мы представим в табл. 1 различные подходы к определению понятия "педагогическое общение".

Анализ проблемы педагогического общения показывает, что хотя многие стороны педагогического общения получили освещение в трудах педагогов и психологов прошлого и настоящего времени, всё же недостаточно был исследован такой аспект проблемы, как специальная подготовка будущих учителей к общению с учащимися.

Таблица 1

Различные подходы к определению понятия "педагогическое общение"

В последнее время стала быстро развиваться педагогика высшей школы, появились диссертации по проблеме общения педагога со студентами и формирования умения общаться будущих учителей с учащимися, что ещё раз подчёркивает его роль в педагогической деятельности. Ряд авторов Н. В. Кузьмина, В. А. Сластёнин, А. И. Щербаков в своих работах справедливо подчёркивают мысль о пролонгированности процесса формирования педагогических умений будущего учителя. Это, несомненно, относится и к процессу формирования умений общения.

Подводя итог проведённого анализа педагогических и психологических исследований, мы пришли к выводу о необходимости подготовки будущих учителей к общению с учащимися в различных его формах. Такая постановка вопроса требует уточнения структуры и содержания понятия "готовность будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению", определению наиболее эффективных механизмов её формирования. Этому будет посвящён следующий параграф.

1.2. Сущность и содержание понятия "готовность будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению"

В данном параграфе логика исследования будет следующей:

– на основе анализа содержания понятия "педагогическое общение" уточнить содержание понятия "профессионально-педагогическое общение";

– выявить общие и специфические особенности этих понятий;

– определить компонентный состав профессионально-педагогического общения;

– на основе полученных данных уточнить сущность понятия "готовность будущих учителей к профессионально-педагогическому общению".

Как известно, общение присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека, во всех видах его деятельности. Однако есть такой вид деятельности, в котором общение из фактора, сопровождающего деятельность, превращается в категорию профессионально значимую. То есть общение уже выступает не как форма обыденного человеческого взаимодействия, а как инструмент воздействия на личность, при котором обычные условия и функции общения получают дополнительную нагрузку, поскольку превращаются в профессионально значимые. Речь идет о процессе общения в педагогической деятельности, которое в научной литературе принято называть профессионально-педагогическим общением.

В педагогической литературе чаще мы встречаемся с понятием "педагогическое общение", причём это понятие и понятие "профессионально-педагогическое общение" в основном используют как синонимы. Однако эти два понятия, при всей своей схожести, всё-таки имеют некоторые отличия. Когда мы используем понятие "профессионально-педагогическое общение", то этим самым подчёркиваем, что педагогическое общение осуществляется именно в профессионально-педагогической деятельности.

Понятие "педагогическое общение" может характеризовать педагогическую направленность общения не только учителя и ученика, но и родителя – ребенка, мастера – молодого рабочего и т. д. На эту сторону педагогического общения обращал внимание в частности В. А. Кан-Калик. В работе "Учителю о педагогическом общении" он пишет: "Педагогическое общение в системе "педагог – обучающийся" является разновидностью профессионального общения, которое выступает как неотъемлемый элемент деятельности организатора, воспитателя, руководителя, мастера производственного обучения, врача и др." (63, с. 10).

Изучение литературы по проблеме педагогического общения показывает, что учёные по-разному подходят к выделению структурно-функциональных компонентов этого процесса (Г. М. Андреева (8), С. Н. Батракова (15), В. А. Кан-Калик (63), В. М. Соковнин (184) и др.). Это свидетельствует о том, что данное понятие многогранно и отражает разный уровень педагогического общения.

Наиболее простую структуру общения мы находим в работе В. М. Соковнина. "Акт общения, пишет он, включает те же компоненты, которые являются обязательными для любой коммуникации: источник информации, создающий сообщения (человек, социальная группа); передатчик (мозг, речевые органы), преобразующий, кодирующий сообщение в сигналы (знаки речи, жесты, мимика), пригодные для передачи; канал связи, способный проводить данные сигналы; приемник, воспринимающий сигналы и воспроизводящий, декодирующий принятое сообщение (органы восприятия, мозг); адресат или получатель информации (человек)" (184, с. 6–7). Такой подход отражает общие тенденции структуры любого общения, однако в нём слабо просматривается его педагогический аспект.