Загробный мир в Еврейской Библии

Самым частым обозначением загробного мира в Еврейской Библии (употребляется 65 раз) является слово обычно женского рода с неясной этимологией Шеол (šə’ol). В качестве синонима Шеол используется слово Аваддон (производное от глагольного корня ’bd "гибнуть"): "Шеол и Аваддон - перед Яхве, тем более сердца сынов человеческих" (Притч. 15, 11); "Шеол и Аваддон - ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие" (Притч. 27, 20); "Шеол обнажён (здесь м.р.) перед ним, и нет покрывала Аваддону" (Иов. 26, 6). Также для обозначения загробного мира ЕБ часто употребляет слова со значением "яма" (bor и šaḥat): "Жизнь моя приблизилась к Шеол, я причтён к нисходящим в Яму (bor) … Ты положил меня в Яму нижнюю (bor taḥtiyyot), во Мрак (maḥašakkim), в Глубину (məṣolot)" (Пс. 87, 4–7); "Душа его приближается к Яме (šaḥat) и жизнь его - к Моту" (Иов. 33, 22) и т. д. По всей видимости, этими словами назывались ямы в иудейских пещерных гробницах, куда сбрасывали останки с погребальных скамей, когда эти скамьи требовались для новых захоронений.

Поскольку загробный мир находится внизу, как внизу находится и нижняя водная бездна, в ЕБ возможно пересечение и частичное или полное совпадение этих понятий: "Да не увлечёт меня стремление Вод (mayim), да не поглотит меня Глубина (məṣula), да не затворит надо мною Яма (bor) зева своего" (Пс. 68, 16); "Силки Мота (mawet) объяли меня, и потоки Велиала (bəliyya‘al) устрашили меня; силки Шеол облегли меня, и сети Мота опутали меня. В беде моей я призвал Яхве, и к богу моему воззвал… И явились потоки вод (’ap̄iqe mayim), и открылись основания земного круга (mosədot teḇel) от прещения твоего, Яхве, от порыва дыхания ноздрей твоих (nišmat ruaḥ ’appeḵa). Он (т. е. Яхве) простёр [руку] с выси и взял меня, и извлёк меня из вод великих (mayim rabbim)" (Пс. 17, 5–7, 16–17).

Обитатели Шеол - безличные призрачные тени, в буквальном смысле забытые богом: "Я стал, как человек без силы, между мёртвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты" (Пс. 87, 5–6). Общение с Яхве возможно только для живых, о чём заявляет после исцеления от смертельной болезни иудейский царь Езекия: "Ты избавил душу мою от Ямы погибели (šaḥat bəli) … Шеол не славит тебя, Мот не восхваляет тебя, нисшедшие в Яму (bor) не уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне" (Ис. 38, 17–19).

О невозможности для мёртвых общения с богом неоднократно говорят Псалмы: "Обратись, Яхве, избавь душу мою, спаси меня ради милости твоей, ибо в Моте нет поминания тебя, в Шеол кто будет славить тебя?" (Пс. 6, 5–6); "Что пользы в крови моей, когда я сойду в Яму (šaḥat)? будет ли прах славить тебя? будет ли возвещать истину твою?" (Пс. 29, 10); "Разве будет возвещаема во Гробе (qeḇer) милость твоя, и верность твоя - в Гибели (’aḇaddon)? Разве познают во Мраке (ḥošeḵ) чудеса твои, и праведность твою - в Земле забвения (’ereṣ nəšiyya)?" (Пс. 87, 12–13).

Отсутствие посмертного воздания в Еврейской Библии

В Шеол после смерти нисходят все люди независимо от их нравственных качеств. Оплакивая предполагаемую смерть Иосифа, праотец Иаков сетует: "с печалью сойду к сыну моему в Шеол" (Быт. 37, 35); опасаясь за Вениамина, он говорит остальным сыновьям, что если с ним случится беда, "сведёте вы седину мою с печалью в Шеол" (Быт. 42, 38; то же: 44, 29; 44, 31). Умирающий Давид наставляет Соломона отомстить своим врагам - Иоаву: "Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в Шеол" (3 Цар. 2, 6), и Семею: "Ты же не оставь его безнаказанным…, чтобы низвести седину его в крови в Шеол" (3 Цар. 2, 9). Вызванный из Шеола праведный Самуил обещает неправедному Саулу: "Завтра ты и сыны твои будете со мною" (1 Цар. 28, 19).

Никакого разделения на праведников и грешников в Шеол не предполагается, как и не предполагается награды для первых и наказания для вторых. Стандартная иудейская система наград и наказаний сформулирована девтерономическими авторами при описании завета, заключённого Израилем с Яхве накануне перехода Иордана: "Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь… любить Яхве, бога твоего…, то будешь жить и размножишься… Если же отвратится сердце твоё…, то вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которою ты переходишь Иордан" (Втор. 30, 15–18).

Нигде в девтерономическом корпусе не упоминаются никакие загробные награды или наказания: "Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Яхве, бога вашего, и служить ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в своё время, ранний и поздний; и ты соберёшь хлеб твой и вино твоё и елей твой; и дам траву на поле твоём для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им; и тогда воспламенится гнев Яхве на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесёт произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Яхве даёт вам" (Втор. 11, 13–17) и т. д. Все девтерономические награды и наказания, самый подробный список которых приведён в Главе 28 Книги Второзакония, касаются земной жизни.

По убеждению девтерономистов, Яхве награждает послушных ему долгой жизнью, а непослушных наказывает преждевременной смертью. Именно в этом смысле надлежит понимать слова из девтерономической по происхождению молитвы Анны: "Яхве умерщвляет и оживляет (memit uməḥayye), низводит в Шеол и возводит" (1 Цар. 2, 6); под "оживлением" и "возведением" здесь имеется в виду спасение от смерти ранее установленного человеку срока. Подобные воззрения можно обнаружить уже в амарнских письмах XIV в. до н. э., в которых правители Ханаана обращаются к фараону и египетским властям, по всей видимости, цитируя гимны ханаанейским богам (Ваалу?): "Ты оживляешь меня и ты умерщвляешь меня" ([at] - ta du [-ba] l-la-ta-an-ni | [ù] at-ta du-uš-mi-it-an-ni) (EA, 169.7–8); "Вы оживляете нас и вы умерщвляете нас" (at-tu-nu tu-ša-ab-li-tu-na-nu | ù at-tu-nu | ti-mi-tu-na-nu) (EA, 238.31–33).

Точно такой же точки зрения придерживаются авторы Псалмов. Молящийся выражает убеждение, что Яхве не позволит ему умереть раньше времени: "Ты не оставишь души (nep̄eš) моей Шеол и не дашь праведному твоему увидеть Яму (šaḥat), ты укажешь мне путь жизни" (Пс. 15, 10–11); "Бог (’elohim) искупит душу (nep̄eš) мою от руки Шеол, ибо он примет меня" (Пс. 48, 16); "Яхве, ты поднял из Шеол душу (nep̄eš) мою, сохранил мне жизнь, чтобы не сойти мне в Яму (bor)" (Пс. 29, 3). Для своих противников он надеется на прямо противоположное: "Ты, боже (’elohim), низведёшь их в Яму погибели (bor šaḥat); кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих" (Пс. 54, 24).

Более поздние авторы литературы Премудрости осознают несостоятельность наивной веры в прижизненные награды и наказания, но взамен ничего предложить не могут: "Всему и всем - одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы… Мёртвые ничего не знают, и нет им уже воздаяния (śaḵar)" (Еккл. 9, 2, 5).

Вопрос о справедливости божественных наград и наказаний - основная тема Книги Иова. Как и Екклесиаст, Иов не согласен с мнением девтерономистов о прижизненном воздаянии: "Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный; внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душою огорчённою, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их" (Иов. 21, 23–26). Никакого воздаяния за гробом он тоже не видит: "Нисшедший в Шеол не поднимется, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его" (Иов. 7, 9-10); "Отойду, - и уже не возвращусь, - в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма" (Иов. 10, 21–22); "Если бы я и ожидать стал, то Шеол - дом мой; во тьме постелю я постель мою; яме (šaḥat) скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя? и ожидаемое мною кто увидит? В Шеол сойдёт она и будет покоиться со мною в прахе" (Иов. 17, 13–16).

Желающие найти в Еврейской Библии веру в посмертное воздаяние зачастую обращаются к тексту Иов. 19, 25–27. Присутствующее в этом отрывке выражение mibbəśari двусмысленно - оно может значить как "вне моей плоти", так и "из моей плоти". Однако принятие первого варианта означало бы, что этот отрывок противоречит смыслу всей Книги Иова. Общий контекст заставляет отдать предпочтение второму варианту: "Я из плоти моей (mibbəśari) узрю бога, которого я узрю сам; мои очи увидят ("enay ra’u), а не чужие" (Иов. 19, 26–27); см. в конце книги об осуществлении этой надежды: "Теперь моё око увидело тебя ("eni ra’atəḵa)" (Иов. 42, 5). О таком же посюстороннем созерцании бывшим грешником лика бога после раскаяния на пороге смерти говорит друг Иова Елиуй: "Будет молиться богу, а тот - милостив к нему; будет с радостью видеть лицо его" (Иов. 33, 26).

Заканчивается Книга Иова новым утверждением девтерономизма - её герой за свою праведность получает больше материальных благ, чем имел прежде, множество детей и долголетие: "После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвёртого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями" (Иов. 42, 16–17). Как бы ни был праведен Иов, и его, как всех, ждёт неизбежное нисхождения навсегда в безличный загробный мир без всякой надежды на последующее воздание.

Ваал как воскресающий и воскрешающий бог

Однако тема воскресения из мёртвых в Еврейской Библии всё-таки присутствует, но лишь как отголосок ханаанейских мифов о Ваале, который, судя по дошедшим до нас отрывкам угаритских мифов, был в Ханаане богом воскресающим и воскрешающим по преимуществу. Угаритский эпос повествует о том, как после победы над богом моря Йамму, строительства своего дворца и воцарения в нём Ваал вступает в борьбу с богом смерти Мотом (mt) и гибнет в ней. Поэма о борьбе Ваала с Мотом плохо сохранилась и имеет лакуны в самых важных местах, повествующих о смерти и воскресении Бога грозы, тем не менее, её общий смысл поддаётся восстановлению. Обращаясь к Ваалу, Бог смерти призывает его: "Сойди в глотку сына Эла, Мота!" (lyrt bnpš bn ’ilm mt) (KTU, 1.5.I.6–7). Вместе с собой Ваал должен унести свою животворящую влагу: "А ты возьми облако твоё, ветер твой…, дождь твой с тобою…, росу, дочь дождя, с тобою… и спустись в дом отъединения, землю, причислись к спускающимся в землю!" (w’at qḥ "rptk rḥk… mṭrtk "mk… "mk ṭly bt rb… wrd bt ẖpṯt ’arṣ tspr byrdm ’arṣ) (KTU, 1.5.V.6-16).

После гибели Ваала вестники сообщают Элу: "Пал на землю, умер могучий Ваал, погиб князь, владыка земли!" (npl l’arṣ mt ’al’iyn b‘l ẖlq zbl b‘l ’arṣ) (KTU, 1.5.VI.8-10), в ответ на что Эл восклицает: "Ваал умер! Увы, народ сына Дагана!" (b‘l mt my l’im bn dgn) (KTU, 1.5.VI.23–24). Анат находит тело Ваала и погребает его на вершине горы Цафон: она "подняла его на вершины Цафона, оплакала его и похоронила его" (tš‘lynh bṣrrt ṣp‘n tbkynh wtqbrnh) (KTU, 1.6.I.15–17). После этого Анат нападает на Мота и расправляется с ним способом, имеющим вид земледельческого обряда: "Она схватила сына Эла, Мота, мечом разрубила его, сквозь сито просеяла его, огнём опалила его, на мельнице смолола его, на поле посеяла его" (KTU, 1.6.II.3035).

Далее в тексте следует пробел, после которого мы узнаём, что Ваал вернулся к жизни: "Жив могучий Ваал, есть князь, владыка земли!" (ḥy ’al’iyn b‘l ’iṯ zbl b‘l ’arṣ) (KTU, 1.6.III.2–3). Воскресение Ваала возвращает земле плодородие: "Небеса елей дождём изливают, реки текут мёдом" (šmm šmn tmṭrn nẖlm tlk nbtm) (KTU, 1.6.III.6–7). Однако Мот тоже воскресает и вновь вступает в борьбу с Ваалом, которая заканчивается по настоянию солнечной богини Шапаш их примирением и признанием Мотом верховной власти Ваала. По всей видимости, этот миф послужил основой для обряда оплакивания умершего Ваала и празднования его последующего воскресения, который справлялся в Ханаане ежегодно накануне осенних дождей.

К обсуждаемому вопросу также имеет отношение эпизод из угаритской поэмы об Акхите, в котором Анат просит у этого героя его лук в обмен на "жизнь" и "бессмертие": "Пожелай жизнь (ḥym), о Акхит-витязь, пожелай жизнь, и я дам тебе бессмертие (blmt), и я ниспошлю тебе. Я сделаю, чтобы ты считал с Ваалом годы, с сыном Эла ты будешь считать месяцы. Когда Ваал, когда он дарует жизнь (yḥwy), он кормит живого (ḥwy), кормит и поит его, играет и поёт ради него приятно, и вторят ему, - так и я дарую жизнь (’aḥwy) Акхиту-витязю!" (’irš ḥym l’aqht ġzr | ’irš ḥym w’atnk blmt | w’ašlḥk ’ašsprk "m b‘l | šnt "m bn ’il tspr yrḫm | kb‘l kyḥwy y‘šr ḥwy y‘š | r wyšqynh ybd wyšr "lh | n‘m [n] [wt] "nynn ’ap ’ank ’aḥwy | ’aqht [ġz] r) (KTU, 1.17.VI.26–33).

Сопоставление этого отрывком с отрывком из угаритской поэмы о Керете, в котором тоже параллельно используются слова "жизнь" и "бессмертие", позволяет заключить, что Анат обещает Акхиту длительную или бесконечную продолжительность жизни. Когда Керет смертельно заболевает, его сын говорит ему: "Жизнью твоею, отец наш, мы радуемся, бессмертием твоим веселимся!.. Как, отец, подобно смертным ты умрёшь?" (bḥyk ’abn [n] šmẖ blmtk ngln… ’ap ’ab kmtm tmtn) (KTU, 1.16.I.14–15, 17–18). Такое истолкование подтверждает и ответ на предложение Анат Акхита, не верящего её обещанию сверхчеловечески долгой жизни: "Не обманывай меня, дева!.. Как умирает каждый, я умру, смертью я умру ([wk] mt kl ’amt w’an mtm ’amt)!" (KTU, 1.17.VI.34–38). Учёные спорят по поводу точного смысла приведённого эпизода из поэмы об Акхите, для нас же он важен как свидетельство о том, что жизнь и бессмертие в представлении древних ханаанеян были тесно связаны с Ваалом и его сестрой-супругой Анат.

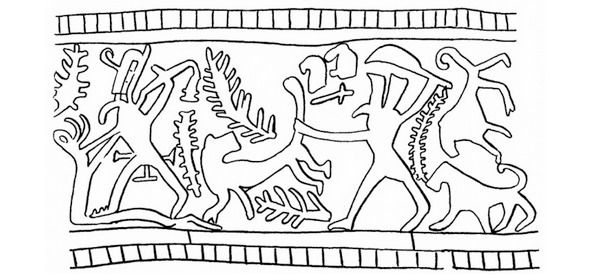

Божество (Ваал?), сражающееся с рогатой змеёй и львом (Туннану и Мотом?) (изображение на цилиндрической печати позднего бронзового века из Тель-эс-Сафи)

Следы ваалистского культа в Еврейской Библии

Древние ханаанеяне представляли себе смерть как разновидность сна. В угаритской поэме об Акхите после гибели последнего его отец Даниил проклинает птиц, "которые будут летать над гробницей сына моего, потревожат его во сне его (bšnth)!" (KTU, 1.19.III.150–151). Такое же представление отражено в Еврейской Библии. Иов заявляет: "Человек лёг (šaḵaḇ) и не встанет (wəlo-yaqum); до скончания неба ("ad-bilti šamayim) они не пробудятся (lo yaqiṣu) и не воспрянут от сна своего (wəlo-ye‘oru miššənatam) … Когда умрёт человек, то будет ли он опять жить (hayiḥye)?" (Иов. 14, 12, 14). Он же сетует: "Для чего не умер я, выходя из утробы… Теперь… я спал бы (yašanti)" (Иов. 3, 11, 13). В Псалмах молящийся просит бога, чтобы ему не "уснуть [сном] смерти" (’išan hammawet) (Пс. 12, 4). В представлении ханаанеян смерть Ваала тоже была успением. Иосиф Флавий со ссылкой на Менандра утверждает, что тирский царь Хирам "воздвиг храмы в честь Геракла и Астарты и первый установил праздник воскресения Геракла в месяце перитии" (πρῶτός τε τοῦ Ἡρακλέους ἔγερσιν ἐποιήσατο ἐν τῷ Περιτίῳ μηνί) (Иудейские древности. 8.5.3). Гераклом здесь называется Мелькарт - тирский Ваал. Его воскресение, отмечавшееся в македонском месяце перитии (феврале - начале марта), описывается по-гречески словом ἔγερσις, т. е. буквально "пробуждение".

В составе иудейской Книги Псалмов имеется ряд ваалистских гимнов, присвоенных яхвистами и приспособленных ими под своего бога. Они включают в том числе отрывки, унаследованные из обряда пробуждения "заснувшего" (умершего) Ваала: "Проснись ("ura), почто спишь (tišan), господь (’adonay)?! Пробудись (haqiṣa), не покинь навсегда!" (Пс. 43, 24), "Пробудится (wayyiqaṣ), как спящий (kəyašen), господь (’adonay)!" (Пс. 77, 65). Рассказ о состязании яхвистского пророка Илии с ваалистскими пророками на горе Кармил описывает подобный обряд, причём для "сна" (šn) и "пробуждения" (qṣ) используются глаголы тех же корней, что и в 43-м и 77-м Псалмах: "В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: зовите громким голосом…; может быть…, он спит и его надо пробудить (yašen hu (") wəyiqaṣ)!" (3 Цар. 18, 27).

В том же рассказе описываются экстатические действия жрецов Ваала: "И они скакали у жертвенника, который сделали… И они звали громким голосом, и кололи (wayyitgodədu) себя по своему обычаю мечами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошёл полдень, а они всё ещё пророчествовали (wayyitnabbə (") u) до самого времени вечернего жертвоприношения" (3 Цар. 18, 26, 28–29). В угаритском мифе Эл, узнав о смерти Ваала, "кожу камнем исцарапал, пряди ножом обрезал, щёки и бороду трижды избороздил тростником, плечи свои вспахал, как сад, и грудь, как долину, трижды избороздил по мёртвому (b-mt)" (KTU, 1.5.VI.17–22). Так же поступает Анат (KTU, 1.6.I.1–5). Судя по девтерономическим и жреческим запретам, подобные обряды были распространены и у евреев: "Вы сыны Яхве, бога вашего; не колите себя (lo titgodədu) и не выстригайте волос над глазами вашими по мёртвому (la-met)" (Втор. 14, 1); "Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей, ради души (nep̄eš, т. е. мёртвого) не делайте надрезов на плоти вашей" (Лев. 19, 27–28); жрецы Яхве "не должны выстригать головы своей, подстригать края бороды своей и делать надрезы на плоти своей" (Лев. 21, 5).

Если экстатические элементы ваалистского культа были отвергнуты яхвизмом, основные функции Ваала были, напротив, присвоены Яхве. Так, в вышеупомянутом рассказе о состязании на горе Кармил Яхве посылает с неба огонь и дождь, которыми в ханаанейской религии заведовал Ваал, т. е. оказывается лучшим Ваалом, чем сам Ваал. Это касается и воскресения из мёртвых. Все три случая оживления мёртвых в Еврейской Библии приписываются Илии и Елисею - пророкам антиваалистским по преимуществу. Илия возвращает к жизни сына сарептинской вдовы: "После этого заболел сын этой женщины, госпожи дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нём дыхания (nəšama). И сказала она Илии: что мне и тебе, человек божий? ты пришёл ко мне напомнить грехи мои и умертвить (ləhamit) сына моего. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук её, и понёс его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал к Яхве и сказал: Яхве, бог мой! неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив (ləhamit) сына её? И простёршись над отроком трижды, он воззвал к Яхве и сказал: Яхве, бог мой! да возвратится душа (nep̄eš) отрока сего в него! И услышал Яхве голос Илии, и возвратилась душа (nep̄eš) отрока сего в него, и он ожил (wayyeḥi)" (3 Цар. 17, 17–22).