Многие терапевты считают, что на первичном интервью следует обсуждать процесс лечения в целом и его основные правила. Иногда они даже предварительно формулируют цели дальнейшей работы. Для некоторых пациентов, наверное, это хорошо, но с большинством из них лучше оставить этот вопрос открытым. Нельзя быть абсолютно уверенным в том, что именно человеку нужно и чего он хочет. После важной для пациента консультации его тревога снижается до приемлемого уровня, и к моменту второй встречи у него могут возникнуть мысли о том, чтобы начать терапию с открытой датой завершения. Не ограничивая возможности терапии постановкой конкретных целей и постепенно проясняя сущность процесса, терапевт и пациент получают о нем более ясное представление. Поэтому я с некоторой настороженностью отношусь к тому, чтобы принимать решение о начале терапии на основании только одного интервью с пациентом. С другой стороны, есть пациенты, которые знают свое состояние и могут тонко воспринимать сидящего перед ними терапевта (особенно если раньше у них уже был психотерапевтический опыт), и при малейшем ощущении выжидающей установки терапевта типа "поживем – увидим" они сразу чувствуют себя отвергнутыми. У меня были пациенты, которые приходили и на второе, и на третье интервью с опасением, что они мне не понравились и что я хочу избавиться от них (то есть порекомендую им обратиться к другому терапевту), поскольку я не согласился с ними работать сразу же после первого интервью. Мою попытку предоставить им полную свободу в принятии решения они воспринимали как бесчувственное отвержение. Разумеется, были и совершенно иные реакции – некоторым пациентам было приятно, что они "не попали на конвейер" (как это иногда случалось в прошлом) и могли наслаждаться роскошью свободы распоряжаться своим временем и делать выбор по собственному усмотрению. Все это говорит о том, насколько могут разниться первые впечатления и насколько неоправданно применение жестких правил в этой переменчивой и по-человечески вполне понятной ситуации.

Основной вопрос

Вас может заинтересовать, какие вопросы становятся главной темой исследования на первичном интервью. Я уже подчеркивал важность "открытого" слушания пациента, то есть позиции, не слишком сильно ориентированной на объективно-описательную психиатрию и на реестр психопатологических нарушений и признаков, идентифицирующих проблемы как психотические, невротические, пограничные и т. д. Объективные признаки и симптомы можно легко обнаружить, если определить основные проблемы и используемые защитные механизмы. Все беды и несчастья, с которыми люди приходят в кабинет психотерапевта, имеют общую составляющую – определенную фрустрацию, связанную с любовью. Любовь обретенная или любовь потерянная, любовь, которую ищут, или любовь, которую, кажется, вообще нельзя найти, – именно она нарушает жизнь человека, ищущего внимания и заботы со стороны другого, способного излечить его недуг. Таким образом, самое существенное обобщение, которое я могу сделать, таково: на первичном интервью терапевту следует обратить особое внимание на либидинозную связующую нить. Кого человек осознанно или бессознательно ищет, кого он боится потерять или не найти? Даже в жалобах, связанных исключительно с профессиональными проблемами, выражены явные отношения с людьми, любовь которых будет обретена или потеряна при каких-то изменениях в профессиональной сфере.

Рассмотрим следующие краткие описания первичного интервью:

Женщина, находящаяся в состоянии депрессии, пришла на консультацию после того, как сменила место жительства из-за работы, а также потому, что хотела найти свои семейные корни (точнее, в поисках столь желанного "хорошего" отца). Ее муж хочет вернуться в другую область страны, откуда происходит его семья. Она находится в состоянии внутреннего конфликта, не в силах решить, что ей дороже: живое настоящее или мертвое прошлое.

Женщина, которая недавно развелась с мужем, находится в состоянии сильной тревоги и дезинтеграции как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях. Из ее рассказа становится ясно, что грядет неизбежный разрыв с мужчиной, которого она страстно любит. Бессознательно она это понимает, а потому хочет начать терапию и найти тихую гавань, прежде чем его потеряет.

У мужчины развиваются шизофрения и паранойя. Он открыто жалуется на преследования со стороны начальника. Понятно, что его паника вызвана первой беременностью жены и он безумно боится, что у нее не хватит любви для двоих.

В этой книге основной акцент сделан на переносе, который ведет терапевта к истокам значимых переживаний, тревог и конфликтов пациента. Перенос зависит от фрустрации любви (либидо) и вытекающего из этого постоянного стремления получить удовлетворение от другого человека. Хотя на первичных интервью очевидной становится только возможность переноса, а вовсе не прорабатываемый клинический перенос, в материале пациента можно увидеть проявления переноса и в его прошлом, и в настоящем. В этих частях запутанного лабиринта всегда можно найти нити любовного паттерна – пробы и ошибки. Эти ситуации в жизни человека затрагивают не только его душу, но, как правило, и его сознание. Если их коснуться во время первых встреч, пациенты чувствуют облегчение, ожидая, что терапевт сможет понять самое важное в их жизни. Фрустрация в любви как источник клинических расстройств является типичным событием повседневной жизни, однако столь часто игнорируется в клинической практике.

Мы закончим эту главу тем, с чего начали, снова делая акцент на основной задаче первичного интервью, а именно – на вопросе, который по его окончании терапевт задает пациенту: "Почувствуете ли вы после своего ухода удовлетворение от того, что я теперь знаю о вас все, что вы посчитали нужным сообщить мне, или же у вас останется ощущение, что я упустил нечто существенное?"

Глава 6. Диагноз психотерапевта и диагноз психиатра

"Крайне важно, чтобы терапевта не ослепило болезненное состояние пациента при оценке всей его личности".

Зигмунд Фрейд. "О психотерапии"

Еще в начале психиатрического обучения я стал понимать, что в процессе интервью у меня происходит расщепление сознания. Одна его часть выполняла все, что предусматривалось ролью и функцией компетентного психиатра: сбор достоверных амнестических данных, запись объективной информации для постановки правильного диагноза. Другая часть моей психики умоляла меня покончить с этой задачей, чтобы я мог расслабиться и получить наслаждение от работы с пациентом. Мне хотелось исключить "научные" и административные требования из взаимодействия с пациентом, чтобы мы смогли узнать друг друга "по-человечески", но не в смысле обычных дружеских отношений, а в смысле моего понимания и уважения страданий пациента. Знаний о бреде и галлюцинациях было вполне достаточно для постановки диагноза, однако они почти ничего мне не давали для понимания уникальной личности пациента. И, что более важно, эти знания никак не затрагивали вопроса о том, сможет ли этот человек пересечь болезненные интерперсональные границы, чтобы вступить со мной в контакт и заняться психотерапией.

Предполагается, что постановка точного диагноза определяет правильный курс лечения. Действительно, это важно и полезно со многих точек зрения, например, для структурирования окружающей среды, назначения медикаментозного лечения и прояснения того, что было "неправильным" в психике пациента и его семье. В самом общем виде психотерапевтический метод помогает отличать психозы от неврозов, манию от депрессии и т. д. Однако довольно часто такие диагностические категории представлялись слишком широкими либо слишком узкими или иногда, несмотря на свою точность, не соответствующими задаче психотерапии. К сожалению, в отличие от диагнозов в других областях медицины, описательные психиатрические диагнозы не содержат никаких прогностических оценок относительно дальнейшего лечения. Чтобы оценить восприимчивость пациента к психотерапевтическому лечению, я стал прислушиваться к тем элементам личности, которые более соответствуют целям интерперсональной терапии.

В теории предполагается, что психотерапия лучше подходит психотическим, чем непсихотическим пациентам. Однако известно, что многие больные шизофренией делают более ощутимые успехи в лечении, чем пациенты с непсихотическими характерологическими расстройствами, и часто достигают большего, чем, например, невротики с обсессивными чертами личности. Создается впечатление, что компоненты психиатрического диагноза возникают на уровне абстракций и концептуальных схем, который отличается от уровня, отвечающего за создание благоприятной психотерапевтической атмосферы. Слабые ассоциативные связи, наличие бреда и галлюцинаций не разрушают способности пациента к установлению терапевтических отношений, не мешают ему приходить на сеансы, погружаться в болезненный процесс переживания горя и печали или работать над прояснениями и интерпретациями. С другой стороны, адекватное восприятие реальности и сильные защиты обсессивного невротика не всегда указывают на его заинтересованность в терапевтическом процессе; эти качества совершенно не предполагают наличия необходимого психологического настроя, важного для того, чтобы заглянуть внутрь себя.

Так, например, энергичный адвокат, привыкший смотреть на мир с точки зрения четких достоверных фактов, может испытывать сопротивление к оперированию умозрительными фактами, которые предоставляет бессознательное. Такие люди, оказавшись в состоянии кризиса, обращаются к психиатру за консультацией, а затем находят в себе силы решить проблему в практической плоскости и тем самым привести в порядок свою психику. Однако очень часто они не в состоянии увидеть, что возникшая в результате их действий новая ситуация (новая жена, любовница или работа) хотя внешне и отличается от предыдущей, в действительности же на бессознательном уровне почти не изменилась. У этих людей нет признаков психоза, они демонстрируют хорошее с точки зрения стандартных психиатрических критериев чувство реальности и в целом обладают сильным Эго, включающим защитные механизмы высокого уровня, такие, как интеллектуализация и сублимация. При этом они совсем не подходят для аналитической психотерапии. Почему? Очень просто: у них нет мотивации заглянуть внутрь себя, и любая продолжительная зависимость от терапевта входит в противоречие с их собственным образом самодостаточного и независимого человека.

По иронии судьбы, несмотря на отмеченные личностные особенности, люди с пограничными нарушениями личности, находясь в кризисном состоянии, могут получить весомую пользу от психотерапии именно в силу того, что их стремление к зависимости (возможно, составляющее часть их проблем) толкает их к терапевту, а острота страданий повышает мотивацию и поиск понимания. Чрезмерная независимость (борьба с зависимостью) может оказаться дезадаптирующим фактором, тогда как явно чрезмерная зависимость может нести в себе элементы адаптации. Эти нюансы теряются в традиционных диагностических подходах, однако присутствуют в интуитивной и часто невербализованной реакции терапевта на личность пациента в целом.

Акцент на здоровье

Психотерапевтический диагноз направлен скорее на выявление здоровых, а не патологических аспектов личности. Традиционная же диагностика больше нацелена на поиски признаков патологии. В поиске того, что может сделать психотерапию эффективной, важно обнаружить сильные стороны личности пациента. Во многом этому может помочь знание о ходе нормального развития и роста. Многое из того, что мы ждем от терапевтического процесса, существует в идеальном родительском отношении: эмпатическое понимание, толерантность к взлетам и падениям во время кризисов развития, тепло, способность к эмпирическому наблюдению и признание разумного равновесия между сдерживанием и высвобождением импульсов. Способность погружаться в этот процесс взаимодействия, который вновь воспроизводится в терапии (Фрейд определял психотерапию как "факультативное образование"), отражает здоровые аспекты личности, стимулирующие ее развитие. В лексиконе традиционной психиатрии существует немного терминов для обозначения здорового состояния и множество – для обозначения психопатологических особенностей. При оценке возможностей психотерапии наш профессиональный язык оказывается настолько не соответствующим задаче описания категории здоровья, что часто вместо этого приходится опираться на интуитивные, не выраженные вербально представления. В этой главе будет сделана попытка найти несколько слов для выражения этой повседневной интуиции.

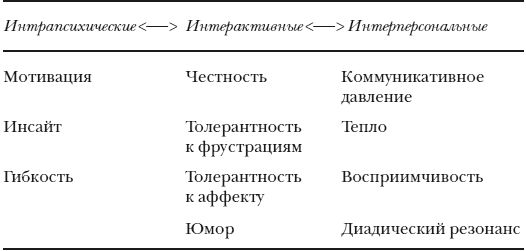

Успешность применения психотерапии опирается на следующие факторы: на уникальность психологии личности пациента (интрапсихический фактор); на то, что находится на границе интрапсихического и интерперсонального (интерактивные факторы); и, наконец, на факторы, которые прежде всего развиваются в интерактивном поле. Указанные факторы взаимодействуют между собой, усиливая или ослабляя выраженность друг друга.

Мотивация

Совершенно нереально выделить какое-либо одно самое главное качество, необходимое для прохождения психотерапии. Но если все-таки попробовать это сделать, то я бы счел таким фактором мотивацию.

Многие элементы составляют ту результирующую, которую мы называем мотивацией. Некоторые из них по своей природе представляются биологическими, конституциональными силами Ид, выражающими либидо в его стремлении к удовольствию и избеганию неудовольствия и агрессию ради самоутверждения. Другие корни мотивации лежат в ранних детских интеракциях с окружением, которое, несмотря на препятствия, обеспечивает надежные "тылы" для продвижения вперед. Другие источники – требования Супер-Эго никогда не сдаваться. Свободные от конфликтов части Эго могут быть мотивирующими факторами в стремлении к овладению ситуацией (Hendrick, 1942) или в стремлении к компетентности (White, 1963). В сильной мотивации содержится также чувство надежды, сложная эмоция, сулящая безопасность, надежность и конечное удовлетворение.

Таблица 6.1

Факторы, способствующие эффективности психотерапии

Во многих глубинных исследованиях психотерапии мотивация рассматривается в качестве главного фактора в решении пациента продолжать терапию или в конечном успехе терапевтического процесса (Kernberg et al., 1972). Независимо от достоверности этих исследований, нельзя отрицать, что терапевт восхищается пациентом с сильной мотивацией и испытывает к нему уважение. Сильная мотивация будет служить и для терапевта, и для пациента подкреплением и поддержкой в процессе долговременного и часто фрустрирующего испытания. Это очень емкое и четкое свидетельство наличия ресурсов, которые могут быть полностью скрыты на начальных этапах процесса, как остается скрытой красота бумажных японских цветов до тех пор, пока они не распустятся, оказавшись в воде.

Один раз ко мне пришла молодая женщина по настоянию и рекомендации своей матери и ее друга, психиатра. Мое главное впечатление от этой потрепанной жизнью женщины, казавшейся старше своих лет, можно выразить через известный образ "женщина, нагруженная сумками". Она держала в руках огромную продуктовую сумку, ее волосы были непричесаны, висели прядями вокруг шеи и спадали на плащ, скрывавший почти все ее тело. Лишь на ее повернутом в сторону лице можно было заметить выражение каких-либо чувств. Она говорила очень тихо, короткими фразами. Она изложила свою историю словами и образами ее матери и друга матери. Было трудно понять, есть ли у нее своя собственная история. Ее пассивность впечатляла и вызывала грусть. Поэтому я был очень удивлен, что она настаивала на том, чтобы снова со мной встретиться, а затем удивился еще раз, когда позже она стала настаивать на том, чтобы мы начали терапию. За два года вроде бы произошло очень мало, хотя мое уважение к ее цепкой "собачьей хватке" (мотивации) постоянно росло. Здесь достаточно только сказать, что в течение последующих семи лет медленно, но верно она совершила замечательные и неожиданные шаги в своем внутреннем развитии и внешней жизни. В течение первых двух лет лечения только ее мотивация вела нас вперед к рождению новой личности.

Инсайт

Динамика инсайта в психотерапии принимает весьма разнообразные формы. Часто она подобна солнечному зайчику и колеблется в зависимости от уровня сопротивления (психической боли, сопровождающей осознание) и негативного и позитивного переноса. Она отражает то, насколько рациональное, наблюдающее Эго пациента находится в согласии с целями лечения. Инсайты, происходящие в ходе первичных интервью, могут раскрыть потенциал использования терапевтической ситуации для дальнейшего понимания пациентом самого себя, что является одним из основных процессов изменений в терапии. Такое раскрытие возможностей может произойти во время первичного интервью либо, что бывает чаще, с течением времени, в последующих интервью. Надо добавить, что инсайт может происходить на уровне вербального и интеллектуального понимания. Или же он происходит на уровне переживания в форме аффективного окна эмоционального восприятия. В особенности это касается переноса.

У меня было достаточно сложное первичное интервью с депрессивной пациенткой, которая парировала все мои замечания; они всегда чем-то ей не подходили. Ей казалось, что я неуклюж и совершенно не облегчаю наш разговор. В конце интервью я ощутил, что проделал огромную работу, стараясь сделать ситуацию более комфортной для нее, и размышлял, придет ли она на следующее интервью или позвонит и отменит встречу. Во время следующего интервью она удивила меня, заявив, что, как только она в прошлый раз вышла из моей приемной, то поразилась своему раздражению в мой адрес. Она высказала предположение: именно так вела себя ее мать по отношению к отцу. Пациентка добавила, что во время развивающейся депрессии ее приводило в ужас все более усиливающееся сходство с вызывающей у нее страх матерью. Во время первичного интервью она бессознательно отыграла большую часть своей основной жалобы, а не рассказала о ней. Это отыгрывание сразу дало мне гораздо более живую и актуальную картину всех ее трудностей, чем словесное описание. В сочетании с последующим пониманием ею смысла своего отыгрывания оно недвусмысленно раскрыло способность пациентки к самонаблюдению и инсайту.