Теплота

Душевная теплота – трудно определимое понятие, но оно часто используется при описании пациентов, которых терапевты находят "привлекательными" и "обаятельными". В физическом мире холод определяется как отсутствие тепла. Когда мы встречаем холодного пациента с недостатком душевного тепла, от которого даже на огромной дистанции веет льдом, мы определенным образом реагируем на подобное отсутствие либидинозной заинтересованности в нас. Мы чувствуем, что совершенно безразличны такому пациенту. Модным термином для описания такой личностной черты является "нарциссический", часто употребляемый в негативном смысле.

Сильно выраженная душевная холодность, связанная с действиями, задевающими и обижающими других людей, заставляет подозревать наличие психопатии. Этот грубый дефект Супер-Эго пациента является самым серьезным источником неудач для отважных терапевтов, которые пытаются работать с такими пациентами. Часто эти пациенты обладают большим шармом, но вовсе не душевным теплом. Типичный пример такой личности – мошенник. Крайняя степень душевной холодности, воплощением которой являются такие пациенты, очень часто ассоциируется с психотерапевтической неудачей и ярко высвечивает тот факт, что аналитическая терапия основывается на способности двух людей к заботе и вниманию друг к другу.

В целом можно сказать, что трансферентная любовь, которая создает мотивацию к лечению и поддерживает пациента в характерных для этого процесса фрустрациях, – это другая форма той черты характера, которая называется "теплотой". Интерактивная природа психотерапевтических отношений требует, чтобы оба участника обладали достаточной степенью теплоты.

Душевное тепло подразумевает наличие или возможность эмпатии. Личностное взаимодействие и восприятие другого человека является основным условием зрелого поведения людей. Это ментальная точка отсчета, которая служит ориентиром для поддерживающих, приятных человеческих отношений. Отсутствие таких отношений часто становится важным источником психических заболеваний; их достижение – главное достояние, ибо именно теплые человеческие отношения сглаживают несчастья. Таким образом, душевное тепло позволяет предположить, что человек способен проявлять заботу о других людях и нейтрализовывать свои внутренние садистические и разрушительные тенденции, направленные на других.

Когда мы встречаем людей, которые вызывают у нас ответные чувства и дают понять, что им небезразлично наше присутствие, мы спонтанно ощущаем их привлекательность. Мы чувствуем, что можем с ними работать независимо от того, обладают ли эти люди такими личностными чертами, которые необходимы для психотерапии. Теплоту могут проявлять и больные шизофренией, и истерические невротики. Душевная теплота может выражаться по-разному, так же как и основные защитные механизмы, но впечатление терапевта при этом остается тем же самым. Как развивающийся интенсивный шизофренический бред, так и многословная истерическая тирада могут передать ощущение вовлеченности в теплые терапевтические отношения. Такое ощущение играет ведущую роль в желании терапевта больше узнать о пациенте и быть к нему ближе.

Ответная реакция и диадический резонанс в терапевтических отношениях

Когда оказывается, что пациенты осознают то, что они говорят в течение аналитического сеанса, и придают новые смыслы старым историям, мы восхищаемся их способностью к инсайту. Точно так же, когда мы предлагаем разъяснение или предварительную интерпретацию и пациент с ней работает, мы находимся под впечатлением не просто инсайта, а инсайта в ситуации межличностного общения. Психотерапевтический процесс зависит от двух человек, работающих вместе. Когда пациенты могут использовать нас для лучшего понимания самих себя, мы начинаем думать, что это – предвестник благоприятных перемен. К сожалению, такая уверенность не всегда обоснованна, поскольку то, что первоначально может представляться инсайтом, ретроспективно может оказаться результатом уступчивости и соглашательства с терапевтом. Однако рано возникшее стремление пациента к инсайту часто является достаточным позитивным прогностическим критерием. Его прогностическая ценность сохраняется даже при том, что самые яркие инсайты во время первых интервью оказываются "пробными" и им не хватает обоснованности, которая приходит только в процессе длительной проработки конфликтов. Первоначально нас должна интересовать форма инсайта, а не его содержание. Серьезное стремление пациента использовать наши наблюдения, прояснения и другие интервенции в перспективе будет способствовать созданию структуры для постоянной коррекции, оценки и перепроверки нашей совместной работы. Ответная реакция – это грубая оценка способности пациента к сотрудничеству и прочная основа для постепенного формирования рабочего альянса.

Близким к ответной реакции является фактор, который я называю диадическим резонансом в терапевтических отношениях. Психотерапевтический процесс зависит от взаимодействия двух человек. Важно выяснить: получает ли пациент от наших отношений определенный комфорт и поддержку? Возрастает ли его понимание того, что с ним происходит? Уменьшается ли тревога пациента в присутствии терапевта и возрастает ли постепенно его способность выносить депрессию и другие аффекты? Создает ли эмпатическое отражение переживаний пациента инструмент, приемлемый для саморефлексии? Короче говоря, возникает ли впечатление, что две головы лучше, чем одна?

Довольно часто диадический резонанс в терапевтических отношениях свидетельствует о том, что пациент и терапевт подходят друг другу. Нам нравятся пациенты, обладающие привлекательными для нас качествами характера. Достаточно вспомнить чувство удовлетворения, которое испытывал Семрад в описанном выше примере. В других случаях некоторые черты пациента оказываются сходными с теми нашими чертами, которые остаются подавленными, по крайней мере, изначально. У терапевта и пациента могут быть похожие конфликты или переживания. При отсутствии сопротивления контрпереноса этот резонанс усиливает эффект точного эмпатического переживания.

Опытные терапевты со временем все больше и больше узнают арсенал своих терапевтических возможностей. Когда диадический резонанс становится диадическим диссонансом, разумно направить пациента к другому терапевту, который будет чувствовать себя с ним более комфортно. Так, например, терапевт со слабо выраженным нарциссизмом может испытывать трудности с пациентом, обладающим ярко выраженными характерологическими нарциссическими чертами.

Однако в целом можно сказать, что лучше встретиться с пациентом несколько раз, прежде чем делать выводы о возможности совместной работы. Как уже отмечалось, защиты, проявляющиеся в самом начале, часто заметно ослабевают, когда пациент обнаруживает заинтересованность и эмпатию терапевта. По мере того как пациент и терапевт узнают друг друга, диадический резонанс в терапевтических отношениях может возрастать.

Зерна правды, превознесенные до мифических высот

Полезно вспомнить, что, когда Фрейд предостерегал против аналитической работы с психотиками, он определял состояния этих пациентов как "нарциссические неврозы". Он подчеркивал, что нарциссизм этих людей создает препятствие для возникновения интереса и привязанности (катексиса) к терапевту. У них не развивается перенос. Крайняя фокусированность на самом себе и отсутствие интереса к тем, кто находится за пределами границ личности, – это выдающийся психотерапевтический факт, заслуживающий особого внимания. Жулик-психопат не является психотиком. Вместе с тем именно его нарциссизм ограничивает возможности терапии. Наша техника является интерперсональной, хотя она глубоко затрагивает внутреннюю душевную жизнь пациента. Поэтому, оценивая потенциальную успешность нашего метода, мы всегда должны понимать, что его результативность будет ниже, если пациент отказывается признавать нашу значимость и важность.

Если оставить в стороне вопрос о степени нарциссизма, то психоз, как уже неоднократно отмечалось (Boyer, 1967), сам по себе не является противопоказанием для психотерапии. Возможно, мы не можем вылечить пациента с биологически детерминированной шизофренией (нарушения широкого спектра), однако мы можем препятствовать развитию психотических состояний, уменьшая чувствительность и ранимость пациента.

Пожилой возраст характеризуется уменьшением психической пластичности, что до последнего времени рассматривалось как еще одно противопоказание для аналитической терапии. Конечно, нельзя отрицать, что многие люди с возрастом становятся ригидными в своих привычках и взглядах. Другие же проявляют психическую гибкость, свойственную гораздо более молодым людям. Не начав терапию, довольно трудно сказать, какое влияние возраст оказал на человека. Многие пожилые люди оказываются под воздействием культурных догм и неписаных заповедей: "Старую собаку новым трюкам не научишь". Они могут прийти к терапевту с изначальной установкой, что им уже нельзя помочь. Им нужно попробовать начать лечение, чтобы обнаружить свою способность к изменениям и экспериментированию. Я лишь снова могу повторить, что при психотерапевтической диагностике, независимо от возраста пациента, лучше всего полагаться на интуитивное видение перспективы лечения. Я постарался выразить это обстоятельство своими словами и исходя из своего опыта. У других терапевтов может быть другой опыт и другие слова.

Заключение

Клинический взгляд очень важен для того, чтобы разные факторы могли сложиться в единое терапевтическое представление. Например, 45-летний мужчина с 25-летним стажем алкоголизма и с негативным опытом психотерапии в прошлом может обнаружить способность к инсайту, мотивацию, чувство юмора, стремление к коммуникации, диадический резонанс и душевную теплоту. Однако из его истории ясно: его способность выносить фрустрацию настолько слаба, что шансы благоприятного исхода аналитической терапии оказываются слишком незначительными. Структурированная программа Общества Анонимных Алкоголиков может быть альтернативным вариантом лечения и привести к лучшим результатам.

С другой стороны, у молодого человека или молодой женщины с примитивным самоповреждающим поведением и с явной неспособностью выносить фрустрацию могут обнаружиться другие ярко выраженные черты. В таком случае долговременное лечение в стационаре может помочь пациенту переносить фрустрацию до тех пор, пока эта способность у него не появится. В идеальном случае обстановка стационара выполняет те психологические функции, которые отсутствуют до того момента, пока находящийся в регрессии пациент не разовьет или не восстановит их.

Некоторых терапевтов может напугать мое предложение работать со всеми пациентами, демонстрирующими сильную мотивацию. Что, могут они спросить, будет происходить с пассивными или мазохистическими пациентами, которые окажутся в неопределенной или трудной ситуации? В какой-то мере можно предположить, что если в жизни пациента было довольно много благоприятных терапевтических ситуаций, которые завершились плачевно, тогда есть основания сомневаться в положительном исходе еще одной терапии. В таком случае следует принять во внимание другие виды лечения. Если у пациента не было опыта участия в напряженном процессе аналитической терапии, тогда, вне зависимости от диагноза, стоит дать ему шанс.

При определении возможностей, заложенных в человеке или ситуации, многое зависит от исходного взгляда. Традиционный диагноз может иметь успех при необходимости отличить одного пациента от другого с точки зрения клинических признаков или симптомов. Часто диагностический подход имеет совершенно другие цели, чем подход, направленный на поиск возможностей психотерапевтического процесса. Терапевт может ощущать себя сбитым с толку, если, будучи крепко привязанным к культуре психиатрического обучения, он опирается на свои диагностические установки при оценке ситуации с точки зрения психотерапии.

"И часто бывает так, что, когда вы ближе узнаете пациента, его диагноз совершенно теряет свое значение" (Semrad, 1980, р. 176).

Глава 7. Привязанность: Стремление к слиянию

Привязанность, понимание, интеграция

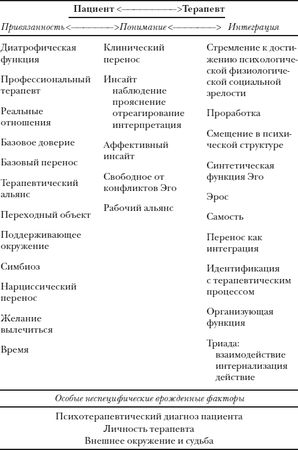

Теология, наука, философия и искусство на протяжении веков так и не пришли к согласию относительно основных аспектов человеческой природы. Поэтому не стоит особенно удивляться, что обсуждение основ психотерапии часто заканчивается констатацией непримиримых расхождений. Сбалансированную картину получить очень непросто. Фридман (Friedman, 1978) попытался нарисовать ее в своем исследовании направлений и ответвлений в психоаналитической мысли с момента ее зарождения и вплоть до настоящего времени. Он описал три ведущих, хотя и отличающихся друг от друга направления в аналитической теории и психотерапии под заголовками: "Привязанность", "Понимание" и "Интеграция". Если мы расширим эти понятия и установим между ними динамические связи, то получим сжатое содержание аналитической терапии.

В таблице 7.1 приведены основные понятия, почти все они являлись предметом полемики, а часто и непримиримых споров. Конечно, при попытке представить реалистичную картину клинического процесса нам придется исключить многие из этих понятий. Для каждой категории вместо подробного ее описания я выбрал наглядный пример. Можно было бы добавить многие другие понятия, а иные заменить, но тогда нам пришлось бы значительно увеличить объем нашего описания.

Таблица 7.1

Факторы, характерные для психотерапевтического процесса

В целом процесс психоаналитической терапии предполагает определенную динамику, подкрепляемую творческим потенциалом фрейдовской техники свободных ассоциаций и возможностями переноса в условиях нейтральности терапевта. Аналитический подход отдает должное бессознательным влечениям, защитам и конфликтам, которые проявляются в речи, аффектах и поведении. Постепенно эти силы фокусируются на терапевте при клиническом переносе. Потому известная доля нейтральности со стороны терапевта поможет пациенту различать фантазию и реальность.

Стрелки в таблице направлены в обе стороны, что отражает постоянное взаимное влияние процессов друг на друга. И пациент, и терапевт обладают своей особой реальностью. Стрелки указывают на то, что в этой паре каждый воздействует на другого, о чем уже говорилось при обсуждении переноса и контрпереноса. Привязанность, понимание и интеграция находятся в таких же динамических отношениях. Они зависят, хотя и в разной степени, друг от друга и усиливают друг друга. Например, человек, ощущающий привязанность к терапевту, будет скорее всего испытывать меньшую тревогу. Это снижение тревоги позволяет ему яснее мыслить и лучше понимать, что в свою очередь усиливает привязанность, тогда как интеграция повышает шансы на видение перспективы и приводит к более ясному осознанию. Взаимодействие между пациентом и терапевтом, наряду с особыми неспецифическими врожденными факторами, будет рассматриваться в других главах этой книги. Здесь мы упоминаем о них лишь для того, чтобы сделать картину более полной и ясной.

Привязанность

Привязанность представляет собой особый процесс, без которого не могут возникнуть ни понимание, ни интеграция, ни длительные изменения.

"Уважаемый доктор Роут,

После нашей вчерашней встречи стало ясно, что мне надо еще много сказать вам о моих чувствах. Мне не хотелось бы, чтобы у вас создалось впечатление, что я считаю вас холодным, отстраненным и равнодушным (а потому неопасным). Это далеко от истины. Я никогда не чувствовала больше любви и заботы, но с той лишь разницей, что эта любовь существовала в строгих рамках. В свою очередь скажу: я вас люблю, люблю глубоко и искренне, а иногда совершенно незаслуженно. Я тысячу раз желала услышать ваш голос, увидеть вашу улыбку или почувствовать ваше прикосновение. Каждый раз мне было трудно от вас уходить, потому что, когда я с вами, я расслабляюсь и чувствую, что ваша забота меня поддерживает. Иногда, когда я замолкаю, я просто растворяюсь в этом чувстве. Я не говорила о своих фантазиях от смущения, но все равно они часто были со мной… вы всегда сохраняли формальную дистанцию, которую я считала должной и необходимой… меня поддерживали и исцеляли именно наши отношения, и от них зависит продолжение развития моей личности".

Эта пациентка проникла в глубь переживаемых ею аффектов в процессе проводимой с ней терапии, которая носила преимущественно вербальный характер и была ориентирована на интерпретацию. Четкое описание процесса привязанности можно найти у Фрейда:

"Если пациент вступает в борьбу с сопротивлением, которое мы ему раскрыли в процессе анализа, ему необходим мощный стимул, который будет оказывать влияние на решение в желательном для нас смысле, то есть будет вести к излечению. Иначе может получиться так, что он предпочтет пойти по прежнему пути и все, что раньше достигло сознания, вновь соскользнет обратно в бессознательное и подвергнется вытеснению. В этот момент исход борьбы решает не интеллектуальный инсайт, – который не является ни настолько сильным, ни настолько свободным для таких достижений, – а исключительно и только его отношения с врачом. До тех пор, пока перенос имеет знак "плюс", врач обладает авторитетом и пациент доверяет его объяснениям. В отсутствие такого переноса или же при негативном переносе пациент даже не будет прислушиваться к тому, что говорит врач, и к его аргументам" (1917, p. 445).

Какие же элементы базового переноса и какая структура терапевтических отношений вносят свой вклад в эту поддерживающую привязанность?

Фрейд утверждал:

"Первой целью лечения остается привязать больного к лечению и к личности врача. А для этого нужно сделать только одно – дать больному достаточно времени. Если к нему проявляют серьезный интерес, заботливо устраняют возникающие вначале сопротивления и избегают известных ошибок, то у пациента такая привязанность возникает сама по себе, и он свяжет врача с образом одного из людей, которые относились к нему с симпатией" (1913, p. 139).

В терапии это обычно образы тех людей, от которых зависит физическое, психическое и эмоциональное благополучие – не только родители или замещающие их объекты, но и врачи, педагоги и друзья.