Вместе с тем дискурсивный подход к анализу метафоры не означает, что необходимо предварять исследование метафоры социальными, политологическими, историческими, культурологическими и прочими очерками, опираясь на необходимость "учета экстралингвистических факторов". Обращение к экстралингвистической действительности целесообразно для экспликации фактов собственно лингвистических, не представляются плодотворными детализированные историко-политические экскурсы, предваряющие описание политических метафор. Поэтому вполне закономерно, что неоправданная интердисциплинарность вызывает справедливую критику (см., например [Попова, Стернин 2002]).

Российская школа дискурсивного анализа вобрала в себя некоторые эвристики дискурс-анализа по Т. ван Дейку (потеряв критичность), близка идеям социополитического дискурс-анализа Р. Водак, конститутивно интегрирует дискурс-анализ с когнитивной методологией. Вместе с тем многие европейские лингвисты все чаще в разработке принципов дискурс-анализа занимают близкие когнитивно-дискурсивной парадигме методологические установки [Chilton 2005; Wodak 2006; Yule 2000], в том числе применительно к дискурс-анализу политических метафор [Hulsse 2003; Mottier 2005; Musolff 2004a, 2004b; Steen 2002; Walter, Helmig 2005; Zinken 2002, 2004b].

Во многих исследованиях базисные методы политической метафорологии обогащаются эвристиками нейролингвистических и психолингвистических теорий. Ярким примером может служить нейрокогнитивная теория метафоры, образовавшаяся на стыке нейронной теории языка, теории первичных и сложных метафор и теории концептуальной метафоры.

Нейронная теория языка направлена на выявление нейробиологических детерминант когниции, и с общенаучных позиций ее становление – вполне закономерный этап в развитии когнитивистики как комплексного интердисциплинарного направления в изучении человеческого мышления. Необходимость такого развития теории Дж. Лакофф и М. Джонсон связывают с тем, что "когнитивные эффекты на верхнем уровне когниции возможны благодаря нейробиологии на ее нижнем уровне" [Lakoff, Johnson 1999: 570]. Если в традиционной когнитивной лингвистике исследователи обычно ограничивались анализом корреляций языковых и когнитивных явлений, т. е. рассматривали языковые явления с позиций принципа когнитивного обязательства, то в нейронной теории языка ощущается значительный естественно-научный уклон. При таком подходе в качестве недостающего звена между когнитивными и лингвистическими феноменами рассматривается уровень моделируемых с помощью компьютеров коннекционистских сетей, соотносимых с нейронной архитектурой человеческого мозга.

Нейрокогнитивный подход к изучению метафоры начинает активно развиваться в конце 90-х годов, когда ряд лингвистов Калифорнийского университета и ученых из института компьютерной науки в Беркли объединяют свои усилия. Важным результатом интеграции этих усилий стало понимание того, что язык, когнитивные процессы и сенсомоторная деятельность связаны с активизацией одних и тех же участков нейронной сети. Например, при восприятии метафор движения в мозге человека осуществляется ментальная симуляция физического действия, результаты которой проецируются обратно на сферу-мишень, привнося инференции, вытекающие из ментальной симуляции моторной деятельности [Lakoff, Johnson 1999: 583].

Еще одним направлением развития нейрокогнитивной теории метафоры стали практические разработки компьютерных программ, моделирующих семантические сети коннекционистского типа [Chang et al. 2004; Narayanan 1997]. Такую программу С. Нараянан применил к анализу концептуальных метафор движения, задействованных при осмыслении политики и экономики в американской прессе [Narayanan 1999].

На становление нейрокогнитивного подхода оказала влияние теория первичных и сложных метафор [Grady 1997; Grady et al. 1996; Lakoff, Johnson 1999] и исследование К. Джонсона [Johnson 1999].

Согласно названным работам метафоры можно разделить на первичные (primitive) и сложные (complex). Процесс формирования первичных метафор происходит в раннем детстве в период так называемой фазы "конфляции" (по К. Джонсону), когда субъектный и сенсорно-моторный опыт еще не разъединены. Связи, установленные в этот период, сохраняются и проявляют себя на протяжении всей жизни человека и служат основой для формирования сложных метафор, которые образуются из первичных путем концептуального блендинга. Первичные метафоры рассматриваются в качестве своеобразных атомов абстрактного мышления, детерминированных телесным опытом, поэтому и сложные метафоры в конечном счете должны быть связаны с сенсомоторной деятельностью.

Подтверждения этой гипотезы предлагают исследователи психолингвистического направления. Основные сомнения у психолингвистов возникали по вопросу о том, сопровождается ли актуализация стертых метафор активными операциями над концептуальными доменами и не являются ли подобные метафоры своеобразными клише, пассивно усваиваемыми носителями языка. Эксперимент по верификации предположения Дж. Лакоффа о "телесном разуме" и подсознательном характере базовых концептуальных метафор был проведен в Калифорнийском университете в Санта Круз Р.В. Гиббсом и Н.Л. Вилсон [Gibbs, Wilson 2002]. В ходе эксперимента были установлены корреляции между моторикой испытуемых и употреблением антропоморфных, в том числе стертых метафор. При этом корреляции не варьировались в зависимости от национальности испытуемых (в эксперименте участвовали носители португальского и английского языков – бразильцы и американцы). Другие подтверждения тесной взаимосвязи между абстрактными концептами и деятельностью мозга по регулированию сенсомоторной деятельности человека предоставляет нейропсихология, точнее, все та же нейронная теория языка (neural theory of language) и теория "зубьев" (theory of cogs). Опираясь на названные теории и выдвинутые в когнитивной лингвистике гипотезы, Джордж Лакофф и известный итальянский нейропсихолог Витторио Галлези приводят в своей публикации ряд естественно-научных подтверждений теории "телесного разума", в частности показывая, что одни и те же участки мозга "отвечают" как за концепты, связанные с сенсомоторной деятельностью, так и за концепты, связанные с абстрактными идеями [Gallesi, Lakoff 2005].

Осознание того факта, что метафора первично ментальный, а не языковой феномен, все чаще инициирует обращение ученых к психолингвистическим и психоаналитическим методикам при анализе политического дискурса. Такие исследования часто направлены на изучение политической метафоры не как средства убеждения, а как отражения сознательных или бессознательных представлений коммуникантов о политической реальности.

Психолингвистические методы исследования метафорики позволяют получать данные об особенностях метафорического конструирования мира политики рядовыми гражданами, определенными социальными группами, что недоступно при традиционном анализе политического дискурса, материалом для которого обычно становятся тексты, созданные журналистами, политиками или их спичрайтерами. Примером использования психолингвистической методики изучения политических метафор может служить исследование В. Харди [Hardy 2003]. Автор провел анкетирование американских граждан на предмет их отношения к законопроекту об ограничении образования на испанском языке и установлении английского языка в качестве единственного официального языка штата Калифорния. Использовав полученные данные, В. Харди выявил, что при концептуализации жителей штата Калифорнии – латиноамериканцев по происхождению – сторонники этого закона использовали метафоры войны, водных потоков и концептуальную метафору "Американская нация – это ткань" (ткань может порваться, если многие нити будут другого состава, размера и качества). Названное исследование позволило показать важную роль метафоры в осмыслении политических проблем рядовыми гражданами и вместе с тем показало, что метафорическое представление о действительности среди рядовых граждан во многом совпадает с картиной мира, предлагаемой в СМИ.

Психолингвистические методы особенно важны при исследовании прагматических эффектов использования политической метафорики. Анализ метафор в политическом дискурсе позволяет реконструировать концептуальные структуры в сознании адресанта коммуникации или выявить его прагматические интенции, но для того, чтобы определить степень эффективности использования этих метафор, выяснить, реализуется ли заложенный в метафорах прагматический потенциал, необходимо непосредственно обратиться к сознанию адресата. Так как большинство граждан непосредственно в порождении собственно политического или медийного дискурса не участвуют, материалом для анализа становятся данные, полученные в результате специальных экспериментов, чаще всего опроса или анкетирования. Примером такого исследования может служить работа Я. Босмана и Л. Хагендорна [Bosman, Hagendoorn 1991]. В первой части эксперимента исследовалась относительная эффективность метафорических и буквальных политических сообщений. Участники эксперимента читали неметафорическое и метафорическое описания расистской политической партии, а потом письменно заполняли опросные листы, в которых отвечали на вопросы о политике этой партии и возможных путях противодействия этой политике. Обработав результаты, Я. Босман и Л. Хагендорн пришли к выводу, что, хотя метафоры и оказывают влияние на идеи, предлагаемые участниками эксперимента, неметафорические выражения более эффективны.

Также Т. Белт [Belt 2003], основываясь на результатах четырех специальных экспериментов, указал на тот факт, что метафоры убедительны не сами по себе, а только во взаимодействии с определенными характеристиками аудитории: расстановкой приоритетов в системе социальных ценностей адресатов коммуникации, а также индивидуальным эмоциональным отношением к метафорическому выражению.

Таким образом, исследования с использованием психолингвистических методов позволяют скорретировать гипотетические предположения, иногда принимаемые как само собой разумеющееся.

Помимо анкетирования, ученые активно используют метод интервью. Преимущество метода интервьюирования для анализа идиолектных политических метафор связано с тем, что исследователь получает материал для анализа в ходе естественного общения с коммуникантом, а не из заранее подготовленных текстов, над которыми автор имел достаточно времени подумать (если, конечно, участнику интервью вопросы не сообщались предварительно). Примерами исследования политической метафорики с помощью интервьюирования могут служить публикации Д. Херадствейта, Г. Бонхэма, Т. Оберлехнера, В. Майер-Шенбергера [Heradstveit, Bonham 2005; Ober-lechner, Mayer-Schonberger 2002].

Среди исследований политической метафорики, находящих основания в теориях глубинной психологии, выделяется монография С. Кина. Опираясь на методологию юнгианской школы психоанализа, С. Кин обратился к анализу архетипа тени в политической агитации и пропаганде [Keen 1988]. С позиций психоанализа М. Аугустинос и С. Пенни [Augoustinos, Penny 2001] рассмотрели вопрос о том, как австралийские политики представляют проблему примирения между аборигенным и неаборигенным населением Австралии. Проанализировав 12 выступлений политиков (шесть аборигенов и шесть неаборигенов), удалось показать, что в основе осмысления проблемы лежит архетипический метафорический образ совместного путешествия.

В отечественной науке психолингвистический анализ политических метафор представлен в публикациях В.Н. Базылева [1999, 2005], В.П. Белянина [1999], А.А. Романова и И.Ю. Черепановой [1998].

Во многих российских исследованиях когнитивно-дискурсивная методология исследования политической метафоры дополняется активным использованием эвристик лингвокультурологии [Красильникова 2005, Ряпосова 2002, Стрельников 2005, Чудакова 2005]. Например, А.А. Каслова постоянно дополняет когнитивно-дискурсивный анализ метафор, использованных в рамках избирательных кампаний по выборам президентов США и России, разного рода замечаниями лингвокультурологического характера. В результате подобного комплексного исследования автор приходит к выводу о необходимости разграничения метафорических моделей с высокой и низкой степенью зависимости от национальных особенностей использования метафор.

Еще одним направлением анализа политической метафорики является политолого-социологический анализ. В данном случае получение научного знания основывается не столько на анализе собственно лингвистических явлений, сколько на пространных аналитических размышлениях исследователя и опорой на наблюдения философов и социологов в области взаимодействия общественных процессов и политического мышления. Примером такого подхода может служить работа Я. Эзрахи [Ezrahi 1995]. Начиная от трудов Ж.Ж. Руссо, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Р. Дарендорфа и заканчивая современным социолого-политологическим дискурсом, Я. Езрахи прослеживает эволюцию метафоры механизма и театра как способов осмысления общества и политики. По мнению исследователя, в современном политическом дискурсе эти две метафоры претерпевают своеобразное сращение, при котором детерминистическая механистическая метафора вуалируется театральной метафорой, что только эксплицитно затемняет дегуманизацию современного общества, но имплицитно свидетельствует о представлениях его представителей о предопределенности и механистичности современной политики в частности и общественных отношений в целом.

Подобное исследование на примере бразильского политического дискурса провела Л. Канедо, показав, что, несмотря на функционирование в Бразилии демократических институтов, понятие "передача власти" находится в тесной связи с традиционной бразильской метафорой политики как семьи [Canedo 1997].

Заканчивая рассмотрение методов исследования политической метафоры, следует отметить, что методология многих специалистов по политической метафоре может быть охарактеризована как своего рода комплекс методов. Так, в публикации Дж. Лакоффа [1991] применяется когнитивный критический квалитативный анализ. Соответственно в исследовании В. Бенуа [2005] используется риторический дескриптивный контент-анализ и т. д.

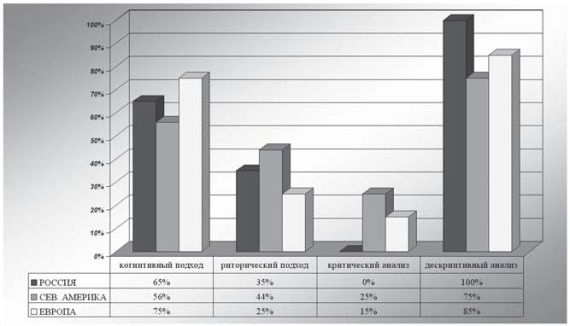

Обобщенные сведения о методах, которым отдают предпочтение специалисты по политической метафорологии из различных мегарегионов, представлены в следующей диаграмме.

Диграмма 1

Методы исследования политической метафорики

Примечание. Данная диаграмма, как и все последующие, создана на основе специальным образом отобранного корпуса публикаций. Точный состав этого корпуса с необходимыми библиографическими и иными данными приведен в приложениях к настоящей монографии.

Представленная диаграмма, а также материалы главы в целом позволяют выделить некоторые глобальные методологические закономерности исследований политической метафоры, а также особенности использования методов изучения политической метафоры, характерные для отдельных мегарегионов.

1. В современной политической метафорологии когнитивные исследования составляют приблизительно 65,5 %, а риторические (семантико-стилистические) – 34,5 %. Наиболее велика доля когнитивных методов в европейских публикациях (74 %), а риторические методы чаще всего используются в Северной Америке (56 %); в России доля когнитивных исследований близка к среднемировому уровню.

2. Критический анализ политических метафор совершенно нехарактерен для России, для которой традиционен дескриптивный анализ. Вместе с тем критический анализ политической метафорики используется в четверти американских и 15 % европейских исследований, еще выше его доля в иных регионах.

3. Контент-анализ и корпусный анализ политической метафоры, а также другие методики, способствующие точной количественной характеристике источниковой базы исследования, широко используются во всех рассмотренных мегарегиональных центрах.

4. В качестве дополнительных в современных исследованиях политической метафоры эпизодически используются методы смежных наук и научных направлений – психолингвистики, нейрофизиологии, социологии и социолингвистики, политологии, лингвокультурологии и др. В частности, в российских публикациях когнитивное исследование чаще всего дополняется лингвокультурологическим анализом. Мультидисциплинарные исследования политической метафоры, взаимодополняя друг друга, могут способствовать ее более глубокому постижению.

5. Представленный обзор свидетельствует, что на современном этапе развития в политической метафорологии формируется оригинальная методологическая система, включающая два базисных метода (когнитивный и риторический) и три уровня дополнительных методов, что в комплексе создает условия для полного и многоаспектного исследования метафорики политического дискурса.

Глава 3

Дискурсивное исследование политической метафоры

Основная цель настоящего раздела – рассмотрение закономерностей использования метафоры в различных видах дискурса, что тесно связано с проблемой отбора источников для исследования и в значительной степени зависит от задач соответствующей работы.

Как известно, содержание термина "дискурс" до настоящего времени остается предметом острых дискуссий. Для нашего понимания сущности дискурса очень важна мысль Е.С. Кубряковой, которая считает, что создание этого термина "было связано с необходимой потребностью в создании такого концепта, который соединил бы существующие в неясном и смутном виде представления в единый гештальт и помог бы отразить в едином образе порождаемую в особых условиях речь, связанную с самими коммуникативными условиями этого порождения" [Кубрякова 2004: 524]. Различные подходы к дискурсу объединяются по принципу фамильного сходства: ученые акцентируют внимание на различных аспектах условий порождения дискурса в зависимости от исследовательских традиций, целей и материала исследования. В современном понимании дискурс – это "сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста" [Караулов, Петров 1989: 8]. Н.Д.Арутюнова рассматривает дискурс как "текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами" [1990: 136–137]. Представляется, что преимущество такого подхода в том, что дискурс не ограничивается рамками собственно текста, а включает также социальный контекст коммуникации, характеризующий ее участников, процессы продуцирования и восприятия речи с учетом фоновых знаний. Поэтому в настоящей главе дискурсивное исследование политической метафоры понимается как ее изучение в тесной взаимосвязи с национальными, историческими, личностными, институциональными и иными факторами, от которых в значительной степени зависит ее возникновение, функционирование и восприятие.

Каждый лингвист, приступая к изучению политической метафоры, так или иначе ограничивает материал для своего исследования. Эти ограничения чаще всего носят дискурсивный характер, то есть рассматривается не политическая метафора вообще, а политическая метафора в определенном виде дискурса. Чаще всего внимание исследователей привлекают закономерности использования метафор в следующих разновидностях дискурса.