Рис. 10. Зависимость цены покупки компании от темпов роста сообщества ее потребителей

Менее очевидное, но тем более показательное принесение бренда в жертву тренду можно видеть в коммерческом успехе в 2000-х годах компании Apple, чей бренд дружно оценивался экспертами в 2013 году как самый ценный в диапазоне от 98 млрд (1-е место в мировом рейтинге по версии Interbrand) до 185 млрд долларов (1-е место в мировом рейтинге по версии Millward Brown). Однако эти оценки относятся уже не к той сильной идентичности Apple, которая была положена в основу бренда 30 лет назад, когда образ продукции и компании выстраивался вокруг идеи создания качественной альтернативы персональным компьютерам от компании IBM и операционной системе от Microsoft. Бренд Apple выкристаллизовался в ставшем культовым рекламном ролике, где миссия компании была метафорически представлена через ассоциацию с романом Джорджа Оруэлла "1984". Создание "компьютеров для продвинутых пользователей" подавалось как борьба с "Большим Братом", который навязывает всем общий стандарт своим массовым продуктом. Этого бренда, сделавшего продукцию Apple важным компонентом субкультуры независимо мыслящих и эстетически требовательных экспертов в компьютерных технологиях, больше не существует. Он принесен в жертву той стратегии, которую Стив Джобс начал реализовывать, когда в 1997 году вернулся к управлению компанией.

Теперь компания сфокусирована на создании потока "гаджетов для продвинутых чайников", что превратило бизнес Apple в генератор культового движения потребителей-трендоидов и в тренд, обладающий самой большой стоимостью.

Компания Apple функционирует как потоковая структура – непрерывное движение инновационных проектов iMac – iPod – iTunes Store – iPhone – iPad, поддерживающее в состоянии непрерывного движения массу потребителей, мобилизуемых стремлением быть лидерами на фоне рядовых пользователей. Участники консьюмеристского движения с энтузиазмом приобретают все новые версии гаджетов от Apple, чтобы запускать потоки креативных коммуникаций, предметом которых служат опять-таки Apple и ее продукты. Для характеристики этого движения, как никакая другая, подходит формула знаменитого исследователя средств коммуникации Маршалла Маклюэна: передаваемым посланием является само средство передачи -

MEDIUM

IS

MESSAGE.

Как компания-тренд Apple больше ориентируется на живущих в мире гламура блондинок, метросексуалов, глэм-капиталистов и глэм-профессионалов, чем на ту потребительскую нишу продвинутых пользователей, для которых когда-то был создан фирменный бренд.

С тем, что тренды могут быть сильнее брендов, а креативные коммуникации – сильнее отлаженной организации, уже свыкаются традиционные корпорации. В стремлении воспользоваться успехами гламурно-промышленного комплекса они имитируют его креативные коммуникации, инвестируют в набирающие популярность образцы, наконец, попросту перекупают права на "горячие" бренды. А тем временем участники гламурно-промышленного комплекса, пользуясь тем, что ставшим уже привычными коммуникациям и "долгоиграющим" брендам не хватает яркости, экзотичности, эротичности, создают новый тренд, оттягивающий на себя деньги потребителей и инвесторов.

Бренды собирают деньги опоздавших к тренду, а деньги (гораздо большие) лидеров консьюмеризма достаются тем, кто создает тренды и/или вовремя становится правообладателем. Так гламурно-промышленный комплекс создает сверхновых чемпионов капитализации – обладателей авторских прав на все "страшно красивое".

Переход экономических институтов после виртуализации в режим гламура порождает, наряду со сверхновыми рынками и сверхновыми корпоративными структурами, сверхновые деньги и финансовые структуры. Развитие гламуроемких производств и организационных структур ГПК преодолевает проблемы неэффективности брендинга и негибкости сетевых структур путем генерирования трендов и создания трансструктур, вовлекающих креативных потребителей. Развитие гламурных финансов решает проблему неликвидности виртуальных денег.

К началу XXI века финансы прав заимствования превратили организацию доступа к деньгам в "раздачу" виртуальных денег. Рассылка банками кредитных карт вслепую привела к тому, что выросла покупательная способность заведомо неплатежеспособных потребителей: безработных, школьников и т. п. Предоставление кредитов на покупку жилья заемщикам с ненадежными источниками доходов приобрело такие масштабы, что спровоцировало в 2007 году кризис на мировых финансовых рынках, и потребовалось вмешательство Федеральной резервной системы США и государства, чтобы стабилизировать глобальную финансовую систему. Но решение проблемы уже существует, и его можно найти в… гламуре. Доступности виртуальных денег противопоставляются ограничения на доступ к их использованию. Гламуризация денег создает сверхновых чемпионов консьюмеризма из тех, кто допущен в клуб потребителей.

В отличие от легкодоступных виртуальных денег, глэм-капитализм создает "активируемые" деньги. Мало иметь деньги, нужно получить доступ к их использованию. Элементарной формой гламуризации денег является так называемый фейс-контроль на входе во всякого рода увеселительные заведения. Деньги тех, кто не прошел фейс-контроль, теряют свое главное качество – ликвидность (от лат liquidus – текучий). Деньги есть, но в данном случае их нельзя привести в движение, нельзя потратить. "Активация" же денег становится возможной при помощи "большой пятерки" гламура.

"Эксперты" (менеджеры и охранники) на входе в престижный клуб пропускают тех, кто соответствует критерию "роскоши", и здесь

► автомобиль, одежда, аксессуары потенциального клиента должны быть знаками не просто состоятельности, а расточительности, склонности к избыточному потреблению.

Критерием "экзотики" персонал клуба руководствуется, когда открывает вход так называемым фрикам, то есть людям, которые странно и даже эпатажно выглядят, но зато создают в клубе атмосферу необычности, превращают его в приключение. По критерию "эротики" в клуб допускаются сексапильные девушки (или юноши), по критерию "розового" – трендоиды, чей наряд обозначает ультрамодные тенденции, по критерию "блондинистого" – те, чья внешность указывает на регулярную работу над ней стилистов и иных представителей индустрии красоты.

Помимо того что гламур может "активировать" обычные деньги, он может конвертироваться в специфические деньги. Конвертируемость гламура – результат действия "горячей десятки": находящимся на вершине популярности "звездам" любого рода открывается свободный доступ в закрытые клубы, а часто и расходы "звездных" клиентов в клубе заведение берет на себя в расчете на маркетинговый эффект таких посещений. Поскольку "большая пятерка" и "горячая десятка" могут служить заменителями денег, появляются профессиональные глэмеры, которые регулярно обращают гламур в финансовые возможности. Образцом такого глэмера является скандально знаменитая "светская львица" Пэрис Хилтон, которая заявила в одном из интервью, что никогда не платит в клубах, напротив, ей платят за то, что она развлекается именно там. Но и для тех, кто не так известен, как "суперзвезды", попадание в какую-нибудь "горячую десятку" (двадцатку, сотню или тысячу избранных) повышает покупательную способность. Клубная организация потребления создает специфические квазиденьгигламура: привилегированные клубные карты, удостоверяющие принадлежность их обладателей к "горячей десятке".

Настоящие деньги тоже могут становиться финансовыми инструментами гламура. В сфере финансов гламур представлен инвестиционными фондами, организованными на тех же принципах, что и клубная жизнь: закрытость и раскованность. Появившиеся в середине XX века так называемые хеджевые фонды (от англ. hedge – ограждение) стали теперь способом для богатых и склонных к рискованным вложениям инвесторов отгородиться от рядовых клиентов банков и от государственного регулирования и контроля.

Клубный характер хеджевых фондов проявляется, во-первых, в том, что они принимают деньги только от аккредитованных инвесторов, вкладывающих хотя бы 5 млн долларов, и от "квалифицированных" клиентов, то есть имеющих хотя бы 1,5 млн. Помимо того, что узок круг потенциальных членов всех хеджевых фондов, ограничивается всего лишь сотней и число инвесторов каждого отдельного фонда. Во-вторых, "клубность" этих финансовых организаций определяется тем, что не обязанные (в отличие от традиционных финансовых институтов) ограничиваться "надежными" инвестициями и публично отчитываться участники и менеджеры хеджевых фондов в своих операциях "отрываются не по-детски". Отсутствие регулирования приводит к тому, что доходность вложений выше, чем в традиционных финансовых структурах, а менеджеры фондов получают по нескольку сот миллионов долларов в год.

Особая клубная атмосфера хеджевых фондов еще и культивируется. Так, например, летом 2006 года в Англии собрание инвесторов прошло в кемпинге под девизом Hedgestock. Одетые в футболки с надписью "make money, not war" (делайте деньги, а не войну) чемпионы глэм-капитализма стилизовали обсуждение своих достижений и перспектив под легендарный рок-фестиваль в Вудстоке, на котором в 1969 году порвавшие с буржуазным образом жизни хиппи заклинали западную цивилизацию: "make love, not war" (занимайтесь любовью, а не войной).

И по такому же принципу функционируют наиболее динамичные финансовые организации 2000-х годов – хеджевые фонды, которые представляют собой закрытые и весьма "раскованные" с точки зрения свободы от внешнего контроля и регулирования клубы немногочисленных богатых и агрессивно действующих инвесторов, зарабатывающих исключительно на трендах (так называемых "коротких позициях"), а не на долговременных вложениях. В хеджевых фондах существуют входные барьеры, не допускающие в них клиентов с "маленькими" по их критериям суммами и отсутствием нужной для сильно рискующего инвестора "квалификации".

► В последние годы гламурные финансовые структуры развиваются куда динамичнее традиционных банков и инвестиционных фондов.

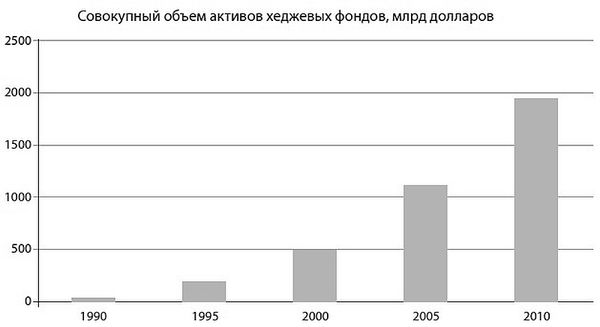

Это объясняется тем, что богатые инвесторы и успешные финансисты все чаще предпочитают клубные финансы институциональным. В 1990 году в мире было около 600 хеджевых фондов с суммарными активами в 40 млрд долларов, через два десятилетия число такого рода фондов выросло в 15 раз, а активы – почти в 50 раз (рис. 11). Финансовый кризис 2008 года вызвал лишь короткое замедление темпов роста этого финансового сегмента. В 2010 году число хеджевых фондов достигло 10 тысяч и объем активов под их управлением составил примерно 2 трлн долларов. Хеджевые фонды подверглись массированной критике как один из предполагаемых источников финансового кризиса 2008 года. Однако предлагаемое теперь в качестве превентивной антикризисной меры разделение инвестиционных и клиентских банков – это как раз исходный принцип функционирования хеджевых фондов с их барьерами на вход для "неквалифицированных" инвесторов. Так что регуляторы финансовой системы начинают работать в полном соответствии с логикой глэм-капитализма и способствуют развитию системы "активируемых" денег.

Рис. 11. Мировые клубные финансы: глобальный рост активов хеджевых фондов

Экономика гламура с характерными для нее переносом стоимости с брендов на тренды, структурами гламурно-промышленного комплекса, клубными финансами развивается там и тогда, где и когда люди работают с "большой пятеркой" и организуют "горячую десятку". Но, как и всякий экономический уклад, экономика гламура распознается еще и технологически.

В 1980-90-х годах виртуализация производства, рынка труда, фирмы, денег вызвала экспансию компьютерных технологий, поскольку они оказались наиболее эффективным инструментарием и универсальной платформой для создания и трансляции образов. Поворот к гламуру также имеет свою технологическую форму и платформу. Требуемые гламуром броскость и простоту образов, креативность коммуникаций и поддержание их в режиме интенсивного настоящего могут обеспечивать развиваемые на базе интернета технологии и сервисы, которые получили название Web 2.0. Эта вторая версия Глобальной сети оформилась с появлением Интернет-дневников Web-logs (в 1999 году), ныне известных под именем "блоги", и сайта MySpace (в 2003 году), положившего начало моде на интернет-сервисы для создания "социальных сетей". Дающие возможность управления контентом без навыков программирования и без обращения к компьютерным гуру, технологии Web 2.0 привели к появлению "самодельных" масс-медиа и звезд, заявивших о себе, минуя привычные институты. Более того, креативные коммуникации в Web 2.0 подхватываются издателями и продюсерами, представляющими традиционные медиа-корпорации.

► Таким образом, интернет "второго поколения" становится технологической платформой гламура.

Но в основном глэм-технологии развиваются с использованием сверхновой платформы – мобильного телефона.

Мобильный телефон был выведен на потребительский рынок в 1983 году. Быстро эволюционировав от просто телефона к семейству мобильных устройств, образуемому разного рода смартфонами и коммуникаторами, первый из которых был выпущен в 1996 году компанией Nokia, мобильник стал платформой для комбинирования и развития различных коммуникационных технологий. И эта технологическая платформа, как никакая другая, позволяет нести гламур в массы потребителей в виде мобильного контента. Закачиваемые в мобильные устройства заставки, рингтоны, снимаемые на встроенные камеры фотографии и видеоролики, передаваемые короткие сообщения не отличаются высоким качеством (идейным и техническим), быстро выходят из употребления, но зато они полностью соответствуют принципиальным для живущих в гламуре критериям: яркость и простота в интенсивном настоящем. Мобильность – решающее технологическое свойство, обеспечивающее главное для гламура двуединое качество: захватывающие целевую аудиторию образы должны быть броскими-бросовыми. Упрощение-уплощение контента в таком случае не порок, а достоинство сверхновой платформы.

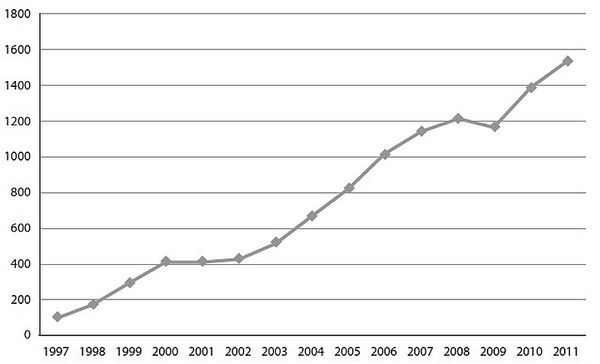

Технологический сдвиг от виртуализации к гламуру хорошо фиксируется статистикой. За четверть века "компьютерной революции" – распространения персональных компьютеров – их число в мире достигло в 2005 году 1 млрд штук. Мобильных телефонов в мире только за два года (2004-05) было продано 1,5 млрд штук (рис. 12).

Рис. 12. Коммуникационная революция: экспансия мобильных телефонов

Первые мобильные телефоны создавались как орудие труда для солидных руководителей. Ультрасовременные мобильные устройства могут служить кому угодно и средством производства, и средством потребления. К началу XXI века параллельно с созданием многофункциональных мобильников были созданы и торговля мобильным контентом, мобильная реклама и мобильные платежные системы. Уже в 2003 году при помощи мобильных телефонов по всему миру были осуществлены платежи в объеме 3,2 млрд долларов. А к 2010 году возник рынок мобильных устройств (смартфоны, планшеты, носимая электроника) и сложился рынок мобильных приложений – незатейливых программ, подающих пользователям контент в легкой игровой форме. В 2008 году в мире было скачано 500 млн мобильных приложений, а в 2010 году – уже свыше 8 млрд.

С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПАНСИЯ МОБИЛЬНИКОВ – ЭТО "КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ", поскольку по объему передаваемых данных и качеству их отображения в разных форматах (тексты, базы данных, изображения, видео и т. д.) мобильные устройства явно уступают персональным компьютерам. Но для живущих в гламуре это подлинная революция (рис. 13), превращающая ультрасовременное общество в "их" общество. И это вовсе не то "информационное общество", о наступлении которого три десятка лет твердят интеллектуалы, а в последние лет десять заговорили еще и политики.