Можно констатировать, что в рамках рассматриваемого понятия пока нет удовлетворительного решения многих ключевых вопросов: о сущности криминалистической характеристики и ее соотношении с предметом доказывания и предметом расследования, механизмом преступления и криминалистической классификацией преступлений. Не поддаются положительному решению вопросы о структуре криминалистической характеристики и ее значении в формировании частных криминалистических методик.

Р.С. Белкину, причастному к исследованию понятия криминалистической характеристики преступления, нужно было обладать известным мужеством ученого, чтобы признать факт неприемлемости данной теоретической категории в языке криминалистической науки. Обобщенные данные следственной практики, как показало время, нуждаются в обозначении не этим понятием, которое является призрачным, а другим – адекватным понятием.

В.Ф. Ермолович, специально занимавшийся научным исследованием криминалистической характеристики преступления, абсолютно прав, когда отмечает, что "ошибки и неточности в определении криминалистических понятий далеко не безобидны. Вначале они могут показаться "чисто теоретическими", далекими от жизни. Лишь позднее обнаруживается нанесенный ими практический вред" [144] .

Ошибочное представление о понятии, сущности, значении данной криминалистической категории привело, в частности, к "изгнанию" из частных методик расследования предмета доказывания и включению в них далеких от совершенства прикладных криминалистических характеристик [145] .

По этой же причине обобщенные данные о механизме преступления, соответствующие предмету криминалистики, стали рассматривать как часть криминалистической характеристики [146] или придавать этим понятиям самостоятельное криминалистическое значение [147] .

Практическое значение обобщенных данных практики, составляющих содержание криминалистических характеристик, никто из авторов не оспаривает. Сомнения вызывают лишь рассуждения о существовании в языке криминалистической науки криминалистической характеристики преступления как научного понятия.

Внимательное изучение работ Р.С. Белкина, в которых он отрицает понятие криминалистической характеристики преступления, и анализ современного состояния его теоретической разработки убеждает нас в необходимости признания факта неприемлемости в языке криминалистики данной научной категории. По существу, этот факт признают и другие авторы. Так, А.Ф. Лубин, специально исследовавший в криминалистическом плане механизм преступной деятельности, пришел к выводу, что закономерности механизма образуют в совокупности криминалистическую характеристику преступной деятельности [148] . О.В. Челышева правильно уточняет, что криминалистическую характеристику составляют "сведения о закономерностях механизма преступления" [149] . О том, что каждый типичный механизм преступления должен иметь свою характеристику, пишут А.М. Кустов [150] и С.А. Назаров [151] .

Не возражая против такого подхода, следует отметить, что для любой науки, в том числе и для криминалистики, является малопродуктивным разобщение достигнутых знаний о ее предмете. Справедливости ради важно напомнить, что уже более двух десятков лет тому назад А.А. Шнайдер обратил внимание на то, что содержание криминалистической характеристики не должно выходить за пределы предмета криминалистики, т.е. должно соответствовать описанию закономерностей механизма преступления [152] . Что касается автора этих строк, то, начиная с 1990 г., он в своих работах придерживался именно такой идеи [153] .

В нашем представлении, структура понятия предмета криминалистики предполагает разработку криминалистических характеристик, выражающих закономерности механизмов преступлений и содержательную сторону их отражения в окружающей среде. Нельзя включать сведения о механизме преступления в криминалистическую характеристику в качестве ее структурного элемента или придавать данным понятиям самостоятельное значение [154] .

В связи с этим О.В. Челышева справедливо отмечает: "Предложение отождествить криминалистическую характеристику конкретных видов и групп преступлений с характеристикой механизма данных преступлений не содержит ничего принципиально нового, оно лишь приводит подход к категории криминалистической характеристики в соответствие с далеко ушедшими вперед общетеоретическими положениями криминалистики" [155] . И действительно, топтание на месте при решении этой проблемы не может привести к позитивным сдвигам в науке.

По-другому обстоит дело, когда авторы пытаются определить и описать структурные элементы механизма преступления данного вида и, следовательно, его криминалистической характеристики. О.В. Челышева при решении этого вопроса приходит к выводу: "Значит, элементами характеристики может быть не что иное, как элементы преступления" [156] . Но какие элементы преступления она имеет в виду, остается не ясно. Ведь под элементами преступления можно понимать совокупности сведений, из которых одни образуют уголовно-правовую характеристику преступления, другие – криминалистическую.

В данном случае автор сама допускает ошибку, за которую пытается критиковать Р.С. Белкина, когда он якобы назвал способ совершения преступления криминалистическим элементом [157] .

Представляется, что новые возможности в криминалистическом анализе механизма преступления заложены в выдвинутом В.Я. Колдиным около двадцати лет тому назад положении о том, что в структуру информационно-познавательной деятельности по расследованию преступлений должны быть включены, в частности, "уголовно-релевантные (т.е. содержащие информацию о предмете уголовного расследования) события, процессы, факты; механизм их отражения в окружающей среде" [158] .

Далее автор этого положения поясняет, что "сами уголовно-релевантные события, процессы и факты исследуются как предмет познания. Механизм отражения этих событий и процессов в окружающей среде исследуется как канал информации, обусловливающий формирование сведений об исследуемых процессах" [159] .

Конструктивность этого положения видится прежде всего в том, что оно направлено на установление причинных связей между структурой механизма преступления, результатами его отражения в виде типичных комплексов следов, типичными доказательственными фактами как средством доказывания и частным предметом доказывания. При установлении причинных связей между указанными объектами науки криминалистическая характеристика механизма преступления определенного вида должна содержать обобщенные сведения относительно всех без исключения уголовно-релевантных обстоятельств, которые, с одной стороны, участвуют в акте отражения механизма конкретного вида преступления прямо или опосредованно, а с другой – подлежат доказыванию при расследовании сходных преступлений.

При исследовании причинных связей между структурными элементами механизма преступления определенного вида важно исходить из устоявшегося в криминологии понятия механизма преступного поведения, под которым понимается "связь и взаимодействие внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих решение совершить преступление, направляющих и контролирующих его исполнение" [160] . Данное определение можно взять за основу при решении рассматриваемой криминалистической проблемы.

Исходя из понимания механизма преступления как сложной динамической системы, целесообразно выделить в структуре этого понятия три основных причинно-следственных звена, согласующихся с этапами подготовки, совершения и сокрытия умышленного преступления.

Первым структурным элементом механизма преступления являются причинно-обусловленные действия, орудия и средства по приготовлению к преступлению как проявление волевого акта индивида. В акте отражения они действуют непосредственно как причина по отношению к результатам отражения (следствию). При этом содержание и направленность действий по приготовлению к преступлению определяются как внешними (объективными) факторами, так и взаимодействующими с ними субъективными факторами. В приведенной причинно-следственной цепочке способ подготовки к преступлению выступает в качестве причины по отношению к результату его отражения в окружающей среде и одновременно следствием по отношению к процессу взаимодействия субъективных и объективных факторов.

В данных причинно-следственных звеньях существуют однозначно-динамические (жесткие) связи, присущие единичному преступлению. Вероятностно-статистические связи в отличие от жестких связей подчиняются закономерностям, которые относятся уже к множеству сходных явлений, процессов, фактов и проявляют себя в них как средняя многочисленных случайных отклонений.

Вторая причинно-следственная цепочка в структуре механизма преступления отражается в способе достижения преступного результата и следах его применения. Первое звено этой причинной цепочки характеризуется сложным взаимодействием факторов личностного и объективного характера, определяющим развитие механизма преступления. В этом звене взаимодействие личностных свойств и качеств субъекта и сложившейся объективной ситуации в момент совершения преступления ведет к корректировке и непосредственному применению преступником ранее выбранного способа действий, включая орудия и средства совершения преступления.

Второе звено этой же причинной цепочки выражает причинно-следственную связь между результатами отражения способа действий преступника и обстановкой совершения преступления, с одной стороны, и примененным субъектом способом – с другой. В данную причинную связь включаются также действия преступника по сокрытию преступления и результаты отражения этих действий в окружающей среде, но с обязательным условием, что система действий преступника во времени и в пространстве объединяется единым преступным замыслом.

Третью причинную цепочку в развитии механизма преступления составляют способ его сокрытия и информационная сторона преступления в виде следов-отражений. Данная причинная связь выделяется при условии: в структуру способа совершения преступления не включается способ его сокрытия в связи с отсутствием единого преступного замысла, охватывающего собой обе эти стадии преступной деятельности, и наличия разрыва во времени их осуществления.

В данной причинной цепочке первое причинно-следственное звено характеризуется отношениями, существующими между взаимодействующими объективными и субъективными факторами и способом сокрытия преступления. Второе звено относится к отношениям между способом сокрытия преступления и признаками его применения.

Изложенное выше подводит к следующим выводам:

1) механизм единичного преступления включает в себя три причинно-следственные цепочки, относящиеся к трем стадиям преступной деятельности – подготовке, совершению и сокрытию умышленного преступления;

2) каждая причинно-следственная цепочка состоит из двух звеньев: первое характеризует связь между системой детерминирующих факторов и способом действий (бездействия) преступника; второе – зависимость между комплексом следов, с одной стороны, и способом действий (бездействия) преступника и обстановкой, в которой он применялся, – с другой.

Сведения об указанных элементах механизма преступления и причинно-следственных связях между ними с точки зрения накопления и обобщения эмпирических данных о механизмах преступления определенного вида следует рассматривать в качестве "единицы" криминалистически значимой информации. В статистической же совокупности разнообразных механизмов сходных преступлений проявляются его закономерности, имеющие причинное объяснение, которые не сводятся к причинно-следственным связям единичных преступлений. В механизме единичного преступления причинно-следственные связи носят индивидуальный характер, а в массе сходных преступлений причинные зависимости приобретают количественную устойчивость. Закономерности механизма сходных преступлений и единичного преступления несут в себе криминалистические знания, лежащие на разных уровнях, так как в статистике знание о совокупности не есть одновременно знание об индивидуальном явлении, входящем в нее. Закономерности механизма сходных преступлений, выражающие общие причины и общие следствия, проявляются в механизме единичного преступления, но не во всех деталях и не с полной достоверностью, а с определенной степенью вероятности. Закономерности механизма аналогичных преступлений не заменяют закономерностей, проявляющихся в единичном преступлении, на их основе только строятся версии о наличии фактов, группы фактов и причинных связях между ними, объясняющих событие в целом или отдельные связанные с ним обстоятельства.

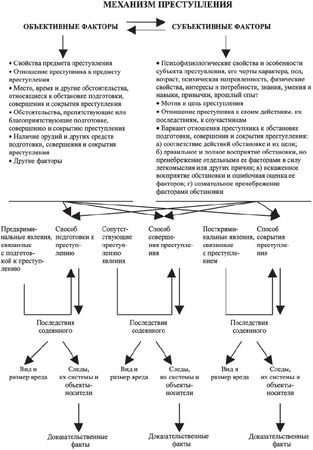

Схематически связи и отношения, возникающие внутри механизма преступления, можно представить в следующем виде.

Указанные связи и отношения между элементами механизма преступления в массе аналогичных явлений подчиняются закономерностям: 1) формирования и реализации способов подготовки, совершения и сокрытия преступления; 2) возникновения и развития связей и отношений между другими уголовно-релевантными обстоятельствами: субъектом преступления, его действиями и обстановкой и др.; 3) формирования поведения и действий субъекта преступного посягательства, а также лиц, оказавшихся случайными участниками события до, во время и после совершения преступления [161] .

Как видно из изложенного, отражательной способностью обладают как элементы преступления, которые имеют уголовно-правовое значение и образуют предмет доказывания, так и другие явления (события), которые предшествуют преступлению, сопутствуют ему и следуют за ним. Результаты отражения и уголовно-релевантных элементов преступления, и связанных с ним явлений есть информация об обстоятельствах, от которых зависит правильное разрешение уголовного дела по существу. После надлежащей процессуальной процедуры данная информация составляет содержание доказательств. Эти рассуждения подводят к выводу о том, что обобщенные данные о механизме преступления определенного вида, составляющие содержание его закономерностей, играют в криминалистической методике двоякую роль: на основе общих причин и общих следствий как научно-эмпирических фактов представляется возможность разработать не только типичные следственные версии, но и типичные перечни доказательственных фактов – процессуальное средство установления обстоятельств, образующих соответствующий частный предмет доказывания.

Подчеркивая обоснованность утверждения Р.С. Белкина об отсутствии понятия криминалистической характеристики преступления как научной категории, следует определить, какие понятия выражают информация о механизме единичного преступления и информация о механизмах массы сходных преступлений. Очевидно, информация первого порядка выражает понятие механизма преступления на уровне единичного явления, а информация второго порядка – закономерности механизма преступления определенного вида на уровне репрезентативной совокупности аналогичных явлений и их содержание.

Что же касается применяемого ныне некорректного термина "криминалистическая характеристика преступления", под которой понимается описание его характерных, отличительных черт, то его употребление должно связываться только с обобщенными данными о механизме преступления определенного вида как научного понятия, являющегося частью предмета криминалистической науки. При этом данное понятие должно включать в себя представление как о закономерностях механизма преступления, так и об их содержательной части.

Представляется, что в предмет криминалистики входит описание не только закономерностей механизма преступления, но и их содержания. Такой же подход следует распространить и на другие группы закономерностей, включаемых в предмет этой науки.

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что разработка криминалистической характеристики механизма преступления в научном и прикладном аспектах неразрывно связана с объяснением смысла и значения данного термина.

Сперва на протяжении нескольких десятков лет криминалисты оперировали термином "криминалистическая характеристика преступления". Когда стал очевиден тот факт, что криминалистическая характеристика не оправдывает возлагаемые на нее надежды, взамен этого термина был предложен новый термин – "криминалистическая характеристика механизма преступления".

Мою статью "Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым", опубликованную в журнале "Вестник криминалистики" (Вып. 3 (19). – М.: Спарк, 2006. С. 43 – 49), ответственный редактор А.Г. Филиппов сопроводил "Заметками на полях" критического содержания (Там же. С. 62, 63). В связи с этим хотелось бы пояснить некоторые положении, сформулированные в указанной статье, привести дополнительные аргументы в защиту своей позиции.

Как известно, используемые в науке термины должны однозначно выражать понятия в их теоретическом и прикладном аспектах, т.е. введенные в научный оборот термины должны заменять подразумеваемое содержание точным смыслом. Применявшийся ранее термин "криминалистическая характеристика преступления" по мере развития теории уже не удовлетворяет полностью возрастающие потребности количественного и качественного повышения эффективности процесса накопления, обработки и передачи информации о преступлении, имеющей криминалистическое значение.

Следует также иметь в виду, что существование любого термина и обозначаемого им понятия не должно быть изолированным от понятия предмета криминалистической науки, от общего предмета изучения. Только в этом случае термин и понятие приобретают свой смысл и значение.

Происходящий в науке процесс уточнения указанного выше термина является необходимым, так как он отражает развитие соответствующей теории. Этот процесс, как мы видим, протекает в обстановке творческой дискуссии. Происходит определенная дифференциация данного термина по признаку его подчиненности термину, выражающему понятие предмета криминалистической науки, в определении которого имеется указание на изучаемые этой наукой закономерности механизма преступления. Поэтому новый термин "криминалистическая характеристика механизма преступления" правильнее и полнее выражает обозначаемое им понятие и содержание его прикладной части – обобщенных данных криминальной практики.

Кроме того, процесс уточнения термина "криминалистическая характеристика преступления" связан с рассмотрением его коммуникативных связей с терминами уголовно-правовой науки. Известно, что понятие "преступление" – категория прежде всего уголовно-правовая. Определяя преступность какого-либо деяния, законодатель руководствуется именно данным понятием, под которым понимается виновно совершенное общественно опасное деяние (действия или бездействие), запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. Указанные признаки характеризуют преступление со стороны его внешних связей с другими социальными явлениями. С внутренней же стороны преступление характеризуется составом преступления. Состав показывает, из чего состоит преступление. "Благодаря составу преступления существует возможность не только описать преступление в законе, но и воспринимать совершенное деяние в качестве преступления" [162] . То есть понятия "преступление" и "состав преступления" находятся в определенном соотношении. Но в отношении какого из этих терминов разрабатывается наукой уголовного права уголовно-правовая характеристика? Очевидно, что в отношении состава преступления, который является сущностью преступления, ее ядром [163] .