Во-вторых, это слова, ставшие сейчас архаичными, но засвидетельствованные в истории языка: ино, неже, нели, къда, аже, али.

В-третьих, это графически дистантные компоненты, часто требующие контекстного продолжения, однако вполне для нас привычные: и + да, и + то, и + не, но + а, но + не, не + то, да + и, да + ли, да + но, да + не, то + и, то + ли, то + не, а + то, а + не. На каждое такое сочетание легко привести соответствующие текстовые верификации.

В-четвертых, мы видим здесь не собственно русские, но славянские нормативные сочетания: ano ("да" – чешское и словацкое), дали (болгарское вопросительное слово).

В-пятых, комплекс становится привычным, если первый элемент квалифицировать в качестве междометия: да-а…, не + а…, а, да.

В-шестых, представлены двучленные партикульные сочетания, явно требующие третьего партикульного члена для завершения комплекса: и + къ, но + къ, да + къ, то + къ, къ + а, къ + и, а + къ и т. д., а в двучленном комплексе в языке не существующие.

Итак, мы видели, что комбинации + перестановки неких исходных элементов структуры CV порождают разные части речи уже привычной для лингвиста языковой структуры.

Но, однако, в лингвистике существует и некая "свальная куча", суть которой еще требует детального разбора и подлинного экспериментального исследования. Это клитики. В соответствии со всем сказанным определяется и план второй главы монографии.

§ 2. Партикулы и союзы

Итак, обращаясь к партикулам как таковым, мы можем говорить о трех видах их существования. А именно:

A) они существуют как примарные единицы;

B) они "слипаются" между собой, образуя комплексы партикул;

C) они "прилипают" к знаменательному слову справа от него или слева.

В настоящей главе мы не предполагаем проанализировать все, что можно сказать об этих частях речи и о тех, что будут анализироваться в следующих параграфах: наша монография не является ни грамматикой отдельных языков, ни претензией на универсальную грамматику, но только попыткой представить грамматику партикул.

Однако все, что будет сказано далее в этой главе о партикулах как о примарных единицах, будет только метатеоретическим приближением к объекту. "На самом деле", становясь союзами, частицами, артиклями, партикулы никогда не оставляют всей своей былой семантики, хотя бы в виде некоторого шлейфа "скрытой памяти". Это очень хорошо понял А. В. Исаченко в своей работе над древнерусскими сочинительными сюзами а, и, то, ти [Isacenko 1970]. Исследование это написано задолго до появления открытий А. А. Зализняка, переосмыслившего тексты новгородских берестяных грамот, поэтому А. В. Исаченко пользовался в основном трудами В. И. Борковского. Но имевшихся данных оказалось вполне достаточно для окончательного вывода о том, что партикулы не покидают своих былых значений окончательно, грамматикализуясь в виде той или иной лексической единицы. Могу добавить, что они и не покидают свое полевое пространство, перекликаясь своими отдельными значениями. Выводы Исаченко были смелыми для того времени, да и сейчас они кажутся свежими. Он спорит с советской наукой, говорившей, например, об а как только о союзе, но спорит и с Ф. Копечным, считавшим, что совпадение в плане выражения частиц и дейктических местоимений "kaum ein blosser Zufall ist" ["по всей вероятности только случайно"]. Итак, каков же вывод А. В. Исаченко [Isačenko 1970: 203]: "Für eine Sprache wie das Ostslavische (11 bis 14. Jh.) ist es natürlich schwierig, die einzelnen Kategorien der "particulae orationis" streng voneinander zu unterscheiden und gegeneinander abzugrenzen. Die "syntaktische Perspective" war im Ostslavischen noch recht diffus, die syntaktischen Mittel noch nicht ausgebildet. ‹...› Bei vielen "grammatischen Wörtern" haben wir im Ostslavischen noch mit einem Synkretismus zu tun, wo Elemente wie a, i, to, ti etc. eben weder Konjunktionen, noch Interjektionen, noch Modalpartikeln, noch deiktische Pronomina, sondern sowohl Interjektionen, als auch Konjunktionen usw. waren"

["Естественно, что для такого языка, как восточнославянский – XI по XIV в., – затруднительно различать некоторые классы "particulae orationis" и проводить границы между ними… Для многих "грамматических слов" восточнославянского мы имеем дело с неким синкретизмом, когда элементы вроде а, то, ти и под. не являются ни союзами, ни междометиями, ни модальными частицами, ни дейктическими местоимениями, но – и междометиями, и союзами"].

Но, как уже говорилось в главе первой, лингвистика как "нормальная наука" не терпит таксономической диффузности. Однако и она имеет периоды своих преференций. Таким был период истории лингвистики, условно называемый нами "морфологическим". Он выступает в работах В. М. Иллича-Свитыча, см. ниже также в книге В. С. Воробьева-Десятовского о местоимениях и т. д.

На смену ему пришел период, также условно говоря, "лексикографический". Именно он лежит в основе многочисленных сборников о "дискурсивных словах", в которых несколько партикул рассматриваются по отдельности и в изоляции от общих положений.

Несомненно, что примарными партикулами являются в своих истоках, в частности, три сочинительных союза а, и, но, получившие в русском языке самостоятельный частеречный статус и отработавшие свои собственные функциональные модели в общей системе языкового синтаксиса.

Однако их примарность в качестве первичных партикул признается (и признавалась) далеко не всеми исследователями.

Говоря более упрощенно, по вопросу об "этимологии" союзов а и и существуют две разные точки зрения: 1) они развились из "первичных" языковых единиц диффузного значения: междометий, частиц и под.; 2) они являются грамматикализованными коннекторами, восходящими к "застывшим" формам элементов парадигмы, скорее всего, это формы местоимений. Союз но, как будет видно далее, этимологически анализируется иначе.

Сводка взглядов на этот предмет дана в "Этимологическом словаре славянских языков. Слова грамматические и местоимения", 1980 (далее – Etim. slov.).

Авторы этого словаря считают, что славянское а восходит к междометию а или а-а, в случае эмфатического усиления (Френкель, Зубатый, Копечный, Бауэр и др.).

При более раннем подходе (Миклошич, Бернекер, Траутман и Славский; см. такую же точку зрения в словаре Садник-Айцетмюллер) а восходит либо к наречию, либо к "застывшей" падежной форме местоимения со значением ’отсюда’ ("von diesem her"). Однако этот подход закрывает для союза а связи с междометием, частицами и под.

Дискуссионным остается и сопоставление славянского а с древнеиндийскими a, āt(Бирнбаум). Есть и теория (Гуйер), согласно которой а связано со славянским предлогом от, в свою очередь родственным латинскому et и литовскому at-.

В "Этимологическом словаре славянских языков" под руководством О. Н. Трубачева (далее – ЭССЯ) союз а (*a) возводится к падежной форме местоименной основы индоевропейского местоимения *e/o, а именно – к аблативу единственного числа. То есть: *a < *ed/*6d [ЭССЯ 1974, вып. 1: 34].

Этимологическую историю союза и авторы соответствующей статьи в Etim. slov. видят – как и для а – в переходе от междометия к частице, а затем – к союзу. Они категорически не согласны с той позицией (Фасмер, Славский), по которой этот союз восходит к "застывшей" местоименной форме от e/ei. Само это местоимение, по их мнению, также местоименного происхождения.

Не согласны они также и со сближением славянского и с литовским ir и греческим ίδέ.

Авторы предлагают в заключение концепцию Я. Бауэра, по которой и как союз является более древним, чем а в этом же качестве; однако и тот, и другой союзы восходят к междометиям.

В словаре ЭССЯ [ЭССЯ 1981, вып. 8: 167] славянский союз и (*i) восходит к "застывшей" форме того же и. – е. указательного местоимения *e-, но уже не к форме аблатива, а к форме местного падежа *ei.

Итак, в соответствии с существованием двух лингвистик, о котором говорилось выше, оба союза объявляются либо первичными единицами, в широком смысле междометного происхождения, либо вторичными флективными формами.

Естественно, что Ф. Адрадос, о котором упоминалось выше, считает некое i (неясно только, как с ним связывается славянское и), образующее так называемые "вторичные" окончания индоевропейского глагола – -mi, – si, – ti, – nti – именно "дейктической частицей" [Adrados 1992: 16]. Естественно также, что принадлежащий к противоположной школе Э. Хэмп [Hamp 1984], анализируя славянское и и балтийское ir, не сомневается в том, что и славянское – "местоименного происхождения" [Hamp 1984: 174]. Именно *i он считает точной реконструируемой формой Loc. sing., а *ei, реконструируемое обычно как архаичная форма союза i, формой некорректной. В его работе интересно то, что ir балтийское он рассматривает как комплекс: I + R. Этот последний компонент (то есть сонант) он видит в индоевропейском медиальном залоге, в греческих союзах и частицах: άρ, ρά, ἄρα, в древнеирландской приставке ro– и т. д. Все это, по его мнению, есть отражение индоевропейской "частицы" *г. Таким образом, по несколько странной логике, и не имеет права быть первичным элементом, а r – имеет.

Противоречивость и сложность квалификации двух самых простых сочинительных союзов, как кажется, объясняется именно этим принципиальным различием двух лингвистик. Но приверженцы обеих не могут не чувствовать дейктическую природу этих частиц – первичных или вторичных. Именно поэтому ими "предлагаются" для частиц близкие к дейксису падежные формы: локатив (местный) или аблатив.

Особняком от этих двух союзов, которые могут считаться либо грамматикализованными исходными междометиями, либо "застывшими" падежными формами от индоевропейского местоимения *e (примечательно, что им все же приписываются формы аблатива и локатива, то есть периферийных падежей, по Р. Якобсону, однако описываются они в любом случае единообразно), представляется в словарях история союза но. В Etim. slov интересующий нас союз разнесен, по сути, по трем словарным статьям: no – междометие, которое, по мнению авторов, новейшего происхождения, nu/no – междометие, частица и союз (в русском языке – побудительная частица) и пъ, собственно противопоставительный сочинительный союз (в русском языке – это но). Авторы словаря считают, что в основе и nu, и пъ лежит детский лепет (patři k lalickému podhoubi). Однако именно для этого союза (последний алловариант) приводятся параллели: греч. νύ, νύν, древнеинд. nu/nū, литовское nūnai, палайское n(a), хеттское nu, тохарское no, латинское num. Къ рассматривается также и в качестве первого компонента частиц: nego, neže, nebo. Связывают его также и с местоимением он + ъ/а/о.

Таким образом, в случае но авторы Etim. slov. близки к более общей концепции о существовании "пучка" частиц (междометий, союзов) с общим консонантным началом – опорой (Stammlaut, в немецкой традиции), то есть n-овых партикул. В случае же а и и о подобных сближениях, по мнению авторов Словаря, говорить затруднительно.

В фундаментальном труде Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова "Индоевропейский язык и индоевропейцы" [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359] союз no сопоставляется с древнеирл. no, литовским nu-, общеславянским *nŭ, старославянским пь. Существенно то, что он (и его функциональная семантика) входят в современные начинательные (для высказывания в целом) сентенциальные наречия. Он, таким образом, близок и русскому ныне, и английскому now.

Это связано, в свою очередь, с реконструируемыми двумя формулами соединения предложения в древних индоевропейских языках. Обе они выводятся из первоначального бессоюзия, а соединяющие частицеобразные дискурсивные элементы впоследствии грамматикализуются.

1) Согласно первой модели, в абсолютном начале высказывания располагается комплекс клитик, отражающий дальнейшее развитие синтаксической цепочки из полнозначных слов. Комплекс этот как бы "навешивается" на первую, абсолютно инициальную, единицу: *nu/*no; *to; *so; e/o [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359].

Nu– являлось в этом смысле начинательным элементом. Приведем пример хеттского текста из книги Гамкрелидзе-Иванов [Там же: 356]:

nu -uš -ša-an A.N.A. Ma-ad-du-Ua-at-ta še-er za-a¢-¢i-ir ("И они сражались за Мадуватту"); nu9 -uš-ma-aš-kán IGI.NU.GÁL. U.¡UB pí-ra-an ar-¢a [pé]-¢u-da-an-zi ("И они ведут слепого и глухого перед собой").

2) Вторая модель соединения предложений в индоевропейских языках оформлялась так, что из начального, так же бессоюзного, примыкания, на базе "частиц", в первоначальной своей функции подчеркивающих и выделяющих одно какое-то полнозначное слово, возникал синтаксически полноценный тип соединения высказываний в одно целое. Таковы, например, греческие частицы и сходные с ними по функции [Мейе 1938: 375]. Ср. сходное по функции русское же: Я уговаривал его попросить прощения. Он же никак не соглашался.

Итак, но возводится без особых разногласий к *nu-, коннектору-актуализатору, передающему нечто актуальное и существенное сию минуту (то есть это семантика: ’вот-здесь-сейчас’).

Необходимо еще раз подчеркнуть, что в нашей работе говорится только о тех союзах, которые восходят к партикулам и/или являются партикулами. Между тем, конечно, огромное число союзов не состоит из партикул и не восходит к ним. В этом отношении их можно рассматривать с более широкой точки зрения, как, например, это делают Фавар и Пассеро [Favart, Passerault 1999]. Они разделяют всю семантику союзов на укрупненные семантические зоны и для каждой зоны дают список входящих в нее союзов (коннекторов). Затем выявляется возникновение союзов – по группам и зонам – в детской речи: сначала устной, а затем устной и письменной.

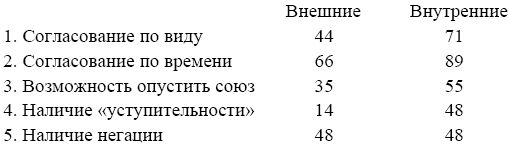

Возможно и совсем иное расчленение союзов (коннекторов): деление их на внутренние и внешние. То есть на те, которые соединяют члены одного предложения, и на те, которые соединяют сами эти предложения. Подобное разделение было сделано нами с И. Фужерон [Николаева 2004], союзы при этом назывались внешними и внутренними. Представим хотя бы часть полученных в этом плане результатов. Это:

• Отношение в тексте числа внешних союзов к внутренним.

• Возможность опустить союз без значительного ущерба для смысла.

• Наличие негации (явной или имплицитной) в соединяемых предложениях.

• Согласование соединяемых предложений по виду.

• Согласование соединяемых предложений по времени. Материалом исследования послужил сборник рассказов русских писателей "Мои собачьи мысли" (М., 1994).

Приводим полученные результаты (в процентах):

Таким образом, можно сразу увидеть, что внешние союзы соединяют высказывания, где меньше согласования по виду, меньше согласования по времени, редко выражается уступительность. Зато внутренние союзы скрепляют высказывания, в которых и другие способы соединения выражены достаточно явно. Интересно, однако, что при различении этих двух типов связи негация практически не играет роли.

В достаточной степени "объясняющей" некоторые процессы, связанные с союзами и превращениями партикул в союзы, можно считать статью [Eroms 1996] об "эрозии" коннекторов и о выдвижении на первый план "связующих элементов" (ligateurs). Материалом исследования служил немецкий язык. Связующие элементы, по определению автора, являются "внутренними" компонентами высказывания, а коннекторы – внешними.

У ligateurs, таким образом, существуют три возможности:

1) интегрироваться во фразовую структуру;

2) занять начальную позицию;

3) занять позицию, "противостоящую" коннектору.

За исключением союза und, все позиции могут быть заняты в разнообразных комбинациях. Например, [Eroms 1996: 344]:

• Aber Fouque hat die Romantik trivialisiert.

• Fouque aber hat die Romantik trivialisiert.

• Fouque hat aber die Romantik trivialisiert.

• Fouque hat die Romantik aber trivialisiert.

Но современный язык, как пишет Эромс, усиленно развивает адверсативы. Поэтому у aber становится все больше конкурентов.

Хочется подчеркнуть мысль этого автора о том, что по мере эволюции языка возникает потребность в новых и более глубоко связывающих текст коннекторах, обеспечивая его кореферентность. Может быть, именно поэтому в славянских языках к

XVI веку партикульный "конструктор" исчерпал себя и начали возникать союзы и частицы, действительно восходящие к знаменательным словам.

Сходные мысли можно найти и в другой статье [Favart, Passerault 1999], в которой сравнивается семантическое толкование французских союзов и коннекторов и эволюция их употребления во французских текстах, с одной стороны, а также их частотность в речи современных детей, с другой. Оказывается, что у детей с годами употребление такого простого союза, как et, уменьшается.

Подобных работ о союзах можно было бы привести много, но все они, расширяясь, уводят нас от главного – эволюции исходных минимальных партикул.