Во время очной ставки между шофером и Иоганной Крайн Франц Ксавер Ратценбергер вел себя крайне заносчиво. Снова последовали обстоятельные вопросы, не мог ли один из свидетелей ошибиться в дне или часе. Нет, здесь никакой ошибки быть не могло. Он, Ратценбергер, в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля в два часа подвез доктора Крюгера к дому номер девяносто четыре на Катариненштрассе, и доктор Крюгер вместе с девицей Анной Гайдер вошли в дом. Да, но ведь Крюгер в те же два часа ночи был в постели у свидетельницы Крайн на Штейнсдорфштрассе. В ходе очной ставки шофер вдруг резко изменил тон, стал фамильярно простодушен. Все-таки барышня, видно, ошибается. Девичья память - вещь ненадежная. Он производил довольно приятное впечатление. Но упорство и непритворный гнев Иоганны Крайн, несомненно, также сильно подействовали на присяжных и на публику. Председательствующий Гартль, весьма честолюбивый господин, закрыл судебное заседание не без некоторой озабоченности, впервые испытывая опасения за исход дела.

17

Письмо из камеры 134

О показаниях Иоганны Крайн г-жа Франциска Аметсридер узнала из газет. И поняла, наконец, почему не умолкает телефон и приходят все новые и новые посетители, причем ясно, что далеко не все - ради графологических анализов.

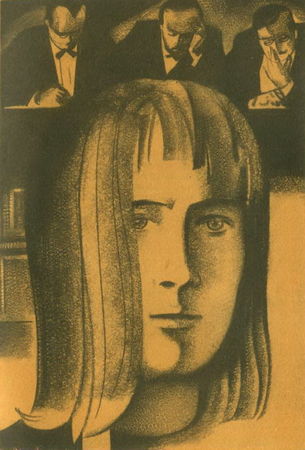

Госпожа Аметсридер всех выпроваживала и в конце концов отключила телефон и дверной звонок. И пошла к Иоганне. Она, словно танк, устремилась своим мощным дородным телом на коротких, крепких ногах в атаку на неразумную племянницу. Ясные, светлые глаза на крупном мужеподобном лице воинственно поблескивали, черные с едва намечающейся проседью волосы были подстрижены совсем коротко. Она побаивалась, что Иоганна не захочет с ней разговаривать.

Однако Иоганна впустила ее. Выжидательно, даже вполне миролюбиво смотрела она на свою круглую, исполненную решимости тетушку. Не касаясь моральной стороны дела, та постаралась втолковать Иоганне, что, во-первых, ее показания вряд ли изменят что-либо в участи Мартина Крюгера, а во-вторых, Иоганна, при тех настроениях, которые царят сейчас в городе Мюнхене, раз и навсегда подорвала материальную основу своего существования. Иоганна не стала разбирать все доводы тетушки, а лишь коротко спросила, что же, по ее мнению, следует сейчас предпринять. И тут выяснилось, что хотя у тетушки Аметсридер, как это часто бывает, есть свое определенное и твердое мнение о случившемся, но вот как быть в дальнейшем, она представляет себе крайне смутно и неопределенно. Иоганна добавила, что если тетушка испытывает неудобства от ее соседства, то пусть она откровенно скажет, когда ей, Иоганне, съехать с квартиры. Застигнутая врасплох, тетушка Аметсридер, лишь с трудом сохраняя прежний решительный тон, возразила, что хоть слово-то о происходящем она имеет право сказать? Иоганна, с потемневшими от гнева глазами, неожиданно громко и с сильным местным акцентом потребовала, чтобы тетушка оставила ее в покое, и вообще, пусть она выметается, да поживее. Г-жа Аметсридер, пробормотав, что пришлет Иоганне чай и бутерброды, удалилась, не очень удовлетворенная разговором.

Уходя, она оставила кипу писем и газет. В них Иоганну поносили самыми грязными словами. Многие писали, что ее выступление в суде нисколько не доказывает невиновности Крюгера. Что стоит такому чужаку, как он, за несколько минут перебраться от одной легко доступной особы к другой? В газетах она была запечатлена в самых разных позах, за одним исключением столь неестественных, что она подумала, уж не держалась ли она и в самом деле так театрально. Некоторые газеты выступали в ее защиту, но с обидной снисходительностью людей, "способных все понять". Большинство издевалось над ее профессией графолога, а кое-кто даже в осторожной форме высказывал предположение, что это лишь предлог для заманивания мужчин. Но и те, кто защищал ее профессиональную честность, прибегали к столь высокомерно-покровительственному тону, что их благожелательные замечания были Иоганне еще неприятнее, чем откровенно враждебные выпады. Во многих письмах угрожали "проучить ее". Эти письма были полны грязной площадной брани, иногда весьма колоритной, подчас вообще непонятной Иоганне, хотя ей и приходилось сталкиваться с обитателями заречных предместий.

Ее захлестнула новая волна бешенства, она побледнела как полотно. Резким движением смела на пол стопку газет и писем и начала топтать ногами всю эту кучу рукописного и печатного дерьма. Хоть что-то сделать! Стукнуть кого-нибудь! Залепить по физиономии одному из этих негодяев! Но приступ гнева длился недолго. Она замерла посреди комнаты, закусила верхнюю губу и стала напряженно обдумывать план действий. Главное - не терять присутствия духа. Раз уж Мартин так нелепо попался в лапы ее тупых земляков, его будет чертовски трудно вызволить.

Стряхнув с себя оцепенение, она села, машинально начала перебирать груду валявшихся на полу писем. Почерк на одном из конвертов озадачил ее. Это было письмо от Мартина Крюгера.

После заседания суда она не повидалась с Мартином. У него есть склонность к театральным сценам, которая ей не по душе. Наверняка он произнес бы нечто весьма патетическое. И вот теперь он ей написал. Она досадливо оглядела конверт - ну, о чем тут писать! Лоб прорезали три морщинки. Сердито фыркнув, она вскрыла конверт.

Он не хочет этой жертвы, писал Мартин. Рыцарские жесты, как ей известно, ему несвойственны. Но он не хочет, чтобы именно сейчас, когда он попал в беду и, очевидно, надолго, кто-то связывал с ним свою судьбу. Он просит предоставить его самому себе и милости баварской юстиции. Она может считать себя свободной.

Иоганна закусила верхнюю губу. Только этого недоставало! Может считать себя свободной! Она не позволит уговорить себя подобными глупыми фразами. Тривиальные сентенции из "Семейного журнала". Он сильно сдал за время предварительного следствия.

Она держит письмо в руках. Внезапно, под влиянием безотчетного порыва, вставляет его в небольшой аппарат, которым пользуется при своих графологических анализах. Начинает разбирать почерк, пользуясь тонкими методами, которым ее учили. Таким образом она играет с Мартином и одновременно с собой: ведь эти методы для нее всего лишь способ привести себя в состояние опьянения, когда она обретает способность живо истолковывать почерк. Иной раз она часами сидит, глядя на маленький пюпитр, но озарение так и не приходит. Иногда почерк вообще ни о чем не хочет рассказать, и тогда, признав свое бессилие она бывает вынуждена вернуть образец. Порой, напротив чей-то почерк действует на нее столь сильно, что она, словно каменной стеной, отгораживается от него трезвыми, рассудочными методами. Ей душно, она жаждет ясности; но озарение для нее почти всегда неразрывно связано с мукой. Двойственное чувство стыда и запретной радости овладевает ею, когда сквозь написанные кем-то буквы постепенно проступает характер человека, принимая все более четкие очертания, пока не наступит чувство полной слитности с ним. Вначале, когда она занималась графологией из спортивного интереса, чтобы развлечь веселую компанию, ей было любопытно смотреть на задумчивые, озадаченные лица. Позже ей нелегко было заставить себя превращать в деньги этот странный и зловещий дар. Сейчас в ней все притупилось. Она относится к своим графологическим анализам серьезно. Не говорит ничего, в чем полностью не убеждена. Но нередко умалчивает о том, что ей открылось. Часто она просто не находит нужных слов, нередко избегает говорить людям неприятные вещи.

Она сидит в затемненной комнате, уставившись в аппарат. В ярком свете лампы на нее почти осязаемо надвигаются буквы, написанные рукой Мартина. Еще немного, скоро, вот-вот, с все нарастающей четкостью проявляемой пленки возникнет перед ней образ писавшего письмо. Она уже ощущает знакомое напряжение, одухотворенность, легкость во всем теле, сухость во рту, раскрепощение всех чувств - все те признаки, которые возвещают озарение. Порывисто встает. Решительно отдергивает шторы, и в комнату врывается дневной свет. Тушит лампу, раскрывает окна, всей грудью вдыхает свежий воздух. Человек в беде, человек в тюремной камере. Человек, с которым она была в горах, на море. Человек, лукаво подмигивавший ей, когда бургомистр того провинциального города произносил длинный тост за его здоровье. Человек, с которым она была близка, который шептал ей слова ребячливые и суровые, глупые, добрые и мудрые.

Она вынимает письмо из аппарата. Быть может, Мартин Крюгер плохой человек, быть может, хороший. Так или иначе, но он ее друг. И она не хочет его испытывать. Ей и так ясно, почему она ввязалась в эту историю. Она не собирается оправдываться перед самой собой, прибегая к хитроумным доводам. Черт побери, неужели она не сумеет справиться со всей этой мерзостью? Неторопливо и спокойно она разрывает на мелкие клочки неумное письмо подсудимого Крюгера, своего друга.

Взгляд ее снова падает на груду писем и газет. Она пытается сохранить хладнокровие, но ее неудержимо захлестывает новый приступ ярости. Ее широкоскулое лицо искажается гримасой гнева. Что ж, хоть ее земляки упрямы как ослы, она их все равно переупрямит. Если б адвокат Гейер увидел сейчас, как она сидит, глядя перед собой глазами, полными решимости и гнева, он бы не отважился с твердостью сказать, кто из двух баварцев возьмет верх, министр юстиции или эта рослая девушка.

18

Прошения о помиловании

Перед министром юстиции Отто Кленком лежали два прошения о помиловании, к которым было приковано внимание широкой общественности.

На одной из магистралей баварской железной дороги сошел с рельсов скорый поезд: девятнадцать человек погибло, тридцать один получил ранения. Точную причину катастрофы установить не удалось. Кое-кто объяснял ее несоблюдением элементарных норм безопасности движения, утверждая, что верхний настил пути непригоден для новых тяжелых составов. Поскольку как раз в тот период возникли серьезные трения между Дирекцией железных дорог Германии и Правлением баварского округа, это происшествие оказалось весьма некстати для баварских сепаратистов. Решение вопроса о том, произошла ли катастрофа в результате преступного акта или халатности, имело важное значение и с точки зрения гражданско-правовой ответственности железной дороги. Если налицо преступление, то железная дорога ответственности не несла, в противном случае пострадавшие и семьи погибших вправе были требовать возмещения убытков. Железнодорожная администрация категорически отрицала свою вину и утверждала, что катастрофа - результат диверсии, о чем свидетельствуют, мол, полуотвинченные болты и ряд других подобных же фактов.

Так обстояло дело до тех пор, пока баварская жандармерия не задержала подозрительного субъекта по имени Прокоп Водичка, который, как было со всей достоверностью установлено, в момент крушения слонялся у полотна железной дороги. Этот двадцатидевятилетний чех, у себя на родине, в Чехословакии, неоднократно привлекался к суду за различные тяжкие преступления. Последние несколько недель он бродяжничал по Баварии, пробавляясь украденным с поля картофелем и другими овощами и зарабатывая иной раз несколько пфеннигов в придорожных кабачках игрой на гармонике и танцами; этот неуклюжий малый с бледным и всегда потным лицом, не загоравшим даже под лучами солнца, был страстным музыкантом и плясуном, которого охотно слушали в кабачках шоферы и кельнерши. И вот однажды он высказался в большевистском духе, пригрозив задать перцу этим "большеголовым", устроить им такой концерт, что о нем заговорят все газеты. Было также доказано, что за час до крушения его видели вблизи места катастрофы. К тому же при нем были найдены подозрительные инструменты, которыми при случае вполне можно ослабить болты и расшатать шпалы, что, очевидно, и вызвало катастрофу. Возбуждал подозрение и тот факт, что после крушения Водичка мгновенно покинул место происшествия.

Так или иначе, но баварский суд, перед которым он предстал, признал его на основании косвенных улик виновным в катастрофе и приговорил к десяти годам тюремного заключения. Администрация баварских железных дорог избавилась от нападок северогерманских критиканов, а ее касса - от неприятных обязательств.

Но тут чешский бродяга нашел себе горячего заступника - разумеется, из окружения доктора Гейера, - в лице некоего адвоката Лёвенмауля, вступившего в поединок с баварской юстицией. Сомнения в виновности Водички, как объяснил суду, а затем и на страницах оппозиционных газет адвокат Лёвенмауль, возникли у него прежде всего по соображениям психологического порядка: ведь сначала этот увалень Водичка решил, что его задержали за какие-то другие преступления. Когда же его обвинили в совершении диверсии на железной дороге, он в первый момент просто опешил, а затем громко, от души, расхохотался, приняв это за удачную шутку. Он был очень мало похож на фанатика, приносящего себя в жертву идее, да и какую выгоду сулили ему подобного рода действия? И впоследствии, доказывая свою непричастность к железнодорожной катастрофе, он приводил именно эти вполне разумные доводы. И вообще ему было невдомек, как это его могли заподозрить в таком злодействе, а что он как раз перед самым крушением слонялся вблизи железной дороги, - чистейшая случайность. Грозиться он, правда, грозился, но кто в его положении не наболтал бы лишнего? Судя по его щекастому лицу, он был человек неглупый, скорее злой, чем добрый, и в то же время безвольный; во всяком случае отнюдь не из породы людей, готовых во имя принципа совершить преступление. Он неутомимо втолковывал это всем и каждому, уверенный, что, вняв его убедительным аргументам, власти в конце концов освободят его. Но когда Водичка случайно узнал из газет, как сильно администрация заинтересована в том, чтобы представить несчастье не следствием халатности железнодорожных властей, а результатом диверсии, он с фатализмом, совершенно потрясшим адвоката Лёвенмауля, отказался от всякой попытки оправдаться. Если целая страна с шестимиллионным населением, - объяснил этот апатичный человек адвокату, - решила любой ценой заклеймить его как преступника, то он не так глуп, чтобы в одиночку затевать борьбу с шестью миллионами. И с этого момента он ограничивался тем, что не без ехидства, но довольно вяло издевался над баварской юстицией. Такое поведение подсудимого как раз и убедило адвоката в том, что бродяга Водичка не виновен в крушении на железной дороге.

Не добившись успеха в суде, адвокат Лёвенмауль умно и настойчиво, не прибегая, однако, к резким выпадам, продолжал борьбу за своего подзащитного в печати. И вот теперь обстоятельное, тщательно мотивированное адвокатом прошение о помиловании заключенного Прокопа Водички лежало перед доктором Кленком. Хотя Кленк и был человеком вспыльчивым, с ним можно было договориться: тупое упорство он проявлял лишь, когда задевали его личные интересы либо интересы его родной Баварии. Последние в данном случае были надежно защищены юридически обоснованным приговором, тем более что Водичка воспротивился подаче Лёвенмаулем кассационной жалобы. По правде говоря, адвокат весьма рассчитывал на то, что министру Кленку, по складу его характера, должен был понравиться наглый, ленивый и неглупый малый, и потому он, Лёвенмауль, подавая прошение, очень надеялся на успех.

Вопрос престижа на этот раз мало беспокоил Кленка. В случае помилования оппозиционная печать, конечно же, станет разглагольствовать о том, что, мол, особенной уверенности в виновности Прокопа Водички не было с самого начала и что дело так и осталось нераскрытым. Но все это ерунда, пустая брехня. История с крушением поезда снята с повестки дня, с ней, благодаря законному, вступившему в силу приговору, покончено раз и навсегда. Сам Водичка как таковой его мало интересовал. Как отметил поддержавший прошение опытный и вдумчивый референт, единственным реальным последствием помилования была бы выдача Водички властям Чехословакии, и тогда уже ей, а не Баварии пришлось бы позаботиться об этом бродяге.

Читая строки прошения, министр Кленк внезапно отвлекся мыслями в сторону: перед ним возникли проницательные голубые глаза доктора Гейера за толстыми стеклами очков, узкие, нервные руки этого человека, не имевшего никакого отношения к делу Водички. Однако же ловко эта скотина Гейер приурочил выступление свидетельницы Крайн к самому концу процесса. Тонко задумано! Кленку хитрость Гейера даже понравилась, тем более что на исход процесса она все равно не повлияет.

Сделав над собой усилие, Кленк снова занялся прошением. "Единственным реальным последствием помилования была бы…" Все-таки этот Гейер на редкость противный тип! "Если принять во внимание, что имеются лишь косвенные улики". На его месте Флаухер отклонил бы прошение. С Лёвенмаулем можно найти общий язык. А Гейер, когда прочтет о помиловании, скорчит кислую мину.

Своим крупным почерком, наискось через всю последнюю страницу отпечатанного на машинке прошения, Кленк не торопясь вывел красным карандашом: "Отклонить. К."

Теперь этот Гейер уже не скорчит кислую мину.

Зазвонил телефон. Звонили по какому-то пустяковому вопросу. Отделываясь краткими, ничего не значащими фразами, министр Кленк старается припомнить лицо Прокопа Водички. Бледная щекастая физиономия с хитрыми глазками. Пожалуй, даже симпатичная. Значит, он так и останется в тюрьме, будет и дальше плести соломенные циновки, шнырять хитрыми глазками по углам? Попытается бежать? Нет, он не так глуп и благоразумно дождется конца срока.

Голос в телефоне умолк. Министр Кленк положил трубку. А ведь этот арестант Водичка и в самом деле не так уж антипатичен. В сравнении с омерзительным Гейером, с его вечно мигающими глазками и обтянутым тонкой кожей лицом, тот просто симпатичный малый. Толстым красным карандашом Кленк старательно зачеркивает слово "Отклонить. К." и еще более крупными буквами, твердо и четко выводит рядом "Удовлетворить. К.".

Второе прошение подал адвокат истопника Антона Горнауэра. Этот истопник работал на "Капуцинербрауэрей", - одной из самых старых и крупных пивоварен, принесших Мюнхену мировую славу. В будни он работал восемь часов, в воскресенье - двенадцать. Исправно топил свой котел, следил за уровнем воды и давлением пара, подбрасывал уголь. Так он и трудился - восемь часов в будни, двенадцать в воскресенье. Дважды в день поворачивал рычаг, и тогда пар, доведенный до температуры сто тридцать градусов, устремлялся в трубу, затем в люк, по пути унося с собой все, что засоряло котел. Так всегда очищали котел.

Но однажды в воскресенье, когда истопник, как всегда, повернул рычаг, он услышал отчаянный вопль. В котельную вбежали люди. "Перекрой! Перекрой пар!!!" Истопник Горнауэр перекрыл пар и выскочил во двор. Из люка вытащили рабочего. Ему было велено прочистить люк. Не успел он спуститься вниз на несколько ступенек, как его обдало волной раскаленного пара. Бедняга умер на глазах истопника. Он оставил жену и четырех детей.