– О, да, разумеется! – ответил Петрюс. – Ведь человек не может быть ни совершенно счастлив, ни совсем уже несчастлив. Ведь и в каждой тени есть проблески света, как в порывах ветра Рейсдаля и в бурях Жозефа Верне. Да, и у этого человека, как и у всех смертных, есть свои тайные радости. И можете вы угадать, в чем они состоят? Нет и тысячу раз нет. Но я скажу вам это. Невыразимое наслаждение этого человека, о котором он тайно мечтает в продолжение целых трехсот шестидесяти черных дней, состоит в том, чтобы надеть в масленичный вторник накладной нос. Пользуясь правами обычая, он идет по своему кварталу с уверенностью, что его никто не узнает, и оскорбляет злых соседей, которые оскорбляли его самого. Он верит в свою неузнаваемость особенно смело с тех пор, как наткнулся в прошлом году на свою жену, которая ехала в карете с любовником. Они видели его, но не поспешили даже опустить штору. Этот человек не уступит своих вторников за двадцать тысяч, – в эти дни он царь Парижа, который ходит по своему городу инкогнито, и сегодня вечером, когда он вернется домой, а жена станет расспрашивать его, как он про вел день, он ничего ей не скажет, а только взглянет на нее с состраданием, думая о тех удовольствиях, которые он испытывал в течение шести или семи часов. Итак, уважайте этого человека, – продолжал Петрюс, – уважайте его и завидуйте ему, потому что он веселится и забавляется, тогда как вы даже в дни общего веселья похожи: Людовик – на доктора, который только что отравил Веселость, а ты, Жан Робер, на могильщика, который только что отвез ее на кладбище Пер-Лашез.

– Если ты так ему завидуешь, так за чем же дело стало, – заведи себе тоже фальшивый нос, – предложил Людовик. – Ты ведь можешь точно так же, как и он, интриговать прохожих и уверять всех соседей по кварталу, что их жены обманывают.

– Не подбивай меня на это, Людовик.

– Не уговаривай безумного проявлять свое безумие, – сказал Жан Робер.

– Говорят, что безумие – мать разума, – наставительно произнес Петрюс, – а это доказывается тем, что человек, бывший безумцем в молодости, становится мудрецом в старости, и, наоборот, люди, благоразумные в молодости, становятся безумцами в старости. Так что имейте в виду, что ожидает вас обоих. Вы стоите, сами того не подозревая, на пути к разврату, к которому поведет вас ваша теперешняя мудрость. Не так поступали отцы наши – в молодости они были молоды и стары в летах преклонных. Они не считали недостойным себя справлять все праздники вообще, а масленичный втор ник в особенности. Но вы, двадцатипятилетние старцы, разыгрывающие Манфредов и Вертеров, вы презираете невинные удовольствия предков. В дни карнавала вы не пойдете на улицу! Напротив, вы бежите, запираетесь у меня, который – черт возьми! – еще скучнее, мрачнее и кислее вас самих!

– Браво, Петрюс! – вскричал Людовик. – Клянусь честью, ты переубедил меня, и в доказательство этого и я намерен сделать тебе другое предложение.

– А именно?

– Оденемся все трое в эти костюмы шутов и пойдем в таком одеянии шататься по самым скверным местам Парижа.

– Согласен! – сказал Петрюс. – Мне необходимо развлечься. А ты, Жан Робер, с нами?

– Невозможно! Я обедаю на улице Сент-Аполен, а вечер должен провести в одном семейном доме. Следовательно, прошу меня уволить.

– Хорошо, но с одним условием.

– С каким это?

– Только сделай милость, не отказывайся и не ломайся.

– Даю слово вести себя, как в играх, – сделаю все, что мне придется делать.

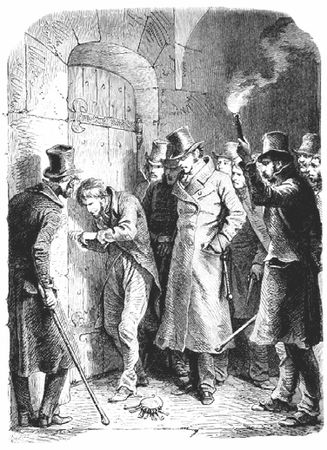

– Видите ли, мне очень интересно знать, ошибся ли Петрюс относительно человека с фальшивым носом. Ты должен подойти к нему и спросить: "Как вас зовут? Кто вы? Чего вы ищете?" А мы станем ждать тебя здесь.

– Хорошо, – сказал Жан Робер.

Он взял шляпу и вышел. Минут десять спустя он вернулся.

– Ловко я попался, нечего сказать! – вскричал он.

– А что? Он тебе ничего не ответил?

– Напротив! Он сказал мне, что зовут его Жибасье, что он бежал с каторги и что теперь ожидает одного господина, который должен ему дать тысячу экю за одно дельце, которое он устроил сегодня ночью.

Все трое громко расхохотались.

– Ну, вот видишь, – сказал Людовик Петрюсу, – это совсем не то, что ты говоришь.

– Это из чего ты заключаешь?

– У буржуа не хватило бы остроумия на такой ответ.

Они оделись и вышли на улицу, расхваливая находчивость человека с фальшивым носом.

Результатом этого предложения Петрюса и были все приключения, составляющие начало нашего рассказа.

XV. Ван Дейк с улицы Уэст

Кроме поразительной красоты и изящества, наружность Петрюса имела еще одну особенность, которая сразу делала его человеком, заметным в толпе. Особенность эту составляло чрезвычайное сходство с Ван Дейком… При взгляде на него невольно приходил в голову вопрос, какова женщина, перед которой преклонится этот баловень природы, а в воображении возникал прелестный образ маркизы Бриньольской, прославленной столькими портретами работы гениального фламандца.

Но Петрюс довольно долго сохранял свободу своего сердца, которое имело право быть требовательным в выборе своего божества. Один случай, однако, неожиданно решил это дело.

Однажды, возвращаясь домой по довольно пустынной улице Уэст, на которой была и его мастерская, Петрюс увидел, что перед дверью дома, в котором он жил, остановилась роскошная карета. Она пронеслась мимо него с быстротою вихря, но гербы на ее дверцах были сделаны так четко и ярко и таких размеров, что он все-таки успел рассмотреть их. То была голова мавра в настоящую величину, над нею княжеская корона и девиз: "Adsit fortior!" (Пусть явится кто-нибудь более храбрый).

Когда карета остановилась, сидевший на козлах лакей в синей с серебром ливрее соскочил на землю, от крыл дверцу, и из нее вышла молодая женщина поразительно изящной и аристократичной наружности.

Вслед за нею, тяжело опираясь на руку лакея, появилась старуха лет шести-десяти.

Девушка остановилась, закинула голову назад и, по-видимому, не найдя того, чего искала, обернулась к кучеру и спросила:

– Уверены ли вы, что это № 92?

– Точно так, ваше сиятельство, – ответил тот.

Дом Петрюса был под № 92.

Увидев, что дамы вошли, художник перешел улицу и, входя в дом, слышал, как младшая из них спрашивала у привратницы:

– Здесь живет мосье Петрюс Гербель?

Гербель была фамилия Петрюса.

Консьержка была буквально ослеплена великолепием обеих дам и роскошью мехов, в которые они были за кутаны.

– Точно так, сударыня, – ответила она, почтительно приседая, – только теперь их дома нет.

– В какое же время можно его застать? – продол жала девушка.

– Утром-с, часов до двенадцати, а то и до часу, – сказала консьержка. – Да, впрочем, вот они и сами, – прибавила она, увидев художника, который был на целую голову выше обеих посетительниц.

Они обернулись, а Петрюс снял шляпу и почтительно раскланялся.

– Вы господин Петрюс Гербель? – спросила старшая довольно дерзко.

– Я, – холодно ответил художник.

– Мы хотим заказать портрет, – продолжала старуха тем же тоном, – возьметесь вы его сделать?

– Это мое ремесло, сударыня, – ответил Петрюс чрезвычайно вежливо, но еще холоднее прежнего.

– Хорошо. Так когда же вы думаете начать? Долго это будет? Много сеансов вам нужно? Говорите скорее: мы совсем замерзли.

Молодая девушка, которая все время не говорила ни слова, заметила резкость тона старухи и сдержанность Петрюса. Она подошла к нему и спросила:

– Скажите, пожалуйста, портрет, который был на последней выставке под № 309, вашей работы?

– Да, моей, сударыня, – ответил Петрюс, смущаясь и от ее красоты, и от мягкости голоса, которым был задан вопрос.

– Если не ошибаюсь, то был ваш собственный портрет? – продолжала она.

– Совершенно верно, – сказал художник, краснея.

– Мне хотелось бы иметь мой портрет в таком же роде: мне чрезвычайно понравились в нем сочетания цветов. У меня уже есть около десяти моих портретов. Их делали по заказу мамы или тети, но я недовольна ни одним из них. Не согласитесь ли вы попробовать угодить такой капризной особе, как я? – прибавила она улыбаясь.

– Постараюсь и даже сочту это для себя за великую честь.

– За честь? – вмешалась старуха. – Почему же это может составить для вас честь?

– Потому, что портрет особы такой красоты и такого положения, как мадемуазель Ламот Гудан, достоин сделать только знаменитый художник.

– Ах, так вы знаете, кто мы? – проворчала старуха.

– По крайней мере, знаю фамилию мадемуазель, – ответил Петрюс.

– Я ведь уже сказала вам, что я капризна и требовательна, но забыла прибавить, что я, кроме того, еще и любопытна.

Петрюс поклонился с видом человека, вполне готового удовлетворить это любопытство.

– Скажите, как вы узнали, кто я такая? – продол жала девушка.

– По дверцам вашей кареты.

– Ах, по нашему гербу? Разве вы знаток геральдики?

– Ведь мне приходится иметь с нею дело почти ежедневно. А какой же исторический живописец может не знать, что после взятия Константинополя и вплоть до Берг-оп-Зоома Ламот Гуданы были на всех полях битв и нигде не нашли того, кого вызывают своим девизом.

Этот так прямо высказанный дифирамб ее красоте и происхождению заставил девушку вспыхнуть.

Тщеславие старухи было тоже польщено, и она взглянула на художника весьма милостиво.

– В таком случае, – сказала она с любезностью, которой почти нельзя было ожидать при ее высокомерии, – теперь нам остается только назначить час и дать вам наш адрес.

– Час соблаговолите избрать сами, – ответил Петрюс с той вежливостью и предупредительностью, к какой его обязывала перемена в ее тоне, – а что касается адреса княжны Ламот Гудан, то каждый знает, что ее дворец стоит на улице Плюме напротив отеля Монтморен и рядом с отелем графа Абриаля.

– Хорошо, значит, завтра в двенадцать часов, – проговорила девушка и снова покраснела.

– Завтра в двенадцать часов я буду к вашим услугам, – ответил Петрюс с низким поклоном.

Дамы уселись в карету и уехали, а Петрюс пошел в мастерскую.

От природы он был человек безукоризненно честный, но это нисколько не помешало ему солгать девице Ламот Гудан самым наглым образом.

Он сказал, что никто не может не знать адрес дворца Ламот Гуданов, а, между тем, сам совершенно не знал этого всего два месяца тому назад.

Мало кто из парижан, за исключением обитателей предместий Сен-Жака и Сен-Жермена, знает ту часть бульвара, которая идет от Гренельской заставы до вокзала и, таким образом, тянется по левому берегу Сены к югу. Это пространство засажено четырьмя рядами деревьев и устлано дерном, и для человека, желающего предаться одиноким размышлениям или вдвоем побродить по тенистым аллеям, оно представляет самый подходящий уголок.

Некоторые женщины, не любящие показываться на публичных гуляньях и выходящие из своего затворни чества только в церковь, были прельщены этим уединением и приходили сюда летними вечерами подышать чистым воздухом, и перед юношами, забирающимися сюда с книгами, как бесплотные тени, проносились пре лестные фигуры знатных обитательниц Сен-Жермена.

К числу этих женщин, и притом к прелестнейшим из них, принадлежала та самая девушка, которую мы уже два раза встречали в течение этого рассказа: в первый раз у постели Кармелиты, во второй – в доме, где жил Петрюс, а именно девица Регина де Ламот Гудан, дочь маршала Бернара Ламота Гудана.

Петрюс увидел ее в первый раз за шесть месяцев перед ее приездом к нему с заказом. Это было в один из пре красных летних вечеров.

Петрюс одиноко брел по дороге, усаженной четырьмя рядами деревьев, и, глядя на горизонт в стороне бульвара Инвалидов, любовался красками солнечного заката. Вдруг в конце аллеи появились две верховые фигуры, несшиеся, очевидно, наперегонки.

Петрюс посторонился, чтобы пропустить их; но как быстро ни пронеслись они мимо него, он все-таки успел рассмотреть их лица.

Девушка, созданная по образу Дианы-охотницы, была одета в амазонку цвета небеленого полотна. На голове у нее была серая шляпа, сзади которой развевалась зеленая вуаль. Во всей фигуре было нечто, напоминающее прекрасную Диану Вернон, созданную для всеобщего восторга воображением Вальтера Скотта, и чудную Эдмею, которую так неподражаемо изобразила Жорж Санд.

Гордая поза, в которой она сидела на своем резвом черном коне, и властная энергия, с которой она им управляла, с первого взгляда обнаруживали в ней искусную наездницу, а разговор, который она поддерживала со своим кавалером, несмотря на бешеный галоп, доказывал, что она и смела, и способна на большое самообладание.

Спутником ее был старик лет шестидесяти или шести десяти пяти, плотный, величавый, одетый в верховой костюм из зеленого сукна, в белые лосины и глянцевитые французские сапоги. На голове у него была большая черная войлочная шляпа, из-под которой развевались волосы, напоминающие своей стрижкой моду времен Дирек тории. Даже и не глядя на несколько разноцветных лен точек в петлицах его казакина, можно было с первого взгляда догадаться, к какому классу общества он принадлежал. Густые брови, жесткие усы, спускавшиеся ниже подбородка, и несколько резкое выражение лица обличали привычку повелевать, в нем сразу можно было при знать одно из тогдашних военных светил.

Они пронеслись мимо Петрюса, как легкое видение, и если бы через полчаса не возвратились снова, он мог бы остаться в уверенности, что видел призрак прекрасной средневековой владелицы замка, которая спешила об ратно в склеп своих предков в сопровождении отца или какого-нибудь престарелого паладина.

Петрюс вернулся домой и сел за работу; но работа – женщина ревнивая и не допускает человека до себя, если он подходит к ней с челом, еще пылающим от лобзаний соперницы.

На этот раз соперницей работы являлась встреча Петрюса с незнакомкой амазонкой, его мечты о ней.

Напрасно брался он за палитру, напрасно, стоя перед мольбертом, заставлял себя водить кистью по полотну, – образ прекрасной амазонки стоял перед ним неизменно, туманил мозг, застилал глаза, опускал руку.

Почти целый час продолжалась эта борьба с прекрасным видением, но наконец, он пересилил себя и принялся работать. Можно было подумать, что он победил, но, в сущности, он остался побежденным.

На полотне, перед которым он стоял, был изображен раненый, распростертый на песке рыцарь-крестоносец. Над ним сострадательно склонилась арабская красавица. Поодаль – группа черных невольников, которые, видимо, удивлены тем, что она, вместо того, чтобы злорадно добить неверного пса, приподняла его голову и послала раба за водой. Фигура рабыни со шлемом рыцаря в руке виднеется на втором плане у фонтана, осененного тремя пальмами.

Эта картина показалась Петрюсу аллегорией его жизни. Ведь и сам он был тоже рыцарем, раненным в тяжкой житейской борьбе, а каждый художник – своего рода крестоносец, совершающий тяжкий поход в Иерусалим искусства. А эта незнакомая амазонка, только что встреченная им, – разве не была она похожа на прекрасную фею, которую зовут Надеждой и которая появляется из своего водяного грота каждый раз, как труд превышает силы человека, и брызгает с концов своих чудных пальцев и вьющихся волос, как Венера – Афродита, животворной росой на чело утомленного путника.

Это уподобление показалось ему до того живым и верным, что он схватил нож и в несколько мгновений уничтожил головы девушки и крестоносца, а вместо них нарисовал себя и амазонку.

После этого он не видел прекрасную амазонку целых четыре месяца и даже не искал встречи с нею. Но тот случай, который свел с нею в мае, устроил так, что он встретил ее в январе в одно пасмурное, снежное утро.

Она ехала в закрытой коляске и была одета во все черное. Возле нее сидела какая-то старуха и, по-видимому, спала.

Карета направилась с бульвара Инвалидов в аллею Обсерватории, затем возвратилась обратно и несколько раз проехала таким образом туда и назад.

Наконец на углу бульвара Инвалидов и улицы Плюмэ она исчезла окончательно.

Петрюс понял, что предмет его мечтаний живет именно там.

В одно утро он закутался в большой плащ и стал под воротами одного из домов улицы Плюмэ, чтобы дождаться возвращения знакомого экипажа, который только что пронесся мимо него.

Около часу пополудни карета остановилась перед тем самым отелем, расположение которого Петрюс описывал в предыдущей главе с такой точностью.

Следовательно, говоря, что адрес Ламот Гуданов известен всем и каждому, современный Ван Дейк солгал самым наглым образом, потому что не прошло еще месяца с тех пор, как сам он даже не подозревал о существовании этого отеля.

Едва ли стоит говорить о той радости, которую до ставило молодому художнику посещение феи. Он давно уже был от нее в безумном восторге, но она все казалась ему чем-то неземным, неосязаемым. Теперь он знал ее, говорил с нею, ему предстояло провести в ее обществе много часов.

Не подлежит сомнению, что, будь старуха, приезжавшая с нею, слепа и глуха, Петрюс слетал бы в мастерскую и принес бы молодой княгине целые десятки уже совершенно готовых или еще неоконченных портретов, потому что уже целые шесть месяцев все женские фигуры на его картинах поражали сходством с красавицей Региной де Ламот Гудан.

Часть V

I. Старая, но вечно новая история

Петрюс по возвращении в свою мастерскую посмотрел сперва с радостью, потом с досадой на натянутые холсты, на одном из которых он недавно окончил портрет дочери маршала Ламот Гудана. После осмотра, продолжавшегося минут десять, он показался ему так плох в сравнении с оригиналом, что он готов был уничтожить его. К счастью, появление Жана Робера помешало ему привести это намерение в исполнение.

Жан Робер был слишком хороший наблюдатель, чтобы не заметить, что в жизни его друга произошло нечто новое, необычайное. Но он был человек скромный, не любивший напрашиваться на откровенность, и, чувствуя себя лишним, хотел тотчас же удалиться.

Молодые люди, по крайней мере благовоспитанные, редко говорят между собой о своей любви: любящее сердце предпочитает тайну и даже самого близкого друга неохотно вводит в свои укромные углы.

И Жан Робер под предлогом какой-то вымышленной необходимости простился и вышел, оставив друга размышлять в одиночестве над его душевным состоянием. Каково было это состояние, Жан Робер не знал, но что ему было до того: он угадал по улыбке, глазам, по молчаливой рассеянности, что оно у его друга было хорошее.

Петрюс, оставшись в мастерской, провел один из тех дней, воспоминание о которых вызывает даже в преклонные годы радостный трепет.

С этого дня сон, ласкающий всякое юное сердце, особенно сердца натур художественных, – любовь женщины, одаренной красотой, величием и молодостью, – этот сон осуществился для него.

Вечером он сел за фортепиано. Петрюс, как и все художники, обожал музыку. Рука его не могла раскрыть на полотне всех оттенков душевных волнений. Только музыка, с ее чарующими звуками, могла ответить на страстный зов души молодого человека.

Было уже поздно, когда он решился лечь и заснул.