Один плотный низенький крепыш приближается к пленным с маргариткой в зубах, он улыбается им во весь рот. Мулю, Андре и Марсьяль улыбаются ему в ответ. Немец и французы некоторое время, улыбаясь, глазеют друг на друга, и вдруг Мулю обращается к нему: "Cigaretten. Bitte schоn Cigaretten". Солдат колеблется и поворачивается к насыпи; там торчат зады трех его наклонившихся товарищей; он поспешно роется в кармане и бросает пачку сигарет в вагон; Брюне слышит за спиной быструю возню, некурящий Рамелль вскакивает и, осклабясь, кричит: "Danke schon!" Маленький крепыш жестом призывает его замолчать. Мулю просит Шнейдера: "Спроси у него, куда мы едем". Шнейдер говорит с солдатом по-немецки, тот, улыбаясь, что-то отвечает; немцы перестали рвать цветы и приближаются, каждый держит букет в левой руке цветами вниз; это сержант и два солдата, у них развеселый вид, смеясь, они вмешиваются в разговор. "Что они говорят?" - спрашивает Мулю, тоже улыбаясь. - "Подожди немного, - нетерпеливо останавливает его Шнейдер. - Дай мне понять". Солдаты о чем-то шутят и неторопливо возвращаются к багажному вагону, сержант останавливается помочиться у оси вагона, расставив ноги, он расстегивает ширинку, бросает взгляд на своих товарищей, и пока те стоят к нему спиной, бросает в вагон пачку сигарет. "Ха! - восклицает Марсьяль со счастливым хрипом. - Не такие уж они подлецы". - "Это потому, что нас освобождают, - говорит Жюрассьен, - они хотят оставить о себе добрую память". - "Может, и так, - мечтательно отзывается Марсьяль. - Но на самом деле то, что они делают, просто пропаганда". - "Что они сказали?" - снова спрашивает Мулю. Шнейдер не отвечает, у него странный вид. "Так что они сказали?" - повторяет Андре. Шнейдер с трудом глотает слюну и говорит: "Они из Ганновера, воевали в Бельгии". - "Они сказали, куда мы едем?" Шнейдер разводит руками, виновато улыбается и говорит: "В Трев". - "Трев… - говорит Мулю. - Где это?" - "В Палатинате", - отвечает Шнейдер. Наступает неопределенное молчание, потом Мулю говорит: "Трев у фрицев? Они тебя разыграли".

Шнейдер молчит. Мулю со спокойной уверенностью говорит: "К фрицам не едут через Бар-ле-Дюк". Шнейдер не отвечает, Андре небрежно спрашивает: "Так они пошутили или как?" - "Ты прекрасно видел, что они шутили, - говорит Люсьен. - Они смеялись". - "Они не шутили, когда мне так ответили", - неохотно возражает Шнейдер. - "Ты не слышал, что сказал Мулю? - гневно спрашивает Марсьяль. - Если едут к фрицам, то не проезжают через Бар-ле-Дюк. Кто ж так едет?" - "Мы и не едем через Бар-ле-Дюк, - говорит Шнейдер, - мы берем направо". Мулю начинает смеяться: "Ну, нет! Как-нибудь я знаю эту дорогу получше тебя. Направо Верден и Седан. Если все время ехать направо, можно попасть в Бельгию, но только не в Германию!" Он оборачивается к остальным с успокаивающим видом: "Я же вам сказал, что ездил по этим местам каждую неделю. Иногда дважды в неделю. Иногда дважды в неделю!" - добавляет он убежденно. - "Конечно, - говорят вокруг. - Конечно, он не может ошибиться". - "Мы едем через Люксембург", - поясняет Шнейдер. Он говорит через силу, у Брюне создается впечатление, что он хочет, наконец, втолковать им правду, он бледен и ни на кого не глядит. Андре подходит вплотную к Шнейдеру и кричит ему прямо в лицо: "Но почему они сделали этот объезд? Почему?" Сзади кричат: "Почему? Почему? Ведь это глупо! Почему? Тогда нужно было просто ехать через Люневилль". Шнейдер краснеет, он оборачивается к возбужденным товарищам: "Я ничего об этом не знаю! Я ничего об этом не знаю! Ничего! - гневно кричит он. - Возможно, пути повреждены, или другие линии забиты немецкими эшелонами, не заставляйте меня говорить больше того, что я знаю, и думайте, что хотите". Чей-то пронзительный голос перекрывает все остальные: "Не стоит волноваться, ребята, скоро все узнаем". И все повторяют: "Это правда, поживем - увидим, не стоит зазря портить себе кровь". Шнейдер садится; из предпоследнего вагона показывается кучерявая голова, молодой голос окликает их: "Эй! Ребята! Вам сказали, куда мы едем?" - "Что он говорит?" - "Он спрашивает, куда мы едем".

В вагоне хохочут: "Вовремя он всполошился, у него нюх, самое время об этом спрашивать". Мулю наклоняется, приставив рупором руки ко рту, и кричит: "В мою задницу!" Голова исчезает. Все смеются, потом смех утихает; Жюрассьен говорит: "Сыграем, ребятки? Все лучше, чем гадать на кофейной гуще". - "Давай", - отвечают ему. Пленные садятся по-турецки вокруг свернутой вчетверо шинели, Жюрассьен собрал карты, он сдает. Рамелль молча грызет ногти; губная гармошка играет вальс; стоящий у внутренней стенки пленный задумчиво курит немецкую сигарету.

Он отрешенно говорит: "Приятно курнуть". Шнейдер поворачивается к Брюне и виновато сознается: "Я не мог им соврать". Брюне, не отвечая, пожимает плечами, Шнейдер повторяет: "Нет, я не мог". - "Это ничего не дало бы, - отвечает Брюне, - так или иначе, они сами об этом скоро узнают". Он отдает себе отчет, что откликается слишком вяло; он злится на Шнейдера из-за остальных. Шнейдер со странным видом смотрит на него и говорит: "Жалко, что ты не знаешь немецкого". - "Почему?" - удивляется Брюне. - "Потому что ты рад был бы сообщить им сам". - "Ошибаешься", - устало отвечает Брюне. - "Ты ведь так желал этого отъезда в Германию", - напоминает Шнейдер. - "Что ж, это правда, - признает Брюне, - я его желал". Наборщик снова начинает дрожать, Брюне обнимает его за плечи и неуклюже прижимает к себе. Кивком головы он показывает на него Шнейдеру и говорит: "Замолчи". Шнейдер смотрит на Брюне, удивленно улыбаясь; он как будто хочет сказать: "С каких это пор ты стараешься щадить людей?" Брюне отворачивается, но снова видит молодое алчущее лицо наборщика. Тот смотрит на него, губы его шевелятся, на его помрачневшем лице таращатся большие ласковые глаза. Брюне собирается ему сказать: "Вот видишь, разве я ошибся?" Но ничего не говорит, а только, насвистывая, смотрит на свои свесившиеся над неподвижными рельсами ноги; солнце заходит, стало прохладней; мальчишка погоняет коров палкой, они сначала бегут, но потом успокаиваются и величественно удаляются по дороге; мальчик возвращается домой, коровы возвращаются в стойло: какое страдание.

Очень далеко над полем кружат черные птицы: еще не все мертвые похоронены. Брюне больше не знает, его ли это тревога или тревога других; он оборачивается и внимательно смотрит на пленных: серые и рассеянные лица почти спокойны, он узнает отрешенный вид толпы, готовой заполыхать яростью. Он думает: "Хорошо. Очень хорошо". Однако особой радости он не испытывает. Поезд трогается, но через несколько минут опять останавливается. Высунувшись из вагона, Мулю изучает горизонт и говорит: "Стрелки в ста метрах". - "Ты что, не понимаешь, - говорит Гассу, - они оставят нас здесь до завтра?" - "Настроение к тому времени будет еще похлеще!" - замечает Андре. Брюне всей своей сутью чувствует тягостную неподвижность вагона. Кто-то говорит: "Это уже психическая война начинается". Сухой треск пробегает по вагону, это чей-то смех. Но он тут же угасает; Брюне слышит невозмутимый голос Жюрассьена: "Козырь и козырь!", он чувствует толчок, оборачивается: рука Жюрассьена, держащая червонный туз, застыла в воздухе, поезд пошел снова; Мулю поджидает. Вскоре эшелон понемногу набирает скорость, затем два рельса вылетают из-под колес, две параллельные молнии, которые сейчас затеряются слева среди полей. "Сволочи! - кричит Мулю. - Сволочи! Сволочи!" Люди молчат: они все поняли; Жюрассьен роняет туза на шинель и разглаживает складку; поезд лихо катит с небольшой равномерной одышкой под заходящим солнцем, лицо Шнейдера краснеет, становится зябко. Брюне смотрит на наборщика и резко хватает его за плечи: "Не делай глупостей, понял? Не делай глупостей, паренек!" Щуплое тело корчится под его пальцами, он их сжимает сильнее, тело расслабляется, Брюне думает: "Я его буду держать до ночи". На ночь фрицы запирают вагон, а к утру он успокоится. Поезд идет под сиреневым небом в абсолютной тишине; сейчас они уже знают, знают во всех вагонах. Наборщик забылся, как женщина, на плече Брюне. Брюне думает: "Имею ли я право мешать ему спрыгнуть?" Но он не перестает сжимать плечи наборщика. Смех за его спиной, голос: "А моя-то еще хотела ребенка! Нужно ей написать, чтоб на нее влез сосед". Общий смех. Брюне думает: "Они смеются с горя". Смех заполнил вагон, гнев возрастает; насмешливый голос повторяет: "Какими же мы были идиотами! Какими идиотами!" Картофельное поле, сталелитейные заводы, шахты, каторжные работы: по какому праву?

А по какому праву он его удерживает? "Какими же мы были идиотами!" - повторяет кто-то. Гнев переходит от одного к другому, нагнетается. Брюне чувствует, как под его пальцами покачиваются худые плечи, перекатываются мягкие мышцы, он думает: "Он не сможет этого перенести". По какому праву он его держит? Тем не менее, он сжимает его еще сильнее, наборщик говорит: "Ты мне делаешь больно!" Брюне не ослабляет хватки: это жизнь коммуниста, пока он жив, она принадлежит нам. Он смотрит на эту беличью мордочку: пока он жив, да, но жив ли он? Он кончен, пружина сломалась, он больше не сможет работать. "Отпусти меня! - кричит наборщик. - Черт побери, отпусти меня!" Брюне осознает собственную нелепость; он держит в руках эту оболочку: партийца, который больше не сможет служить партии. Он хотел бы поговорить с ним, переубедить его, помочь ему, но не может: его слова принадлежат партии, это она придала им смысл; внутри партии Брюне может любить, убеждать и утешать. Наборщик же выпал из этой огромной световой зоны, Брюне больше нечего ему сказать. Однако этот паренек еще страдает. Подыхать так подыхать… Эх! Пусть он решится! Если он выкарабкается, тем лучше для него; если нет, его смерть принесет пользу партии. Вагон смеется все громче; поезд движется медленно; кажется, он вот-вот остановится; наборщик неестественным голосом говорит: "Передай мне банку, мне нужно отлить". Брюне не отвечает, он смотрит на наборщика и видит смерть. Смерть, эту свободу. "Черт возьми, - говорит наборщик, - ты что, не можешь передать мне банку? Ты хочешь, чтобы я напрудил в штаны?" Брюне оборачивается, кричит: "Банку!" Из темноты, светящейся гневом, появляется рука и протягивает ему банку, поезд притормаживает, Брюне колеблется, он впивается пальцами в плечо наборщика, потом вдруг отпускает, берет банку, какими же мы все-таки были идиотами, какими идиотами! Пленные перестают смеяться. Брюне чувствует жесткое царапанье у локтя, наборщик поднырнул ему под руку, Брюне протягивает руку, но хватает пустоту: серая масса, согнувшись пополам, опрокинулась, тяжелый полет, Мулю кричит, тень расплющилась на насыпи, ноги расставлены, руки крестом. Брюне слышит выстрелы, они уже наготове, наборщик подпрыгивает, вот он уже стоит, черный, свободный. Брюне видит выстрелы: пять жутковатых вспышек.

Наборщик начинает бежать вдоль поезда, он испугался, он хочет вернуться назад. Брюне кричит ему: "Прыгай на насыпь, черт возьми! Прыгай!" Весь вагон кричит: "Прыгай! Прыгай!" Наборщик не слышит, он бежит, достигает уровня вагона, протягивает руку, кричит: "Брюне! Брюне!" Брюне видит его глаза, полные ужаса, он ему орет: "Насыпь!" Наборщик глух, он весь превратился в огромные глаза, Брюне думает: "Если он успеет взбежать на насыпь - уцелеет". Он нагибается: Шнейдер уже понял, он опоясывает его левой рукой, чтобы не дать упасть. Брюне протягивает руки. Рука наборщика касается его руки, фрицы трижды стреляют, наборщик мягко заваливается назад, падает, поезд удаляется, ноги наборщика подергиваются, замирают, шпалы и щебенка вокруг его головы черны от крови. Поезд резко останавливается, Брюне падает на Шнейдера и, стиснув зубы, говорит: "Они же видели, что он хотел подняться в вагон. Они его ухлопали ради забавы". Тело там, в двадцати шагах, оно уже предмет, уже свободно. Я бы устроил себе уютную норку. Брюне замечает, что все еще держит банку в руке, он протягивал руки наборщику, не выпуская ее. Она теплая. Брюне роняет ее на насыпь. Четыре фрица выпрыгивают из багажного вагона и бегут к телу; позади Брюне люди гудят: готово, гнев сорвался с цепи. Из головного вагона вышло с десяток немцев. Они карабкаются на насыпь, поворачиваются к поезду, в руках автоматы. Пленные больше не боятся; кто-то вопит позади Брюне: "Сволочи! Сволочи!" У толстого немецкого сержанта яростный вид, он нагибается, приподнимает тело, отпускает его и пинает. Брюне резко оборачивается: "Эй, вы! Вы так меня свалите на землю!" Человек двадцать давят ему в спину. Брюне видит двадцать пар глаз, полных смертельной ненависти: быть беде. Он кричит: "Не прыгайте, парни, вас убьют!" Он с трудом встает, борясь с ними, кричит: "Шнейдер! Шнейдер!" Шнейдер тоже встает. Они берут друг друга за талию и другой рукой хватаются за косяки двери. "Мы вас не пустим!" Люди напирают; Брюне видит всю эту ненависть, его ненависть, его орудие и пугается. Три немца подходят к вагону и берут людей на прицел. Пленные глухо гудят, немцы не сводят с них глаз; Брюне узнает толстого кучерявого солдата, который бросил им сигареты: у него глаза убийцы.

Французы и немцы смотрят друг на друга, это война, впервые, начиная с сентября тридцать девятого года, это война. Давление понемногу ослабевает, люди отступают, теперь ему легче дышать. Подходит сержант, он кричит: Hinein! Hinein! Брюне и Шнейдер упираются в груди товарищей, за их спиной фрицы задвигают дверь, вагон погружается в темноту, пахнет потом и углем, гнев не утихает, ноги шаркают по полу, это похоже на идущую толпу. Брюне думает: "Они этого никогда не забудут. Это выигрыш". Ему скверно, он тяжело дышит, глаза его открыты в темноту: время от времени он чувствует, как они набухают - два больших апельсина, которые вот-вот разорвут его глазницы. Он тихим голосом зовет: "Шнейдер! Шнейдер!" - "Я здесь", - откликается Шнейдер. Брюне шарит вокруг себя, ему необходимо прикоснуться к Шнейдеру. Рука находит его руку и сжимает ее. "Это ты, Шнейдер?" - "Да". Они молчат бок о бок, рука в руке. Толчок, поезд, поскрипывая, трогается. Как они поступили с телом? Он чувствует у своего уха дыхание Шнейдера. Внезапно Шнейдер убирает руку, Брюне хочет ее удержать, но тот рывком высвобождается и растворяется в темноте. Брюне остается один, одеревеневший и неуклюжий, а вокруг жара, как в печной топке. Он стоит на одной ноге, другая зажата на полу чужими ногами. Он не пытается ее высвободить, ему необходимо остаться в переходном состоянии: он здесь только мимоходом, его мысль только мимоходом в его голове, поезд только мимоходом во Франции, неотчетливые мысли вспыхивают и падают вместе с ним на рельсы, до того, как он может их опознать, он удаляется, удаляется, удаляется: именно на этой скорости жизнь терпима. Полная остановка: скорость уменьшается и сходит на нет; он знает, что поезд еще идет: эшелон скрежещет, стучит и дрожит; но Брюне перестал чувствовать движение. Он в большом мусорном ящике, кто-то пинает его. Позади, на насыпи, распласталось расстрелянное тело; Брюне знает, что с каждой секундой они удаляются от него, он хотел бы это почувствовать, но не может: все замерло. Над мертвецом и неподвижным вагоном нависает ночь, единственное, что еще живо. Завтра заря покроет их всех одной и той же росой, мертвая плоть и ржавая сталь обольются тем же потом. Завтра прилетят черные птицы.

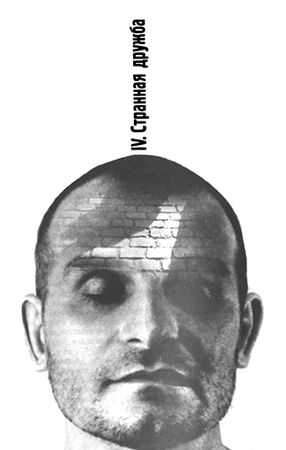

Странная дружба

Брюне просыпается, спрыгивает на пол, зажигает ночник; алмазы холода врезаются в его кожу, тени приплясывают, он ощущает запах ночи и утра, запах счастья. Снаружи, в темноте, двести мертвых бараков, триста тысяч спящих людей, только он один на ногах; Брюне кладет руку на спинку койки и склоняется над сонной массой:

- Подъем!

Мулю трясет головой, не открывая век, большой провидческий рот зияет на его безглазом лице:

- А который час?

- Час, когда тебе пора подниматься. Мулю вздыхает и садится, не открывая глаз.

- Ночью наверняка был мороз.

Потом он разлепляет веки, смотрит на часы и исторгает свой каждодневный вопль изумления:

- Иисус Мария! Пять часов!

Брюне улыбается; Мулю хнычет, запускает руки в волосы, чешет голову; Брюне ощущает себя каменистым: веселый холодный камень.

- Пять часов! - повторяет Мулю. - Во всем лагере нет ни одного такого треклятого барака, где ребята согласились бы вставать в пять часов, когда даже фрицы не требуют, чтоб мы вставали раньше шести, это уже не плен, это каторга.

Он мешкает, размышляет, и вдруг в глазах его появляется блеск, и он радостно и уверенно произносит свое еже-утреннее открытие:

- Гнусный фашист!

Брюне смеется от удовольствия: он любит все, что повторяется. Холод, ночь, гнусный фашист: полгода лагеря и одно-единственное утро, всегда одинаковое, которое всегда возвращается в пять часов все более мрачным, все более холодным, все более глубоким, все более его собственным. Мулю вскакивает с постели, постанывая от холода, надевает рубашку, натягивает брюки. Брюне недовольно смотрит, как тот суетится вокруг печки: сам он предпочел бы наслаждаться холодом подольше.

- Не транжирь уголь, он скоро кончится.

Мулю поджигает бумагу, трещат веточки, он выпрямляется, весь побагровевший, и смеется в лицо Брюне:

- За кого ты принимаешь свою домоуправительницу? Когда она оставляла тебя в нужде?

Он простирает указательный палец по направлению к ящику, полному угольных брикетов; Брюне хмурит брови:

- Где ты это взял?

- На кухне.

- Я же тебе запретил! - раздосадованно бурчит Брюне. Мулю негодующе его прерывает:

- Послушай! Ты знаешь, куда идет уголь от поваров? К фрицам из комендатуры! А раз так, то уж лучше мы возьмем его себе.

Брюне не отвечает: он бреется. Под укусами бритвы его каменные щеки снова оживают; тепло проникает в. него, как искушение.

- Шоколад будешь? - Да.

Печка гудит, Мулю ставит на нее котелок с водой, вынимает из рюкзака две плитки шоколада, бросает их в котелок и, глядя, как они плавятся, говорит:

- Ты рано бреешься.

- Я ухожу.

- Зачем?

- Сегодня утром прибывают новенькие, они работали во Франции. Я возьму десяток в наш барак.