Но потом он понял, что к чему, и тогда потянулся к живому. Дыхание его разума стало более глубоким и чистым, он смотрит на звезды, и если смотрит долго, то и те начинают оживать и произносить свой первый нескончаемый звук первого слова, в котором скрыты все остальные слова всех народов людей и животных и даже рыб, вот только бы его разобрать. Иногда он думает, что разберет, а иногда отчаивается и идет покупать женщин. Но потом каждый раз он возвращается сам к себе и к тому живому, что в нем все равно растет навстречу небу и земле.

– И-й-й! – говорит Савва. – И-й-й-й! – И рыба в зеленом бочаге двигает жабрами, а Серега Сидоров заряжает подводное ружье. Там сразу три пары резинок для дальнего боя. Все разом не натянуть. Сначала одну, потом вторую, потом – третью. Вот теперь можно нырять.

48а

Поскольку в этом году я родился. Дело, конечно, обычное, и не заслуживает большого внимания. Внимания заслуживает другое. Внимания заслуживает одна упускаемая из виду вещь, Крис. Рождаешься ведь все время – каждый момент, что ли. Момент это одна миллиардная секунды. Вот мы и рождаемся заново, а потом снова ухаем в область между этой и следующей одномиллиардной секунды. Хорошо бы знать название этой области, я тогда смог бы более доходчиво объяснить тебе идею. Но я не знаю. Потому что на всех языках оно разное. Давай прибегнем к слову Бытие. Внеформенное бытие, соответствующее сфире Вина Древа Сефирот, что ли. А точнее, – Айн Софу, но прикоснуться к этой области дано лишь великим прозорливцам, я не претендую.

Все творение с его лесами, горами, утками, рыбами и волками – мерцает. Оно есть, и его нет. Более того, чтобы быть дальше, ему, творению, нужно каждый миг (одну миллиардную секунды) омываться в живой воде (Не)Бытия. Если оно не омоется, то загрязнится и начнет болеть. Иногда мне кажется, что несколько раз такое уже случалось, но выравнивалось.

Интересно, что почувствовал Авраам, который туда заглядывал? Вот он заглянул, а теперь стоит у себя в Мамре и видит, как мерцает. То он есть, и в тот же момент его нет. Тут он понимает, что в нем должно быть что-то такое, что не мерцает. Что тело, и руки, и губы, и ребра его могут мерцать, исчезать, быть и не быть одновременно. И волосы, и зубы, и красная печень, и детородный орган, и старческие икры. И есть, и нет.

Но он видит и то, что есть всегда, не мерцая, а наоборот, расширяясь. Он не знает, как это назвать, это потом придумали, что у еврея три души – звериная, человеческая и божественная. А он пока не знал. Но те, кто знают, часто не видели, а он видел.

Он видит это и говорит, скажи мне твое Имя, а в ответ тишина. И тогда он настаивает и снова спрашивает, скажи, мне свое Имя. Он еще не понимает, что спрашивает себя самого, но уже почти понял. И тут вспыхивает снова черный свет, в котором он все видит и слышит заново. И сам себе Авраам отвечает – Я есмь Тот, Кто есмь.

А Савва стоит как-то на берегу озера и смотрит в бинокль на стаю незнакомых птиц, похожих на соколов или ястребов. Но те стаями не летают. А увидеть, как следует, ему мешает встречный свет. А птицы летят все выше и выше, удаляясь от Саввы, делая короткие мощные взмахи черными крыльями, потому что летят против света. Семь или восемь птиц летят рядом. Взмахивая почти в такт.

Савва долго смотрит на них в бинокль и ждет, когда они соприкоснутся с линией горизонта или сядут. Но они не садятся, а просто уменьшаются. Мощные, с волчьими мышцами птицы, едва двигая крыльями – становятся все меньше и меньше, но не пропадают, уходя и погружаясь в синеву.

И Савва понял, они не сядут и, скорей всего, не сядут никогда. Потому что садятся птицы с именами, а это птицы без имени, и куда они летят, никто не знает. Соль, например, растворяется в воде, а они становятся небом, потому что не сядут, становятся синевой, не растворяясь.

Так и смотрел, пока рука не устала, и он переменил позицию, а когда поднял бинокль снова, то больше птиц не увидел.

Он посмотрел в бинокль на синие и серебряные волны, казавшиеся рифлеными при сильном увеличении, поймал в фокус чайку над тем берегом, гребущую против ветра, сложив крылья с черными концами почти под острым углом, но это было не то.

А те птицы ушли.

Когда вспоминаешь что-то по имени, Крис, то оно подстраивается под свое имя. Может, и нехотя, но подстраивается. И все это привычно и благодушно. Или опасно, но понятно. Или громко и тупо. Или шепотом, но зазывно. Все равно подстраивается.

А те птицы были без имени. Некому было их уловить. Вот они и пошли вверх без посадки. Нельзя сказать, что исчезли, потому что сейчас одновременно с Саввой они ищут своей тишиной прикоснуться к его тишине. И Савва это понимает, что так вот бог ищет прикоснуться к самому себе. Еще не выговаривая имя этого прикосновения, разошедшееся потом на Савву и птиц без названия.

49

– Савва, поди сюда, – говорит Офелия. – Дело есть.

Они выходят с Саввой из дома с открытыми окнами в ночь, под звезды, которые похожи то ли на стадо овец, то ли на блох внутри их темного и глубокого руна.

Офелия смотрит на Савву, отражая его, как колодец небо, только если у колодца есть дно, то у Офелии в глазах дна нет, а лишь сплошное сумрачное пламя ходит туда-сюда. Савва видит. Они стоят под фонарем, и Савва видит смуглое лицо Офелии, шею с наколкой в виде бритвы и непутевую синеву в глазах.

– Он говорит, что сам поранился, но он не сам поранился, – говорит Офелия, – я видела.

– Кто это его? – спрашивает Савва, и мышцы его напрягаются.

– Слушай, я сейчас тебе все расскажу, Савва. Только ты сразу все забудь, хорошо? Тебе ж пофигу, помнишь ты или нет, а мне рассказать все равно надо, а не то сгину. Чего-то трясет меня, Савва, смотри.

Савва смотрит и видит, как ее колотит, он уже давно заметил.

– Говори, – отвечает Савва.

– В общем…

Офелия смотрит на Савву, что-то мычит себе под нос.

– Не могу…

– А ты продолжай, – говорит Савва и глядит на нее пусто и светло, как в той встрече, когда он нокаутировал Кита Холмса в первом раунде.

– Черт, черт!

– Говори!

– Ладно. Никто меня не похищал, Савва. Я пожила немного в горах у знакомого мальчика-чечена. Тачку хотели с ним купить, в Париж съездить на тачке, у меня там родственница. Мне очень жаль, Савва. Вот так, в общем.

– И что? – говорит Савва и смотрит на нее все так же пусто.

– Что – что?

Офелия отрывисто свистит, как ночная птица, и замолкает. Невидимая птица отзывается с горы, говоря: Иак! Иак! Иак! и Офелия снова свистит, а потом продолжает:

– Я написала письмо, что меня надо выкупить, и отослала. Потом мне от этого стало погано, и я ушла. Думаю, приду, расскажу, дядя простит. На хрена мне тачка, Савва? Ты сам-то подумай головой! Ее ж заправлять надо, чего-то там мыть, менять – на хрена мне эта история? Мне это даром не надо, Савва! К тому ж у меня права просрочены. Тимур этот тупой оказался, все бентли да бентли. Я говорю, покажи мне зимородка, Тимур. А он говорит, а чито этта такое? Бентли, хочишь, завтра покажу? Не с тем я связалась. Как ты думаешь?

– Не с тем, – говорит Савва жестко. – Продолжай.

Офелия лезет в карман, распечатывает жвачку, сует резинку в рот.

– Тьфу, – говорит она, – слюны у меня нет. Короче, спускаюсь по темноте, ногу подвернула, кроссовку разодрала, черт! У поляны возле здания шум, смотрю, бьют кого-то ногами. Я одного узнала, он тут в наркоманском центре отлеживается, на реабилитации.

Офелия полезла в карман.

– Смотри, что у меня есть, – говорит она Савве. – Хочешь, дуну? Это судейский свисток. Мне подружка подарила – носи, говорит, с собой, чтоб не изнасиловали. А когда изнасилуют, свисти. Это она шутит, дура. А кто меня изнасилует, Савва? Ты, что ли? Но я все равно взяла. Видишь, пригодился. Их как ветром сдуло, а бедолага, которого били, пытается на ноги встать. Я говорю, ты кто? Живой? А он говорит – девочка, посиди, вон под тем деревом. Я пошла и села, послушалась. Черт, черт, черт!

Савва смотрит на нее и включает внутреннее зрение. Иногда оно у него включается само по себе, а иногда по желанию. На ринге оно включалось само, и тогда Савва видел на секунду раньше то, что должен был сделать противник, а потом, когда он это делал, Савва уже доставал его прямым или крюком левой. Сейчас он идет за словами и видит, как избитый Воротников, покачиваясь, идет к большому камню с краю поляны и там садится и начинает что-то бормотать. Савва видит, как ему делается все хуже и хуже, как изо рта и ушей течет кровь, и как со лба тоже течет кровь и заливает ему разбитый глаз. Держись, хрипло говорит ему Савва, не падай, стой – еще есть шанс выиграть. Оботрись и вставай.

– Чего ты там мычишь, Савва? – говорит Офелия.

– Это я не тебе, – холодно отвечает Савва, – продолжай, не останавливайся.

И Офелия рассказывает дальше. А Савва, словно двигаясь по рингу, видит боковым зрением какую-то пакость за спиной у профессора, огромную, черно-серую, и она растет так быстро, что не понятно, кто она и где закреплены ее очертания. У самого Саввы такая пакость однажды была, хотела забрать жизнь, когда он сильно напился и лежал один, а она за ним приходила, но Савва начал молиться, и она ушла. Савва молился редко, но тут почувствовал, что его душа под взором пакости отрывается от лопаток с мясом, и что он больше не он, и стал молиться. Потом закричал и потерял сознание.

А сейчас пакость росла, как дерево, за спиной у профессора – словно огромная, неимоверная пиявка, достающая головой до луны, а другим концом до нижних солнц и лун, которые от нее гасли. Странное и дебелое тело чудища было понятно Савве и страшно – оно состояло из всего плохого, что когда-либо сделали люди – из убийств, предательств, кровавой блевотины, изнасилований, смертного ужаса и обмана. Саввина доля там тоже была – он видел.

Девочка не видела пиявку, а Савва видел, он хорошо знал, что это за пакость, потому что она к нему уже приходила, но он тогда отключился, не успев ее разглядеть. А теперь он ясно видел ее беспредельную мощь и силу, наводящую ужас и оцепенение на душу, и это при том, что ничего своего у нее не было – все ее тело ей дали и продолжали давать люди при помощи своей подлости и изворотливой податливости на подлость и чужую боль и кровь.

Огромная, великая, разрушающее все живое дебелая туша, убивающая невидимым серым взглядом и вынимающая жизнь и волю из сердца… это люди кормили и растили ее.

Савва знал, что голос его рядом с пакостью не громче, чем писк комара, а жизнь – невидимка и пух. Было понятно, что профессор почуял чудовище. Он развернулся и уставился на исполинскую тварь, окутанную мощью и ужасом, похожую на фальшивый мужской член, не переставая чего-то бормотать. Из пор на лице у него сочилась кровь, но он не отводил взгляда. Он все бормотал и бормотал разбитыми губами, перебарывая конвульсию, сотрясающую тело.

– Держись, брат, – хрипел Савва, – держись. Главное, не отворачивайся, друг, смотри на нее!

Сам Савва глаза давно уже закрыл, потому что людям не дано выдерживать нестерпимый ужас. Потому что ужас бывает разный. Есть ужас, который человеку можно выдержать, и такой, который выдержать не сможет никто. Савва снова попытался открыть глаза, но у него ничего не вышло, словно их склеили скотчем или его вырубили на ринге так, что он уже больше ничего и никогда не мог. Изо рта у него потекла пена. Он пытался лягнуть ногой, но ног у него тоже не было. Он понимал, что все же мог бы попробовать еще раз открыть глаза и попытаться помочь профессору, но не стал, потому что не смог.

А когда он открыл глаза, а Офелия продолжала рассказывать про все, что там было, он опять увидел профессора. Тот лежал в позе бегуна, согнув колено, у камня с выемкой, словно для стока жидкости, и здесь Савва вспомнил, что Витя недавно что-то рассказывал про этот камень и про пиявку. Лицо у профессора было серым, рубашка в крови, а ноги подергивались, но глаза были открыты. А пакость исчезла.

А Савва теперь понял про себя главное – что он трус, и, когда надо было биться до конца, чтобы спасти друга, он сломался, выкинул полотенце и остался в безопасном углу, как предатель, и даже девочка помогла профессору больше – подперла и дотащила сюда на себе. И тут гудела и помогла ему не умирать и жить дальше.

А профессор глаз не отвел, а значит вошел в самое тело пиявки и был там три дня среди криков, сияний черного огня, отчаяния людей и их слепых хрипов. Среди всего дерьма мира, которое эта тварь хранила в себе, потому что оно было ее жизнью. Вошел, а потом вышел. А мог бы и не выйти.

Ведь ты был там, Савва, пока она рассказывала, каким-то дивом был там с ним взаправду, хоть и трудно понять, как такое могло случиться, но в том-то и штука, что оно случилось. Ты был там, друг, и ты мог бы помочь. Но ты не помог.

– А что он там такое бормотал? – спрашивает Савва у девочки.

– Имена.

– Какие имена?

– Не знаю. Имена. Твое там тоже было.

– Мое?

– Да. И мое тоже. Много имен, очень много…

Савва думает. Потом говорит:

– А как ты узнала, кто он такой?

– У него паспорт был, говорит Офелия, – в рубашке, в нагрудном кармане.

Савва смотрит вокруг себя, и все ему кажется каким-то смазанным. Он вообще-то редко в жизни плакал, считай, что и не плакал вовсе. А тут вроде бы и заплакал, но не обратил на это внимание. Просто ту поляну он видел, считай, что отчетливо, а тут все смазалось, небо, и деревья, и лицо Офелии, и фонарь.

– Ладно. Ладно, – говорит он, – идем в дом.

И берет Офелию за руку.

– Ты только забудь, Савва. Забудь, блин, все, что я тебе тут рассказала! Ты обещал, учти!

– Конечно, забуду, – говорит Савва. – Я всегда все забываю. Не сомневайся.

Ему хочется пить, он спускается к рукомойнику под сосны, пьет из-под крана, потом сует голову под струю воды и садится на землю. С волос течет за шиворот, и Савве это приятно. В тени дерева его словно бы и нет. Он сидит и слушает, как разоряются цикады из оврага. Красивое пение, думает Савва, очень даже. Хорошо бы профессор поправился. Струя воды, которую Савва забыл завернуть, бьет в жестяное дно умывальника. Савва вытягивает ноги. Так ему удобней. Так ему почти что хорошо.

50

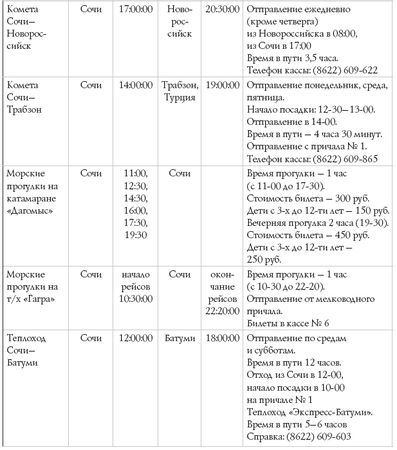

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ СОЧИ

Порт это порт, когда зайчики отсвечивают с воды и бегут по лицам, чайки горлопанят, и понимаешь, что всегда можно уехать. Можно уехать в Батуми, а можно в Трабзон. Бывает, что очень устанешь, и тогда хочется сделать что-то необычное – либо выпить, либо уехать. Лева один раз чуть не уехал, но все же не смог. Он спустился сюда и ходил вдоль ошвартованных катеров и буксиров, и ему было здесь хорошо. Ему всегда нравились девушки в шортах с загорелыми ногами, но не очень сильно. Он как будто приносил сюда свою ночь и менял ее здесь на день и запах арбузной корки, которая и была настоящим Трабзоном. Т. е. Трабзон это не обязательно Трабзон, а он еще и арбузная корка, и Левино детство, когда он приходил сюда с мамой. Лева пошлялся по причалу, пиная ногой причальные канаты, а потом влез на буксир, где работал матросом его друг по школе. Корма буксира качалась, и по лицу друга бежали зайчики. Лева не стал тогда уезжать, но Трабзон сохранил у сердца, и теперь тот рос и грел его, как купленный билет на теплоход, отплывающий в самое настоящее путешествие, в которое можно уплыть сразу, как только Лева того захочет. Но он никому про это не рассказывал. Порт у каждого – свой, как и дорога в платанах, или заветное слово, или башмаки.

51

Профессор выздоравливал две недели. Это еще до Батюшкова. До ночи, в которой он встретился с Батюшковым в Обществе живых. В общем, он выздоравливал две недели, но из этих двух недель он выздоравливал не все дни, потому что в некоторые из них ему становилось хуже. В эти дни память Саввы совсем уходила, как все те женщины, которые и были памятью Саввы, но не задерживались около него, а рано или поздно исчезали из его жизни. И когда они уходили, Савва оставался один и совсем без памяти. Профессор тоже оставался без памяти несколько дней, но потом снова ее находил и снова терял.

Однажды в комнату пробралась собака и стала слизывать кровь с кожи профессора, которая все сочилась из пор и никак не могла остановиться. Вошла Офелия, закричала страшным голосом, и собака, раздирая занавеску, выскочила от ужаса в окно. Офелия села рядом с профессором на кровать и посмотрела на его бледное лицо с полумертвыми глазами. Потом она посмотрела на его руки и плечи, наклонилась к нему и стала слизывать кровь, вместо собаки. Вошел Лева и спросил, что ты делаешь, Офелия. Она сказала – Лева, собака не дура. Она знала, что делала. И Лева понял и сказал, ты молодец Офелия. Ты лучше, чем собака, и я тебя люблю. И с того дня Офелия часами сидела у постели профессора и слизывала кровь, выступающую у него из пор. Она была соленая и горькая. Офелия ее сплевывала, потому что знала, что там яд. Через десять дней кровь остановилась.

А на одиннадцатый день Батюшков, проходя по Невскому после посещения знакомых, у которых в воспитанницах жила А.Ф., девица чрезвычайных достоинств, увидел, как навстречу ему идет профессор Воротников и смотрит на проспект с редкими экипажами сосредоточенно.

– Вы меня звали, Николай Александрович? – спросил Батюшков.

– Господи, господи! Как же я рад вам, если бы вы только знали! – воскликнул Воротников. – Как же вы кстати, ей богу! Как же вы…

Тут Воротников сбился, потому что давно хотел встретиться с поэтом и задать ему несколько вопросов, но не для того, чтобы получить правильные ответы, которые все равно не могли быть правильными, как и все ответы, данные тебе в словах, а по другой причине. Он хотел спросить Батюшкова так, чтобы вместе с ответами на словах ему отвечали не только слова Батюшкова, но и сам Батюшков как человек, не отличный от Луны, кузнечиков и Бога. И чтобы под словами Константина Николаевича слышалась речь самих предметов и животных, которые бы обнаруживались не сами по себе, а как всеобщая связь всех остальных, мыслимых и немыслимых миров, звезд и кораллов, какие только можно себе вообразить, и даже тех, которые вообразить, в общем-то, нельзя. Потому что Воротников верил, что Батюшков и есть ответ на его вопросы. Потому что только человек, написавший про Мельхиседека с ошибкой, а про Гальциону с непонятной путаницей, а про дом Вяземского, который в буре бед исчез, написавший столь безупречно, – только он мог быть таким ответом.

– Константин Николаевич, – сказал Воротников, – ваши стихи и есть моя жизнь, как птичка на заборе. Мне их читала прабабушка, которая выучила их наизусть в царской гимназии.