Шафиров перефразирует часто повторяемые слова Корана (например, Сура II, 286). В оригинале эта мысль, с различными вариациями, выражена так: "Не накладывает Аллах <ни на какую> на душу то, чего она выполнить <перенести> не в состоянии".

Глава 3

20. в воздухе словно бы разнеслись слова русского классика…

Очевидно, рассказчик намекает на роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" – эпизод из главы 12, "Черная магия и ее разоблачение", где сказано: "…Запах также не оставлял никаких сомнений. Это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег".

21. Ёрмунганд

Персонаж исландской и скандинавской мифологии (буквальное древнеисландское значение – "великанский посох") – огромный змей, окружающий кольцом обитаемую землю – Мидгард.

В поэзии скальдов, в "Песни о Хюмире" ("Старшая Эдда") и в рассказе "Младшей Эдды" о приключениях Тора в стране великанов рассказывается о попытке Тора – его главного противника – поднять Ёрмунганда из океана (мотив "рыбной ловли Тора"). В последней битве перед гибелью мира Тор и Ёрмунганд снова сражаются, Тор поражает змея, но сам умирает от изрыгаемого Ёрмунгандом яда. Борьба бога-громовника и змея – устойчивый мотив индоевропейской мифологии.

Почему Муса употребляет это чужеземное слово в качестве ругательства, станет ясно ниже.

22. А баржа как взялась ниоткуда, так и уплыла в никуда…

Случаи угона нефтеналивных барж после весеннего половодья довольно привычны в регионах Поволжья с развитой структурой нефтепереработки и нефтехимии (Самара, Нижний Новгород, Казань и др.).

Сведения об этом нередко попадают даже в прессу, не говоря уже об оперативных сводках.

23. может, потому и верится, что – абсурдно?

Муса перефразирует известный афоризм одного из отцов христианской церкви Тертуллиана (155 (65?) – 220 (40?) гг. н. э.), который остался в истории своей знаменитой фразой "credo quia absurdum est" – "Верую, ибо абсурдно".

Это, строго говоря, не вполне точная цитата из его трактата "О плоти Христа" (De Carne Christi, 5; в иной редакции – "О теле Христовом", De Corpore Christi), где он полемизирует с гностиком Маркионом, но она превосходно схватывает самую суть веры. Вера существует не благодаря, а вопреки доказательствам. Если нечто может быть доказано, то это уже не предмет веры. Вера требует усилия поверить именно в Невозможное, Немыслимое и Непостижимое. "И я, презрев стыд, счастливо бесстыден и спасительно глуп, – пишет Тертуллиан– Сын Божий распят – это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий – это совершенно достоверно, ибо нелепо; и погребенный, воскрес – это достойно веры, ибо невозможно."

24. в такой вечер история дома номер девять по улице Завражной обещала быть особенно интересной…

По-видимому, еще одна аллюзия на роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" – эпизод из первой главы, в которой Воланд говорит Берлиозу и Бездомному: "…Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история".

25. три вещи назывались непостижимыми, и четыре – непонятными для ума: путь орла в небе, путь змеи на скале, путь корабля посреди моря и путь мужчины к девице…

Шафиров практически дословно цитирует стихи 18–19 Главы 30 Притчей Соломоновых.

26. А под ногами течет, можно сказать, золото Рейна…

Муса, вероятно, намекает на сюжет музыкальной драмы "Золото Рейна", открывающей знаменитую тетралогию Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунгов" – 4 музыкальные драмы, объединенные единым либретто, написанным самим композитором.

Тетралогия "Кольцо Нибелунгов" включает следующие произведения:

1. "Золото Рейна" (предвечерье музыкального представления или пролог, как бы небольшое вступление, вынесенное в отдельное произведение),

2. "Валькирия" (1-й день музыкального представления),

3. "Зигфрид" (2-й день музыкального представления),

4. "Гибель богов" (или "Сумерки богов", 3-й день музыкального представления).

В основу произведения положены древнегерманские мифы. Вагнер был первый среди поэтов, кто сделал литературную обработку мифов и решился использовать их для фабулы своего грандиозного труда. Тетралогия создавалась на протяжении почти 30 лет, первое исполнение проходило с 13 по 17 августа 1876 г.

В первой сцене драмы "Золото Рейна" Русалки Воглинда, Вельгунда и Флосхильда весело болтают в глубинах Рейна. Неожиданно появляется нибелунг Альберих (уродливый гном – король карликов-нибелунгов, обитателей земных недр), домогаясь их любви. Русалки насмехаются над ним и убегают. Догнав их, карлик узнаёт тайну золота, хранящегося на дне Рейна: кто, отвергнув любовь, скуёт кольцо из этого золота, станет властелином мира. Жадный Альберих проклинает любовь и завладевает золотом под отчаянные возгласы дочерей Рейна.

27. о реке Волге и золоте партии…

Очевидно, герои имеют в виду конспирологический сюжет, чрезвычайно популярный в конце 80-х – середине 90-х годов XX века, в эпоху распада Советской Империи: поиски исчезнувшего "золота партии" – огромных материальных активов КПСС, переведенных на личные счета партийных функционеров в зарубежных банках. Под "золотом партии" подразумевались также многочисленные движимые и недвижимые объекты в различных странах мира, принадлежащие партийной, государственной и военной верхушке бывшего СССР. Нередко говорилось о глубокой связи советской номенклатуры с лидерами организованных преступных сообществ (мафии).

Сюжет лег в основу сотен разоблачительных публикаций в прессе, десятков детективов и художественных фильмов, как российских, так и голливудских. Однако реальных разоблачений не последовало. Огромные средства КПСС за рубежом (если таковые имелись) исчезли бесследно.

28. как взрываются дома в наших городах и пропадают люди…

Комментарий утрачен. На какие события намекает Шафиров, не ясно.

29. не оказался бы, говоря словами поэта, этот дар случайный даром напрасным…

Шафиров перефразирует известное стихотворение А. Пушкина, написанное 26 мая 1826 года, на день именин поэта:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Глава 4

30. "Я открою – никто не закроет, а затворю – никто не отворит".

Парафраза слов Апокалипсиса, 3:7,8:

И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит:

Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся от имени Моего.

Эти слова, в свою очередь, восходят к Ветхозаветной Книге пророка Исайи, 22:22: "И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он, и никто не отворит".

31. …с учетом явного тренда на повышение и неспособности стран ОПЕК договориться…

Начиная с 1999 года, мировой рынок цен на нефть перешел в стадию непрерывного лавинообразного роста. Периодические попытки ведущих экономических держав договориться со странами ОПЕК о квотах и совместных мерах по сдерживанию нефтяных цен, результатов не давали.

32. …надо делиться…

Муса цитирует высказывание Александра Лифшица, адресованное представителям олигархического капитала новой России. Выражение стало крылатым, многократно цитировалось СМИ.

Лифшиц Александр Яковлевич (родился в 1946 г.), вице-премьер, министр финансов правительства России в 1990-х годах. С марта 1997-го по август 1998 г. – заместитель руководителя администрации президента РФ. 2 июля 2001 года назначен заместителем генерального директора ОАО "Русский алюминий".

Глава 5

33. вслед за нечаянной радостью перевода…

Не совсем ясно, имеется ли в виду известный поэтический сборник Александра Блока "Нечаянная радость" (1906 г.), любовный дамский роман американки Сандры Браун (Sandra Brown, Tidings of Great Joy, 1988), вышедший в русском переводе под названием "Нечаянная радость", или одноименная российская кинокомедия 2005 года режиссера Мартитоса Фаносяна.

Не исключена также аллюзия на Икону Божьей Матери, именуемую "Нечаянная Радость". Предание об исцелении некоего юноши от плотской страсти через эту святую икону описано в книге святителя Дмитрия Ростовского "Руно Орошенное". Юноша молился по привычке перед образом Пречистой и вдруг увидел, что изображение ожило, язвы Иисуса раскрылись и кровоточат. В страхе он воскликнул: "О, Госпожа, кто это сделал?" На что Богородица отвечала: "Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете Сына Моего". Тогда только раскрылась перед ним бездна его грехопадения, долго молил он в слезах Богородицу и Спасителя о помиловании. И Матерь Божья до тех пор не прекращала своих молитв за грешника, пока не услышала от Христа слова: "Ныне прощаются ему грехи Тебя ради". Наконец, грешнику была дана нечаянная им уже радость прощения и оставления грехов.

В любом случае, источники и смысл данной реминисценции рассказчика остаются темными.

34. "Борис, ты не прав!"

Муса, видимо, вспоминает ставшие крылатыми слова Егора Лигачева (член Политбюро ЦК КПСС с 1985 по 1990), адресованные его политическому оппоненту Борису Ельцину, будущему первому Президенту Российской Федерации. Резкое публичное столкновение двух партийных функционеров произошло 1 июля 1988 на "исторической" XIX партконференции, когда в коммунистическом партийном аппарате обозначился раскол между "сталинистами" и "демократами".

35. …все труды человека для рта его, а душа не насыщается, но зато по ночам беспокоит желудок, этот отец скорби, и так живет человек, словно дитя желудка, выжатый до последних соков…

Здесь речь Шафирова представляет собой контаминацию его собственных слов, стихов из Екклесиаста и парафразы откровений Заратустры, персонажа книги Фридриха Ницше "Так говорил Заратустра" (1883–1885).

См. Книга Екклесиаста, или Проповедника, 6:7: "Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается…"

См. Фридрих Ницше "Так говорил Заратустра", Часть I, раздел "Речи Заратустры", глава "О кафедрах добродетели": "Десять раз должен ты смеяться в течение дня и быть веселым: иначе будет тебя ночью беспокоить желудок, этот отец скорби".

Глава 6

36. И вот имена тех, кто…

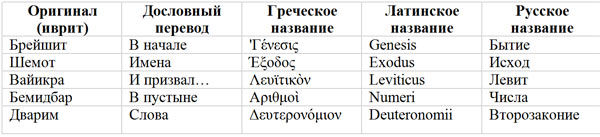

Клишированная формула, очевидно, заимствованная рассказчиком как синтаксическая конструкция из Библии. Словами "И вот имена…" открывается вторая книга Ветхого Завета, Исход.

Строго говоря, именно так – Имена (на иврите - Шмот, или Шемот) – называется эта книга и в еврейской традиции, по которой книги Ветхого Завета не имеют собственных наименований, но называются по первой строке. Привычные для европейцев названия библейских книг были даны первыми греческими переводчиками Писания, "семьюдесятью толковниками", авторами текста Септуагинты.

В частности, Пятикнижие Моисеево (Тора), состоит из следующих книг:

37. …Сморчковы, Тимашевы и семейство Агранян… Бирюковы, Волковы и Одинцовы… Аргамаковы, Буртасовы и Можарские… Ушуевы, Любятовы и Невеличко… Каракорумовы и Сорокоумовы с сестрою Полянской… Урочковы и Волотовские с дочерью и зятем Сливченко…Зыряновы, Эрзяновы и Мордовцевы с внуками Подлисовыми… Бочашниковы и братья греки Адельфи…

Глосса не сохранилась. За исключением нескольких фамилий с прозрачными и легко читаемыми значениями, этимология названных имен не установлена.

38. …и несловесен…

Описывая состояние Застрахова, рассказчик опять-таки использует архаизм, заимствованный из Библейской книги Исход. Как видно из дальнейшего повествования, "несловесным", или заикающимся оказывается не только Застрахов, но и Муса.

В Писании именно это слово характеризует косноязычие Моисея (Моше) и служит объяснением того, почему Моисей общается с фараоном, а затем – с народом Израиля – через посредничество своего старшего брата Аарона.

Текст оригинала (Шемот, 4:10–16), в котором некоторые формулировки не совсем совпадают с Синодальным переводом книги Исход, сообщает буквально следующее:

"10. И сказал Моше Господу: Молю (Тебя), мой Господин! Я человек не речистый ни со вчерашнего ни с третьего дня, ни с тех пор, как Ты говоришь с Твоим рабом, ибо тяжел на уста.

11. И сказал Господь ему: Кто дал уста человеку? Или кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Ужели не Я, Господь?

12. А теперь иди, и Я буду с твоими устами и укажу тебе, что тебе говорить и укажу тебе. Твои мысли будут верными, и ты сможешь точно их выразить.

13. И сказал он: Молю (Тебя), мой Господин! Пошли через кого посылаешь.

14. И воспылал гнев Господень на Моше и сказал Он: Ведь Аарон, твой брат, Леви; знаю, что говорить будет он, и также вот он выйдет тебе навстречу, и увидит тебя, и возрадуется в сердце своем

15. И будешь говорить ему, и вложишь речи в его уста, а Я буду с твоими устами и с его устами и укажу вам, что вам делать

16. И он будет говорить за тебя к народу, и он будет тебе устами, а ты будешь ему повелителем".

См. также Синодальный перевод, Исход, 6:28–30; 7:1–2:

"Моисей же сказал пред Господом: вот, я несловесен: как же послушает меня фараон?"

Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком:

ты будешь говорить [ему] все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей".

В традиции существует несколько объяснений, почему Моисей (Моше) страдал дефектом речи – заиканием. Согласно одному из них, Моше провел долгие годы в пустыне практически в постоянном молчании. Моше считает, что для того, чтобы выполнить поручение Всевышнего и стать во главе народа, ему придется говорить и убеждать старейшин, объяснять народу и, наконец, доказывать фараону, что Всевышний поручил ему быть выразителем Его воли. Моше уверен, что человек, не являющийся искусным оратором, более того, страдающий дефектом речи, не может справиться с этой задачей.

По другой версии, Моше, будучи ребенком, пользовался всеобщим вниманием. Даже фараон любил играть с ним. Однажды, сидя у него на коленях, Моше схватил корону фараона и надел ее себе на голову. Маги и предсказатели объявили, что это дурной знак: может случиться, что в будущем этот ребенок сбросит фараона с престола и завладеет короной Египта. Они посоветовали фараону проверить, сознательно ли ребенок сделал это или только потому, что детям свойственно хватать блестящие предметы. Если этот поступок являлся сознательным действием, Моше следует немедленно казнить. В качестве проверки они предложили положить перед ребенком раскаленные угли и золото. В минуту испытания Моше протянул руку, намереваясь взять золото, но ангел Гавриэль, отведя руку, опустил ее на угли и даже заставил Моше положить уголь в рот. Моше остался косноязычен на всю жизнь.

Так или иначе, данный оборот превратился в клише, которым неоднократно пользуются и рассказчик, и герои повествования.

39. А меня воротит от дующих на узлы.

Здесь и в следующей реплике Муса перефразирует предпоследнюю, 113 Суру Корана "Рассвет":

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

Скажи: "Прибегаю я к Господу рассвета

От зла того, что он сотворил,

От зла мрака, когда он покрыл,

От зла дующих на узлы,

От зла завистника, когда он завидовал!

Традиционное толкование этой, одной из самых поэтических и темных, Сур разъясняет: под "дующими на узлы" следует понимать колдуний и ведьм – всех тех, кто занимается практической магией. Волшебство и ведовство резко осуждается Исламом как проявление язычества: правоверному следует отвернуться, уклониться от "дующих на узлы" так же, как от зависти завистников.

Однако в повествовании "узел" является таким же сквозным и многозначным мотивом, как и бесчисленные "дымы", "потоки", "волны", "трубы" и "ключи".

"Вполне возможно, – пишет Мирча Элиаде, – что религиозно-магический комплекс связывания (узлов и освобождения от уз) и впрямь соответствует определенному архетипу или целому созвездию архетипов…".

Подробный обзор разнородной и многочисленной символики узлов – см. его работу 1952 г. "Образы и символы", глава III. "Бог-вязатель и символика узлов" в книге: Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское/ Перевод с французского. – М.: Ладомир, 2000.

40. Ётунхейм

Муса снова использует в качестве ругательства иноязычное слово, значение которого сам он, скорее всего, не совсем понимает.