- Да чуть ли не каждый вечер ловит голубей и гадит им на головы. Говорит, в отместку.

Чтобы не казалось, что с проблемой литературного невежества фольклор столкнулся впервые, или, как мы любим говорить, такого никогда не было, приводим анекдот, опубликованный в сатирическом журнале "Пушка" в 1927 г.:

Проходят двое мимо мемориальной доски с надписью: "Здесь жил Пушкин".

- Интересно, за что же это ему такую доску приклепали?

- Не иначе, как самый аккуратный жилец покойничек-то был.

Большевики-ленинцы, отняв в 1917 г. у народа веру в Бога, взамен предложили ему языческое поклонение идолам, скульптурные изображения которых заполонили улицы и площади городов, кабинеты, лестничные площадки и залы заседаний советских учреждений, красные уголки заводов и фабрик, ленинские комнаты воинских подразделений и пионерские уголки в школах. В основном это были памятники Ленину и Сталину. Это был поистине единый в двух лицах коммунистический бог, имя которого даже произносилось вместе, одной торопливой скороговоркой: "ЛенинСталин". Поклонение им приобретало все более необычные, если не сказать экзотические, гипертрофированные формы. У подножия этих каменных, бронзовых, бетонных и алебастровых истуканов пионеры клялись в верности делу "Ленина-Сталина", комсомольцы гневно обличали врагов народа и требовали их немедленной казни, а партийцы клятвенно обещали в ближайшие годы построить рай на земле. Под присмотром недремлющего взгляда "Ленина-Сталина" производились записи в актах бракосочетания и рождения детей. На могилах умерших произносились последние заверения в верности и преданности почившего делу "Ленина-Сталина". Пожалуй, в присутствии памятников "Ленину-Сталину" не совершались разве что акты зачатия.

Обожествление Ленина началось еще при жизни вождя. С его непосредственного согласия имя Ленина присваивалось фабрикам и заводам, городам и поселкам. Однако то, что началось после его смерти, заслуживает особого внимания историков и социологов. Памятники вождю Октябрьской революции не устанавливались, пожалуй, только в деревенских банях и городских общественных туалетах.

Ленинград в этом смысле мало чем отличался от других населенных мест. Уже 7 ноября 1924 г. в Ленинграде, у Финляндского вокзала, был открыт первый памятник Ленину. Монумент был исполнен по модели скульптора С. А. Евсеева и архитекторов В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейха. Первоначально памятник был установлен в непосредственной близости к южному фасаду Финляндского вокзала, в память о прибытии Ленина в Петроград в апреле 1917 г. В 1930 г. от памятника к Неве была проложена аллея, а в 1945 г. памятник перенесли на 180 метров ближе к набережной и установили на более высокий фундамент. Вокруг памятника был разбит сквер.

Памятник представляет собой ставшую с тех пор традиционной фигуру пламенного оратора с призывно вытянутой вперед рукой, выступающего с башни стилизованного броневика, - этакий запоминающийся величественный зримый образ революции.

Объектом городского мифотворчества памятник стал почти сразу после его открытия. Так как Ленин в глазах народа был первым советским царем, то и монумент ему привычно сравнивали с памятниками особам, царствовавшим до революции.

После появления на Знаменской площади памятника Александру III горожане, отправлявшиеся к Московскому вокзалу, любили крикнуть кучеру:

- К пугалу!

Когда же поставили памятник Ленину у Финляндского вокзала, то извозчики, лукаво подмигивая, уточняли:

- К какому, вашество? К Московскому аль к Финляндскому?

Среди первых анекдотов о памятнике записан этакий монолог философствующего обывателя:

- Вот как правители обустраиваются и государством управляют: Петр сидит на коне, за спиной у него Исаакиевский собор как оплот православия, с одной стороны - Адмиралтейство, корабли строить, с миром торговать, с другой - Сенат и Синод, государством управлять, а рукой он указывает на Университет и Академию наук - вот куда нужно стремиться. Ленин влез на броневик, с одной стороны у него райком партии и тюрьма "Кресты", неугодных сажать, с другой - Артиллерийская академия, обороняться, за спиной - вокзал, чтобы, если что, сбежать, а указывает он на Большой дом - "все там будете!"

Пожалуй, главная мысль всего этого монолога: Ленин направляет в сторону, противоположную той, куда указывает Петр I.

Но особенное внимание фольклора памятник приобрел позже, когда непосредственная реакция на Октябрьскую революцию сменилась на опосредованную, когда ее стали воспринимать через сомнительные достижения советской власти либо через ее пропагандистские символы. Монументальная скульптура в этом смысле представляла собой бесценный материал. Памятники вождю революции стали подвергаться остракизму в первую очередь, поскольку они были, что называется, рядом, у всех на виду.

В словаре лагерно-блатного жаргона, которым нельзя пренебрегать уже потому, что внутренняя свобода и раскованность в тюрьмах и лагерях позволяли их обитателям говорить то, о чем могли только подумать, боясь произнести вслух, по другую сторону колючей проволоки, памятники Ленину в Ленинграде занимали далеко не последнее место. Так, произнести подчеркнуто патриотическую речь в красном уголке называлось: "Трекнуть с броневичка", а сам памятник у Финляндского вокзала имел несколько прозвищ: "Трекало на броневичке", "Финбанское чучело", "Экспонат с клешней", "Лысый камень", "Ленин, торгующий пиджачком". Вспоминали старый, но всегда актуальный анекдот:

Дзержинский обращается к Ленину:

- Владимир Ильич, где вы такую жилеточку достали?

Ленин закладывает большой палец левой руки за пуговицу жилетки:

- Эту? - затем резко выбрасывает правую руку вперед и вверх: - Там!

Несколько позже фольклор обратил внимание на некую композиционную связь памятника с Большим домом и превратил эту формальную связь в смысловую. В годы перестройки она уже не могла импонировать хозяевам мрачного символа сталинской эпохи на другом берегу Невы. Забеспокоились о чистоте мундира. Фольклор ответил анекдотом.

Партийное собрание в Большом доме. Голос с места:

- Товарищи, Ленин, который указывает рукой на Большой дом, как бы приветствуя его, дискредитирует нашу историю. Предлагаю повернуть его лицом к Финляндскому вокзалу.

Голос из президиума:

- Возражаю. Тогда он будет указывать в сторону Финляндии, а туда и без его указания бегут наши граждане.

6 ноября 1927 г., к 10-й годовщине Октябрьской революции, перед главным входом в здание Смольного был открыт еще один памятник Ленину. Авторы памятника скульптор В. В. Козлов и архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх повторили к тому времени уже канонизированную позу выступающего Ленина. В советской иерархии памятников "вождю всемирного пролетариата" этот монумент признан одним из лучших. Он стал официально утвержденным эталоном всех последующих памятников вождю. Его авторское повторение было установлено во многих городах Советского Союза. Вместе с тем Ленин с характерно вытянутой рукой оказался удобной мишенью для остроумных зубоскалов и рисковых пересмешников. С тех пор о многочисленных памятниках подобного рода стали говорить: "Сам не видит, а нам кажет", а в эпоху пресловутой борьбы большевиков с пьянством и алкоголизмом безымянные авторы знаменитой серии анекдотов ""Армянское радио" спросили…" умело пародировали методы войны с ветряными мельницами:

- Куда указывает рука Ленина на памятнике у Смольного?

- На одиннадцать часов - время открытия винно-водочных магазинов.

После знаменитого XX съезда партии и доклада Хрущева о культе личности Сталина, когда идеологический пресс был в значительной степени ослаблен, изменилось и отношение к Ленину. Это было время, когда в советском искусстве предпринимались попытки переосмыслить образ Ленина, придать его облику чисто человеческие качества, противопоставив их привычным чертам государственного и политического деятеля. Что из этого получилось, можно судить по анекдоту, героем которого стал памятник Ленину в Таврическом саду. Памятник выполнен скульптором В. Б. Пинчуком и установлен вблизи главного входа в сад в 1957 г.

- Папа, а кто этот маленький? - спросил сын отца у входа в Таврический сад.

- Кто-кто… - растерялся папа. - Ильич в пальто, вот кто.

Продолжением петербургских улиц являются их мосты. Это наблюдение кажется верным не только потому что количество улиц в Петербурге не так уж намного превышает количество мостов, а еще и потому что именно мосты выполняют, если можно так выразиться, роль совокупной топонимической памяти города. Сколько бы переименований ни претерпевали городские улицы, мосты, которые первоначально были названы так же, как и улицы, в створе которых они стоят, чаще всего сохраняют память о первом названии. Их, как правило, не переименовывали. А если это случалось, фольклор тут же этот факт подвергал остракизму. Вот анекдот о неком гипотетическом постановлении губернатора Петербурга:

"В связи с Указом Президента о посмертном присвоении за особые революционные заслуги лейтенанту Шмидту Петру Петровичу воинского звания капитан 3-го ранга, мост Лейтенанта Шмидта в Петербурге переименовать в мост Капитана 3-го ранга Шмидта".

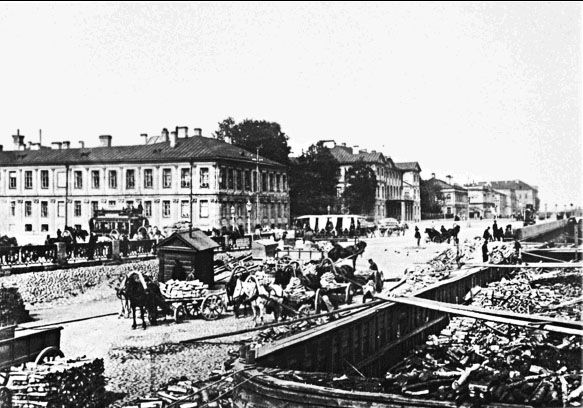

В 2007 г. мосту Лейтенанта Шмидта было возвращено его историческое название. Теперь он - Благовещенский. Это был первый в Петербурге постоянный мост через Неву. Он строился целых семь лет и был торжественно открыт в 1850 г. В Петербурге того времени был популярен анекдот, главная, говоря современным языком, фишка которого приписывалась небезызвестному питерскому острослову князю Меншикову.

У князя Меншикова с графом Клейнмихелем была, что называется, контра; по службе ли, или по другим поводам, сказать трудно. В шутках своих князь не щадил ведомства путей сообщения. Когда строились Исаакиевский собор, постоянный мост через Неву и Московская железная дорога, он говорил:

- Достроенный собор мы не увидим, но увидят дети наши; мост мы увидим, но дети наши не увидят; а железной дороги ни мы, ни дети наши не увидят.

Надо сказать, что строительство мостов вообще, а через Неву особенно, дело не легкое. Глубоководная и непредсказуемая Нева не на шутку сопротивлялась возведению мостов. Через пятьдесят лет после строительства Благовещенского моста в городе развернулась эпопея возведения Большеохтинского моста. Оно также растянулось на несколько лет, что, конечно же, не обошлось без внимания фольклора.

- Папа! Что же делала Пенелопа, чтобы обмануть своих женихов?

- Какую-то трудную, нескончаемую работу.

- Какую же именно?

- Гм… она или Охтинский мост строила, или Государственную думу обустраивала.

В первой четверти XVIII в. Фонтанка служила границей города. Первый мост через нее в створе будущего Невского проспекта перекинули солдаты квартировавшего поблизости строительного батальона подполковника Аничкова. Мост был со шлагбаумом. В ночное время он опускался, как бы запирая город. Очень скоро имя подполковника Аничкова дало название мосту. Впрочем, в обиходной речи его иногда называли Аничкиным - по имени какой-то никому не известной Ани, Анички.

- Назовите питерский мост с женским именем.

- Аничкин.

За почти что трехвековую историю мост несколько раз перестраивался. С 1785 по 1841 г. он представлял собой знакомую нам композицию с каменными башнями, наподобие сохранившихся Чернышева и Старо-Калинкина мостов. В то время Фонтанку пересекали семь подобных однотипных конструкций. Все они были разводными. Подъемные механизмы располагались под сводами башен. Калинкин мост уже давно не разводится, однако студенты Кораблестроительного института, что находится рядом с мостом, до сих пор эксплуатируют эту давнюю функцию старинного моста.

- Иванов! Почему опоздали на лекцию?

- Калинкин мост развели, профессор.

Но вернемся к самому знаменитому из петербургских мостов. Как известно, мост украшают четыре фигуры коней с водничими, изваянные крупнейшим русским скульптором-анималистом Петром Карловичем Клодтом. Мощные фигуры прекрасных диких животных, динамичные классические скульптуры обнаженных юношей, непривычная для монументальной скульптуры близость восприятия в сочетании с некоторой неоднозначностью, улавливаемой в тексте памятной бронзовой доски, укрепленной на одном из гранитных кубов, служащих пьедесталами для клодтовских коней: "Лепил и отливал барон Петр Клодт в 1841 году", породили соответствующий фольклор, пикантная фривольность которого с лихвой искупается добродушной незлобивостью собственно фольклорных текстов. Вот анекдот, напрямую пародирующий двусмысленность бронзовых слов:

Стоит на Аничковом мосту мужик и справляет малую нужду. Подходит милиционер и вежливо начинает стыдить мужика:

- Как же это, гражданин… В центре города… На таком месте… Небось питерский рабочий…

- Рабочий, рабочий … - нетерпеливо отмахивается мужик. - Не видишь, что написано: "отливал барон Клодт". Как барону - так можно, а рабочему - так нет?!

В эпоху императора Павла I, страстного почитателя воинского устава и армейского порядка, городской фольклор живо обращался к малейшей возможности посмеяться над солдафоном в царской короне.

- Разводы на мостах плохие, - раздраженно бросил Павел Петрович встречавшему его с прогулки фон Палену.

Наутро все мосты в Гатчине были расписаны свежими разводами.

Однако не случайно Петербург называют музеем мостов. К мостам петербуржцы относятся как к одним из самых замечательных достопримечательностей своего города. Триумфальное шествие мостостроения в городе позволило поставить питерские мосты в один ряд с уникальными, только Петербургу свойственными явлениями природы. Это входит в сознание петербуржцев с младых ногтей. Вслушайтесь в ответ петербургского школьника:

- Какие явления природы связаны с Ленинградом?

- Белые ночи… Наводнения… Развод мостов.

Развод мостов - явление уникальное. Петербург, кажется, единственный город в России, где в проектах мостов предусматриваются разводные пролеты для обеспечения свободного прохода под ними крупнотоннажных судов с высокими трубами и мачтами. И думается, вряд ли выглядит случайным интерес сексуально озабоченной части юного населения города к такому необычному явлению, как подъем мостовых пролетов в вертикальное положение. Анекдоты на тему таких ярких и выразительных фаллических символов не устают будоражить податливые умы петербуржцев.

По сообщению агентства Рейтер в Петербурге, на Неве затонула баржа с виагрой. В настоящее время петербуржцы не могут добраться домой и на работу, потому что опустить разводные мосты не представляется возможным.

Глава 5. Трудовой ритм города

Жизнь ямщика была неразрывно связана с лошадью. И если в деревне полноправным членом крестьянской семьи испокон веков была корова, то в городе то же самое можно было сказать об извозчичьей лошади, хотя большинство питерских извозчиков личных лошадей не имели. Они принадлежали хозяину, у которого ямщик работал. Но традиционно домашнее обращение к лошадям оставалось.

Мощнейшему импульсу промышленного развития, который был задан Петербургу едва ли не с момента его возникновения, город обязан даже не столько своему столичному статусу, сколько географическому положению, доставшемуся ему от природы. Полноводная Нева с ее многочисленными рукавами и не менее многочисленные другие естественные, а затем и искусственные водные протоки вокруг невской дельты предоставили городу такие транспортные возможности, не воспользоваться которыми было бы просто грешно. Уже осенью 1704 г. Петр I закладывает на левом берегу Невы судостроительную верфь - Адмиралтейство. Вдоль Невы, сначала на левом, а потом и на правом берегу, возникают и другие промышленные предприятия: канатный и смоляной дворы, партикулярная верфь, буяны для складирования и хранения товаров, пристани для их разгрузки, первый Гостиный двор для торговли плодами производства.

В этом смысле характерна судьба Обводного канала. Еще до того как он полностью вошел в промышленную эксплуатацию, на его берегах, как грибы после дождя, один за другим начали возникать фабрики и заводы. Их было так много, что реакция городского фольклора едва поспевала за событиями. Как правило, она была отрицательной. Обводный канал, который в народе называли "Новой канавой", подвергся уничижительной оценке: "Батюшка Питер бока наши вытер, а матушка Канава совсем доконала".

Традиционным производством для Петербурга всегда было строительство кораблей. Известно, какое значение придавал Петр строительству военно-морского флота. Он не оставлял его без внимания даже во время частых отлучек из Петербурга. В фольклорной энциклопедии петербургской жизни первой четверти XVIII в. сохранился характерный обмен "посланиями" между царем и первым генерал-губернатором Петербурга А. Д. Меншиковым:

Петр I - Меншикову:

Высылаем сто рублев

На постройку кораблев.

Напишите нам ответ,

Получили али нет.

Меншиков - Петру:

Получили сто рублев

На постройку кораблев.

Девяносто три рубли

Пропили и прое….

Остается семь рублев

на постройку кораблев.

Напишите нам ответ,

Строить дальше али нет.

Петр - Меншикову:

Воля царская моя:

Я не знаю них…,

С кем пили, кого е…

Мне, чтоб были корабли.

Петербургское Адмиралтейство в начале XVIII в. было единственным в Европе судостроительным предприятием, которое могло похвастаться величественным зрелищем - спуском корабля на воду перед самыми окнами императорского дворца. Спуском руководил адмирал Ф. А. Головин, отчего в Петербурге все новые корабли называли "новорожденные детки Головина". Сам царь лично вручал старшему мастеру спущенного корабля на серебряном блюде по три серебряных рубля за каждую пушку. Говорят, что еще несколько лет после смерти Петра мастер в день спуска нового корабля в память о великом императоре одевался в черную траурную одежду. Только при жизни Петра I, то есть с апреля 1706 по январь 1725 г., на стапелях Адмиралтейской верфи было построено более 40 кораблей, а до середины 1840-х гг., когда Адмиралтейство как судостроительное предприятие полностью утратило свое значение, на воду было спущено около трехсот кораблей.